【弁当の日】08.大学生が弁当を手作りしたら何が変わったか?

大学生の食生活が、危ない。

早速ですが、とある男子学生の実態をご覧ください。

1.大学生の実態

出典:こちらのサイトより

朝食を食べていないことが、気になります。

これで、集中力が続くのでしょうか?

食事の内容も、栄養的に不十分です。

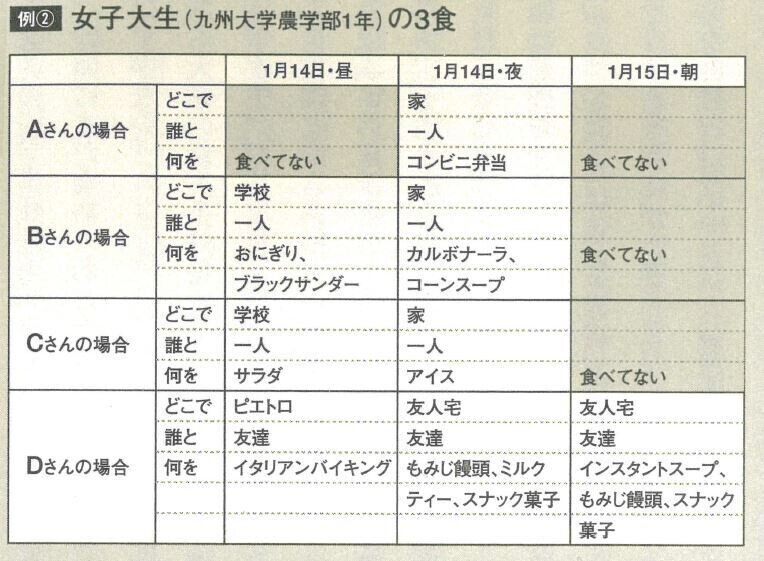

次は、女子大生の実態です。

出典:『すごい弁当力!』P37

問題点を列記します。

―――――――――――――――

【Aさん】一日一食。そのうえ、唯一の食事がコンビニ弁当。

【Bさん】朝食抜き。主食、主菜、副菜といった組み合わせが一度もない。

【Cさん】朝食抜き。少量、単品。

【Dさん】お菓子が多い。自分自身が調理することはない。

―――――――――――――――

最後に、栄養学科の女子大生の実態です。

出典:『すごい弁当力!』P37

内容を見ていただければ、長々とした説明は不要でしょう。

繰り返しますが、これは「栄養学科」に通う学生の実態です。

栄養学科とは、将来、栄養士になるような人が所属する学科です。

2.貧弱な実態に潜む背景

しかし、この実態には、時代的な背景があります。

私が考えるに、以下の3つです。

―――――――――――――――

①家で料理をしない

②家庭科の授業数の減少

③本人に危機感がない

―――――――――――――――

それぞれ、説明します。

■■■■■■■■■■■

①家で料理をしない

■■■■■■■■■■■

多くの人が、子どもの頃は親に食事を作ってもらっていたと思います。

(人によっては、大人になっても)

「子どもに腹いっぱい食べさせてやりたい」

と考えるのは、親として自然な考えだと思います。

(私自身も、親になった今そう思います)

また、子どもが中高生ともなれば、

「勉強、部活と大変でしょう。ご飯のことは、心配しないで」

と考える親も大多数なのではないでしょうか。

しかし、これらの結果、子どもは家で調理技術を学ぶ機会がなくなりました。

「お手伝い」についての、大学生の声を紹介します。

「たまに風呂掃除をさせられていたくらい」

「塾や部活で買えるのが遅かったのでできなかったし、する気もなかった」

「親が勉強しなさいと言って、すべてのことをしてくれていた。それに甘えていた」

出典:『すごい弁当力!』P45~p46

もちろん、親世代のことを悪く言うつもりはありません。

「こういう時代」なのです。

■■■■■■■■■■■

②学校における、家庭科の授業数の減少

■■■■■■■■■■■

家庭科の授業数(一年間に、学校で何時間の授業があるか)の変化を表にしました。

中学3年生の授業数が小数点になっているのは、国が示す値は、「技術・家庭」の合計でだからです。

たとえば、昭和33年の中学3年生は、「技術科と家庭科、合わせて105時間」という形で示されています。したがって、単純に二等分して、52.5と表記しました)

家庭科の授業数は、減っているのです。

家でも学校でも調理技術を学ぶ時間がなければ、料理ができないのは必然と言っていいのかもしれません。

■■■■■■■■■■■

③本人に危機感がない

■■■■■■■■■■■

今回は、大学生の話をしています。

貧弱な食事をしていても、若いのですぐに影響がありません。

社会人のように、健康診断や人間ドックもないですしね。

粗末な食事が、いかに自分の人生に悪影響を与えるか、ということを知らないのです。

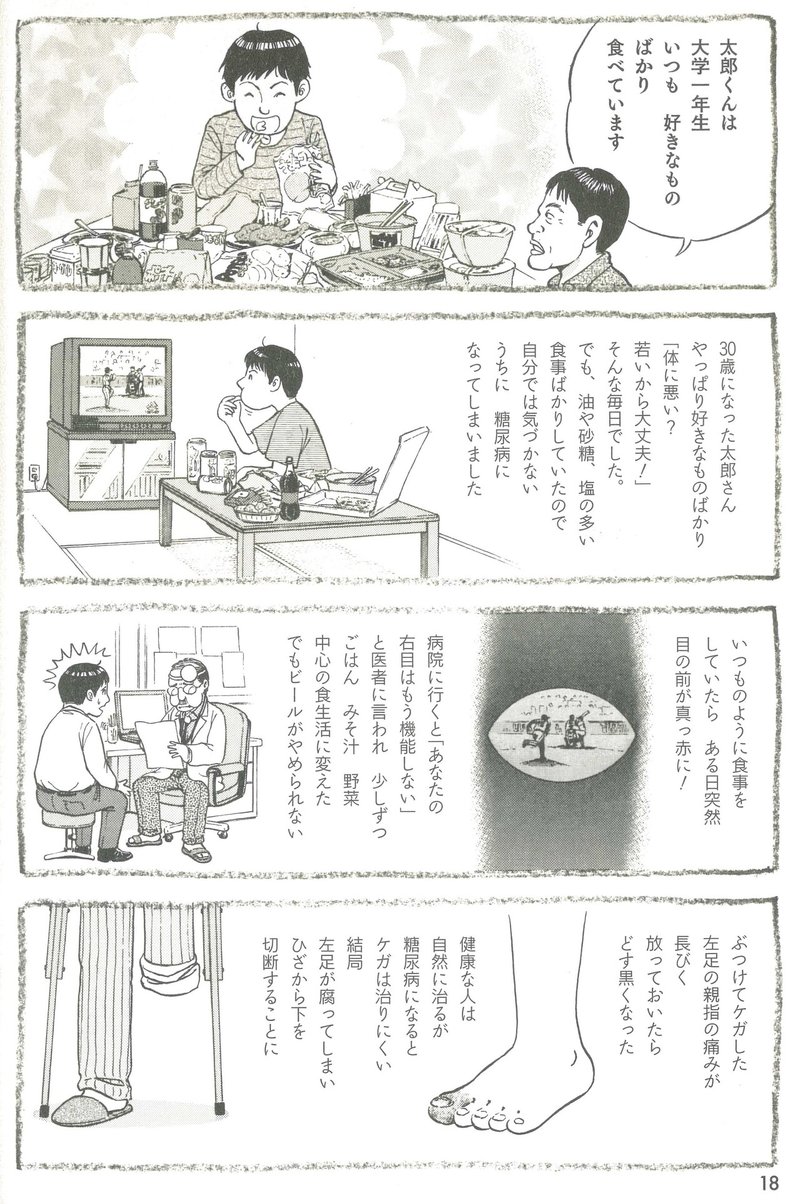

いい加減な食事の恐ろしさを説明している漫画もあります。

出典:『食卓の向こう側 コミック編①』p18-p19

3.大学生の「弁当の日」

小学生が、素敵な成長を見せる「弁当の日」。

その存在を知った九州大学(以下、九大)の学生は、

「大学生が負けちょられん!」

「九大でもやろうよ!」

と言い出しました。

2006年10月のことです。

そして、大学生の「弁当の日」が始まりました。

九大版「弁当の日」のやり方は、次のとおりです。

①毎週月曜というハイペース

②一品持ち寄り形式。

③毎回「テーマ」がある。

それでは、詳しく説明します。

■■■■■■■■■■■■■■

①毎週月曜というハイペース

■■■■■■■■■■■■■■

小学生がおこなう「弁当の日」は月一回です。

しかし、九大弁当の日は、週一回です。

それぐら

月曜日に「弁当の日」があるので、学生は日曜日に買い出しに出かけます。

すると、日曜日の夕食も、手作りすることになります。

「週一回」なので、普段はなかなか会えない仲間とも会うことができます。

出典:『すごい弁当力!』p120

■■■■■■■■■■■■

②一品持ち寄り形式。

■■■■■■■■■■■■

一品持ち寄り形式には、さまざまなメリットがあります。

出典:『弁当の日 食べ盛りの君たちへ』p10

1️⃣一品だけでいいので、参加しやすい。

⭕家にあるもので作れる(買い出しに行かなくてもいい)。

⭕多くのおかずを作るより、はるかに時間を短縮できる。

⭕色合いの配慮なとを考えなくてもいい(詰めやすい)。

2️⃣いろいろな食材を食べられる。

⭕さまざまなおかずが集まる(ある日の使用食材は、合計41品目)。

⭕栄養バランスがよくなる。

3️⃣仲間に食べてもらえる、仲間の弁当を食べられる。

⭕人のために作る喜びを味わえる。

⭕人のために働く苦労がわかる。

個人的には、「人のために作る喜びを味わえる」が印象に残っています。 学生の感想に、その喜びがいきいきと表現されているからです。

【九州大学経済学部 一年生】

【作った料理:ペペロンチーノ】

弁当の日を経験して新しい自分を発見した。

自分ってこんなに誰かのために頑張れるのか。

糸島の野菜を買いにスーパー三、四軒回ったり、ブロッコリーの皮を剥いたり。(中略)

頑張るんだけどでもそれは不思議と苦しくないし、いやじゃない。

むしろどうすればみんな喜んでくれるかを考えて実際にやってみるのはすごく楽しかった。

野菜の切り方とか味付けの細かいところまで追求する。(中略)

「めっちゃうまいやんこれ」って言う人の顔を想像し、ニヤニヤしながらスパゲッティがゆであがるのを待つ姿は、相当怪しかったにちがいない。

出典:『もっと弁当力!』P177

出典:『すごい弁当力!』P78

もう一人紹介します。

【九州大学法学部 一年生】

【作った料理:肉じゃが】

勇気を出して蓋をあけた。机に出すときは顔を上げられなかったけれど、みんなの拍手は心の奥までちゃと届いた。

「お~」という声も「おふくろの味だ」という声も私の耳は逃さず聞いていた。

素直に嬉しかった。それだけでも幸せでおなかいっぱいだった。

みんなで「いただきます」を言ったあとは本当に楽しかった。

自分も作ってきたからこそ、人が作ってきたものにも愛情を感じる。

揚げ物を見ては朝から大変だったろうなと思い、煮物を見ては味付けに困っただろうなと思った。

弁当を通じていつの間にか作った人の苦労を考えている自分がいた。

今までにはない自分だった。

出典:『もっと弁当力!』P180~p181

■■■■■■■■■■■■■

③毎回「テーマ」がある。

■■■■■■■■■■■■■

◆手で食べられる弁当

◆百円弁当

◆一人一国弁当(例:アメリカの食材・伝統料理)

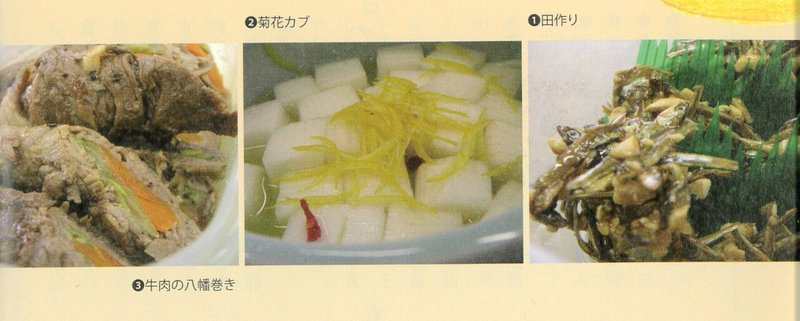

◆プレおせち弁当

テーマを設けることで、知恵を絞りながら楽しんで弁当作りができるというわけです。

下の画像は、「プレおせち弁当」です。

私には、とても作れません・・・・・・。

画像出典:『弁当の日 食べ盛りの君たちへ』p44-p45

4.教室の中だけでは、学べないこと

【九州大学法学部 一年生】

【作った料理:酢豚】

そもそもレシピの説明がわからない。

「乱切りにするって言われても知らんし!」

そう思いながらも、頭にある酢豚の野菜の形をイメージしながらのろのろと材料を切っていった。

下ごしらえが完了するのに一時間半。気づけば後から夕飯の支度を始めた母に抜かれていた。

母の手際の良さにはとても驚いた。

いくつものおかずを同時進行でそつなく作っていた。さすがに主婦歴ニ十年を超えるベテランは違う。(中略)

次の日、揚げ物をする時間を考えていつもより二時間早く起床。(中略)

揚げた肉と野菜に酢のソースをからめてとろみをつけなんとか完成。(中略)

「良かった。後は弁当箱に入れて出来上がりだ」と一息ついたところで気付いた。

「後片付けもしなくちゃ」

この後片付けがまたとても大変だった。

母はこの準備から後片付けまでの大変な行程を毎日毎日行っているわけだ。

佐藤先生(※1)は「食べ物には作ってくれた人の命が込められている」と言うが、自分で時間をかけて人のために料理を作ってみて、初めて毎日の食事に込められた母の命の重さを感じた。

出典:『もっと弁当力!』P155~P158

教室で学ぶことも、大事です。

しかし、それだけでは「社会人」になれても「立派な人間」にはなれません。

自分の命を支えてくれる人の存在に気づくこと。

そして、感謝の気持ちを持つこと。

弁当を作ることで、これらのことが、学べるのです。

出典:『弁当の日 食べ盛りの君たちへ』p94

5.次回予告

小学生から始まった「弁当の日」は、大学生にまで広がりました。

ところで、「弁当の日」第一期生が大学生になったら、どのような食生活を送っていると思いますか?

次回はそのことを書きます。

ご期待ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

👇👇続きはこちらです👇👇

引用した部分は、note上で読みやすくなるよう改行などを加えました。

また、太字にしたのも私です。

参考文献一覧は、こちらです(外部サイトにまとめてあります)

トップ画像の出典は『弁当の日 食べ盛りの君たちへ』p26です。

出版を目指しています! 夢の実現のために、いただいたお金は、良記事を書くための書籍の購入に充てます😆😆