【弁当の日】03.「ぼく、自分で弁当つくったぞ」

この記事は、小学生が親の手伝いなしで弁当を作る「弁当の日」の素晴らしさを伝える記事です。

👇今までの記事はこちらです👇

私が今回、この記事を書く目的はつぎのとおりです。

―――――――――――――――――――

◆教室では学べないことを学べる「弁当の日」の素晴らしさを知ってもらう

―――――――――――――――――――

1.前回までの振り返り

2001年10月19日。

この日は第一回目の「弁当の日」でした。

「弁当の日」発案者の竹下先生は、早朝、自宅の二階に上がります。

ベランダから校区(滝宮小学校の、通学区域)を見渡し「頼むぞ、火事を起こさないでくれよ」と祈りました。

2.「弁当の日」の朝

竹下先生は、学校に着くと5・6年生の担任※のところに行きました。

ケガをした子がいないか尋ねたのです。

※注 このときの「弁当の日」の対象は5・6年生のみ。

結果は、『ケガ人:0』

何事もなかったのです。

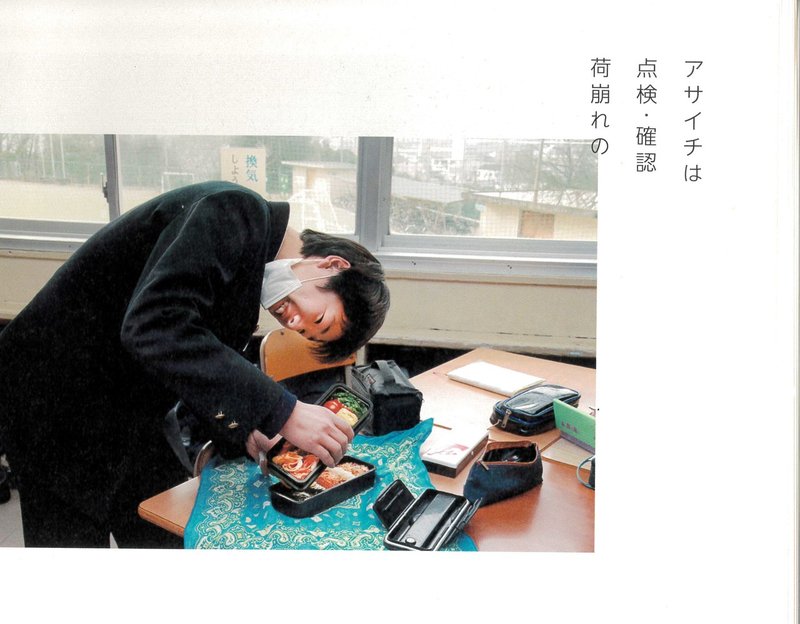

その後、竹下先生はじっとしていることができず、「朝の会」が始まる前の教室をのぞきに行きます。

そこでは、きれいに詰めた弁当の中身がくずれていないか、確認する児童の姿がありました。

出典:『100年未来の家族へ ぼくらがつくる”弁当の日”5・7・5』p18

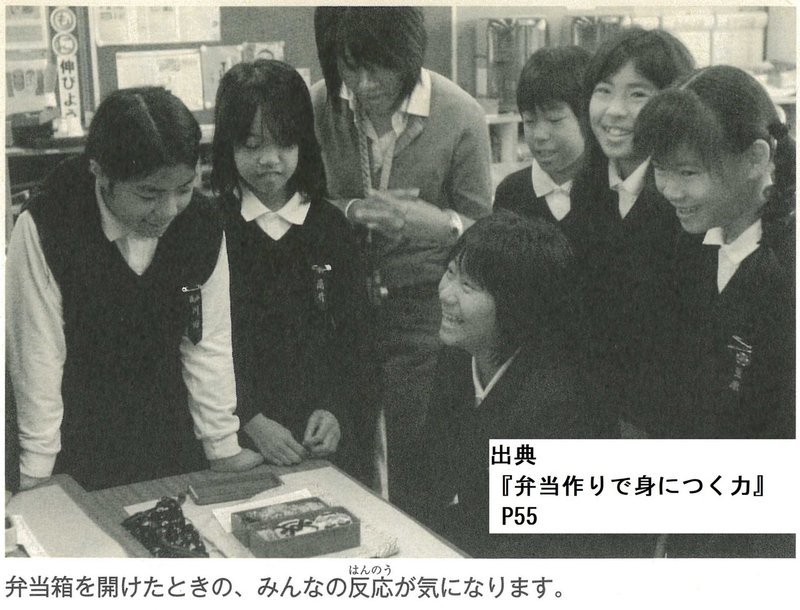

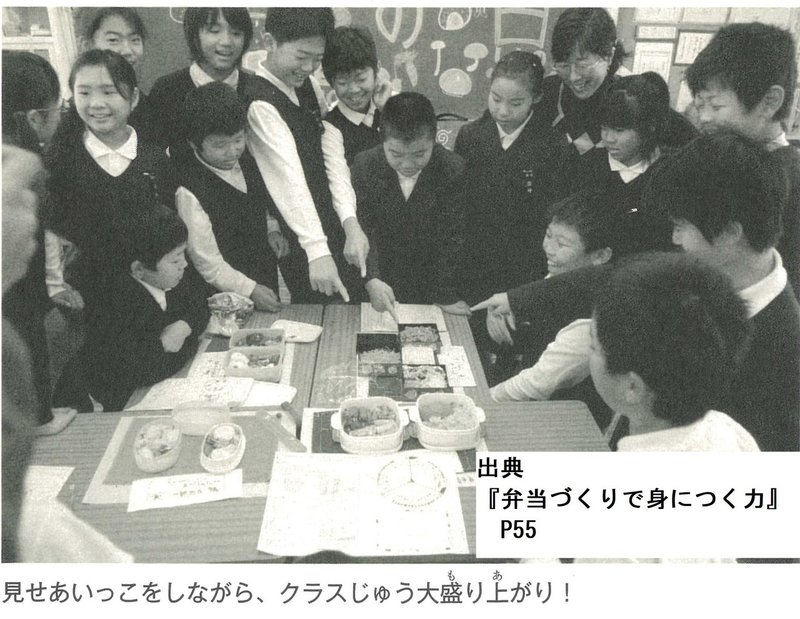

すると、【自分の弁当の確認】だけでは終わらず【弁当の見せ合いっこ】が始まります。

「おまえ、おかずはレタスだけか?」

そういわれた子の弁当は、おかずのスペースをレタスが占めていました。

「ううん、ここにある」

レタスを指でつまんでめくると、その下にスパゲッティや目玉焼きや、たこウインナーが目いっぱい詰め込んでありました。

「できたーッと思ったら、野菜がぜんぜん入ってないことに気づいて、あとでレタス入れたんや」

「それやったら、おかずの上に載せんと、ごはんとおかずの仕切りにレタス使ったらええやん」

「そうか、ぜんぜん思いつかんかった」

出典:『弁当づくりで身につく力』p54

「そのハンバーダ、つくったんか?」

「いや、レトルト、レトルト」

それを聞いた黒男の子は、ひと安心したように自分の弁当箱も開けてハンバーグを見せながらいいます。

「おまえもか。おれもじゃ」

すると、横から別の子がいいました。

「おれ、自分でつくったぞ」

そのひと言で、周囲の尊敬の視線を一身に集めることになります。

きっとお母さんにひとつひとつ教えてもらいながら自分でつくったのでしょう。

その子のハンバーグは形がいびつで少し不格好でしたが、それがなによりの手づくりのあかしでした。

「すごいなあ。つくり方、教えてくれ」

集まってきたクラスメイトを前に、その子は手振りをまじえながら、

「あのな、ひき肉をよくこねこねしてから、こうやって手でパンパンして(中略)」

それを聞いている子たちは、心のなかで(よーし、こんどはおれも自分でハンバーグをつくってやるぞ)と思ったに違いありません。

出典:『弁当づくりで身につく力』p56

朝から、教室は大盛り上がり!

「うまそーッ」

「すごーい」

「本格的!」

といった歓声が響きます。

このような【見た目】に注目していた声をあげていた子どもたちですが、やがて興味は別の価値観に移ります。

それは”ひとりでどこまでやったか”です。

「お米、研いだぞーッ」

ひとりの男の子が元気な声をあげました。

そこの子のまわりに、ちょっと悔しそうな顔つきの子が何人かいます。

この子たちは、親にごはんを炊いてもらったのです。

米を研いだと声をあげた子は得意満面です。

「お米を研いで、にごった水を捨てようとしたら米粒もいっしょに流してもた。流しにこぼれた米粒を拾い集めるのが大変やった」

笑い声がおきましたが、ここで横から別の子が口をはさみます。

「アホやな。お米を研ぐためのボールがあるやん。ボールのふちがザルの目になってるから、研いだ水だけ捨てられるんやで」

すると、また別の子がいいます。

「そんな道具なんか、いらんよ。炊飯器の釜をゆっくり傾けて指の隙間から

そ~っと水だけ捨てたらええんや」

米を研いで自分でごはんを炊いた、この三人には、いつのまにか仲間意識ができて盛り上がっています。

そのかたわらで、親にごはんを炊いてもらった子たちは少し肩身の狭い思いをしながら、(次の「弁当の日」には自分でごはんを炊かなきゃ)と心に誓っているはずです。

出典:『弁当づくりで身につく力』p60~P61

ところが、上には上がいるものです。

「買い物に行ったぞ! ひとりで!」

この言葉は、他の多くの子どもたちを圧倒するだけの力をもっています。

ほとんどの子は材料の買い出しにも行っていますが、みな親といっしょだからです。

滝宮小学校のある地域は都会と違って家からスーパーまで遠いことや、家族が食べる分もあるので金額が高くなることもあって、親といっしょに買い物に行く子がほとんどなのです。

ですから「ひとりで買い物に行った」という子がいると、それだけで「まいった!」となってしまうわけです。

出典:『弁当づくりで身につく力』p62

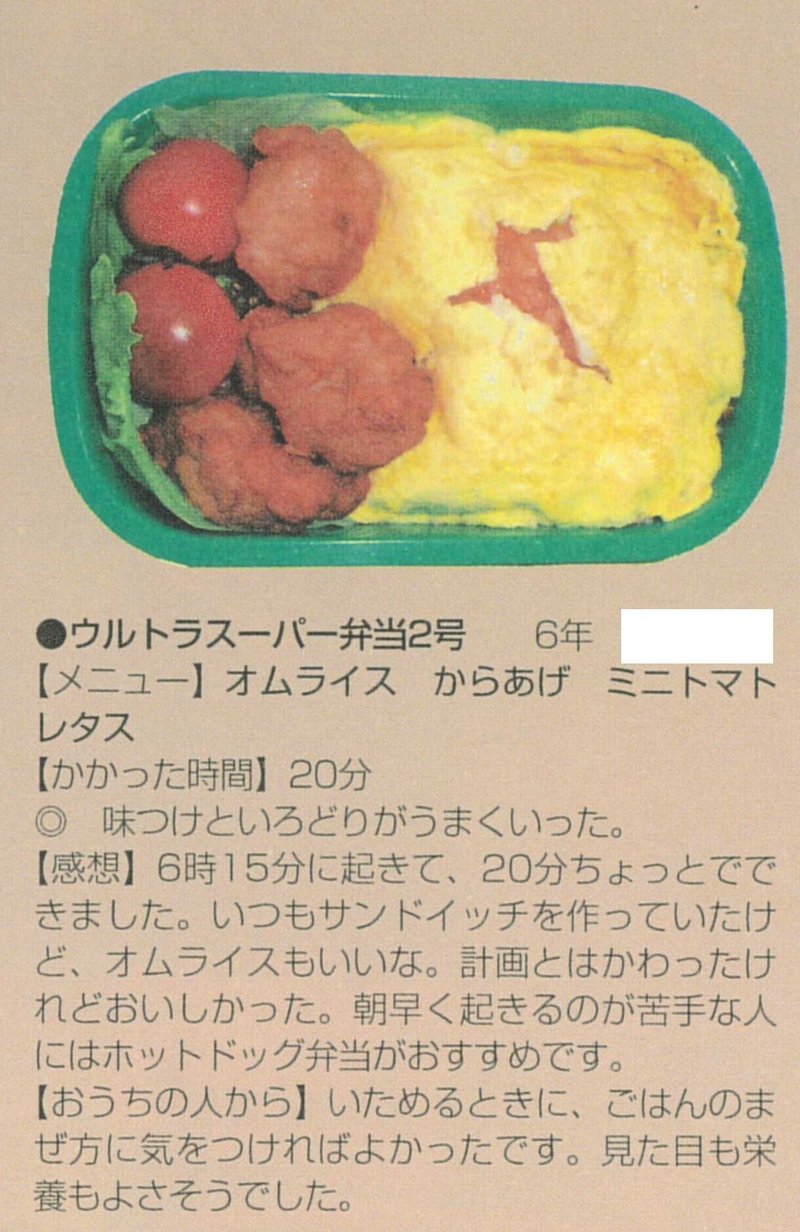

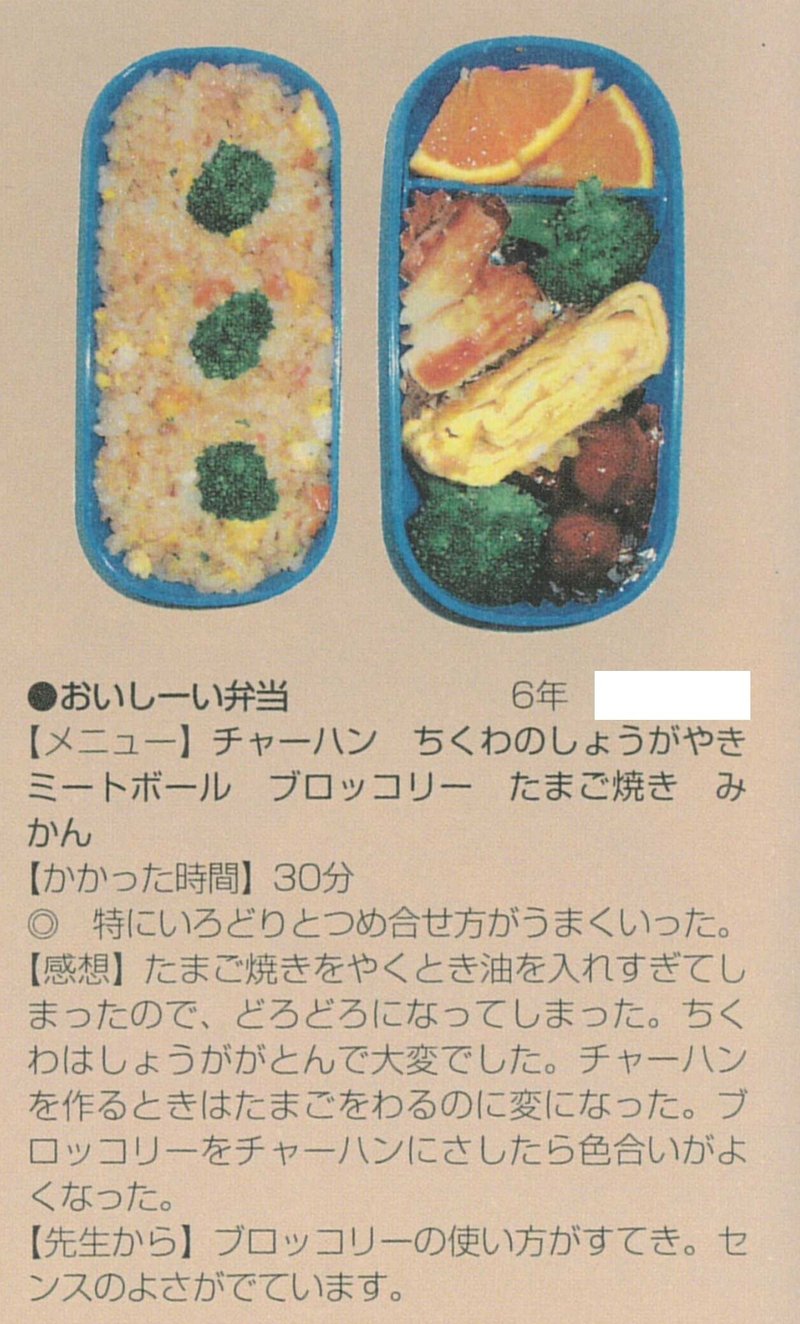

ここで、実際の弁当を紹介します。(第一回目の弁当ではありませんが)

弁当の名前が、実に子どもらしくてほほえましいです。

『”弁当の日”がやってきた』p120

彩りだけでなく、盛り付けも美しいです。

『”弁当の日”がやってきた』p121

第1回目の「弁当の日」は、大成功。

前回の記事で、竹下先生の「子どもって、まかせればけっこうできるよ」という考えを紹介しました。それが、まさに証明されたわけです。

ちにみに、弁当を忘れた子も、誰一人いませんでした。

出典:『できる!を伸ばす 弁当の日』P12-13

3.感想(子どもと保護者)

ここで、子どもの感想を紹介します。

(女子)

今日はお弁当をはじめて作って行きました。

はじめてだったので起きられないと思って、お母さんにたのんでいたら、お母さんより早く起きてしまいました。ビックリ。

朝起きて、「たまご焼き」を作ったらけっこうきれいに作れたのでうれしかったです。

私の家ではさとうだけを使うけど、みんなの家ではしょうゆを入れているそうです。一回、しょうゆ味も食べてみたいなあ。(中略)

自分で作ったお弁当はとってもおいしかったです。

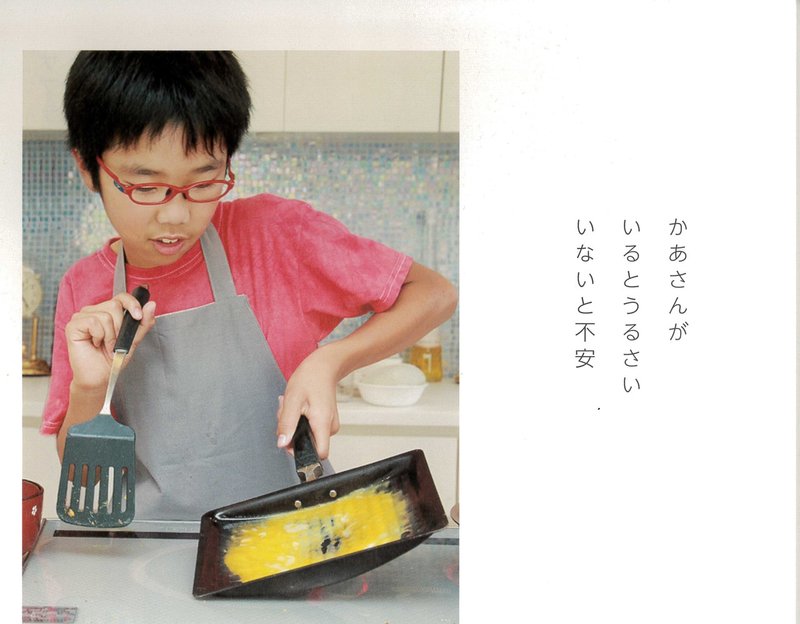

(男子)

一九日は「お弁当の日」で、自分で弁当を作りました。最初はどきどきしていました。

当日はとても弁当がむずかしかったのです。早めに起きたけど、けっこう速くできて余裕がありました。

自分一人で作るのはこわいところがあるので、お母さんに横で教えてもらったりしました。(中略)

そして給食の時間、自分でもびっくりするほどおいしかったです。自分がこんなにもできるとは思いませんでした。

弁当はとてもむずかしかったです。お母さんはいつもごはんを作って、すごいと思いました。

出典:『100年未来の家族へ ぼくらがつくる”弁当の日”5・7・5』p48

次は、保護者の感想です。

(小学6年生の男子の母)

私は、「子どもに台所に入って欲しくない」「子どもに料理は、無理」と、決めつけていました。

片付けをしてもらっても、きれいに洗えないだろうし、油が残っていたりすると決めつけていました。

始める前から、何も教えていないのに、完壁を求めていたのです。

お米の洗い方。野菜の洗い方、切り方。皮のむき方。丁寧に教えたら、とても上手にできました。

火の使い方も、弱火、強火、どんな風にしたら危険であるか、最初は、ゆっくり時間をかけて説明しながら始めました。

出典:『もっと弁当力!!』P106

子どもって、教えてあげれば、できるんです。

今まで、やる機会がなかっただけなんです。

(小学6年生の女子の母)

10月から始まった「弁当の日」。子どもひとりで作れるのだろうか?と、少し不安でした。

朝五時過ぎに起きて、眠い目をこすりながら、何をどうしたらいいのかわからず、しばらくじっと立っていた第一回目。

このときは、サケを焼いたけれど身がボロボロになってしまい、どうするのかな?と見ているとしばらくじっと考えていた子どもが、自信満々に言ったのです。

「お母さん、ご飯に混ぜてサケご飯にするわ。ええ考えやろ」

この一言は今まで心配していた私の気持ちを、「大丈夫」という安心感に変えてくれました。

出典:『”弁当の日”がやってきた』p78

子どもの柔軟な発想には、驚かされます。

このような”失敗の経験”、”応用的な考え”は、教室で机に向かっているだけでは体験できません。

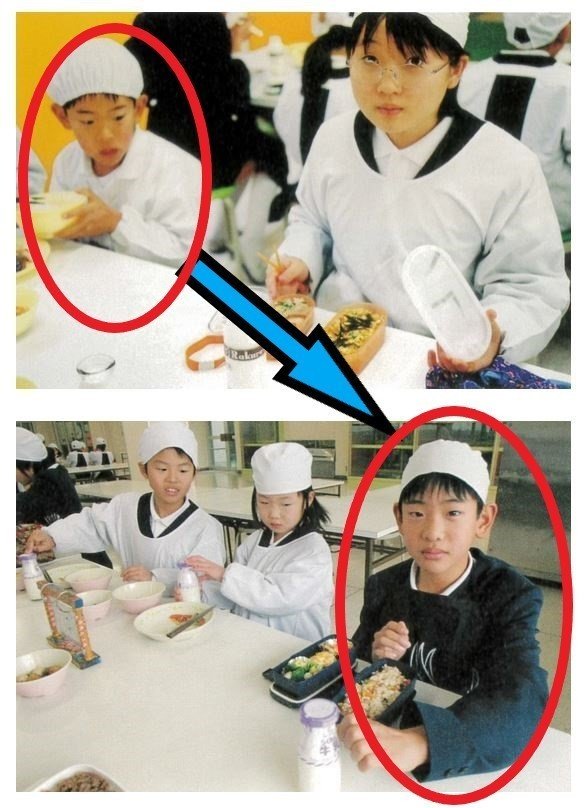

4.下級生からの憧れ

最後に、私の大好きな写真を紹介します。

滝宮小学校では、給食をランチルーム(全校児童が同時に昼食を取ることができる場所)で食べます。

5・6年生は、作ってきた弁当を食べますが、1~4年生は給食を食べます。

ランチルームでは、6人がけのテーブルに各学年が一人ずつ座ります。つまり、1~4年生は先輩の弁当を間近で見るのです。

滝宮小学校の給食は、自校給食(学校内に調理場があり、そこで作る)のため、アツアツでおいしいはずです。

しかし、5・6年生の手作り弁当にはそれを上回る魅力があるのでしょう。

出典:『100年未来の家族へ ぼくらがつくる”弁当の日”5・7・5』p70

左側の男の子をご覧ください。

6年生の弁当をうらやましそうにのぞきこんでいます。

(おいしそうやなぁ、あのたまご焼き)

と思っているのかもしれません。

(僕も弁当を作ってみたいなぁ。トンカツに、ソーセージ・・・・・・好きなものばかり、つめこんじゃうぞ)

と考えているかもしれません。

いずれにしろ、彼の表情が先輩の手作り弁当の魅力を表しています。

そして、写真右側の弁当を見られている6年生の女子も、たいへん堂々としています。

これが、さきほど言った私の大好きな写真です。

そして5年後・・・・・・

1年生だった男子は6年生になり、今度は”見られる側”になります。

出典:『100年未来の家族へ ぼくらがつくる”弁当の日”5・7・5』p70

さきほどの写真と並べてみます。見比べてみてください。

6年生になった男子は、落ち着きのある立派な顔つきをしています。

1年生の頃に抱いた先輩への憧れが、弁当の内容に反映されていることでしょう。

横にいる女の子なんて、牛乳を飲む手をピタっと止めて、弁当を食い入るように見つめています。

このように、下級生に、上級生の弁当を見せて、「憧れの気持ち」を持たせる場が設定されていました。竹下先生のやり方は、実にうまいと思います。

さて、大成功に終わった「弁当の日」。

しかし、その裏には、先生方や栄養士の方の”知られざるたいへんな苦労”があります。

「弁当の日」は、日本で初めての試みです。

参考になる資料はなく、アドバイスをしてくれる人もいません。

次回の記事では、そのような過酷な状況でも子どもたちのために奮闘した職員のみなさんについて書きます。

ご期待ください。

👇👇つづきはこちらです👇👇

(つづきを読む前に「スキ」「コメント」いただけると嬉しいです★)

トップ画像は、出典:『100年未来の家族へ ぼくらがつくる”弁当の日”5・7・5』p92です。

引用した部分は、note上で読みやすくなるよう改行などを加えました。

また、太字にしたのも私です。

出版を目指しています! 夢の実現のために、いただいたお金は、良記事を書くための書籍の購入に充てます😆😆