【弁当の日】10.子どもの成長を願うなら、親は弁当を作るな

この記事は、小学生が親の手伝いなしで弁当を作る「弁当の日」の素晴らしさを伝える記事です。

👇過去の記事は、こちら👇

私が今回、この記事を書く目的はつぎのとおりです。

―――――――――――――――――――

◆教室では学べないことを学べる「弁当の日」の素晴らしさを知ってもらう

―――――――――――――――――――

1.受け継がれる伝統

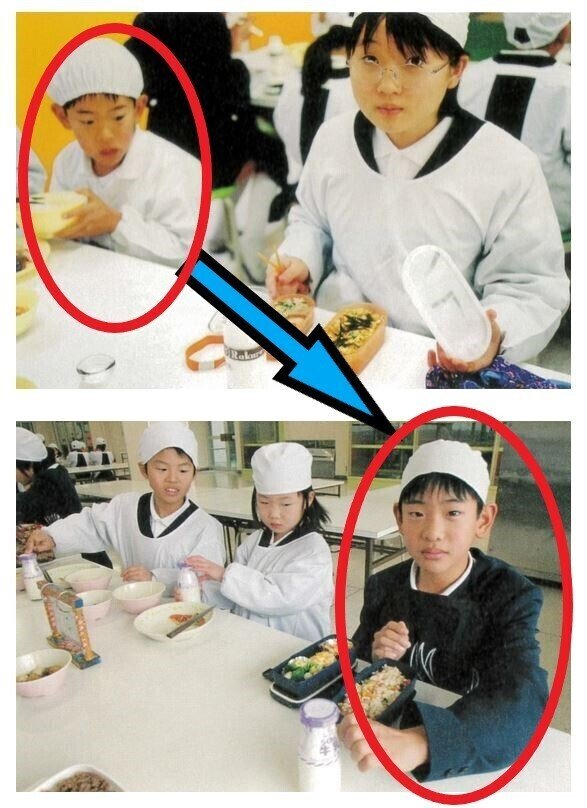

「弁当の日」の記事の第3回目をお読みいただいた方は、下の写真を覚えていらっしゃるでしょうか。

ある男の子の成長の記録です。

小学1年生のとき、6年生の弁当を見ていた少年。

立派に成長し、【見る側】から【見られる側・あこがれの先輩】になりました。

実は、この写真には続きがあります。

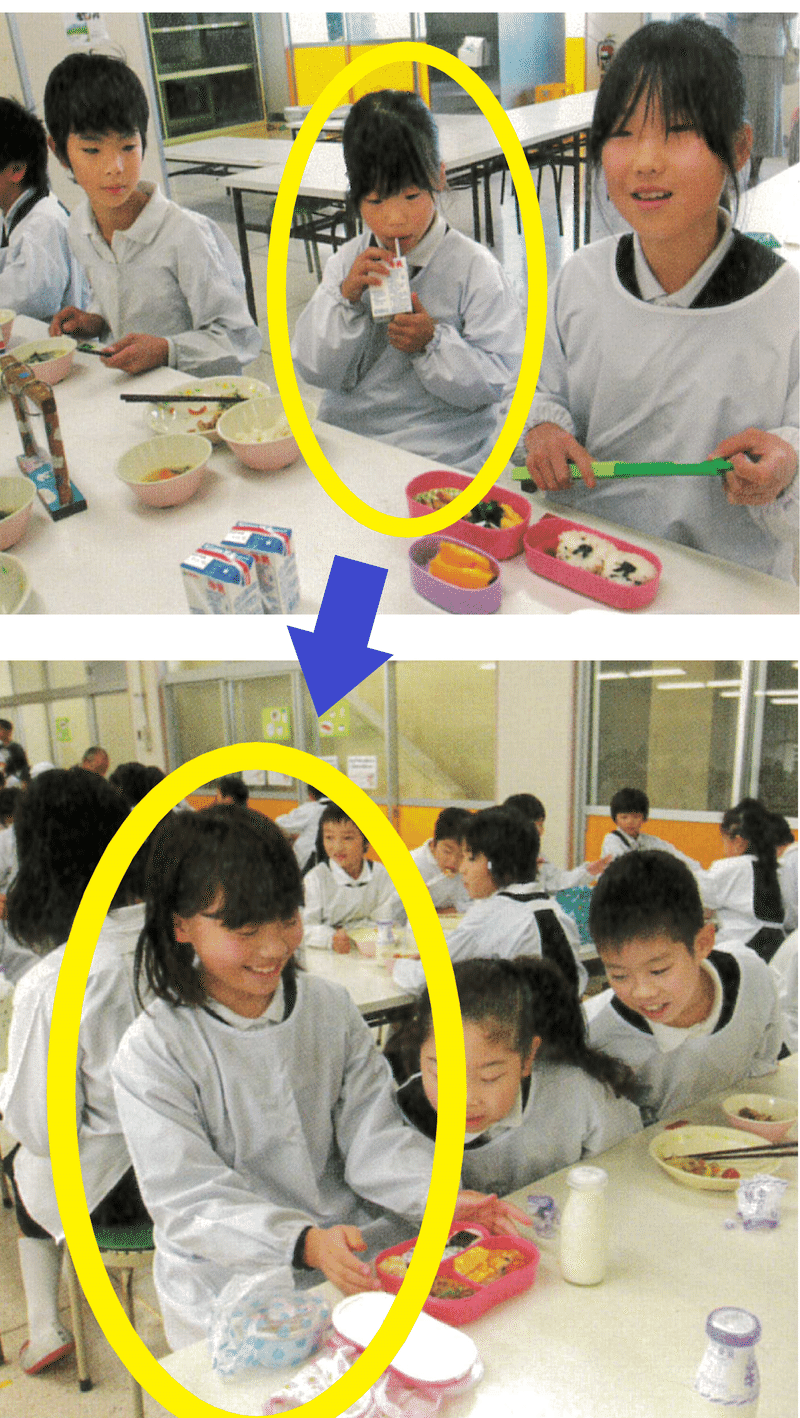

男の子の弁当を見て、牛乳を開ける手がピタっと止まっていた女の子。

今度は、その子が【見られる側・あこがれの先輩】になったのです。

笑顔がとっても素敵ですね。

弁当を作れるようになった自信が表情にあふれているのではないでしょうか。

「弁当の日」発祥の滝宮小学校では、5・6年生のみが弁当を作ります。 ただ、食べる場所は下級生と同じランチルームです。

そして、同じ机に1~6年生の子が座るようになっています。

下級生が先輩の手作り弁当を見る機会が、意図的に設けられているのです。

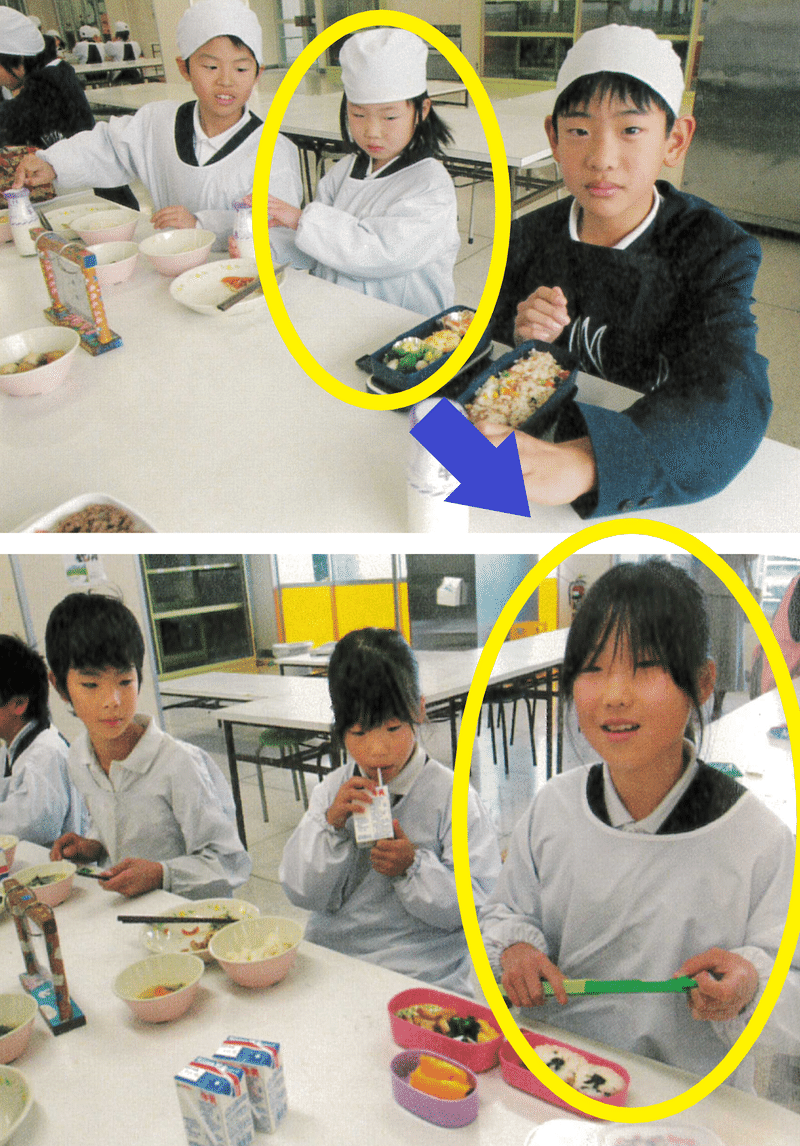

さらに・・・・・・!

上級生の弁当を見ていた女の子が、今度は【あこがれの先輩】に!

そして、、、、、

少女は成長し【あこがれの先輩】となりました。

下級生の頃に上級生の手作り弁当を見る。

そこで持った憧れの気持ちが、いざ弁当を作るときの原動力になるのです。

滝宮小学校では、これからも弁当作りの伝統が引き継がれていくことでしょう。

この一連の写真の出典はすべて『100年未来の家族へ ぼくらがつくる”弁当の日”5.7.5』p70-p71

18年間、記録写真を取り続けた滝宮小の先生方にも敬服します。(下級生が”弁当を覗き込む瞬間”を撮影するのって、ゼッタイ難しいです)

同じ教育者として、この写真の撮り方にセンスを感じますね。

2.ある男子児童の気づき

「弁当の日」二期生の子は、5年生と6年生の2年間で計11回の弁当を作りました。

そこで、あることに気がついた男子児童の作文を紹介します。

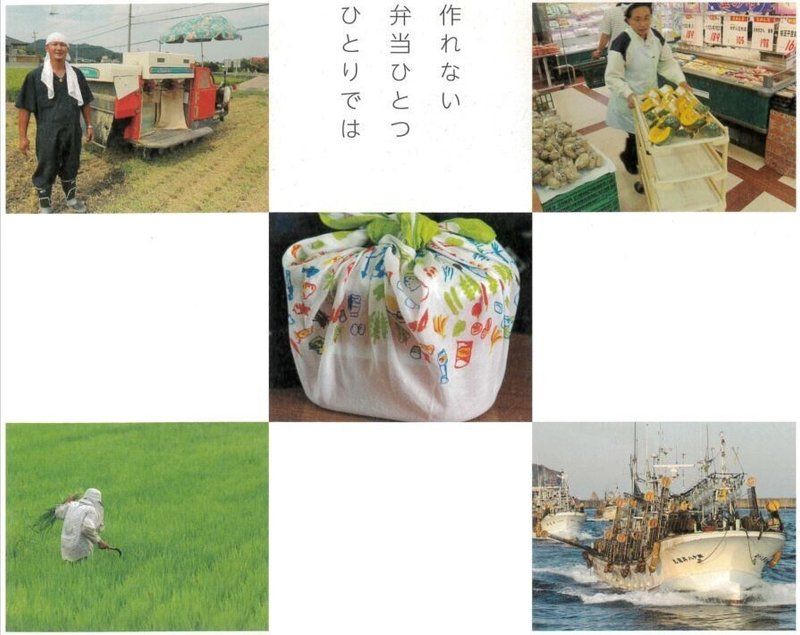

先生! ぼく、たった一人で弁当を作れるようになりました。

献立、買い出し、調理、弁当箱詰め、片付け、その全部を自分一人でしたんです。

そんで気がついたことがあります。

ぼく、お米を作っていません。野菜を作っていません。

作ってくれた農家の人がいるんです。

このサケ、海で捕っていません。

捕ってくれた漁師さんがいるんです。

漁師さんが乗った船を造った人がいるんです。

捕ったサケを運んだトラックの運転手がいるんです。(中略)

台所でガスや電気を使いました。

ガスや電気をうちの家まで届けてくれた人がいるんです。

その人たちのおかげで、ぼくはたった一人で、台所で弁当を作ることができたんです。

だから、ぼくは一人で弁当を作ったんじゃないんです。

この弁当箱の向こう側に、たくさんの人たちが働いてくれているんです。 その人たちに感謝したい。

出典:『弁当づくりで身につく力』p103-p106

出典:『100年未来の家族へ ぼくらがつくる”弁当の日”5・7・5』p103

「あなたたちが食べる食事には、多くの人が関わっているのですよ」と写真や言葉で教えることは簡単です。

しかし、それでは本当の意味での理解はできないと思います。

自分で体験したからこそ、理解できることがあるのです。

ガリレオ・ガリレイも、次のように言っています。

何事も人に教えることはできない。

できるのは、気づかせることだけだ。

みなさん、自身の経験を振り返ってみてください。

教えてもらったことより、自分で気がついたことの方が、何倍も有益だと思いませんか?

3.卒業生へ贈った詩

「弁当の日」二期生が卒業するとき、竹下先生が卒業文集に寄せた詩が、これまた素敵なんですよ。

食事を作ることの大変さが分かり、家族を有り難く思った人は優しい人です。

手順よくできた人は給料を貰える仕事についたときにも仕事の段取りのいい人です。

食材が揃わなかったり、調理を失敗したりしたときに献立の変更ができた人は、工夫できる人です。

(中略)

調理をしながら、トレイやパックのゴミの多さに驚いた人は、社会を良くしていける人です。

中国野菜の値段の安さを不思議に思った人は、世界を良くしていける人です。

自分が作った料理を喜んで食べる家族を見るのが好きな人は、人に好かれる人です。

家族が手伝ってくれそうになるのを断れた人は、独り立ちしていく力のある人です。

「いただきます」「ごちそうさま」が言えた人は、感謝の気持ちを忘れない人です。

家族が揃って食事をすることを楽しいと感じた人は、家族の愛に包まれた人です。

滝宮小学校の先生たちは、こんな人たちに成長してほしくって2年間取り組んできました。

おめでとう。

出典:『弁当づくりで身につく力』p121-p124

多様な価値観で子どもをを褒めています。(中略した部分を含めると、20種類あります)

「勉強ができる」「足が速い」といった観点で褒めるのは、簡単です。

目に見えない潜在的な価値観を褒めることができる教師こそ、真の教師だと思います。

子どもを広い視野・多様な観点で褒めることができる竹下先生を改めて崇敬します。

出典:『100年未来の家族へ ぼくらがつくる”弁当の日”5.7.5』p60

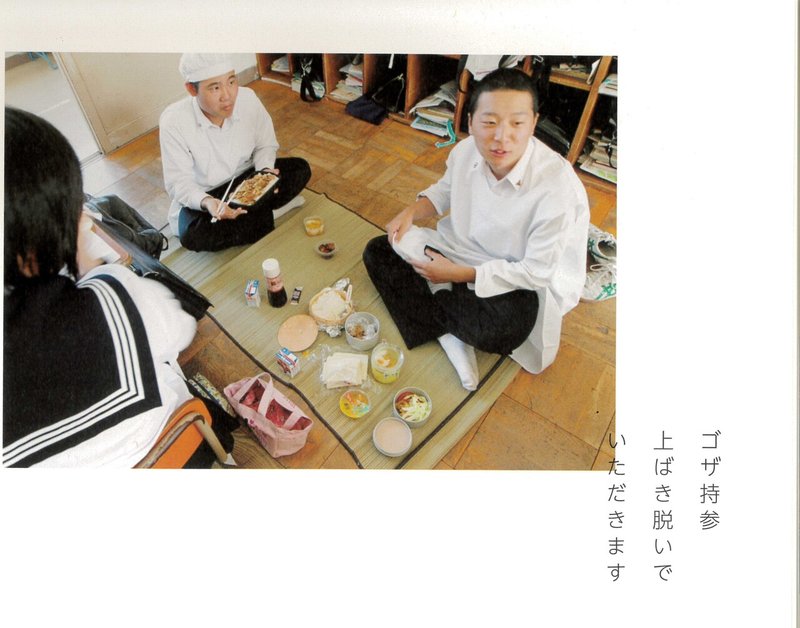

あなたなら、ゴザを敷いて床の上で弁当を食べる子に、どのような声をかけますか?

―――――――――――

◆床の上なんて汚いよ

―――――――――――

――――――――――――

◆うわぁ!友達と一緒に並べて楽しいね。アイディアがすごいなぁ

――――――――――――

声のかけ方(褒め方)、価値の認め方によって、子どもは落ち込むこともあれば、自信を持つこともあります。子どもの成長が大きく左右されるのです。

4.「命を和える」

私の財産となっている、竹下先生の考え方をご紹介します。

「料理とは食材の命に自分の命を和えること」と言っている。

寿命とは生きている間の時間のことだ。

私が食べる弁当を作るために母が1時間を費やしたとしたら、母は弁当の中に1時間分の自分の寿命を食材の中に和えたことになるのだ。

だから弁当を食べるとき、食材の命と母の命に「いただきます」とお礼を言うのだ。

「命を和える」。

この概念を知ってから、世界の見方が変わりました。

私は幸せ者です。

母子家庭で育ちましたが、母、姉、兄から多くの命を和えてもらいましたから。

母は、働きながら当たり前のように毎日の食事を作ってくれました。

新人教師の頃、朝7時~夜24時まで働いていましたが、母が夕飯として作ってくれた弁当がなかったら、心が折れて教師を辞めていたかもしれません。

姉は、高校時代の私に夕食を作ってくれました。

食べ盛りの私が飽きないよう、肉や魚を上手に使ってくれたので、ドンブリ茶碗でおかわりしていました。

兄は、男らしい料理が得意で、ちょっとした工夫が抜群に上手でした。

焼き肉のタレとニンニクを効かせたカレーは、どんな店のカレーよりおいしいと思っています。

そして今、料理上手の妻に弁当を作ってもらっています。

10冊以上のレシピ本から、「私が好きそうな弁当」を選んで作ってくれるんです。

子育てで睡眠がまともに取れない時でも・・・・・・。

ある日の弁当。ノリ弁デラックス。(私はオニギリ以外も好きです)

おかずの下に敷かれたノリは、食べやすくカットしてありました。

みんな、自分の自由な時間を削って私に食事を作ってくれました。

感謝の気持ちしか、ありません。

今、自分はその気持ちを受け継いで自分の子どもたちにご飯を作っています。

食事に関心がない人はいますが、食事に関りがない人はいません。

「弁当の日」の記事を読み、多くの人が食事に関心を持ってくれると、私は嬉しいです。

5.紹介

「弁当の日」のドキュメンタリー映画があります。

予告編のリンクを貼っておきますね。

5分程度なので、ぜひご覧ください。

国の予算で、本編を全家庭に配布してほしいレベルです。

ちなみに、私は下の場面の5秒後(動画の5:00頃)で泣きます。

最後に質問をします。

みなさんは、いつ子どもを台所に立たせますか?

トップ画像は、『100年未来の家族へ ぼくらがつくる”弁当の日”5.7.5』p129です。

引用した部分は、note上で読みやすくなるよう改行などを加えました。

また、太字にしたのも私です。

出版を目指しています! 夢の実現のために、いただいたお金は、良記事を書くための書籍の購入に充てます😆😆