【弁当の日】06. 中学生は自分で弁当を作るか?

この記事は、小学生が親の手伝いなしで弁当を作る「弁当の日」の素晴らしさを伝える記事です。

👇過去の記事は、こちら👇

私が今回、この記事を書く目的はつぎのとおりです。

―――――――――――――――――――

◆教室では学べないことを学べる「弁当の日」の素晴らしさを知ってもらう

―――――――――――――――――――

1.「中学校では無理だ」という考えを変えた感想文

中学校では「弁当の日」の実施は無理だ

竹下校長先生の、この考えが変わった経緯は、次の通りです。

竹下先生は、ある中学校(当時の勤務校とは、別の学校)で、「ヒトは食により人になる」という講演を生徒にしました。

その学校は給食がないため、生徒は自宅から弁当を持ってきています。

したがって、竹下先生の元に届いた生徒の感想は、

親に感謝したいです!!

という主旨のものがほとんどでした。

しかし、衝撃的な感想文が見つかります。

今日の講演会はとてもよかったです。

親を集めて、もう一回やってください。 たった二行の感想文・・・・・・。

これを書いたのは、毎日、コンビニ弁当を食べている生徒でした。

竹下先生は、この感想から、

「給食のない学校に通わせるなら、親はちゃんと弁当をつくってくれ」

という心の叫びを受け取ったのです。

前回の記事で書いたとおり、竹下先生は、中学生に「弁当の日」は難しいと考えていました。以下の問題があったからです。

―――――――――――――――

①小学生と違い、興味より「面倒くさい」という思いが強い

②小学生より忙しい(部活、勉強、塾など)

③親も「中学生なら弁当くらい作れる」という意識になり、あまり褒めない

―――――――――――――――

しかし、竹下先生は、これらの問題について、

「弁当の日」を実施しない、自分への言い訳だ

と考え直し、実施を決心しました。

写真:「弁当の日」考案者の竹下先生

2.問題と対策

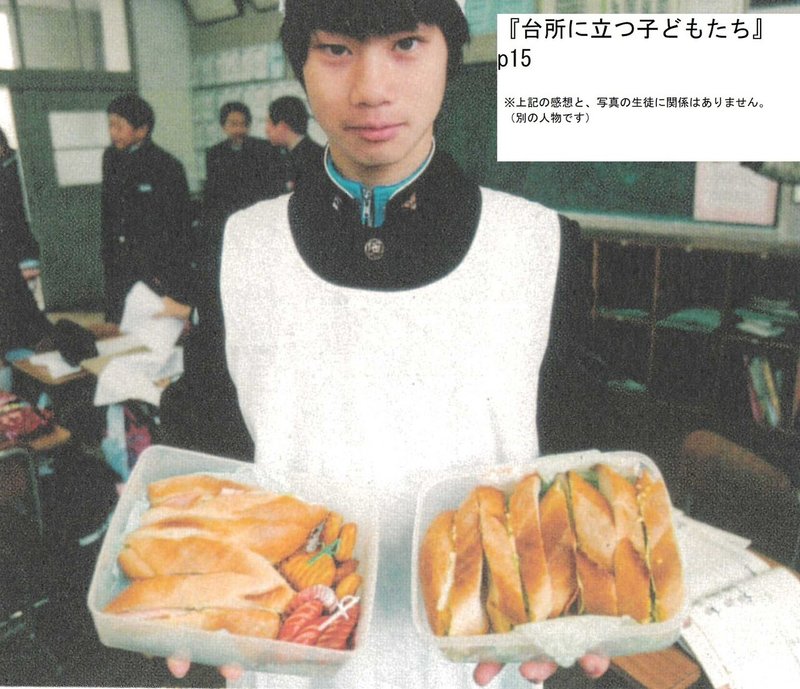

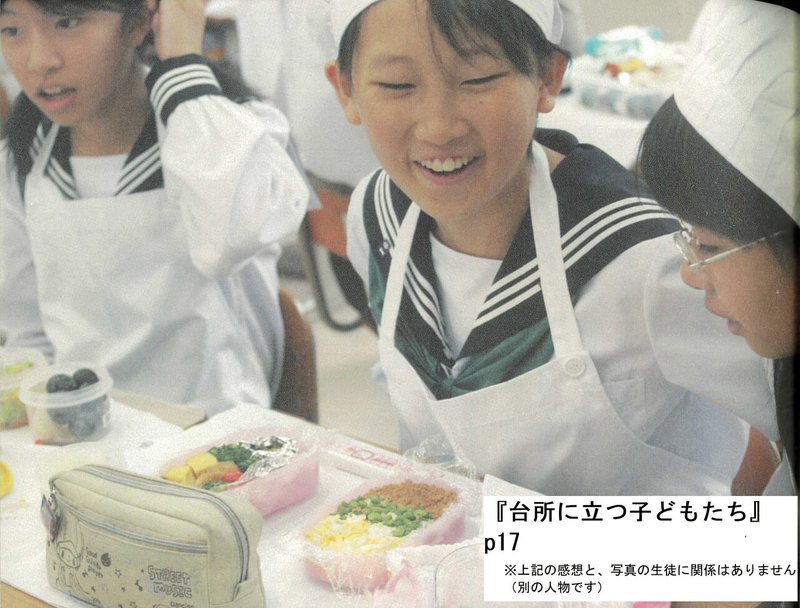

香川県の国分寺中学校での「弁当の日」。

小学校とは違う問題に、竹下先生は、対策を考えます。

【問題①】

―――――――――――――――

中学生は、小学生と違い、興味より「面倒くさい」という思いが強い

―――――――――――――――

この問題については、いい知恵が浮かばなかったそうです。

これは発達段階の問題(年齢的な問題)なので、たしかに難しいと思います。

【問題②】

―――――――――――――――

中学生は、小学生より忙しい(部活、勉強、塾など)

―――――――――――――――

中学生の多忙さへの対策は、「弁当の日」の実施をすべて「月曜日にする」ことでした。

日曜日の夕方は、一週間のなかで比較的時間がとりやすい時間です。

買い出しにも行きやすいですよね。

これなら、前日からの準備がしやすいはずです。

そのうえ、日曜の夜におかずを作れば、余ったものを一家団欒で食べられる可能性も高まります。

家族の団欒は、大切ですよね。

【問題③】

―――――――――――――――

親も「中学生なら弁当くらい作れる」という意識になり、あまり褒めない

―――――――――――――――

この問題については、学校から情報発信を積極的にすることで対応しました。

学校から、「弁当の日」の意義や取り組み方法を知らせることで、保護者の方へ、理解を深めてもらいました。

また、NHKなどのマスメディアにも情報発信しました。

全国放送や特集番組で、国分寺中学校が取り上げられると、

「うちの中学校は、全国に注目されるいい実践をしている」

と受け止めてもらえ、支援体制が整っていきました。

ただし、実施を宣言すると、反対の声は上がりました。

―――――――――――――――

◆弁当作ったら、高校に受かるんか!(生徒)

◆部活の朝練があるから、無理や!(生徒)

◆朝の忙しいときに、台所を使われると邪魔だ(保護者)

◆後片付けなど、親の方が大変(保護者)

―――――――――――――――

新しいことを始める際、満場一致で賛成されることは少ないと思います。

反対の声もあったので、最初の年は【試行】として希望制で実施されました。(全員が”賛成”のクラスのみ、参加)

出典:『台所に立つ子どもたち』表紙裏

国分寺中学校の第一回目の「弁当の日」。

全21クラス中、11クラスが参加しました。

3.試行と生徒の感想

希望制のときの生徒の感想を紹介します。

僕は食べることが好きで、自分でいろいろ作っています。

でも失敗ばかりで、弟に「まずい」と言われていたけれども、三回目の「弁当の日」に作った弁当を少し弟に食べさせると「おいしい」と言ってくれたので、(やったー)と心のなかで思いました。

それは「骨折した弟に食べてもらいたいカルシューム弁当」でした。

学校で食べたとき、自分にもうれしい味でした。

来年も「弁当の日」に賛成の票を入れようと思います。

『台所に立つ子どもたち』P66

一回目に弁当を作って、「もう、嫌やあ」って思いました。

それで、気がつきました。お母さんの代わりになって毎日ご飯を作ってくれるおばあちゃん。

ご飯を食べているとき、いつも、いっつも、文句ばっかり言ってる私………。こんなに、ご飯を作るのは大変なのに、なんか、文句言ってき

て悪かったなって、すっごく思いました!!!

とても、弁当作るのは大変だったけど、それ以上に、おばあちゃんは大変なんだなーって、あらためて思った。

本当に、おばあちゃん、ありがとう。

『台所に立つ子どもたち』P69

試行の結果とアンケート結果の分析を踏まえ、次の年度から「弁当の日」が全学年全クラスで実施されるようになりました。

4.本実施と7つの課題

小学校での「弁当の日」と違い、中学校では、毎回課題(テーマ)が設定されました。そのほうが、中学生を意欲づけできると考えたからです。

【7つの課題】

―――――――――――――――

1️⃣今が旬弁当

2️⃣こだわり弁当(家庭の味を、受け継ぐ・新作する)

3️⃣安心・安全弁当

4️⃣地産地消弁当(地元の物を、地元で消費)

5️⃣和食弁当

6️⃣郷土料理弁当

7️⃣〇〇に食べてもらいたい弁当

―――――――――――――――

私が「いいなぁ」と思うのが、7️⃣の「〇〇に食べてもらいたい弁当」です。

この〇〇には、「お母さん」「お父さん」など、家族の誰かが入ります。

たとえば、「お父さんに食べてもらいたい弁当」を作ることで、日本人が低いとされる【自己肯定感】を高めるわけです。

「自分がしたことを喜んでくれる家族がいるんだ」

「自分は家族の一員なんだ」

「喜んでくれる人のために働くのって、気持ちいいな」

以上のことを感じられる体験を、設定したのです。

弁当を作り、「ありがとう。おいしかったよ」と感謝されることで、自己肯定感が得られるのですね。

出典:『ひよっこ料理人』1巻 p40-41

実際に、生徒の感想として、

お父さんに食べてもらいたいと思いながら作ると、自分だけの弁当を作るより何倍も楽しかったです

出典:『台所に立つ子どもたち』p83

というものがありました。

ただ、小学生と違い、回数を重ねるごとに、生徒の「面倒くさい」という声も増えていったそうです。

そんなときに、

かえって親がいつも作ってくれているのがすごいことなんだと、わかった

出典:『台所に立つ子どもたち』p25

と気づいた生徒もいて、興味深いです。

5.保護者の反応

竹下先生は「生徒のがんばりだけでなく、家族の方がとても上手にサポートしてくださっていることが、とても嬉しかった」と述べています。

保護者の方の感想を紹介します。

子どものお弁当作りを手伝いながら、いろいろお説教してしまいましたが、それも含めて、とてもよい経験ができたと思います。

「弁当の日」がなければ「お手伝いをさせる」「料理を教える」ことが大切だと思いながらも、日々の忙しさのなかでついつい勉強のことのみ口うるさく言って、毎日が過ぎています。(後略)

出典:『台所に立つ子どもたち』p90

今回の「弁当の日」は、朝練習と重なったため、いつもより早起き(五時半)をして作っていました。

いつもなら文句のひとつも言うのでしょうが、素直にアドバイスも聞き、親子で「ああでもない、こうしたほうがいいのでは」と、朝からちょっとした料理教室でした。

帰ってから自分の弁当箱と洗い物を自分から進んでしてくれたのには、感激でした。

出典:『台所に立つ子どもたち』p91

「弁当の日」を実施する前は、「朝、台所を占領されると困る」という反対意見がありました。

しかし、保護者の中には、「高校に通う姉の分も作らせました」という方もいらっしゃったそうです。

そういった知恵も、回を重ねるごとに生まれていきました。

6.給食の実態

さて、この記事の冒頭で、「給食のない学校」について書きました。

みなさんは、給食ができるまでの絶大な苦労をご存じでしょうか?

たとえば、「下処理」という野菜を洗う作業では、3~4槽のシンクで水をかえながら繰り返し洗います。

お湯を使うと野菜が傷んでしまうので、真冬でも水で洗います。

次回は、みなさんが知らない給食の裏側をお伝えします。

ご期待ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

👇👇続きはこちらです👇👇

引用した部分は、note上で読みやすくなるよう改行などを加えました。

また、太字にしたのも私です。

トップ画像は『100年未来の家族へ ぼくらがつくる”弁当の日”5.7.5』p35

女子とのおかず交換・・・・・・甘酸っぺぇ(笑)

出版を目指しています! 夢の実現のために、いただいたお金は、良記事を書くための書籍の購入に充てます😆😆