旅とブンガク|太宰治に呼ばれて東京・三鷹と青森・津軽へ

これを「呼ばれた」と言わずしてなんというのだろう。

2022年、それぞれ別の目的で行ったところがたまたま、太宰治ゆかりの場所だった。太宰治が晩年長く暮らした町・三鷹と、太宰治が生まれた土地・津軽。

太宰治(本名・津島修治)は、明治42年(1909)6月19日、青森県北津軽郡金木村(現五所川原市金木町)の大地主の家に生まれた。昭和5年(1930)東京帝国大学入学を機に上京し、昭和14年9月から昭和23年6月に亡くなるまでを三鷹で過ごした。

太宰治に影響されたイタすぎる中高生時代

文学好きあるあるだと思うのだが、10代の頃は太宰の作品にけっこう影響を受けていた。国語の授業中に教科書じゃなくて、こっそり太宰の小説を読むのがかっこいいと思っていたイタすぎる中高生時代。読書感想文ではじめて県で表彰されたのも太宰治の『斜陽』の感想文だった。

「斜陽」には心から感動した。昔の作品なのにすごく新しく感じて、そんなふうに心を揺さぶられる小説を読んだのがはじめてだったので、かなりびっくりした。

そのとき「自分でも書いてみよう」とは少しも思わなかった。こんなにすごい小説を書くなんて、きっと身を削るような作業で、それがじぶんにできるとはとても思えなかった。そこからしばらく文学は、「読む専用のもの」としてわたしのなかに存在することになった。

大学でひさしぶりに太宰治に再会

通信制大学の文芸コースに入学し、大学の授業で久しぶりに太宰治の小説に向き合うことになった。太宰に関係する講義も受けたし、課題図書に挙げられていた小説を「書く人の視点で」あらためて読み返したりもした。

それがすごい。読みやすい文章にすっすっと引き込まれて、無茶苦茶な登場人物にいつの間にか共感させられて、泣けてきて、なのに急にガサっと放り出されて、慌てて地面に手をついたら泥だらけになって、うわっと思って汚れた手のひらを見たら泥のなかに小さい希望のかけらが光っているような文章。そんなの書けるか!

東京・三鷹へ

2022年の春から初夏にかけて、ドレスの仕事の関係で東京の三鷹に何度か行くことになった。その日も三鷹での仕事が終わって、お客さまが帰りに呼んでくれたタクシーで、玉川上水沿いをJR三鷹駅へ向かっていた。天気のよい日で、川沿いの新緑が美しかった。

「この辺りはいいところですね」とタクシーの運転手に声をかけると、それならひとつ教えてあげましょうと、運転手は含みのある前置きをして言った。

「この小川はね、太宰治が亡くなった川なんですよ」

その唐突な言葉に、わたしは思わず「えっ」と声をあげてしまった。そして思ったよりも衝撃を受けた。新緑の玉川上水があまりにものどかだったから。

だけどそう言われてみると、穏やかな小川も、『ハムレット』のオフィーリア(註)が身を投じた小川のようにみえてくる。

太宰治はシェイクスピアの『ハムレット』に影響を受け、「新ハムレット」という翻案作品を書いている。晩年をこの三鷹の地で過ごした太宰は、玉川上水を見つめてオフィーリアを思っただろうか。岸辺にはたくさんの草花が咲いていた。

運転手はさらに、「たしかこの辺りに太宰治の文学館のようなものがあったと思いますよ」と教えてくれた。帰りの新幹線まで少し時間があったので、立ち寄ってみることにした。

太宰治文学サロン(東京都三鷹市)

三鷹駅からほど近い場所に、太宰治文学サロンはあった。

太宰治文学サロン

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-16-14

【開館時間】午前10時~午後5時30分 入館無料

【休館日】月曜日、年末年始

文学サロンは、太宰が通った伊勢元酒店跡に建てられたのだという。

壁面の本棚には、太宰治の著作や研究者の関連本がぎっしりと並んでいた。文学好きにはたまらない場所だ。

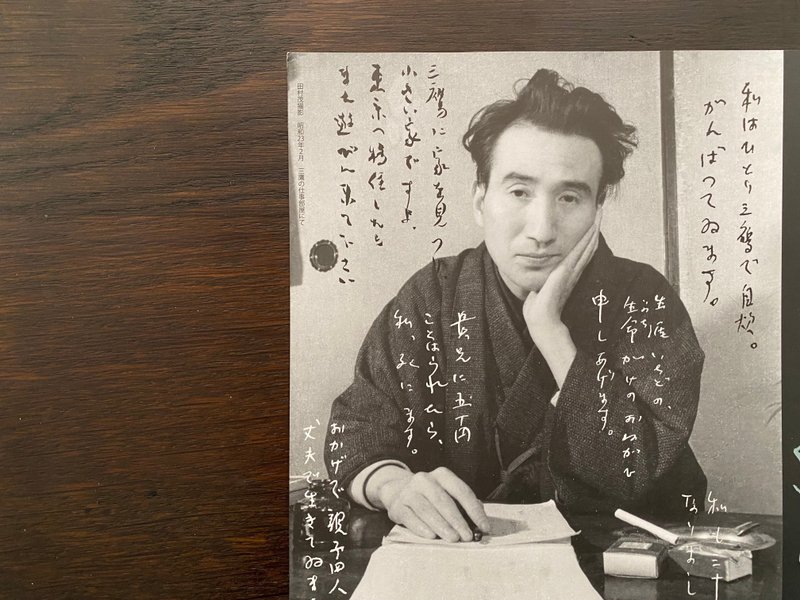

奥にある写真パネルは、太宰が気に入っていたというこの近くにある跨線橋で撮影された写真だそうだ。跨線橋は残念ながら老朽化による取り壊しが決まっているらしかった。

太宰のオフヰリヤ

ここではたくさんの本のなかから一冊を選んで、テーブル席で読むことができる。一冊と言われるとかなり悩んだが、太宰治文集5の「新ハムレット」を読んだ。太宰のオフィーリアに会いたくなって。

註、オフィーリアはシェイクスピアの悲劇『ハムレット』のヒロイン。悲しみのあまり川に身を投じる題材は、ジョン・E・ミレイ他、多くの芸術家たちを虜にした。太宰治の「新ハムレット」では身を投げたのは王妃で、オフィーリアはハムレットの子どもを身ごもっているという設定に翻案されている。

ごらん、小川の氷も溶けてしまった。柳の芽といふものはやはらかくて、本當に可愛いものですね。あの芽がのびて風に吹かれ、白い葉裏をちらちら見せながらそよぐ頃には、この邉いつぱいに様々の草花も亂れ咲きます。金鳳花、いらくさ、雛菊、それから紫蘭、あの紫蘭のことを、しもじもの者たちは、なんと呼んでゐるか、オフヰリヤは、ご存知かな?

(中略)

「…死人の指、なぞといふ名で呼んでゐますの。」

死人の指。なるほどねえ。そんな感じがしない事もない。可哀さうな花。金の指輪をはめた死人の指。

金鳳花、いらくさ、雛菊、それからオフィーリア。

美しいものはかなしい。

「革命の完成というものは、永遠に出来ない事かも知れない、しかし、それでも革命を起こさなければいけないんだ、革命の本質というものはそんな具合に、かなしくて、美しいものなんだ、そんな事をしたって何なると言ったって、そのかなしさと、美しさと、それから、愛、……」

太宰治文学サロンで買ったもの

さて、このときわたしがサロンに立ち寄った40分間だけでも、数人のお客様が入れ替わり立ち替わり訪れていた。サロンのボランティアガイドの方に伺うと、10代から70代までのとても熱心な太宰ファンが毎日サロンに集まってこられるらしい。そして今もなお、10代の新しいファンを獲得し続けているところがすごい。太宰治はいまも、あらゆる世代から愛されている。

太宰本人をモデルにした私小説だと言われる「ヴィヨンの妻」や「おさん」を読んだら、ほんとに笑っちゃうくらいに無茶苦茶な人なんだけど、きっと人を惹きつけてやまない人だったんだろうなと思う。こんな笑顔されたらね。ずるいや。

太宰治のポストカードは、手帳の透明カバーの表紙に挟んだ。

人間失格Tシャツを買ってしまった

そして、わたしはここでつい、買ってしまった。

人間失格Tシャツを!

すごく気に入って買ったのだけど、家族からは不評。でも図書館司書さんたちからは「パンクだわ」と大絶賛された。

あと、夏にこれ着てるとよく周囲からの視線を感じたんだけど、たぶん気のせいかな。大学の文芸コースの対面授業にもこれを着て行ったことがある。誰からもつっこまれなかったけど。(もしかして引かれてた?)

太宰文学にはまったイタすぎる中高生は、人間失格Tシャツを着るイタすぎる中高年になってしまった。

人はそれを、中二病と呼ぶ。

津軽に呼ばれて

同じ年の11月に、青森県の津軽地方(青森県西部)を旅した。目的は「津軽こぎん」だった。美しいこぎんの世界に触れたくて。

旧弘前市立図書館に展示してあった「文学マップ」を見て、ハッと思い出した。そうだ津軽(現五所川原市金木町)は太宰治のふるさとだった、と。そして弘前市内の高校に通っていたらしい。

旧弘前市立図書館のすぐとなりには、現在の市立弘前図書館がある。ひろびろとしていて開放的で、窓に面した閲覧席では高校生からお年寄りまで、さまざまな年代の人がそれぞれ熱心に本を読んでいた。それだけでいい図書館だということがわかる。

そのとなりに、弘前市立郷土文学館があったので立ち寄ってみる。

ちょうど「追憶と郷愁の詩人 一戸謙三」の企画展をやっていた。昔の文士って、佇まいがめちゃくちゃかっこいい。今でいうイケオジな一戸謙三。展示されていた詩にものすごく好きなものがあったのだけど、それについてはまたこんど。

太宰と岩木山

「弘前ゆかりの文士」を紹介するコーナーに太宰治のコーナーがあり、生原稿や、太宰治と津軽に関する展示があった。そのなかで太宰が岩木山を描写している文章に目がとまった。

「や!富士。いいなあ。」とわたしは叫んだ。富士ではなかつた。津軽富士と呼ばれてゐる一千六百二十五メートルの岩木山が、満目の水田の尽きるところにふはりと浮かんでゐる。実際、軽く浮かんでゐる感じなのである。滴るほど真蒼で、富士山よりももつと女らしく、十二単衣の裾を、銀杏の葉をさかさに立てたやうにぱらりとひらいて左右の均斉も正しく、静かに青空に浮かんでゐる。決して高い山ではないが、けれども、なかなか、透きとほるくらゐに嬋娟たる美女ではある。

岩木山。これがほんとうにふはりと浮かんでいる感じなのだ。

青森空港からのバスが弘前市内が近づいたとき、最初にバン! と視界に飛び込んでくるのが岩木山だ。朝早い便に乗ったので少しうとうとしていて、それでいきなり岩木山が見えたものだから、寝ぼけていたわたしもいっしゅん富士かと思った。でも富士ではなかつた。岩木山が出迎えてくれたのだ。

岩木山がきれいに見えたことを旅でお会いしたこぎん作家の佐藤陽子さんに伝えると、「ほんとうに見えたの? はじめて来る人には岩木山は顔を見せないってよく言われているのよ」と驚かれた。そんなことない。わたしが弘前にいる間、雨予報だったのにずっと晴れていて、初日から3日間バッチリ岩木山が見えた。わたしのふるさとは雪国のりんごの町で、今までいっぱいりんごを食べて生きてきたので、たぶん岩木山のほうもわたしが「いちげんさん」だと認識できなかったのだと思う。土地のひとだと思われたかな。

大川の土手の陰に、林檎畑があって、白い粉っぽい花が満開である。私は林檎の花を見ると、おしろいの匂いを感ずる。

岩木山は津軽富士ともいわれ、地元の人に愛され、また信仰のよりどころにもなっている。この岩木山を、自分が生まれた場所から見る岩木山が一番美人だと言い切ってしまう太宰がかわいい。

私はこの旅行で、さまざまな方面からこの津軽富士を眺めたが、弘前から見るといかにも重くどっしりして、岩木山はやはり弘前のものかもしれないと思う一方、また津軽平野の金木、五所川原、木造あたりから眺めた岩木山の端正で華奢な姿も忘れられなかった。

太宰治『津軽』

この旅をきっかけに、太宰治の『津軽』を読んだ。

『津軽』を読んでみて、太宰治の作品のなかで一番好きかもしれないと思った。『津軽』は太宰がふるさと津軽を旅した旅行記だ。ふるさとでも太宰は友人や知人と酒を飲んだり、酒を飲んだり、酒を飲んだりしている。そして酔っ払って、先輩作家の悪口を言ったりしている。

昭和十九年五月、津軽風土記の執筆依頼を受けた太宰は、三週間かけて津軽地方を一周した。生家と義絶して以来、帰るのを憚っていた故郷 ——。懐かしい風土と素朴な人柄に触れ、自らにも流れる津軽人気質を発見する旅は、「忘れ得ぬ人たち」との交歓の日々でもあった。やがて、旅の最後に、子守・たけと三十年ぶりに再会を果たし……。自己を見つめ直し、宿命の地・津軽への思いを素直に綴った名紀行文。 解説・町田康

『津軽』のなかの、先輩作家の悪口のくだりが面白い。(先輩作家とは志賀直哉だと言われている)

「僕の作品なんかは、無茶苦茶だけれど、しかし僕は、大望を抱いているんだ。その大望が重すぎて、よろめいているのが僕の現在のこの姿だ。」

(中略)

「まあ、仕様がないや。」と私は、うしろに両手をついて仰向き、「僕の作品なんか、まったく、ひどいんだからな。何を言ったって、はじまらん。でも、君たちの好きなその作家の十分の一くらいは、僕の仕事をみとめてくれてもいいじゃないか。君たちは、僕の仕事をさっぱりみとめてくれないから、僕だって、あらぬことを口走りたくなってくるんだ。みとめてくれよ。二十分の一でもいいんだ。みとめろよ。」

みんな、ひどく笑った。笑われて、私も、気持が助かった。

甘えんぼうか!

でもこの後日、こっそりとその作家の本を貸してもらって読む太宰。何かアラを拾ってやろうと思っていたらしい。ところが太宰の読んだ箇所は、その作家も特別に緊張して書いたところらしく、さすがに打ち込むすきがなかったのである。

私は、黙って読んだ。一ページ読み、二ページ読み、三ページ読み、とうとう五ページ読んで、それから、本を投げ出した。

「いま読んだところは、少しよかった。しかし、他の作品には悪いところもある。」と私は負け惜しみを言った。

なんて素直でかわいらしい人なんだろうと思う。

けれども私は本心は、そんなに口惜しくもなかったのである。いい文章を読んでほっとしていたのである。アラを拾って凱歌などを奏するよりは、どんなに、いい気持ちのものかわからない。ウソじゃない。私は、いい文章を読みたい。

これには、キュンとする。こんなこと書かれたら、うっかり好きになっちゃうよね。太宰は無茶苦茶な人だったけど、男女問わずモテた人でもある。わかるような気がする…。

『ヴィヨンの妻』や『おさん』を読んだら、いや今すぐにでもこの男と別れたほうがいい。こんな人絶対ありえへん。って思うんだけどなんか放っておけないというか…。

「太宰の小説には、いつのまにか読者に、この人(作者)をわかるのは、私だけだ、とおもい込ませる独特の性質がある」(長谷日出雄『桜桃とキリスト』)

それだ。その性質にやられてしまう。そうだった。たぶんゴールデンカムイの尾形百之助と同じ袋に入っている。わたしはそっち方面の男性にめっぽう弱いのだ。

(最初の)学生時代、わたしは友人たちに「売れない作家を影で支える系の女になりたい」と公言していた。だいたいにおいてそういうタイプの男性に惹かれるフシがあったからだ。夫と出会ったとき、夫は小林多喜二の「蟹工船」を読んでいると言った。わたしは心のなかで「よしっ。プロレタリア文学青年見つけた!」と思った。ところがずいぶん後になって夫が読んでいたのはその一冊だけで、しかもちゃんと読んでいたわけでもないことが判明した。完全に騙された。いや、騙したのはわたしのほうか。今では夫が家事をして「作家志望の大学生の妻」を支えている。人生とはわからんもんだな。

そんな風に面白い紀行文として『津軽』を読んでいたら、かつての子守・たけを探して再会するあたりから泣けて泣けてしかたがなくなってくる。そして、最後の一文に完全にやられる。それはここには書かないので、いつか読んでみてほしい。何かに絶望したことがあるひとにはとくに。

おわりとはじまり

わたしは同じ年に奇しくも太宰治が亡くなった場所に行き、そして生まれた土地に戻って来た。偶然といえば偶然にすぎないのだけど、そこに意味を求めてみたくなる。

死のうと思っていた。ことしの正月、よそから着物を一反もらった。お年玉としてである。着物の布地は麻であった。鼠色のこまかい縞目が織りこめられていた。これは夏に着る着物であろう。夏まで生きていようと思った。

太宰の文章には、「生きたい、生きたい」と書いてある。だから人を惹きつける。文学は生きるためにある。

わたしたちは生きたいと思って読み、生きていてほしいと思って文章を書く。服をつくるのもそうだ。みんな言っていないだけでいろいろあるのだと思うけど、わたしにも「生きていてほしかった」ひとの存在がある。それが届かなかった経験がある。だから、届け、届けと思ってつくるしかない。

「生きてゐさへすればいいのよ」(『ヴィヨンの妻』)

ほんとうに、まったくそうだよ。

▼関連note

ドレスの仕立て屋タケチヒロミです。 日本各地の布をめぐる「いとへんの旅」を、大学院の研究としてすることになりました! 研究にはお金がかかります💦いただいたサポートはありがたく、研究の旅の費用に使わせていただきます!