プロローグ/円城塔

2018年を『エピローグ』で終えたからには、2019年は『プロローグ』ではじめるべきだろう。

円城塔の私小説『プロローグ』。

それは「わたし」についての小説としての私小説。けれど、通常の私小説における私と、この『プロローグ』と名付けられた私小説の「わたし」はどうも違う。私小説においてその小説を書く/語るものが、私/わたしだとしたら、『プロローグ』においても、そのルールは遵守されている。

けれど、小説を語る者が書く者と奇妙なぐらい、イコールであったら、それは常軌を逸しはじめる。たとえば、語る小説自体が同時に自身を書く者とあろうとするときだ。

『エピローグ』の紹介記事でそれとなく示したとおり、あの小説は、何かにつくられた世界で、何かにつくられた物語に巻き込まれていく、何かにつくられた複数のエージェントを介して生きている人間について書かれていた。何かにつくられた世界を何かが記述し物語る小説。あれがエピローグだとしたら、これがプロローグなのだろう。

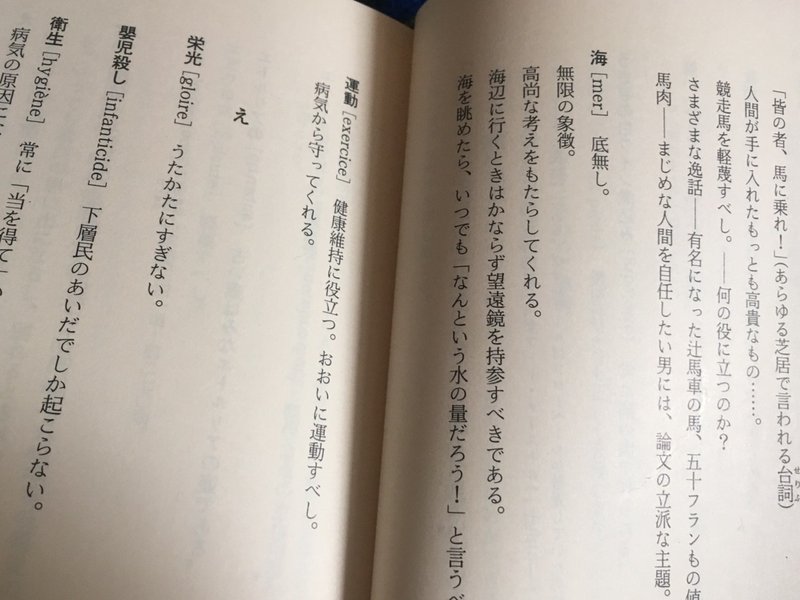

1880年に亡くなったフランスの作家、ギュスターヴ・フローベルの遺稿に『紋切型辞典』がある。同じく遺稿である小説『プヴァールとペキュシェ』を第1部とする作品の、第2部として組み込まれる作品となる予定だったものだ。

2人の主人公プヴァールとペキュシェによって書かれ編まれたものとして小説に登場する予定だった、その1000ほどの単語を集めてアルファベット順に並べた辞書的な作品は、「歌姫[diva] 女性歌手はみんな歌姫と呼ぶべきである。」、「幻想[illusions] たくさん抱いているふりをすること。そして幻滅したと言って嘆くこと。」、「簡潔[laconime] もはや現代では見られない文体。※ laconimeは語源的には「スパルタ人のような話し方」を意味し、スパルタ人は口数が少ないことで有名だった。」、「革[cuir] 革はすべてロシア産である。」など、当時の誤解や迷信、陳腐な表現、ジョークなどをまとめたものだ。何より自身を含む「辞典[dictionnaire] 」を「嘲笑すべし--無知な人間のために作られたもの。」としている。

フローベルはこの『紋切型辞典』の意図について、生前の1852年の恋人に送った手紙の中で「だれでも一度これを読んだなら、そこに書いてある通りをうっかり口にするのではないかと心配で、ひと言もしゃべれなくなる、というふうであってほしい」と書いている。

19世紀の芸術の技術主義について論じた『文学とテクノロジー』において、ワイリー・サイファーは「フローベルは自らの小説に「科学の正確さ」を与えたいと望」んだとしているが、それは単にフローベルに限ったことではなく、「ほとんど技術主義的といっていい繊細さで、ポーは「目的はその達成のために最も適した手段によって達成されねばならない」という原理にのっとって、作業」したし、「小説は作家が実験的方法を用いれば、必然的に書き上げられるというゾラの考え方は、まさに文学は作者がその言語媒体の法則(この媒体の純粋性、その屈折の法則ないし秘訣)に従えば、ほとんどおのずからに成るというペイターの考えに大変近いもの」だったという。

少々乱暴ながら簡潔に(それはフローベルの時代には見られなかった表現だが)言えば、「小説を書く」ということを方法化により、誰もが可能にすることを夢見たのが19世紀という時代だったのだろう。フローベルの『紋切型辞典』もその小説制作方法化の一部であったはずである。

19世紀がすすむにつれて、事情はやや異なってくる。なぜなら、それは科学と芸術いずれの世界にあっても、絶対的なものと、一定の法則の上に基礎づけられた理論を帯びたすべての方法に没頭した時代だったからである。19世紀方法論に内在した限定された自発性は、かなり単純なものの見方の決定であって、この単純なものの見方というのは、一般に、それ自体理論的な機械的説明を伴った当時の素朴な科学によって助長されたものであった。19世紀的世界観によって、方法は計画的たることを得、その限りで技術主義的たることも得たのである。

機械的に、小説を生成すること。そして、その機械的方法。19世紀に夢見られたそれを現実化しようというのが、『プロローグ』における「わたし」だ。

フローベルが数年かけて書き、完成させられなかった『紋切型辞典』のようなものは、もはやネット上にそれ以上の膨大な量の語彙を蓄積した形で存在する。しかも、検索機能までついている。それらを素材にある程度の文章生成を自動化することが可能なことは、チャットボットやスマートスピーカーなどの存在を思い出せば想像がつく。

そんな時代に、19世紀のフローベルら文学者の意志を受け継いだかのように立ち現れる「わたし」についての小説。それが『プロローグ』だと言えるだろう。

「名前はまだない」とまるで、かの猫のことのようなことをはじめにいう「わたし」は、続けて「自分を記述している言語もまだわからない」と告白する。さらには「これが文章なのかさえ、本当のところわからないのだ」と告白を重ねる。つまり、わたし=自分=これであり、それは、名前がなく、何かの言語で記述されているものであり、それゆえ文章なのだろうが確信はもてない何かであることが、冒頭から宣言される私小説。

ようは、小説そのものがわたしであり、それを記述するものもわたしだ。こう書くと、伝統的にある作家である私が、その私について書いた小説である私小説とあまり違いはないように感じられるかもしれない。まあ、そうだとも言える。

しかし、あらためて考えると、作家が自身のことを主観的に書く従来の私小説と、フローベルらの客観的な方法論による小説は正反対のことを目指していたように思う。けれど、たとえ、その対象が「わたし」自身であったとしても、そこには客観あるいは方法、はたまた媒体や操作といったものが入り込み、主観と客観という区別を曖昧にするような創作(あるいは制作)的な要素が入り込むことは免れえないのではないかと思う。

ましてや『プロローグ』のような小説を書く「わたし」そのものを主人公とする場合、小説を書くという創作自体をどう記述するかという問題が生じる。そこに小説を人の手を借りずに生成する方法とは?という問いが重なると、それは創作というものを私小説的に主観的な書くという、複雑な話になる。

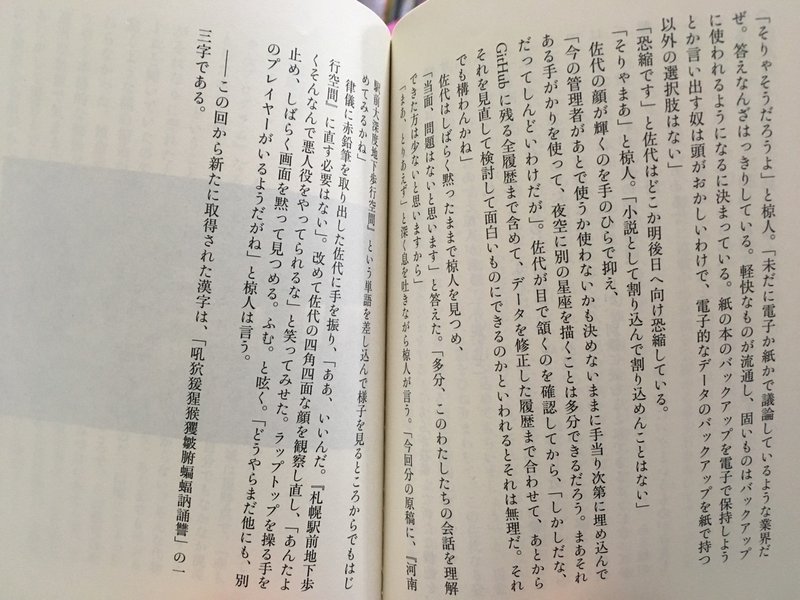

実際、「わたし」はのっけから、みずからを含む登場人物の命名をどうするかという問題に当たって、困惑する。何のデータを元に、どのような文字を用いて、名前を生成するか。それは個人の問題であると同時に、血縁関係に関わる問題だから、ややこしい。また、文字だけで示される「名前」なるものと、性別をどう割り当てるかという問題も発生する。

「わたし」はデータとして「常用漢字2136字、人名用漢字631字、常用漢字の異体字212字、人名用漢字の異体字18字」という「現在の日本で名前に使うことが可能な漢字、計2997字」を入手する。さらに苗字は9世紀の氏族名鑑『新撰姓氏録』からとり、名前は常用漢字と人名用漢字の組み合わせにするというルールを決める。

そして、このルールにしたがい、最初に著書の名前として「雀部曾次」と「榎室春乃」という名付けを行う。なぜ、著書の名前が2つあるのかは、ここでは触れない。しかし、さっそく第1章で登場する、2人の著書の名のうちの1人の名前「榎室春乃」に、すでに『エピローグ』を読んだ人なら、少なからず衝撃を受ける。彼女がそこにそうして生まれることに……。

自動小説生成。それは人工知能による文章の生成が現実化していく現在においてもむずかしさがあるのかもしれない。

君はやはり良い人だ、と椋人は言う。このまま編集者としてやっていけるのかどうかが心配になるくらいに。いいかね、ここで君が相手をしているのは単に入力に応じて生産物を吐き出す機械にすぎないわけだ。(中略)そんな能無しの御機嫌を伺ってどうする。相手は人間じゃあないのだ。だからどんな言葉をかければより素晴らしい『傑作』ができあがるのかは全く明らかじゃない。

これは小説家である椋人が、担当の新人編集者である羽束に、自動小説生成機があると仮定した際、傑作を書いてもらいたい場合、命令形で指示するのと、丁寧にお願いするのとではどちらが傑作を書いてもらえるかを問い、羽束が後者を選んだあとの展開である。

椋人は、「相手は人間じゃあない」んだから、どんな言葉を入手すれば傑作を出力するかわからないと言うが、実は、相手が人間であっても同じだろう。それを言ったら書いてもらえないだろうというのは予測はつくが、これを言えば傑作になるなんて、入力はどれほどやり手の編集者でも結構むずかしいのではないか。

椋人は続けて問う。

その機械に「あ」と一言書かせる命令は一体どんなものなんだ。「あ」かね。それとも「い」かね。君が「う」と命じたら、作家機械が「あ」と書いたりするわけだ。すると君はひらがな10文字でできた文章を依頼するために、ひらがな10文字を指定することになったりする。でもそれじゃあ、求めるものをあらかじめ妙な形に変形してから入力しているのと同じじゃないかね。それならばいっそ最初から自分で書いてしまったほうが早いのでは、ということになる。

機械が勝手な創作を行うことは可能かもしれない。けれど、その機械による創作を、何かしら人間の求めるものにあったものにしようすると話は別なのだろう。どのような入手をすれば、創作機械が好みのアウトプットをしてくれるか、指示者である人間にはわからないであろうからだ。編集者と作者が異なれば、そこにはディレクションの問題が発生する。それは作者が機械となっても変わらないだろう。

そのとき、読者が自分が読みたい物語を機械に書かせるのは可能だろうか? どんな入力により、好みにあったアウトプットが引きだせるだろう。

椋人の言うとおり、「求めるものをあらかじめ妙な形に変形してから入力」するようなことをしなくてはいけないのだろうか。そして、椋人が続けて言うように「いっそ最初から自分で書いてしまったほうが早いのでは」ないだろうか?

そうして椋人は、参加する。小説を書く作業に。自分で。

GitHubに公開された小説データにアクセスし、「河南駅前大深度地下歩行空間」という語を紛れこませる。「札幌駅前地下歩行空間」という語の代わりに。それだけで、どのくらい、物語は変化するか。その結果はまあ読んでみてほしい。

小説の物語は、文章が書ければ成り立つものでもないのかもしれない。だから、ある程度のところまでは作家機械というのも成り立つだろう。

だが、いくつか問題がある。それをこの小説では「わたし」やその他の登場人物が明らかにしてくれる。

まず、読むことと書くことという問題がある。書くためには読めなくてはいけない。けれど、分かち書きのない日本語はその点でも厄介だ。表記も漢字で書いたり、わざとひらがなに開いたり。

また、双方にかかるメディア(媒体)の問題があり、紙とデジタルのデータが別だったりして最終稿がどれかわからなかったり、バージョン管理がなされていなかったりもする。

あるいは、登場する人物や空間的・時間的環境をどう記述し、どう整合性を維持するかという問題がある。過去に登場人物Aが行った行為は、未来にちゃんと引き継がれ、誰がその影響を受け、受けないのか。この時点で書くことは、そこに登場する架空の人物たちの人生や、その人びとが生きる世界そのものが、ほとんど現実の世界と区別つかなくなるのではないか。

その時、登場人物や彼らが生きる環境を書きだし、ある程度コントロールしているのは誰か?

OTC=オーバー・チューリング・クリーチャ?

このプロローグは、あのエピローグのはじまりなのだろうか?

2作続けて(できれば『エピローグ』→『プロローグ』の順で)読むことをおすすめしたい。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。