#左派加速主義

反需要引き締め派宣言

一昨日の続き。低賃金カルテルとか需要引き締めの話だ。

介護を始めとする誰かがやらなくてはいけないが、誰でもできそうに見える仕事は低賃金である。そして、その仕事に大規模に国民を動員するには、低賃金でなくてはならないと書いた。賃金を低くして総需要を低く抑え込む必要があるのだ。総需要が旺盛になって経済が栄えると、エンタメとかイベントとかYoutuberとか楽しい仕事の労働需要が増えてしまうからだ。

低賃金カルテルと一般意志らしきもの

先日すこしばかりEvilなTweetをしたくなる記事を目撃したが自重したのである。

佐々木希をゲットできる男は元々がモテるのだし、佐々木希が妻というプレミアムがついてしまったら浮気しないでいるのは難しいなどということが言いたいのではない。また佐々木希でも飽きてしまうのか、と言いたいのでも勿論ない。

というわけで先日のこのエントリの続きです。

豊洲市場という物流の現場でのハードワークが禊とみな

『闇の自己啓発』読んだぜ

衝動買いした『闇の自己啓発』さくっと読了。

本書は木澤佐登志氏が中心となって、江永泉氏のnoteで展開された読書会を、大量の注釈を付してまとめたものである。話題があっちにいったりこっちにったりする座談会では注釈は極めて重要である。

タイトルはもちろんニック・ランドの暗黒啓蒙からとったものである。というわけでトップバッターはニック・ランドの日本への紹介者である木澤佐登志氏の『ダークウェブ・アンダ

書評『父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話』

書評です。ヤニス・バルファキスのこの本はずいぶん前から話題になっていたのになかなか邦訳がでなくて英語版(原書はギリシャ語)読むかどうしよう悩んでいたら3月に邦訳でてたらしいのでお買い上げ。

著者のバルファキスは、2015年ギリシャ危機のさいにギリシャ財務相をつとめた経済学者である。彼が10代の娘に経済について易しく語るという体裁になっており、たいへんわかりやすい。まず第1章はジャレッド・ダイアモ

井上智洋『純粋機械化経済』読書ノート

井上智洋氏は経済学者であるが、エンジニアの経験もありITについても積極的に言及することで有名である。本書でもそこが遺憾なく発揮されており、AIやIOTが社会のどのような変化をもたらすかについて広い視野で概説している。

第1章は現在進行中の第3次産業革命とまもなくやってくる第4次産業革命についての解説である。そして第4次産業革命は一部の人間の頭脳が生産性を規定するような頭脳資本主義をもたらし、やが

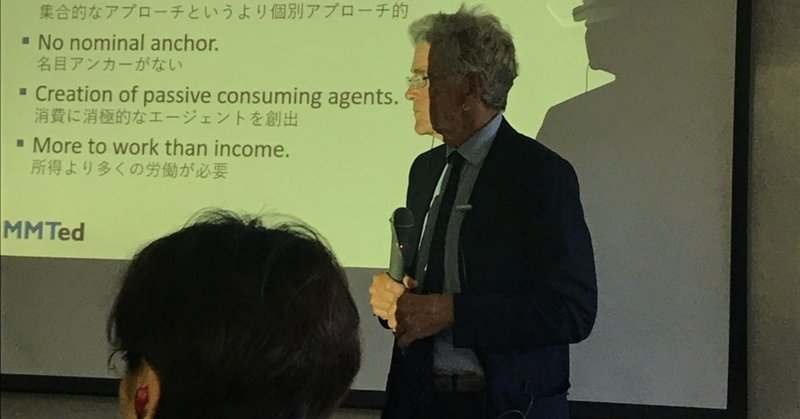

ビル・ミッチェルがやって来た 番外編

先週の、MMT提唱者ビル・ミッチェル先生の京都での二度にわたる講演について2つの記事をアップした。

これらを読んでもらえばどんな感じだったかは伝わると思う。しかし基本的にポジティブなことしか書いていない。また、参加者とのクロストークから生まれた発想などについてはあまり書かなかった。というわけで以下の有料エリアには、怒られそうなことや、まだ煮詰まっていないアイデアについて書いてみたい。また子宮頸が

ビル・ミッチェルがやって来た その2

昨日11月4日、京都市国際交流会館にて薔薇マークキャンペーン主催でビル・ミッチェル教授のセミナーが行われ、またしても聴講してきた。

今日は松尾匡教授と朴勝俊教授よりいくつか質問が事前に提出され、ミッチェル教授がMMTのアウトラインを話しつつ、質問に答えていくというスタイルであった。ただし通訳を介してすべての質問に詳細に答えるのは不可能なので、仔細は順次ブログにアップしていくとのことでした。誰かが

ビル・ミッチェルがやって来た

11月2日土曜日、MMT提唱者の1人であるビル・ミッチェルさんが京都大学にて講演されたので行ってきた。本やブログで知ってる人が目の前で喋ってるというのは不思議な感覚だった。

オーストラリア訛りが凄くて聞き取るのに苦労したけど、通訳の方々の活躍により楽しく聴くことができた。

印象に残っているのは、税の役割は民間から実物支出の余地を奪うことだと強調されていたことだ。税は貨幣的な意味では財源ではない

デヴィッド・ハーヴェイ『新自由主義その歴史的展開と現在』

デヴィッド・ハーヴェイ『新自由主義その歴史的展開と現在』は1947年のモンペルラン協会創立以来の新自由主義の浸透について語るものである。リーマンショック以前に書かれたものであるが、新自由主義を批判的に語るときにしばしば引用されるので一読推奨である。

途上国においては軍事力であったり経済的な暴力で新自由主義を受け入れさせたのだが、そもそも英米で浸透していた理由のひとつは、リベラリズムとかアイデンテ

れいわ新選組は保守っぽい?

予想されていたことではあるが、れいわ新選組に保守層の票がかなり流入していたらしい。古谷経衡氏は下の記事でこの政党が保守層と親和性が高い要素をいくつかあげているが、本来は彼らのような経済左派は政治右派と相性が良いのだ。いつもは自民党に投票するが今回ばかりはれいわにという人はかなりいたと思われるが、代表の山本太郎の放射脳がらみ、あるいは先帝にたいする不敬などに目をつむることができるなら、今後も表を入れ

もっとみる