【見える化編10:経営の見える化】

本マガジンのテーマは「見える化」です。私も12年ほど、工場管理行っていますが、何度も何度も聞くキーワードが見える化です。ただ、これは工場の管理だけでなくすべての仕事、ビジネスにとって重要な考え方であり、活動であると思います。経験がある方が多いと思いますが、問題や状況が正しく見えるということができれば解決策や必要なアクションは自然と出てくるものです。そんな見える化について、体系的にかつ実例も入れて解説している名著「見える化-強い企業をつくる「見える」仕組み 遠藤功氏著」について解説していきます。2005年が初版で、15年前の本ですが、間違いなく今でも通用する内容です。

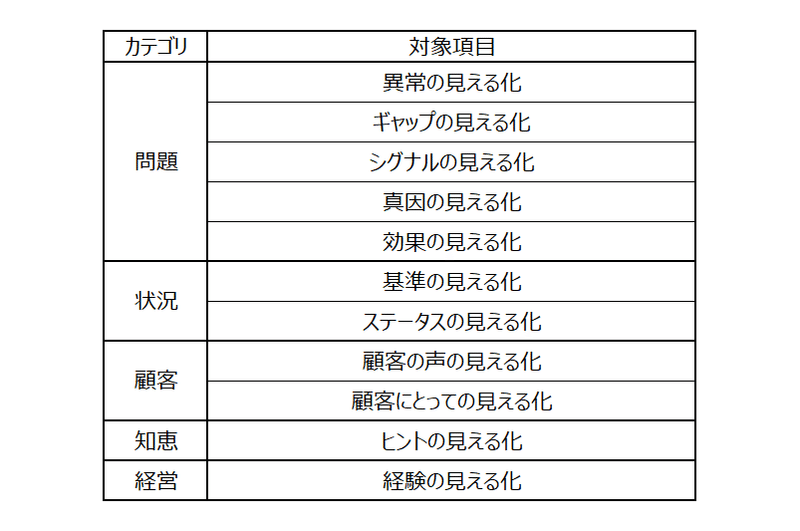

製造部の上司の正輝と部下の流星が登場します。流星は前回自工程完結を学んで実践していく中で、見える化がすべての改善活動につながってくることに気づき始めます。そして、再度正輝と会話している中で、見える化とはなんなのか、どう使っていくべきなのかということについて、本を使って学んでいきます。前回、見える化の体系について指導を受けています。これまで「問題の見える化」、「状況の見える化」、「顧客の見える化」、「知恵の見える化」を学び、最後に「経営の見える化」について学びます。

・・・・・・・・

👱;おはようございます。

👨;おはよう。いよいよ見える化の体系の最後の見える化の「経営の見える化」について解説していくぞ。

👱;下記の体系ですね。

◆;二つの「見える化」

👨;「経営の見える化」は二つの側面で考える必要があるんだ。一つは、企業活動の基盤である「自社のオペレーションの実態を見える」ようにすることだ。

👱;はい。それはイメージができます。現場に細かく入って管理するということではないですよね。当然現場が主体的に管理はするけども、完全に丸投げというわけいにはいかないですからね。

👨;ああ、オペレーションの実態であったり、現状の傾向をモニタリングし、経営の根幹に関わるような問題が発生している兆候がないかを常に見ていかなければならない。

👱;現場とのバランスですよね。経営(マネジメント側)が適切にチェックを入れるからこそ、現場の緊張感は保たれると思います。実際に感じますもん。丸投げは、現場の品質を劣化させてしまいます。かといって、細かすぎてもだめなんですけどね。

👨;そう。細かいアクションは現場に任せも、異常かどうか、「アラーム」が作動するような仕組みを埋め込む必要があるんだ。

👱;はい。アラーム作用までもっと重要ということですね。

👨;二つ目の「経営の見える化」は、「社外に対して企業活動の実態を見える」ようにすることなんだ。年々、株主重視の傾向が高まり、IRの強化といった企業の情報公開が進み出したが、こうした活動はまさに企業の実態を外に対して「見える」ようにする取り組みだ。

👱;上場企業において、株主への見える化は重要ですね。

👨;だが、「見える化」の対象は株主だけに限らない。従業員、取引先、地域社会、つまりステークホールダーに対して、企業の活動をさまざまな角度から「見える化」するより一層の工夫が必要なんだ。

👱;でも、社外に対して「見える化」するといっても、ただ大量の情報を公開すればいいというわけではないですよね。

👨;ああ、今はたんに企業情報を「見える化」するだけでなく、それぞれの企業の顔が見えるような「見える化」の取り組みが、いま求められているんだ。

👱;なるほど。

👨:ただ、本には「オペレーションの実態の見える化」についてのみ事例が載っているのそのうちの一つを紹介する。

◆コックピット経営

👨:現場から最も遠い本社や経営陣にとってこそ、「オペレーションの実態の見える化」の考え方は必要だ。しかし、現場の状況をつかもうとすれば、それなりの情報やデータが必要であり、そうしたものを現場から吸い上げようとすれば、現場に余計な負担を強いることになる。

👱;はい。質問ばかりの教えてちゃんになると現場の仕事を増やすだけになってしまいます。ただの管理強化というか、現場が生産的でなくなってしまいます。

👨;ああ。現場の自律性・自主性を尊重したうえで、本社が効率的・効果的にオペレーションの状態を監視できる仕組みを埋め込まなければならない。

👱:重要なのは、現場の情報をひとつずつ詳細に把握することではなく、何か異常があればすぐ「アラーム」が点灯する仕組みを構築することなんですよね。

👨;そう。そんな仕組みにもとづく経営を「コックピット経営」と呼ぶんだ。

👱;コックピットって、飛行機の操縦室のことですか?

👨:ああ、安全飛行を確保するためには、機体の状況や主要な部品の状態を計器で常に確認しながら、操縦を行う必要がある。企業経営もそれと同じで、状態正しく知らせる「計器」が備わっていなければ、マネジメントを行うことはできないと思っていい。コックピット経営を実践している菱食の事例を紹介しよう。

◆菱食の「数値」にもとづく経営

👨:加工食品卸の最大手で、最高益を八期連続で更新していた菱食は、各部門の活動を「数値」で把握し、部門別目標と現状を「見える化」することを徹底させていたんだ。これまでも業務改革は進めてきたそうなのだが、進み具合いは各部門によってまちまちで、全社的な観点からより一層の業務改革を進める必要があったんだ。

👱:まちまちというのはよくありますよね。

👨;そのため、部門ごとに「ものさし」を明確にし、進捗状況を「見える」ようにする仕組みが構築された。本社の業務改革推進室が旗振り役となり、各部署と協議のうえ、部署の仕事の中身を細かく項目ごとに分解し、それぞれの改善目標値を設定したという。

👱;なるほど、それで一斉に評価がしたということなのですね。

👨;そう。その達成状況は点数化され、五点満点の四点台を目標にするといった形で、現状を数値で把握する管理を行っていた。在庫回転率や欠品率、商品の取り扱い率など、測定する指標は部門ごとに独自に設定していたんだ。

👱:それを全社で見えるようにしたということでしょうか?

👨:こうした「通信簿」は全社共通の基幹業務システムで共有され、自部門だけでなく、他部門の数値も「見える化」されていた。これによって、自部門の活動の相対的な進捗状況が把握でき、部門間の競争意識の向上にもつながっていたんだ。

👱;現場にプレッシャーはかかりますが、きちんと経営側で現場のアラームを気づける状態になるわけですね。

👨;菱食では、この取り組みを「計器飛行」と呼んでいたそうだ。従来のように「感覚」だけで行う「有視界飛行」では限界であり、ジャンボ機を操縦するには「計器」を見て飛行しなければならないといった考え方を浸透させているのだ。

👱;感覚ではなく、計器なのですね。客観的に測定しているという感覚なのですね。

👨:でも、数字だけではだめだということで、当時の社長はこう語っている。

「なぜ数字で議論するのかといったことを皆がわかっていなければならない。手法として数字で管理するが、数字まずありきではない。はじめに数字があって、それを押し付けられたのでは仕事は面白くない」

とね。

👱;なるほどです。数字って、多くの場合「ひとり歩き」をしてしまい、誤った使い方や判断をされるリスクがありますよね。

👨:だからこそ、数字を共通言語として活用するためには、そんな数値管理の意味と恐さを全員が認識することが大切で、菱食では、「計器飛行」の導入によって、各部門が自分たちの活動の成果を自主的に確認し、よりよくするために活用しているんだ。まさにどう使うかの哲学が重要になってくるんだ。経営陣にも浸透している考え方だという。

👱;経営陣も見ている。その哲学をベースにアラームが誰でも気づくようになっているのですね。会社の規模に寄りますが、トップの人が異常をリアルタイムで感知できるということですね。まさに経営の見える化のポイントとなりますね。

👨:その通りだ。今日は短いが、ここで終わりだ。ここでまでで体系表で書かれたすべての見える化についての解説が終了だ。次回、これまでの振り返として良い見える化の効果と、よい見える化にするためのポイントについて解説する。

👱;いよいよ総括に入っていくのですね。よろしくお願いいたします。

・・・・・・・・

今回は、簡単ですが経営の見える化について事例紹介しました。アラームに気づくという点がポイントですよね。正常な状態なのに細かなことまで、チェックしていたら確実に非生産的になりますね。アラームに気づき状態を把握し対応をしていくバランスが重要だと思います。

さて、次回はまとめとして、見える化の効果と効果的にするためのポイントについて解説します。ぜひ、スキ・フォローよろしくお願いいたします。

*下記の固定記事に、このnoteのコンセプト、これまでのマガジンについて解説しています。

#製造

#理論と実践

#ものづくり

#成長

#5S

#トヨタ生産方式

#ジャストインタイム

#自働化

#リーンプロダクション

#ザゴール

#制約理論

#ドラッガー

#ビジョナリーカンパニー

#アドラー

#コーチング

#情報リテラシー

#要件定義

#会計

#損益計算書

#決算書

#損益分岐点

#原価低減

#平準化

#両利きの経営

#両利きの組織

#心理的安全性

#グーグル

#推薦図書

#システム

#発注側

#会社改造

#事業再生

#見える化

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?