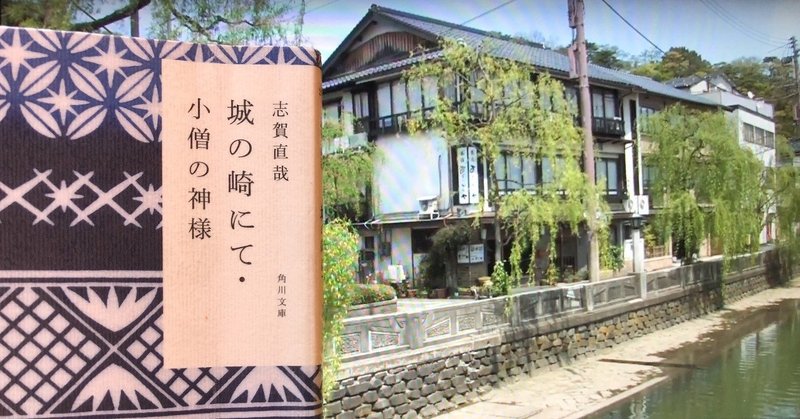

vol.69 志賀直哉「城の崎にて」を読んで

偶然にも命拾いした自分と、偶然にも石が当たって死んでしまったイモリがいた。死んで雨に流された蜂や、魚串が貫通しながらも、必死で生き延びようとするねずみもいた。「死ぬことってどういうことだろう?」と考えさせられる小説だった。

「山の手線の電車に跳ね飛ばされてけがをした」志賀直哉が、小さな生き物の死に触れ、一歩間違えば、自分もあのように死んでいたという体験をもとに、生と死について感じるままを淡々と語っている。

志賀直哉は、養生から3年経って、あの小さな生き物の死を振り返って、「自分は偶然に死ななかった。イモリは偶然に死んだ。生きていることと死んでしまったことと、それほど差はない」という思いに至った。すべては偶然の上に成り立っている。生も死も、自分の意思では選べない。怪我が治っても生きている喜びは湧き上がってこない。ただただ淋しい。この小説から志賀直哉大先生のそういう感情が伝わった。それは自然な感情のようにも思う。

しかし、僕はこの小説を読んで、「死ぬことってどういうことだろう?」と考えた時、違う感情をぶつけたくなる。

一歩間違えば死んでいた経験を持つ大先生の「死」に対する感情と、最愛の人を突然失って悲しみから抜け出せない僕の感情では、全く違うベクトルだけど、この小説を読んで、僕の感情が「死」というワードに妙に絡まってしまった。

僕の心には娘の死と難病の妻の存在が際立っている。娘の死を偶然で片付けたくない思いが強くにじみ出てしまう。大先生のように冷静でいられない。動き回る蜂の横でずっと静かなままになった蜂を見つめても、悲しさばかりが募り、親しみなんか感じる余裕がない。魚串が突き通ったねずみが逃げ惑う様子は見るに耐えない。そもそも小さな生き物の死と人の死を並列に考えられない。生死について割り切った言葉も見つからない。

大先生は、「一歩間違えば自分も・・だけど偶然に助かった」経験をしている。そして、助からなかった死に、「親しみ」を感じている。そこがこの小説のポイントだと思う。

その「親しみ」は、どこから来ているのだろうか。どこか自分ごとじゃない、哀れみの気持ちから出たものではないか。「親しみ」の奥には、「死んだ者には申し訳ないが、自分は助かってよかった」という気持ちを隠していないか。助かったことに「喜びの感じは湧き上がってこなかった」と書いているが、どこか整理されすぎた気持ちではないか。そもそも出会った小動物、全て実際に見たものと言っているが(志賀直哉 創作余談 解説p19より)、これこそ怪しい。

僕が素直じゃないことはわかっている。最後の一文「それから、もう3年以上になる。自分は脊椎カリエスになるだけは助かった」が、本心なのだろう。

僕には前回の漱石、「硝子戸の中」で過去を振り返りながら、じっくり死について向き合っている感情の方が合う。

なんだか、へんな感想文になってしまった。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?