〈リベラル〉にしか持ち得ないもの。

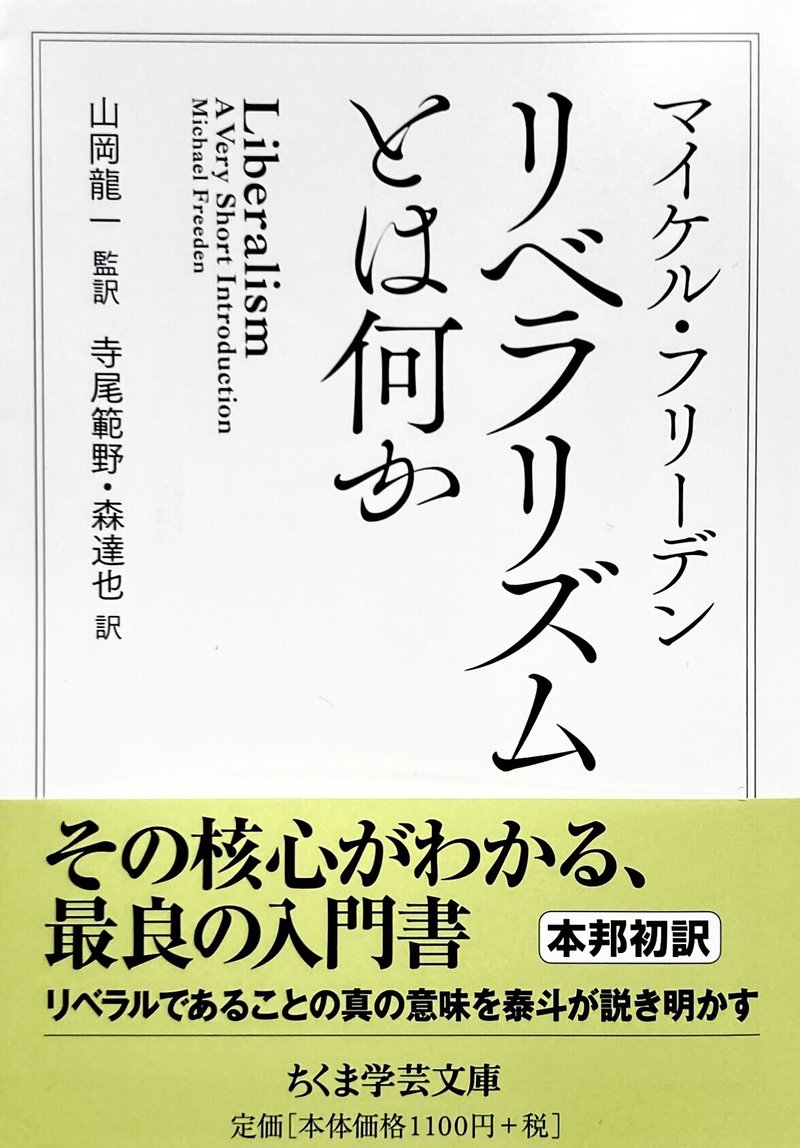

書評:マイケル・フリーデン『リベラリズムとは何か』(ちくま学芸文庫)

「リベラリズムとは何か」と最初に問うた時、「リベラリズム」というものに、なにやら「定義」めいたものを、人は求めがちであり、かく言う私もそうした一人だった。

その後「リベラリズム」に関するの著作を何冊か読んで、「リベラリズム」とは、もとより歴史的に形成された概念なのだから、一貫する本質的要素を含み持ちながらも、時代とその状況に応じて、変化発展してきたもの、だということがわかった。

つまり、昔のリベラリズムと今のリベラリズムは、全く同じものというわけではないし、フランスのリベラリズムとアメリカのリベラリズム、あるいは日本のリベラリズムも、共通する部分を持ちながらも、明らかに違った部分もある。そしてこれは、私やあなた、つまり「リベラルを自認する個人」間においても、「リベラリズム」についての理解は微妙に(時には大きく)違っているし、また違っているのが当然なのだ。

そうした、ある意味では「とらえどころのない概念」である「リベラリズム」について、歴史的な形成過程を追ったり、中心的な要素を抽出して、それらの含有比率の変化を見たり、といった具合に、「リベラリズム」を「形態学的アプローチに基づくイデオロギー研究」という側面から捉えたのが、本書である。

したがって、本書著者は「リベラリズム」を、「一つの固定的な概念」であったり、自明に「正しいもの」として、描いているのではない。「リベラリズム」に対する個人的なシンパシーは隠さないにしても、あくまでも「リベラリズム」を研究対象として、客観的に分析し、評価しようとしたものが、本書なのだ。

そのため、本書前半の語り口は少々硬くはあるが、すこし我慢して読んでいけば、「リベラリズム」に対して、感情的共感や支持ではなく、満足のいく「知的理解」が得られ、その結果として「リベラリズム」というものの素晴らしさに惚れ直すことにもなるだろう。

さて、本書で、著者は「リベラリズム」の本質的な要素をいくつか挙げているが、私がそこで特に注目したのは「合理性」ということである。

「リベラリズム」には、強弱はあっても「合理性」という要素が不可欠であり、それが失われれば、それはもはや「リベラリズム」とは呼べない「似て非なるもの」になってしまう、というわけだ。

しかし、特に日本人の場合は、この「合理性=論理性」が弱いのではないかと思う。つまり、「情としてのリベラリズム」という側面が強いのではないか。

これも、私自身、思い当たるところがある。例えば、私は、ある「リベラリズム」本のレビューにおいて、「リベラリズムの真髄とは、弱者への共感だ」と書いたことがある。もちろんこれはこれで間違ってはいないと思うのだが、本書を読んだ後では、やはり私の個性を色濃く反映して「リベラリズム」論であるし、またいかにも日本人らしい「情のリベラリズム」だとも気づいた。

なぜ私は、本書で指摘された「リベラリズム」の中心的要素のひとつである「合理性」に、特に注目したのかといえば、それは本書が「リベラリズムの弱点や問題点」をきちんと摘出して「自己批判」を行なっている、という点で、他の「保守主義」「アナキズム」「コミュニタリアニズム」などの立場に立ったそれとは、一線を画している、と気づいたからだ。

「リベラリズム」は、「理想主義的」でありながら、しかし「合理性」も持っているから、「自分たちの立場」が「完全無欠」だなどとは考えないという、その「客観性と謙虚さ」において、「他のイデオロギーとは、一味違う」のではないか、と考えたのだ。

つまり、他のイデオロギーは、「自分たちの立場や考え方の素晴らしさ」をアピールし正当化する一方、対立するイデオロギーの弱点をあげつらうことに余念がない。

それに比べて「リベラリズム」には、本質的なところで「反省検討」という回路が仕込まれている。だからこそ、その形態は、時代や状況に合わせて、少しずつ変化適応をしていくのではないだろうか。もちろん、こうした「謙虚な適応能力」というのは、「無反省な一本調子」に比べると、やや「線が細く頼りない」という印象を与えるところがある。つまり、フリーデンも指摘しているとおり「わかりやすい魅力」に欠けるところがある。

けれども、「自分たちの立場や考え方は、完璧ではない」と反省しうる「合理性」を持っていてこそ、その思想は「リベラリズム」と呼べるのではないだろうか。「リベラリズムは、人間愛にあふれた、崇高で完全な思想だ」などという「自画自賛」や「自己正当化」といった「ナルシシズム」に嵌り込まない「自己批評性」があってこそ、「リベラリズム」なのではないだろうか。

つまり、真の「リベラル」とは「謙虚でありながら、信念を持って理想を目指す人」でなければならず「理想を振りかざす人」であってはならない。

だから私は、最後に本書の中から、あえて「リベラル」の弱点や問題点を指摘した部分を引用紹介し、その上で、新たに練り直した、私の「リベラリズム」観を記しておきたい。

『多くの観点から見ても、リベラリズムはエリートの教義であり、教養ある人びとに、あるいはおそらく西欧と北欧の諸価値の特定のセットのもとで教育された人びとのみに、対応する教義なのである。そしてこの特定の価値セットは、地球上に不均等なかたちでしか広まっていない。リベラリズムにはポピュリズム的な魅力が欠けており、単純なスローガンやサウンドバイトで言い表すことができない。リベラル達のあいだに、明白なパターナリズムの特徴が存在することは間違いない。すなわち、高潔さ、文明化という使命に対する自信、そしてシティズンシップに不可欠なものとして教育を過度に強調することが、彼(女)らのなかに見てとれる。ミルの『自由論』を読むと、彼が構想した自由で進歩的な個人のモデルとして、ミル自身が想定されていたと考えないほうが難しい。このモデルは、ミルがその政治的能力について重大な留保を加えていた、社会の大多数の人びとの経験からはかけ離れた存在であった。現在の政治哲学者が書いたものを読むと、人びとが自分の人生の選択を熟考し、継続的に評価するという面倒な要求が、その多くにおいて是認されていることがわかるが、こうした要求は学者の机上の空論でしかない。なかでもとりわけ、リベラリズムが社会の全成員の生の可能性(ライフチャンス)を最適化するための規制措置に依存するすればするほど、また均質的で統一された世界観をより強く受け入れるならばそれほどに、リベラリズムが〔人びとを〕指導する傾向がより顕著になる。この傾向は特に第四層のリベラリズムにおいて目立つのだが、このリベラリズムは、こうした指導傾向に相当する、権能の付与と誘導の実践を伴う福祉国家を生み出していたのである。』(P213~215)

しばしば私は、SF作家シオドア・スタージョンの有名な格言、俗に「スタージョンの法則」と呼ばれる次のような言葉を引用する。

『SFの90パーセントはクズである。一一ただし、あらゆるものの90パーセントはクズである。』

きれいごとではなく、私たちが時折「馬鹿ばっかり!」と吐き捨てたくなる現実があったとしてても、その現実を直視し受け入れた上で、そう吐き捨てた自身の弱さを「反省」し、また「理想」を目指して、一歩でも前に進もうとする、そんな「パッとしない愚直さ」こそが、「リベラル」にしか持ち得ない特性なのではないだろうか。

ともあれ、「そういふものに わたしはなりたい」のだ。

初出:2021年4月4日「Amazonレビュー」

(同年10月15日、管理者により削除)

再録:2021年4月16日「アレクセイの花園」

○ ○ ○

○ ○ ○