リヨ、 TYPE-MOON 『マンガで分かる! Fate/Grand Order』 : 〈女主人公〉殺し : 探偵マシュ・キリエライト 最後の事件

書評:リヨ(著)、TYPE-MOON(原著)『マンガで分かる! Fate/Grand Order』(1〜3)(KADOKAWA)

私は、ゲームを一切しないので、かの有名な『Fate』についても、「どうも、アダルトゲームから始まって大ヒットし、アニメになったりしながら、世界観をどんどん広げていった、メディアミックス作品らしい」という感じの、じつに曖昧な理解しか持っていない。

だから、そんな私は『Fate/stay night』と『Fate/Grand Order』(略称『FGO』)の違いもろくに理解していなかったのだが、どうしたわけか、本書の第1、2巻を、3年ほど前に、すでに楽しく読んでいた。

当時、提携商品でコンビニ展開もしていたはずで、かなり目立っていたのは間違いないが、少なくともゲームそのものをやる気のなかった私が、このマンガで、ゲームの内容を知りたいと思ったのではないことだけ確かである。

マンガ家リヨによる、この『マンガで分かる! FGO』シリーズの場合、そこに描かれた『FGO』のキャタクターは、まともにカッコいいとか可愛いとかエッチだとかいうのではなく、どう考えても原作をおちょくっているとしか思えない、二頭身キャラである。

しかも、本シリーズの主人公と呼んでいいだろう「女主人公(通称:ぐだ子)」は、完全に「目がイってる」のだが、むしろ私は、この「不穏さ」にこそ惹かれたのではないかと思う。

↓

今回の第3巻は、第2巻から3年という長きを経ての刊行であった。

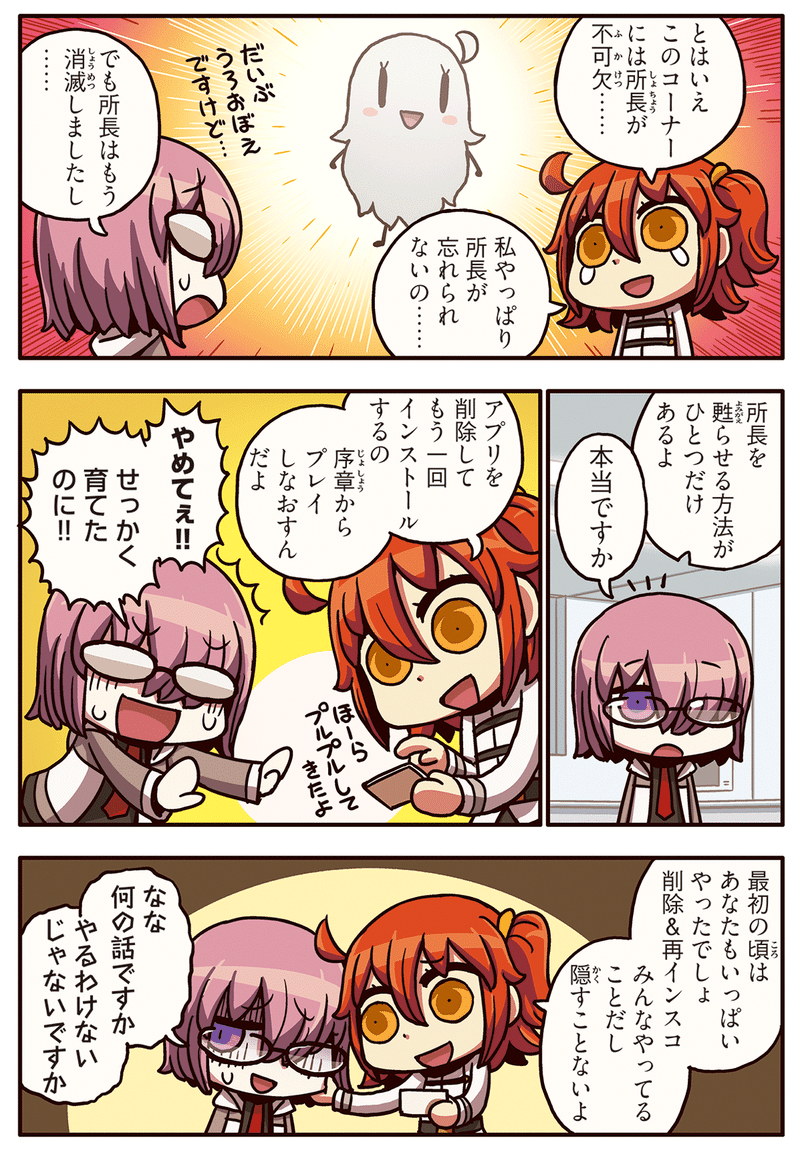

たぶん私は、3年前の第2巻の刊行時に、まとめて1、2巻を読んだはずだが、このシリーズを面白く感じたのは、ゲームの世界に対してメタレベルに立ち、その「商業主義的な仕組み」を楽屋オチ的な毒舌で、おちょくり倒している点であったと思う。実際、Amazonのカスタマーレビューでも、私と同様「ゲームはやらないが」と断って、本シリーズを褒めているレビュアーが散見された。

しかしながら、無論、本シリーズの中心的読者は、ゲーム『Fate/Grand Order』の愛好家たちであったはずだが、このマンガが、雑誌連載段階から彼らにウケたのも、どうやら「楽屋オチ的な毒舌で、おちょくり倒している点」にあったようだ。つまり、その楽しみ方は、多分に「自虐的あるある」みたいなものだったのではないだろうか。

このように、ゲーム『Fate/Grand Order』をやる者にもやらない者にも歓迎された『マンガで分かる! FGO』の魅力とは、ゲームの世界に限定されない「人間のどうしようもなさ」を、「ゲームの世界の裏側」を描くことで表現し得たからではないだろうか。そしてこれこそが、まさに「批評性」の魅力なのではないかと、私は思う。

ゲーム『Fate/Grand Order』愛好者の全員とは言わないまでも、そのうちの少なからぬ人たちには、「多様な美少女戦士たちと、彼女らにやたらと愛される平凡な少年」によって繰り広げられる「冒険とエッチの世界」に、自身を「主人公の少年」に投影することで現実逃避して楽しんでいる「現実の自分」、いいようにゲームに「金と時間」を巻き上げられている自分を、後ろめたくも恥ずかしくも思う部分が、確実にあったのだと思う。

そして、この『マンガで分かる! FGO』は、まさにそうした部分をズバリと突いて、遠慮なく笑いのめす作品だったからこそ、反発よりも、いっそカタルシス(浄化作用)さえあったのではないだろうか。

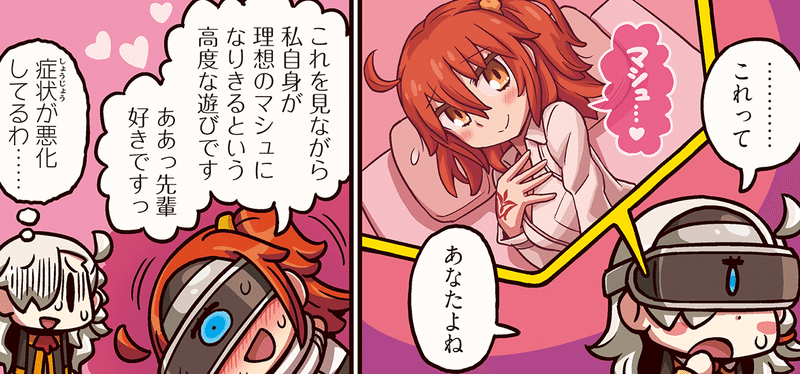

しかし、この第3巻では、そんな「やりたい放題・言いたい放題」の「女主人公」の活躍が、目に見えて減っているのが気になるところ。

これは、作者が圧力をかけられて、そうした「表現を自粛」せざるを得なくなったために、やりたい放題の「女主人公」の出番を減らした、一一というのではなく、むしろ、ゲーム自体の勢いが無くなってきたために、そうした「批評性」さえ求められなくなってきたことの、反語的表現なのかもしれない。すでに、批判されるだけの力を、ゲーム自体が失ってきたことの直観的表現である。

○ ○ ○

ところで、今回の第3巻で、私が特に注目したのは、巻末の書き下ろし作品で、「新本格ミステリ」のパロディ作品「マシュ・キリエライトの冒険」(「Fail1 女主人公殺人事件」「Fail2 マシュ最後の事件」)である。

この作品が、単に「本格ミステリ」のパロディではなく、強く「新本格ミステリ」を意識した作品であることは、「Fail2 マシュ最後の事件」冒頭の、マシュの回想シーンで、入院中のマシュが、女性「ドクター」から「新本格ミステリ」を奨められるシーンに明らかだからだ。

『ドクター「やあ マシュ 元気かい」

マシュ「ドクター」

ドクター「退屈してると思ってね 暇がつぶせそうな本を持ってきたんだ」

マシュ「本」

ドクター「やっぱりまず館シリーズだよね/新本格の入門といえばベタだけど やっぱこれは外せないよ/綾●先生から法●先生や我●子先生と読んでいくのが良いかもね/あ もちろん 創元もあるよ 有●川先生や北●先生の/メフィスト賞もひと通り持ってきたし/京●先生はまだ早いかな いちおう持ってきたけど」』

と、ここで回想シーンから現時点に戻って、マシュはドクターの「三大奇書というのがあって〜」という言葉を思い出しながら、

『あの日から私の素人探偵としてのキャリアが始まったのです……』

と語って、回想を終える。(P120)

この、自称「素人探偵」マシュが、今回捜査に乗り出したのは、マシュの敬愛する「先輩」である「女主人公」の「密室における頭部切断(首切り)事件」である。

この事件を、「殺害方法」の面から検討すると「FGOの世界には魔法が存在して、いわば何でもあり」だから、謎解きにならない。また、被害者の「女主人公」は『FGOファンとFGOアンチの両方に敵がいる人』(P117)だったので、「動機」の面から容疑者を絞ることもできない。

そこで、死体発見者のダ・ヴィンチは『なぜ密室状態で首を切る必要があったのか』(前同)に注目してはと、マシュに助言をする。

一一ここで、ミステリマニアなら、すぐに思い出すのが、笠井潔の『バイバイ、エンジェル』で、「新本格」読みの作者なら、この描写は間違いなく同作を踏まえたもの、というのは論を待たないところである。

そして、結局、この殺人事件の犯人は誰だったのかというと、それはもちろん「Fail2 マシュ最後の事件」というタイトルが示しているとおり、探偵役のマシュが犯人であった、ということになる。一一これは、エラリー・クイーンの某作を踏まえているのだ。

で、こうしたことからわかるのは、本作「マシュ・キリエライトの冒険」の作者は、「新本格ミステリ」を中心とした「本格ミステリ」の愛好家だという事実である。

この書き下ろし作品のストーリーを案出したのが、「リサ」なのか「TYPE-MOON」なのか(あるいは、その比率はどうなのか)、正確なところはわからない。

しかし、「TYPE-MOON」の一人である「奈須きのこ」が、笠井潔の引きで、同人小説だった『空の境界』を、「新本格」と同じ「講談社ノベルス」から公刊した(2004年)というのを、私はよく記憶しているし、それは奈須きのこが、熱心な笠井潔ファンであったからだというのも知っている(なぜなら、当時私は、笠井潔批判のネタとして『空の境界』を論じ、大きな反響があったからだ)。

したがって、この「マシュ・キリエライトの冒険」が、「リサ」単独のオリジナルストーリーではあり得ない、というのは、ほぼ間違いのないところなのである。

『概要

座右の銘は「人類皆強大」。自画像は「化けきのこ」。

中学時代からの同級生武内崇らと共に同人サークルTYPE-MOONを立ち上げ、2000年発表の同人ゲーム『月姫』シリーズで人気を博す。現在は同サークルを法人化したゲーム制作会社「ノーツ」(TYPE-MOONはそのブランドに)に所属し、2004年発表の『Fate/stay night』などでシナリオを手がける。また、講談社刊『DDD』シリーズ(講談社BOX)などで小説家としても活動中。

SF・ミステリファン

自身が公言するように熱心なSF・ミステリファンであり、自身の分野である伝奇小説に新本格ミステリの手法を取り入れ、講談社の文芸誌「ファウスト」では「新伝綺」と銘打たれた。

なお、本人の口から「影響を受けた作家」として、菊地秀行、綾辻行人、笠井潔、島田荘司、竹本健治、上遠野浩平、京極夏彦、永野護らの名前が挙げられている(内、綾辻行人と菊地秀行と笠井潔の三人は講談社文庫の『空の境界』の解説者。笠井潔はその前発売された講談社ノベルスの解説をしている)。小説を書き始めた当初は伝奇やファンタジー一本槍の作風であったが、綾辻行人の『十角館の殺人』や竹本健治の作品と出会い大きな衝撃を受け、以降伝奇と新本格ミステリの融合を目標に執筆活動を続けている。

高校時代に殺人鬼を中心にした物語を書きたいと思っていたが、彼の倫理観が殺人鬼を主人公にした作品を許容できなかった。そこで笠井潔の『哲学者の密室』という死の哲学をテーマにした推理小説を手にし、死生観・倫理観に大きく影響を与えた。その結果、彼はその思想に基づいた新たなパーソナリティとして殺人鬼を描けるのではと執筆したのが『空の境界』である。

また、パートナーの武内崇と共にアダルトゲームである『ONE 〜輝く季節へ〜』の大ファンであり、「ノベルゲーム」(後の『月姫』)のシナリオライターを志した切っ掛けであると語っている。また、この作品による自作への影響があったという見解を表しており、特に『月姫』の主人公の口調が『ONE』の主人公とよく似ているところを反省点として挙げている。』(Wikipedia「奈須きのこ」)

実際、私が先日レビューを書いたばかりの、太田克史編『新本格ミステリはどのようにして生まれてきたのか? 編集者宇山日出臣追悼文集』(星海社)に、奈須きのこは『自分は宇山日出臣氏とお会いした事はなく、生前の氏を知る術も自分にはありません。』としながらも、追悼文を寄せている。

つまり、この『宇山日出臣追悼文集』の刊行が「2022年3月29日」付けであり、今回刊行された『マンガで分かる! Fate/Grand Order』第3巻の刊行日が「2022年4月26日」付けで、きわめて接近しているというのは、決して「偶然」などではないのだ。

たぶん、宇山の死後15年も経ってから、いきなり依頼された「追悼文」を書くことで、奈須きのこの「記憶」が触発されて、この「マシュ・キリエライトの冒険」が描かれることになったのであろう。

もしかすると、奈須きのこは、この作品に、面識のなかった「宇山日出臣」への追悼の思いを込めたのかもしれない。

○ ○ ○

だが、私の『新本格ミステリはどのようにして生まれてきたのか? 編集者宇山日出臣追悼文集』のレビューを読んでもらえばお分かりいただけようが、本書『マンガで分かる! Fate/Grand Order』、特に今回刊行された「第3巻」を語るにあたって、こうした指摘だけでは、まったく不十分である。

なぜなら、この程度の指摘ならば、「知識」さえあれば、誰にでも可能だからであり、「名探偵」に求められる推理とは、「知識」を超えたところでなされたものでなければならないからである。

では、「マシュ・キリエライトの冒険」で描かれた「女主人公・首切り殺人事件」とは何なのか?

私はここで、『バイバイ、エンジェル』の名探偵・矢吹駆に倣って、この「密室における首切り事件」の「本質直観」をしてみたいと思う。

「密室における、女主人公・首切り事件」の「本質」とは何なのか。

それは一一「口封じ」である。

真犯人であるマシュが、愛する先輩である「女主人公」を殺した際に、こう嘆く。

『極端すぎる……/もっとカジュアルに(※ ゲーム)FGOを楽しんでほしかっただけなのに/なぜいつも 悲しきモンスターに』(P122)

なってしまうのか、と。

マシュが自供するように、「女主人公」は、誰よりもゲームにのめり込むが故に、言い換えれば「ゲーム愛の深さ」の故に、ゲームを「当たり前に(所詮はゲームだと)軽く楽しむ」ことができず、おのずとゲームやゲーム業界の「本質をついた悪口」の多い、言うなれば、業界にとって危険な「モンスター」と化していたのだ。

だから、マシュは、そんな先輩の「口を封じる」しかなかったのであり、その象徴的な殺害法が「密室での首切り=声の切断と封じ込め」だったのである。

私は拙論の最初の方で、

『しかし、この第3巻では、そんな「やりたい放題・言いたい放題」の「女主人公」の活躍が、減っているのが気になるところ。

これは、作者が圧力をかけられて、そうした「表現を自粛」せざるを得なくなったために、やりたい放題の「女主人公」の出番を減らした、一一というのではなく、むしろ、ゲーム自体の勢いが無くなってきたために、そうした「批評性」さえ求められなくなってきたことの、反語的表現なのかもしれない。すでに、批判されるだけの力を、ゲーム自体が失ってきたことの直観的表現である。』

と指摘をしたが、この「密室での首切り」という殺害方法による「女主人公殺し」は、力を失いつつあるゲーム(あるいはゲーム業界)において、半ば必然的に惹起された「批評性殺し」を意味していたのではないだろうか。

これは、私自身が、この「変態ゲーマーの女主人公」と似た、「傍若無人」と評されるような人間だからこそ、より強く感じられることなのかもしれないが…。

(2022年4月30日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○