記事一覧

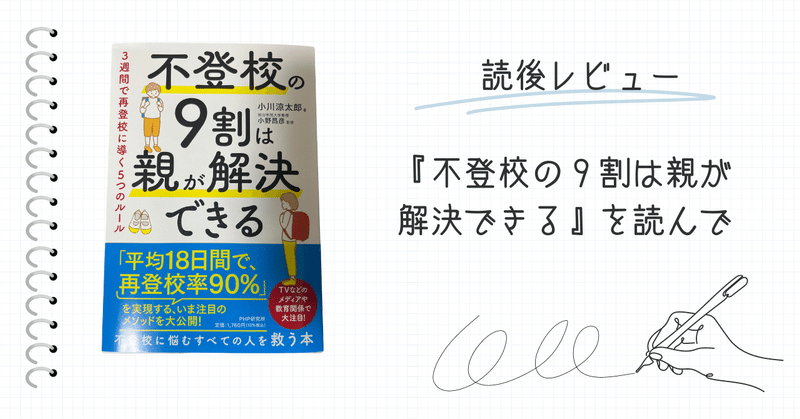

『不登校の9割は親が解決できる』を読んで

「不登校の9割は親が解決できる」が届いたので読みました。 https://amzn.asia/d/64luNzE 内容はスダチさんの「不登校解決TV」で紹介されている内容を一冊の本にまとめ…

『不登校の9割は親が解決できる』を読んで

「不登校の9割は親が解決できる」が届いたので読みました。

https://amzn.asia/d/64luNzE

内容はスダチさんの「不登校解決TV」で紹介されている内容を一冊の本にまとめた、という印象です。

https://www.youtube.com/@futoukou_sudachi

公立学校に勤める私がこの本やスダチさんの事業に関心を持っているのは

「やっぱり不登校の原因は親や家庭

批判的だった頃の僕へ

学校という組織の中で、物事を決めていくには、手間がかかると考えています。相談→提案→修正→提案→合意というステップは手間がかかり、無駄なことが多いように思う方もいるようです。しかし、今のことろ僕が勤める学校では最短ルートです。

正直言って、トップダウンでバンバン決まっていくなら楽です。しかし、上に挙げるステップを省略すると、意思疎通が取れていなかったり、無言の反発を招いたりすると思います。そうで

小説の世界に浸る、豊かな人生

小6の教室に行った際、数名の子どもたちから小説を紹介されました。

早速、読んでみようと思ってKindleでダウンロードして読みました。

中学生の女の子が戦時中にタイムスリップし、そこで出会った特攻隊隊員の男性と恋に落ちるという内容です。

結末は元の時代に戻ることが想像つきますし、内容が分かりやすいので2時間程度で読めましたが、久しぶりに小説の世界に浸ることができました。「浸る」という感覚を久しぶ

14年間で変われたこと

14年間小学校の教員をしてきて、ようやく子どもたちを認め、ちょっとしたことでも褒められるようになってきたと思います。

そんなの1年目からできる先生もいると思うけど、恥ずかしながら僕は14年かかりました。

もちろん僕も最初から全くできていなかったわけではなく、多少はできていたけど、叱ることや注意することの方が多かったです。

本当は子どもたちのことが可愛いし、成長を願っていたけれど、ついつい叱っ

単元『学び合い』に思うこと

単元を通した『学び合い』

主に教科書の内容を「全員が」「わかる」「できる」ことを目指し、学び方や学ぶペースは子どもに委ねられる。

『学び合い』の本に書かれている見取りと語りがある程度できれば、授業として成立する。子どもの多くは友達と学ぶことや学習の自由度があがること、わかる実感を得られることに満足感を得られる。

教師は一斉授業では見られない子どもの主体性や人間関係の向上が見られ、余裕を持って

「寄付」私にできること

区役所に行って、被災地義援金寄付をしてきました。

ネットや振込でもできると思いますが、直接出向こうと思いました。

自己満足かと思いますが「自分で行動した」という実感が欲しかったのと

僕が寄付をしている姿を誰かが見ていて、続く人がいたらいいなと思ったからです。

有名人の方々が寄付を表明し、その額から比べたら私の寄付なんて小さいかもしませんが、私と同じように寄付をする方が増えれば、その額と想いは大

新年の計は元旦にありとはいうものの

あけましておめでとうございます。

このnoteはまだ開設したばかりですが、2024年もどんどん更新していきたいと思います。

さて、#note書き初め ということで、新年らしいことを書いてみようと思うのですが、

みなさんは新年に立てた目標や夢をいつまで覚えていて、意識していますか。

私は、それよりも「毎日続けること」を決めて、ずっと続けることの方が自分に合っているように思います。

例えば、昨年

学校で「デジタルシティズンシップ」を実践できるのか。

デジタルシティズンシップに関する本を読みました。

僕の認識では、デジタルシティズンシップは「スマホやインターネットが当たり前の現代社会をよりよく生きていくために、必要な態度やスキルを身につけること」だと考えています。もっと簡単にいえば「自立と知恵」です。

デジタルシティズンシップの考え方や学校での実践例について、特に違和感を感じることはありません。授業や講義を聞いたこともありますが、納得のいく

#5 ふてくされ。でも、できることをする。

不登校・別室登校が増え続けて

特別支援学級が増え続けて

講師が足りないという状況は

来年度もその次も続くんだろうな。

学校を動かす方々に危機感がないから

何も変わらないんだろうなと思う。

そりゃそうだ、自分たちは痛みを感じていないから。

犠牲になっているのは、中堅層や若手でしょう。

間接的には子どもたちも。

結局、来年度はまたフル稼働が待っているんだろう。

その前に仕組みを変えてしまいたかっ