2012 to 2022〜映画『桐島、部活やめるってよ』公開10周年に寄せて+偏愛映画5選

「2012 to 2022」は10年前に発表された作品を起点にして、この10年間の作り手やシーンの変容についてあれこれ記していく記事のシリーズです。

『桐島、部活やめるってよ』10周年

今日、2022年8月11日は「桐島、部活やめるってよ」の公開からちょうど10年の日だ。10年前、大学1年生の夏に映画館で観てこれは凄いものを観たな、という気持ちになったことを覚えている。当時は大作を理由もなく毛嫌いしてたので同じ時期に公開されていた「アベンジャーズ」のキャッチフレーズである"日本よ、これが映画だ"を舐めとるなぁと思っていたし、言うなれば「桐島~」は"世界よ、これが邦画だ"と誇れるものだと確信をしていた。

当時は日本で学生生活を描くうえで、ここまで生々しい手触りでスクールカーストを描く作品はなかったように思うし、原作は既に読んでいたので映画部を話の主軸に置いた構成によってよりその"教室という地獄"にフォーカスをあてる仕上がりになっていたことにも驚いた。大学入学したての自分にとってはとても身近に感じられるものだったし、高校時代に観てたら正面から食らいすぎてかなりゾッとする映画体験になっていたのではないかと思う。

思い返してやはり最も印象深いのは終盤近くにあった橋本愛が瞬発的に感情を昂らせて松岡茉優にビンタを食らわせるシーン。今となっては更に強く思うが、"鬱屈したサブカル男子の見る夢”すぎて恥ずかしさすらある。しかしあのシーンをもって、胸がすく思いをしたのは確かだ。好きなものを好きだという姿勢を崩さない神木隆之介演じる主人公は圧倒的に正しいと思ったし、それに呼応して橋本愛が動いた瞬間は身震いするような衝撃があった。

唐突な自分語り

そんな気持ちとはよそに現実はなかなか手厳しい。感想をFacebookに投稿したが、高校の同級生がつけたのは「そんなにあれこれ考えながら映画観ないだろwww」というコメントだった。大学の同級生たちが観たと聞き、感想を交わそうと思うと「桐島って結局誰?」「意味が分からない」という反応を受けた。当時、人と好みを分かち合うことの難儀さを感じてから人付き合いでその人の趣味嗜好を重視するようになることと固く結びついていく。

映画以外でもそう。Facebookで好きな音楽をシェアしても、同期の人気者が「いい曲~」程度のメンションをつけてシェアしたほうが食いつかれる。分かち合うこと1つとっても、こんなにもカーストを感じなくてはならないか、と。Base Ball Bearは「Stairway Generation」の中で<孤独という名の風邪/19で終わりじゃないのかい>と歌っていたが、このことかと実感した。「この世界で生きていかなければならないのだから」と映画の台詞がよぎる。

自分のトガリも影響してはいるが2013年頃には人と深く付き合うしんどさを感じ、だんだんと心の内扉は閉め切った。好きなものをリアルな人付き合いの中で表出させることは減り、ポップカルチャーの感想の場をTwitterに移すようになった。そうするとだんだんと好きなものを好きだと言えるような磁場が生まれ、何の理由も目的もなくただ"好きなものを好き"と書き続けていく自分が出来上がっていった。ありがたいことにそれを分かち合える機会も増えた。

好きなものと繋がっている感覚

ポップカルチャーと自分が紐づく感覚やポップカルチャーに身を守られている感覚。人によっては唾棄すべき感覚なのだろうし、今となっては趣味が合わないことで付き合いを絶ってきた不健康さは理解している。それでも僕はこうしてきた。「好きなものと繋がっている感覚」について「桐島〜」の中で主人公が語るシーンもあるが、まさに自分もまた好きなものを好きと語ることで好きなものと繋がりたいと願いそれはアイデンティティになった。

分かり合えない周囲の人たちにいつか"橋本愛のビンタ"のような制裁が降り注ぐことを願っていた危ない時期もあった。しかし次第にそれはどうでもよくなったように思う。好きなものを好きと語ること、それ以上も以下もなく、時に分かち合えたらラッキーくらいのものにはなれたのはだんだんと他者のことなど気にならないくらいに音楽や映画やドラマそのものを好きということが生きる喜びだと分かったからだ。もうビンタを願う必要なかった。

「桐島~」から10年経ちすっかり色々変わった。僕はポップカルチャーのこと”も“分かち合える人と結婚したし、あんなに敬遠していた「アベンジャーズ」の新作を2025年まで待ち遠しく思っている。一貫しているのは、やはり好きなものと自分の心がどうしようもなく離れがたく結びついているということ。「桐島〜」はもしかするとそういう自分の在り方をこの10年間静かに支えてくれていたのかもしれない。つくづく強烈な劇場体験だったと思う。

偏愛映画5選

好きなものを好きなように観たり、聴いたりしているだけなのに、どういうわけか声が大きいのは、「今観るべき映画」「今聴くべき音楽」という観点であり、好きなようにしているだけなのに横やりを入れられることだってままある。そしてまた自分自身も、好きかどうかの判断を星の数を頼ったり、ネットの感想に頼ったりしてしまうになった。何を観ようか選んでる時点でもうとっくにタイトルの下に星マークがついてしまっているじゃないか。

そして劇場で映画を観ること自体も貴重な機会になりつつあるのではないか。今はまだ「こちらあみ子」や「神は見返りを求める」といった気骨のある独自性の強い邦画を映画館で観れるし、固定の層を狙える限りミニシアター系映画が無くなることはないと言いたいが効率の良いヒット作が望まれるようになればその分ミニシアター作品に触れる人々の数そのものが減っていくのではないか。そうなってくるといよいよ、僕の愛してきた邦画は死んでしまう。

ならばやはり今ここでやるべきは「好きなものを好きだと言うこと」なのだろう。「高品質・高評価」が望まれる時代にあって、評価は芳しくないけど僕は大好きな映画を5本語りたい。間違いなく感動できる映画、100%タメになって人生に役立つと言われている映画、、そんな評判ばかり求めていると取りこぼしていく作品って意外と多いんじゃないのかな、って。そういう思いを込め大博打映画をレコメンドしてたい。分かち合えたら、ラッキーだ!

その夜の侍(2012)

赤堀雅秋の戯曲を自身の監督で映画化したもの。堺雅人と山田孝之の主演で妻を轢き逃げされた男と轢き逃げ犯の男をそれぞれ演じている。復讐を胸に秘める男と加害者になったことを契機にむしろ人道を逸れていこうとする男の対比が描かれるのだが決着のつけ方に身震いした。スッキリさせるのでなく問い続ける、この角度はなかった。あと笑ってる場合じゃない時に笑ってしまう場面の多さも堪らない。絢香の「三日月」が祈りのように響いた。

ある優しき殺人者の記録(2014)

ホラーフェイクドキュメンタリーなどで熱狂的なファンを持つ白石晃士監督が韓国で撮影したという、座組だけでいえばかなり先見の明があった作品。86分ワンカットのように見せる手法もさながら、その内容も人を選びはするがグサリときた。目も当てられない最悪の行動と純情な祈りの混在に揺さぶられた。濡れ場の必要性とかどうしても色々考えてしまうのだけど、感情をこういう動かし方するためにあるのだとしたら、、強烈な異世界体験だ。

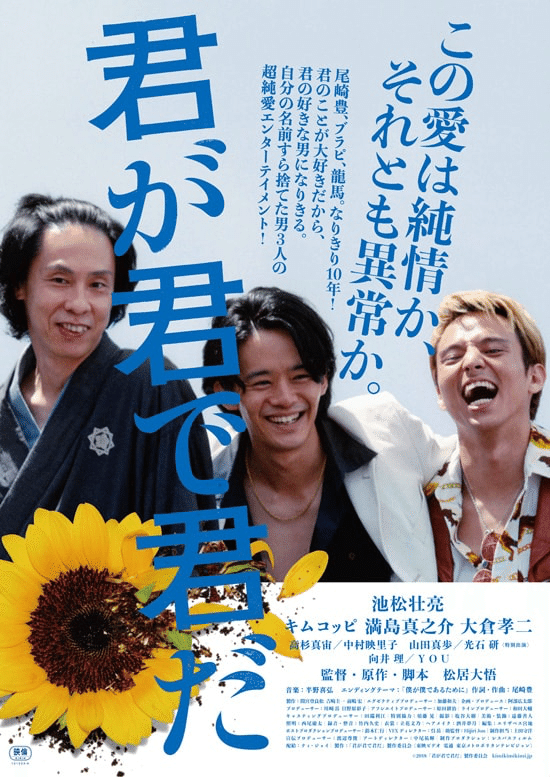

君が君で君だ(2018)

屈折した感情描写を得意とする松居大悟監督の1作。上2本もそうなのだが、倫理の外側にあるものを描く作品を好いてしまう傾向にあるようだ。基本的に真っ当に生きているつもりだが、映画の中でこそこんな風に本来存在してはならない思想が炸裂していて欲しいのだと思う。常識的であることが息苦しいとか、ポリコレ的に正しいことがつまらないというのではなくて、道の外に落っこちた良くない(とされている)ことを拾うことも表現なのでは、と。

108〜海馬五郎の復讐と冒険〜(2019)

松尾スズキ脚本監督主演作。大人計画および松尾スズキ作品というと常に一定のブラックジョークと外道の物語を紡いできたが、その中では割と真っ当に切ない恋愛感情がベースにはなっている。裏切られたという思いが欲望に火をつけてエロと笑いがどんどん膨らんでいくのだけどそれを途方もない虚しさが超えていく凄み。めちゃくちゃ笑えてるのにどんどん萎えていく気持ちに直面して慄いた。今まで味わったことのない感情を知れる嬉しさ。

ウィーアーリトルゾンビーズ(2019)

CMプランナーの長久允による長編初監督作品。とにかくビジュアルのデザイン性の高さとモダンなテンポ感でサクサク進むスピーディさが印象的で、小学校高学年の子供たちが主人公で"絶望"を描くという切り取り方もすごくイイ。特筆すべきは個人的にはオチであると思う。きっと観る人によってはブチギレるんじゃないかと思うのだけど、ここまで徹底的に作り込んできた世界をそうする??っていう。でも、こういうことってあるよな、とも思う。

#日記 #映画 #コンテンツ会議 #映画レビュー #映画感想 #備忘録 #note映画部 #映画鑑賞 #邦画 #映画の感想 #日本映画 #映画紹介 #映画メモ #映画日記 #映画備忘録 #桐島部活やめるってよ #吉田大八 #橋本愛 #その夜の侍 #赤堀雅秋 #ある優しき殺人者の記録 #白石晃士 #君が君で君だ #松居大悟 #108 #海馬五郎の復讐と冒険 #松尾スズキ #ウィーアーリトルゾンビーズ #長久允

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?