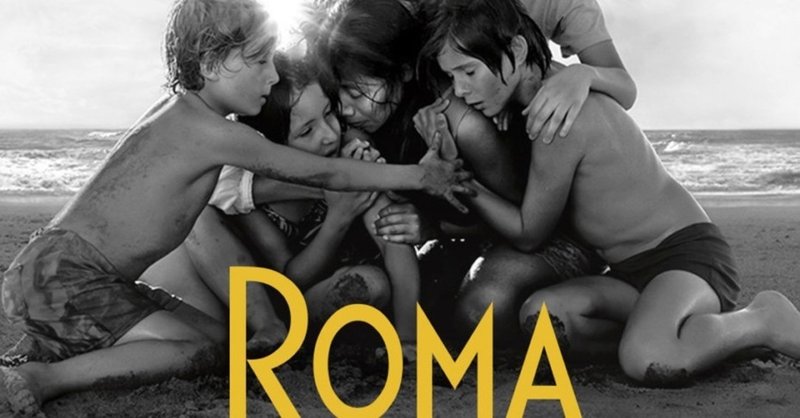

映画感想 ROMA/ローマ

ROMA/ローマ ティーザー予告編

本日の映画感想は『ROMA/ローマ』。アルフォンソ・キュアロン監督による2018年制作の作品。この作品はNetflixオリジナル作品として高く評価される一方、「劇場公開されていない作品は劇場映画として評価すべきか」――つまりアカデミー賞にエントリーされる条件を満たしているかどうか……の議論を生み出す作品ともなった。

これから『ROMA/ローマ』の感想文に入っていくのだけど、前回『バードマン』の時と同じく、観ている間は内容がいまいちよくわからなくて……。よくわからなかった理由は1970年代のメキシコで起きていた生々しい事件の背景をまったく知らなかったから。

エンターテインメントは観る側の教養が絶対必要で、その作品が描いている背景や約束事、そういうものを理解していないと「作品を充分に理解した」とは言えない。また作品から「面白さ」を得ることもできない。『ROMA/ローマ』の場合は1970年代のメキシコの社会情勢や事件を知った上で観ないとわかりづらい部分が多く、しかも作品の中で詳しく説明してくれない。あくまでも一つの家族、一人の視点でのみ描かれているから、ふとすると突如としてある事件が起きた……みたいに感じられてしまう。映像の中で様々なものが描かれているのだけど、理解できていないから読み飛ばしてしまう。

それで、後からNetflixで配信されているメイキングを観たり、当時の世情をざっと調べて、すると後から後から「あ、そういうことだったのか!」と気付かされることが一杯出てきて、そこで映画に対する印象も変わってきて……。映画を見終えて1日や2日でこう印象が変わる映画というのも、私としてもなかなか珍しい体験で、その話を含めて今回の感想文を書いていこうかな、という気分になった。

映画の感想

映画の冒頭はえんえん、タイルだけが映されている。そこにタイルを磨いているブラシの音が入り、泡まみれの水が流れてくる。濡れたタイルに空の様子が映し出される。

このタイルだけの映像がえんえん2分。やたらと長い(『ニンジャバットマン』ならとっくに戦国時代へ行っていた)。映画のオープニングで、しかもここまでの長尺だから何の意味のない映像のわけがない。

色んな意味を含んだシーンだと想像するけど、まず主人公クレオのお仕事。クレオという女の子は住み込みの家政婦ですよ、という説明のためのシーン。次に、濡れたタイルの向こうに映し出される空は、クレオが感じている閉塞感。タイルを洗い流すのは、これは否定的イメージではなく“浄化”のイメージじゃないだろうか。たぶん、この冒頭のシーンはクライマックスの海のシーンにも対応しているのだと思うけど、あの波を経て、一家は葛藤を洗い流していく……冒頭のシーンも同じような意味合いを持っていて、何かしらを洗い流そうとするイメージなのではないかと。

メイキングを観ていて気付くのだけど、この映画は監督アルフォンソ・キュアロンの少年時代の体験が原型となっている。主人公クレオはキュアロンが少年時代に面倒を見てくれた乳母がモデルとなっている。単に監督の記憶の中の物語、というのではなく、キュアロン監督は改めて乳母と会い、インタビューしまくって「90%は実話」というくらい事実に寄せている。

その“記憶の中の物語”を構築するにあたり、キュアロンは自分の体験と符合する物を集めて回った。壁に貼っているタイルでもなかなかしっくり来るものがなく、別のシーンを検討しているときに見付けたタイルを観て、ハッと「これだ!」と記憶が刺激するものを感じて採用したそう。こんなふうに自分の記憶に符合する物を一つ一つ集めて制作した映画……というわけ。映画の冒頭シーン、濡れたタイルと泡だらけの水もおそらくは監督の記憶に残っている心象風景の1つなのだろう。

映画のタイトルになっている『ROMA/ローマ』は作中に特に言及がなく不思議な感じがするが、場所が「コロニア・ローマ」という地名だから。監督の幼少期を過ごした場所である。この辺りも、予備知識を持って観ないと難しい。

ということはキュアロン監督は劇中で描かれている子供達のうちの誰か……なのだろう。しかし観ていて「きっとこの子だ」と思わせるようなシーンは一切ない。こういう映画の場合、どこかしらでそれがわかるシーンがあったりするものだけど、この映画にはそういうシーンがない。ずっと家政婦のクレオのみを追いかけて映画が進行している。

その理由はさておくとして……主人公として描かれるのは家政婦のクレオ。メキシコ先住民の少女で、先住民の言葉であるミシュテカ語を使って喋り、見た目は美しいとはいえないし、ややぽっちゃりした体型なのだが、しかし観ているとこの女の子がだんだん可愛く見えてきて、というか聖母のようにしか見えなくなってくる。というのもこの少女がソフィア一家に対してどこまでも献身的。仕事熱心だし、真面目だし、子供達に対して優しいし、こんな良い子がいるものかと……実際アルフォンソ・キュアロン監督の乳母がモデルだったから実在しているわけだけど。

私が映画を観ていて「理解しづらい」と感じたのは、メキシコの社会情勢に対する知識がなかったから。

まずソフィア一家だが、これでメキシコでは「中流階級」なんだそう。ずいぶん大きな家を持っていて、住み込みの家政婦を雇い入れているのに「中産階級」?

ここに引っ掛かりを感じたが、これはどうやら当時のメキシコにおける階級社会が関係している。他のサイトで見た話を丸写しすると、スペイン人がメキシコを占領し、大農園(“アシエンダ”という)を作り、そこで先住民達を小作人として働かせた。ソフィア一家がおじいちゃんのいる田舎に行くのだけど、すごい大豪邸。でっかい農場と森を持っている。これがスペイン人が作った農場と先住民の小作人の名残。

観ていると白人達は豪勢な広間でパーティをやっているけど、小作人達は下層の狭い部屋でパーティをやっていたりする。

こういった光景が、スペイン人に住む白人達にとって“普通”で“中流階級”の風景。下に貧困層があるから、中流階級が一段上の社会に見える。

それでは下層階級の人たちはどうなのかというと、クレオが自分を孕ました男フェルミンに会いに行く場面に描かれている。

家がトタン板の寄せ集めみたいな粗末な家ばかりで、通りに自然はなく、雨でぐずぐずになった汚い道路ばかり。店もほとんどない。草木がないから砂煙が立ち上がっている。見るからに貧しいあの風景が、メキシコの先住人達であり、貧困層。

でもメキシコに住んでいる“中流家庭”の人たちはメキシコの貧困層を認識の外にしているから、ソフィア一家くらいでも中流階級となる。白人からしてみれば中産階級の下は、先住民達よりもうちょっといい暮らし……みたいな認識なのだろう。

それで政権与党PRIというのがいて、これが白人達に独占されている農地を接収して再分配する……という政策を掲げる。クレオが貧困層の街を訪ねたときになにやら演説をやっているシーンがるが、あれがこれ。

しかし現実問題その政策はなかなかうまくいかず、ずっと格差社会が継続されてしまった。これが最終的に暴動(コーパスクリスティの虐殺)に発展する。

この暴動を抑えていたのが民兵達。政府運営の「ファルコネス」という団体があって、このファルコネスが貧しい若者を集めてご飯を食べさせ、さらに空手を教え込んで、政権に反対する団体や運動を鎮圧させていた。貧しい人たちからしてみれば、ご飯を食べさせてもらえるし、空手とか教えてくれるから、忠誠度は極めて高い。だから反対運動デモや暴動が始まると真っ先に飛び出して“政府の手先”として鎮圧行動を始める。

フェルミンが加わっていた団体、というのがこのファルコネス。フェルミンの台詞の中にあるように、空手を教えてもらえたために不良たちに搾取される(下層民の中にもさらに下層がいる)立場から抜け出せた、と感じているからフェルミンはファルコネスを大事にしている。フェルミンは「空手が大事」と台詞として語るが、実際はその背景にある民兵ファルコネスやPRIへの忠誠を語っている。

暴動の場面に民兵側としてフェルミンがいたのは、こういう事情によるもの。

というこの辺りの話を知ってから作品を観ると、ようやく「ああ、そうか」と気付く場面が一杯出てくる。実は伏線が一杯張り込まれていたんだよね。この作品はある意味での『フォレスト・ガンプ』みたいなもの。

ただ、そういうシーンの一つ一つを、この作品はわかりやすく解説してくれない。あくまでもクレオの視点で、背景の一部として描かれる。

なぜそのように描いたか、というとこれはアルフォンソ・キュアロン監督の子供自体の風景を反映しているから。アルフォンソ・キュアロン自身、当時は子供でよくわかっていなかったから、その通りの印象で描いたのだそう。子供だったけど、確かに当時の社会はこんな感じで、大騒ぎになっていた……あの時代に感じた感覚そのものを再現しようとしたから。それに主人公クレオはあくまでも家政婦で別に政治活動をしていたわけではないから、こんなものでしょう、と。しかしだからといって時代の問題に無関係であるはずがなく、ある瞬間、巻き込まれてしまう場面が来てしまう。

社会背景について深く掘り下げられなかった理由は、メキシコ人にとっては常識だから。メキシコ人であればこの映画を観ると、すぐにピンと来る話なんだそう。ということだから、知らなかった私が悪い。

わかってくると「ああ、そうだったのか」という気付きが一杯ある映画ではある。だからこの映画『ROMA/ローマ』の場合はあらかじめ解説を読んでから作品を観たほうがいいんじゃないかな。

主人公クレオを妊娠させるフェルミンについて掘り下げよう。フェルミンが登場してきて、クレオとのベッドシーンがあるのだが……

ちょ……ちんちん! ちんちん見えちゃってるよ! ちんちんモロ出しだよ! ちんちん真っ正面から撮っちゃってるよ。いいの、ちんちん? ちんちん隠さなくていいの!? うわー、ちんちんだー。

と、こんなふうに初見時ちんちんの衝撃で、ちんちん以外の情報が吹っ飛んでしまった。たぶん、誰が観てもちんちんにびっくりして、一瞬ちんちんに混乱するんじゃないかと。映画であんなふうにちんちんが出てくるの、初めて見たよ……。でも、これは日本みたいなちんちんの規制のない国で制作され、配信された映画だから、ちんちんくらい普通に出てくるんだね。普段規制で守られているもの(ちんちん)が出てくると、動揺するものだ……。

そういうわけでフェルミン=ちんちんという衝撃さで印象に残るのだけど、この男のクズっぷりがひどい。

次のシーンで映画館でクレオから「生理が来てないの。妊娠したかも」という告白を受けると、「トイレ行ってくる」とそのまま逃亡。

さらに次のシーンではフェルミンが住んでいるところに会いにいくのだけど、「知らん! 2度と現れるな!」となかば脅迫的に拒絶する。

あの野郎、粗チン晒してそのうえにクズって、とんでもねー奴だ。

映画にはもう一人のクズが登場してくる。それがソフィア一家の旦那様、アントニオ。アントニオは医者でカナダへ出張しているために、ほとんど家に戻ってこない。映画中でも、アントニオの登場シーンはほとんどない。

このアントニオが子供を置いてけぼりにして、若い女のところへ行ってしまい、さらに養育費の支払いを拒否している。しかしソフィアは夫アントニオが駆け落ちしてしまったことを子供達には内緒にしていて、「また出張に行った」と説明していた。

二人のクズ男と、そのおかげで酷い目に遭う女のお話だ。

メイキングを観ると、どうやら父が家を出て行く場面、アルフォンソ・キュアロンは立ち会っていたらしく、撮影中も気持ちおだやかではなかったようだ。ということはあの場面でクレオと一緒にいた少年がキュアロンなのかも知れない。

それにフェルミンの話もキュアロンが自分の家政婦に聞き取りして、「90%実話」という話だから、ああいったやりとりは実際に起きたのかも知れない。

それで、こういうクズ男のお話を映画の中で描いたのは、「実際あったことだから」という以上に、そうした苦難を乗り越えて結束を固めていく家族を描く作品だから。ソフィアとクレオとの関係を見ると、雇い主と雇われ人だし、中流階級の白人と下層階級の先住民で、二人の間には乗り越えられない壁がある。家政婦と家族との関係はいいように見えるけども、しかしその間には埋め合わせ不可の溝がある。

でも後半の展開に入り、次第にクレオとソフィアが同じ立場になっていく。最後には海のシーンを経て、「雇い人と家政婦」という立場を越えて「家族」として結びついていく。そこにこの作品の感動がある。

アルフォンソ・キュアロン監督といえば長回し。長回しの多い監督である。本作でもほとんどのシーンが長回しで撮影されていて、これがかなり独特な印象を作り出している。

先日、『バードマン』という映画を視聴して、こちらは全編1カットの長回し……に見える構成で制作されている。これだけの尺を長回しで撮る……と聞いたときは正気かと思った。というのも、現実の人間は一日の間に意外と“何もしていない”時間がある。何か事件が起きている、という時でも意外にも何もしていなかったり、ただ傍観しているだけだったり。人間は知らず知らずのうちにぼんやりしている生き物だ。そういう場面を撮ってエンターテインメントになるかというと、そうはならない。最近は素人がYouTube配信していたりするけど、何もない場面をただただ流しているだけの映像が面白いか、というとそんなわけはない。何気ない「近所のコンビニへ行ってコーヒー買ってくる」とかいっても、時間で見ると20分くらい使っていたりする。そんなものに付き合っていられるかというと、やってられない。

カット割りの意義は「時間」と「空間」をカットする、ということにある。要するに「何もしていない」「何も考えていない」無の空間をパッと刈り込んで、エンタメとして時間を凝縮する。カット割りで何を切っているかというと、そういう時間と空間。

『バードマン』が驚異的だと思えたのは、1カット長回しの映画に見えて、様々なところで時間と空間を圧縮して、2時間のまとまったお話に見せかけていること。劇場近くのバーだって、実際はあんな場所にないそうだから。なのに、パッと行ってパッと帰ってきている……ように見せている。そのように作られているから、凄い作品だと言える。

『ROMA/ローマ』の長回しのやり方はちょっと違っていて、まずカメラと登場人物の距離が遠い。カメラの動き方も単調で、ずーっと右へ、ずーっと左へと水平移動しかしない。最初はこの動きがやけに単調だな……と感じていた。

でも見ていると不思議なものでどんどん主人公クレオの心情に気持ちが動いている。ある種、クレオが体験している時間と同じものを体験しているような気分になってきて、「ドキュメンタリーよりもドキュメンタリーを見ている気分」……という不思議な感慨を感じるようになっていた。

今回の感想文の始めに「よくわからない映画」と書いたけれども、でも見ている間に間違いなくクレオのことが好きになり、クレオの心情をずっと追いかけるようになって、クレオが過ごしてる時間を体験しているような気分になっていた……というのはあった。

それがあのカメラワークがもたらしているんだ……と次第に気付くようになった。カメラワークで饒舌に語りすぎず、クレオという人物に寄り添うためのカメラワークだったんだ、と。カメラワークでさらにその向こう側を、と奥行きを描いていくと、逆にクレオの心情を飛び越えてその向こう側を考えてしまっていたんじゃないか……という気がする。

ちょっと……いやだいぶおかしな比較だけど、似たような経験はゲームの中でたびたび体験している。平面の横スクロールのゲームと付き合っているうちに、次第にこの主人公は自分だ、と思い込むようになって、ゲーム中のキャラクターの気持ちと寄り添うようになっていく感覚。ああいった感覚に近いのかも知れない。

ラストの海のシーン、子供が波に飲み込まれたかも知れない、泳げないクレオが波に逆らいながら、少しずつ進んでいく……あのシーンは見ていると本当ドキドキした。子供は波に飲まれて死んだかも知れない。クレオも飲み込まれるかも知れない。しかしカメラワークはずっと横からの長回しで、その向こう側が見えてこない。ひたすら横へのスクロールがうまく行っている場面だった。

また暴動シーン、クレオの視点で、家具店からただただ見下ろしている。ここもえんえん長回しで、あまりにもリアルな暴動シーンが目の前で展開しいて、あたかもあの場面を目撃したような気持ちになってくる。カメラをクローズアップしていけば、暴動のまっただ中にいるような錯覚を与えることができるが、あえて傍観者の立場で、映画の観客も目撃者にさせてしまう。

心情的に堪える場面はやはりクレオの出産シーン。やはり長回し。長回しで出産と顛末の過程をずっと見るわけだから、次第にクレオの気持ちと同調してしまって、私も同じように泣いてしまっていた。

クレオの出産シーンについては、実は予告されていた。

もっと前のシーン、クレオの妊娠がわかった後、クレオは新生児たちを見ているのだがそこで地震がおき、そのシーンの直後、十字に作られたオブジェに画が切り替わる。ここでクレオの出産がどういう顛末に至るか、が予告されている。

私はこの作品について、深く理解できなかったのだが、おそらくそういう対応関係の画は他にもあったのだろう。

例えば冒頭のタイルを磨いている場面と、ラストの海のシーン。

父親が去って行くシーン、車が家を離れるところで楽団とすれ違いになっていく。見ていて、「あ、何か関連付けのあるシーンだな」と直感はしたけれども、なんなのかわからず。

アシエンダの場面では山火事が起きて、大騒ぎになっているのだけど、男が一人カメラの前へやってきて、歌い始める。あれは新年を祝う歌だったらしく、ということは対応しているのはラストの海のシーンだろう。困難が待ち受けているけど、それは乗り越えられて祝福される……という意味だ。

アシエンダのシーンでは小作人達がパーティをやっている場面があるが、そこでクレオが酒の入った器を落としてしまう。ここでこれみよがしに割れた器がクローズアップされる。意味もなくクローズアップを作る監督ではないから、何かしらの象徴だろう。後の暴動だろうか、それとも出産だろうか……。

見ていると、「あ、これは何か仕掛けているな」という画は一杯あったのだけど、しかしすぐにわかったのは、地震と十字架の画だけ。あそこだけはあの段階で、「ああそうなるのか」と気付けた。でも他はよくわからず。きっと何かあるはずだから、それを読み解いていくのも面白いかも知れない。

『ROMA/ローマ』は非常に長回しが多いが、そのぶん画の作り方、1カットに詰め込んでいる情報は非常に多い。

例えば下層階級の人々が住む街へ入ったとき、遠くで政治の演説をやっている人がいて、大砲で撃ち込まれる人間がいて、それを背景にしながらクレオが雨水がたまった上に置かれた板を踏んでその向こうへ歩いて行く。

山火事のシーンでは、人々が大慌てでバケツやらコップを持って殺到してくるが、見ていると火事を見ながらワインを飲んで傍観しているだけの人もいる。その中の一人が手前にやってきて歌いはじめて……なんともいえない乱痴気騒ぎ。

常に画像の中で何かしら起きていて、しかしきちんと整理されていてそれぞれの状況が見えやすいようにうまくコントロールされていて、どこかしらピーデル・ブリューゲル作品を見ているような、そんな感慨がある。「映画の画」を見ているより、「絵画」そのものを鑑賞しているような、絵画を読み解いていくようなそういう印象のある映画だった。

これが『バードマン』とは違うところで、『バードマン』は1カット長回しといいながらも主人公の側にぴったりカメラが寄り添って否応もなくリーガンの心情に近付いていくのに対し、『ROMA/ローマ』は撮りっぱなし。そこに何が描かれているのか、それを読み解くのは観客に委ねる……というやり方だった。『ROMA/ローマ』という作品の場合、そのやり方で正解だったと感じる。

まとめとして『ROMA/ローマ』がどういう映画だったか、というと、とある人の言葉を借りると「自分のためだけの映画」。「自分のためだけの映画」とはスティーブン・スピルバーグの『シンドラーのリスト』のような作品のことをいい、「ユダヤ人はどのように生きてきたのか」という自分のルーツをエンタメの要素を排して、自分のためだけに作ってしまう映画のことを指す。『シンドラーのリスト』が世界的評価を獲得したことからわかるように、巨匠の作り出す「自分のためだけの映画」は名作になりやすい。

『ROMA/ローマ』はこういうタイプの「自分のためだけの映画」。例えばクレオを病院に運ぶシーン、お婆ちゃんは受付の人に「年齢は?」「ミドルネームは?」といろいろ聞かれるが「わからない」と答える。どうしてわからないのか、というと「家族」と見なしていないから。親しくしているように見えて、実は先住民の家政婦を下に見ていた。

それはアルフォンソ・キュアロンにとっても同じだった。子供の頃のことで何もわかっておらず、家政婦に対してわがまま放題していた。ソフィア一家は一見穏やかなように見えて、どこかしら不和を抱えた家庭だった。というのも父が別の女と駆け落ちしてしまい、それでソフィアは子供達に厳しかった(映画中のシーンは実話らしい)。当時の習慣で、育児は家政婦にお任せで、母親が育児に関わらなかった……というのもある。それで母と子供達の関係はそこまで結束の強いものではなかった。どうしてそうだったのか、は子供の頃のキュアロンにはわからなかったが、50歳になってあの頃を思い出し、時代の情勢や大人の気持ちを理解するようになってやっとわかった。本当に家のために献身的に働き、一家が破綻しないように守ってきたのは誰か。感謝しなければならないのはあの家政婦じゃないか!

そういう個人的な動機だけで作ってしまったのがこの映画。だから「自分のためだけの映画」。「自分のための映画」だから家政婦への愛に満ちて、最終的に家政婦を「家族の一員」にする、という結末で終わってる。はっきりいえば、監督にしてみればこの映画が売れなくても評価されなくてもいい、しかしたった一人に喜んでほしい、という意識だけで作られている。たった一人へ感謝を告げたいがために丁寧に作られた映画だ。だからこそ素敵な1本になっている。

とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。