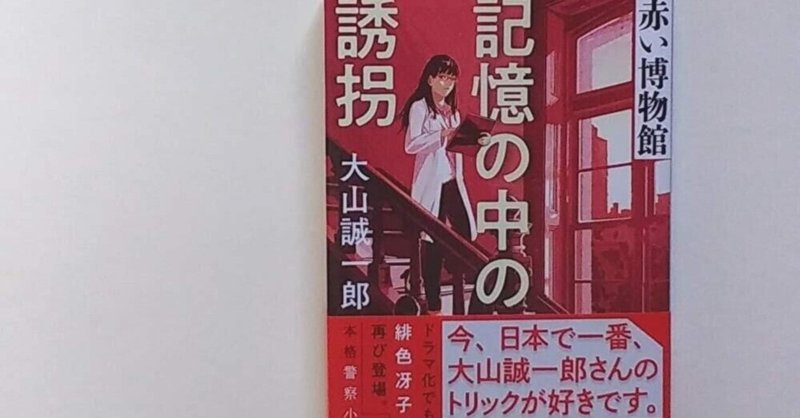

大山誠一郎さん『記憶の中の誘拐 赤い博物館』(文春文庫)読了。

未解決事件などの捜査書類を収蔵する通称《赤い博物館》の館長・緋色冴子。遺留品や手掛りを元に、ずば抜けた推理力で事件を幾つも解決してきた。ある日、部下の寺田から相談されたのは、26年前に起きた奇妙な誘拐事件。犯人と目されたのはその子の親だったようで――表題作他、予測不可能なミステリ全5編。

さくねん6月に刊行されたアンソロジー『神様の罠』(文春文庫)で、なんてこったい! となったのが大山誠一郎さんの『孤独な容疑者』だった。この作品を含めてシリーズとして出版されると聞き、とても楽しみにしていた。

ちなみにこのアンソロジーを購入した理由というのがあって、それは有栖川有栖さんと辻村深月さんが執筆者を代表して登壇される「オンライン読書会」なるものに参加したかったため。有栖川さんも辻村さんもだいすきな作品の作者、積極的に追いかけている。honto購入者限定だったのでウェブサイトで注文し、指示されたzoomウェビナーなるものでちゃんと参加できるのかドキドキした読書会は7月4日。無事に参加でき、とても楽しかった。

『孤独な容疑者』収録の『記憶の中の誘拐 赤い博物館』は『赤い博物館』の第2弾にあたるらしく、いわゆる1巻ではなく2巻を買うことになるのだなと察してはいた。けれど最新刊が売れたほうが少しは著者の役に立つのではとおもい、ミステリでもあるしと新しいほうを買った。

刊行順に読みたければ『記憶の中の誘拐』が後になる。上記したあらすじは表題作のもので、収録作は

夕暮れの屋上で

連火

死を十で割る

孤独な容疑者

記憶の中の誘拐

『孤独な容疑者』のみ既読で、他は初めて読んだ。どれもほんとうに……おもしろかった。

帯に有栖川有栖さんの推薦文が掲載されており、そこには

今、日本で一番、大山誠一郎さんのトリックが好きです。

とある。確かに読書会でも絶賛されていた(当時のじぶんメモに「一番好きなのが大山誠一郎さんのトリックで、2番目が東川篤哉さん」と書いている)。だからわたしもより興味を持ったのだろう。

などと書くわりにぼーっとしていたら、年明けのタイミングで新刊が発売されるという。何冊もは無理だが、せっかくなので買おうと楽しみにしていた。

読み進めながら未解決事件、コールド・ケースを扱うのだなと当然のことを理解したわたしの単純な脳がおもい出したのは、ユッシ・エーズラ・オールスンさんの『特捜部Q』シリーズ(早川書房)。こちらはデンマークが舞台の、警察署に新たに設置された特捜部Qという未解決事件を扱う部署が主な起点となる。『記憶の中の誘拐』では通称〈赤い博物館〉、正式名称〈警視庁付属犯罪資料館〉が起点となる。

特捜部Qシリーズはそれはそれは読みごたえのある長編でこちらもものすごくお勧めなのだが、短編という限られた枚数で切れ味鋭く魅せてくれたのが『記憶の中の誘拐 赤い博物館』だ。

『夕暮れの屋上で』と『連火』では、7パーセントくらい真相に迫れたとおもう。7パーセントってなに? という感じだが、いっしゅん触れて手応えがあったような気がしても、けっきょく肉薄はできないから7パーセントくらいかなと考える。10パーセントを越えるとずうずうしい気がして……。

推理の凄まじさと余韻を感じたのは『死を十で割る』。「まじ?」とおもうのに、「それしかない!」ともおもわせる。『孤独な容疑者』は改めて読んでみると“孤独”と形容されていることに納得がいき、しかしやはりトリックに仰天する。

表題作である『記憶の中の誘拐』、こちらもまた「ひえー!」だった。よくこんなことをおもいつくな! とはミステリを読むとしょっちゅう抱く感想で、大山さんはそれがいっとう強い。すごい。

ちょっとした疑問点や違和感が登場人物と共有できるとそれもまた楽しく、しかもそこにとっておきが仕込んである。こんなにおもしろいジャンル、他にあるだろうか。……あるな、いっぱいある。その中でも特に好みであるというだけの話だろう。

登場人物に個性を持たせつつ、余計な描写が排除されているのも良かった。館長の緋色冴子を指して呼ぶ呼称が後半になるにつれて姿を減らしていくのは、時間の経過が関係しているのだろうか。それとも単にそう表記するスペースも必要もなかったからか。

ミステリを濃く堪能できる楽しい短編集だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?