ハードボイルド書店員日記【145】

「あ、おはようございます」「おはよう」

珍しく荷物が入ってきた土曜日。早い時間から賑わっている。どうにか午前中に自分の分を出し終えた。

昼休憩から戻り、カウンターでシフト表を見る。変更されていた。30分品出し。社員に訊かなくても意図はわかる。昨日入荷した学習参考書の補充分が、まだブックトラックの両面を埋め尽くしている。担当者である店長は夏休みで出せる人がいない。

「いらっしゃいませ」声掛けをしながら学参エリアへ向かう。遅番の実用担当が品出しをしていた。目が合って挨拶する。

「実用も多いね」「大丈夫です。私のせいなんで」彼女は昨日まで有休を取っていたのだ。「いや、休み明けで戻ってくると仕事が増えるみたいな状況はよくない。有給休暇の消化は当然の権利なんだ」「前は○○さんが出してくれてたんですけど」数か月前に異動になった社員だ。補充の人員はまだ来ない。「学参が終わったら手伝うよ」「ありがとうございます」

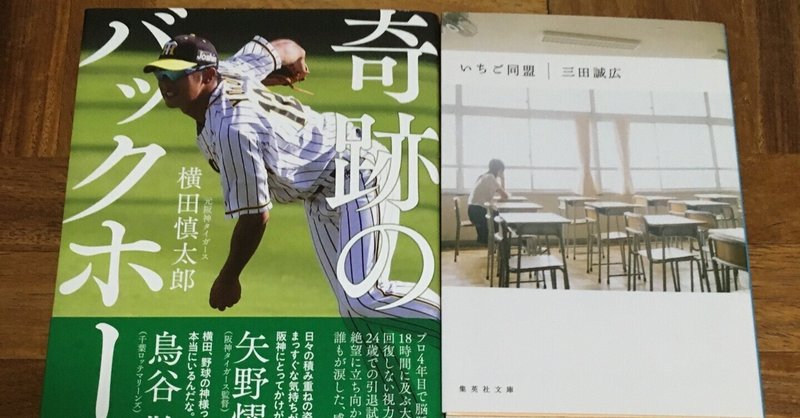

「あの、いいですか?」問い合わせだ。黒いTシャツを着た汗だくの中年男性。「はい」彼女が対応したので離れた。「横田さんの本、ないですか?」「横田さん?」首を傾げるのと私がムーンウォークで戻るのが同時だった。「こちらです」野球の棚から横田慎太郎「奇跡のバックホーム」を抜き出す。「やっと見つけた! どこも売り切れで」「真っ直ぐな人柄の伝わる素晴らしい一冊です」「しっかり読みますね」レジへ向かう背中を見送る。

「有名な方ですか?」担当者なら知っておいて欲しい。でも休み明けだし仕方ないか。「元・阪神タイガースの選手。2019年に脳腫瘍が原因で引退した」「そうなんですね」「18日に亡くなった。28歳の若さで」顔色が変わる。「……すいません」「いや」「週明けに注文します」「それがいい。幻冬舎だから重版して入れてくれるだろうけど」「……」何かを躊躇うような表情が浮かんでいる。

「先輩」「ん?」「こういう時に追悼コーナーを作るのってどう思います?」ベルが鳴った。レジへ急ぐ。無理にでも頭を空にする。一時的に。

戻ってきた。「亡くなった人で商売してるってこと?」「ファンや遺族の方が何を感じるかなって」「商売自体は悪いことじゃない。本を売らないと本屋も出版社も潰れる。そうなれば誰も欲しい書籍を買えなくなる。名著たちが失われる」それに、と続ける。書店で働きながら何度も考えたテーマだ。「ウチではコーマック・マッカーシーや原りょうの追悼フェアを開催していない。注文して平積みにもしていない」「亡くなったんですか?」口にしかけた言葉を飲み込む。私だって関心の乏しいジャンルにおける訃報には疎いのだ。

「きっと様々な考え方がある。でも彼らのイチファンとして言わせてもらうなら、何もない方が寂しい」「たしかにそうですけど」まだ釈然としないようだ。「ちょっと待ってて」文庫の棚へ向かう。学参たちがサルベージを今か今かと待っているのは重々承知している。もう少し辛抱してくれ。こちらも大事なことなのだ。

「これ読んだ?」集英社文庫の三田誠広「いちご同盟」を手渡す。「たぶん国語の教科書で」「3人の中学生の物語だ。重症の腫瘍で入院している直美、彼女の幼馴染の徹也、そして将来について悩む良一」記憶を頼りに201ページを開く。そこには直美の手術が終わるのを待つ徹也のこんな発言が記されている。

「腹が減ったな。昼メシを食ってない」

「おれはカツ丼にしよう」

「こんな時に、よく食欲があるなと思っているだろう」

「仕方がない。人間はメシを食って生きていくしかないんだ。自分でも、哀しいと思うよ」

「だがおれは、カツ丼を食いたいと思い、食ってしまった。そういう自分が、おれは許せない」

黙ってページを凝視している。「……すごくわかります。いや、わかる気がします」「俺たちも本を売って生きていくしかないんだ」「先輩もそういう自分が哀しいし許せませんか?」首を左右に振る。「俺は徹也みたいにピュアじゃない。横田さんのことを多くの人に知ってほしい。だから彼の著書を売る。それでいいと思ってる」息を継ぐ。「だがそうすることで己の中の何かを正当化しているのもわかってる。偽善者だな」「そんなことは」「それでもやっぱり俺は自分の職場を守りたいし、彼の書いた本をたくさんの人に読んでほしい」しばし考え、目を見て頷いてくれた。「入荷したら買って読みます。追悼のPOPを本音で書きます」

横田さん、東京ドームで決めたホームスチールと引退試合で見せたバックホームは一生忘れません。あなたが教えてくれた人の持つ可能性も。ありがとうございました。

作家として面白い本や文章を書くことでお返し致します。大切に使わせていただきます。感謝!!!