【知られざるアーティストの記憶】第49話 共に食べるという幸せ

Illustration by 宮﨑英麻

*彼は何も遺さずにひっそりとこの世を去った。

知られざるアーティストが最後の1年2ヶ月で

マリに遺した記憶の物語*

第7章 触れあいへ

第49話 共に食べるという幸せ

(彼と公園デートがしてみたい。)

かつて、彼と挨拶しか交わしたことがなかったマリは、そんなほのかな願望を抱いていた。それぞれに好きな飲み物を買って、穏やかな陽光とやわらかな風の中ベンチに座り、語らうのだ。好きな人と共にある時間と、何かを一緒に食べる、または飲むという原始的な行為とは、セットになっているのがいい。きっとそれは本能なのだ。彼のすぐ隣に居られるようになったマリは、彼の食生活をつぶさに見ながら、今度は

(一緒にご飯を食べたい。)

と願った。それには、彼を外食に連れ出すことよりも、彼の食生活にマリが合わせるほうが遥かに現実的であった。

それは難しいことではなかった。それが初めて叶ったのはいつのことだったか、どんなシチュエーションだったのかはもう思い出すことができない。でもそれは、彼が作った「かき揚げうどん」だったような気がする。

お昼近くまで彼の家にいたマリに向かって、

「お昼はかき揚げうどんを作って食べようかと思っているんだけど、キミも食べる?」

と彼は何の気負いも躊躇いもなく訊いた。

「え、いいの?じゃあ食べる。」

マリは一緒にうどんを用意しようとしたけれど、勝手がわからず、彼のするのを見ていることにした。

まず、業務スーパーの冷凍のかき揚げをタッパーで加熱しておく。次に、冷凍のうどんをよく過熱し、どんぶり椀に入れる。そして、やかんで沸かしたお湯を注ぎ、だし醤油で味を調える。ガスコンロを封印しているとは言え、元栓を捻れば火は点けられるので、彼はやかんで湯を沸かすことだけはしていた。単純な工程であるうえに、彼の手際もよかったため、とてもあっけなくかき揚げうどんはできあがった。

何しろ業務スーパーの激安食材であるから、

(それ、ほんとうにおいしいの?)

という気持ちでマリはそれのできあがるのを見守った。

「おい……しい。」

彼の作ってくれたかき揚げうどんは、不思議なことにちゃんとおいしかった。

ふと見ると、うどんをすすり終えた彼は、呆然と目を見開いて、何か大事なことを思い出したような顔をしている。

「楽しいね……。キミと一緒に食べると。」

ぽそり、と彼は言った。

マリは心の中で大きなガッツポーズをした。特別に会話が弾んだわけでもない。彼にとってのいつも通りの昼ごはんを、一人分ではなく二人分用意して、ただ二人ですすった。その原始的な営みの中にある幸せに、彼は気がついたようだった。

二人はキッチンに続く3畳の居間の真ん中に置かれたちゃぶ台を前にして、座布団に腰かけていた。ちゃぶ台の上にはトレーが乗せられ、よく使うお椀や湯呑、コップ、カトラリー類、食べかけのお菓子(註1)などが乗せられている他、母親に介護食を食べさせていたものであろうお皿やスプーンもまだ残されていた。そのトレーの一角には、マリがおかずを差し入れたときに添えた付箋のメモが並べられていた。よく見ると、その中には

「たくさんもらったので

お裾分けです。

召し上がって下さい。

7/4 スナガ

(昨夜、カットしたものです。)」

と書かれた紙片もあった。それは、彼の3クール目の入院中にマリがマサちゃんにお裾分けしたメロンに添えられたメモであった。

「なんでこんなの取ってあるの?メモだから捨ててくれていいし、これなんかマサさんに宛てたものだよ。」

とマリは笑った。

「だって、あなたが書いたものだから。」

彼は当然のような口ぶりでそう答えた。

(註1)彼は菓子類を常食はしなかったが、この頃、口の開いた揚げ餅(小さな歌舞伎揚げのような菓子だが、商品名は違う。)の袋がずっと置かれていた。個包装ではないので湿気らないかと心配だった。彼は食べる様子もなく、しばらくの間それはずっとそこに置かれていた。

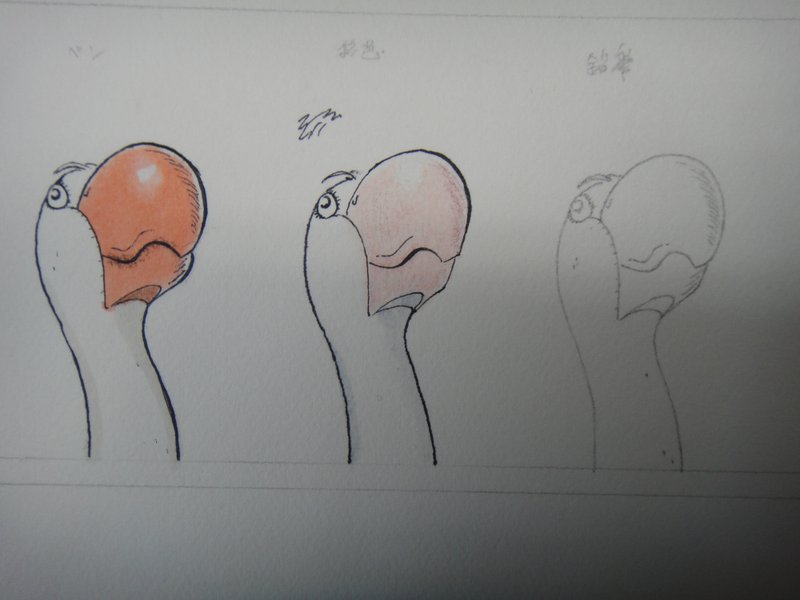

左から「ペン」「彩色」「鉛筆」と書かれているようである。

それからというもの、マリの予定が許すときには、彼の家で昼ご飯を一緒に食べた。あるときは彼がキャベツとにんじんを刻み、電子レンジで焼かない焼きそばを作った。それも予想に反して美味しかった。

「母親が居た頃にはいろいろやったよ。」

なるほど、彼の段取りの良さは長い間日常的に料理をしてきたことを物語っているし、彼の台所には一通りかそれ以上の調理器具が揃えられている。そして、おそらく母親に介護食を作ってあげていたときのものらしいフードプロセッサーとフードミルも棚の上で布をかけられて鎮座していた。

マリがいつか差し入れたレトルトのサムゲタンも、寒くなったある日、彼と一緒に食べた。サムゲタンの中身を箸でしごき出したレトルトの袋を、彼は捨てずに冷蔵庫へしまった。

「え、それ捨てないでどうするの?」

マリが目を丸くして訊くと、

「だって、まだ内側にスープがついてるから、あとでご飯になすって食べたっていい。」

と恥ずかしげもなく彼は言った。マリも食べ物に対しては人一倍もったいながりであることを自覚しているので、そのさらに上をいく彼に大いなる親しみと共感を覚えた。

彼の好物であるアジフライのサンドイッチを食べるときには、大きなアジフライを二人で分け合った。彼はパンにレタスとマヨネーズとアジフライを乗せて挟むと、

「自分のは自分で作って。」

と言った。そのパンは、業務スーパーで1斤67円で売られているものだとマリは知っていた。彼はその食パンを、塩分が他の商品よりも少ないから選んでいると言っていた。それはよいのであるが、問題は彼がその食パンを冷蔵庫で保管し、そのひんやりとした温度のままサンドイッチを作ることであった。

「私はパンを焼きたいのだけど……。」

電子レンジしかないので、仕方なくその「トースト」機能を使って無理矢理パンを焼こうとするマリを、彼は止めなかったが、

「そんなこと、したことがない。おっかない!」

と恐る恐る見守った。やたらと時間がかかり、庫内の温度が猛烈に熱くなるばかりで、パンには焼き色も付かなかった。この経験は後日、マリに家からホットサンドメーカーを持参させた。

もっと寒くなったら一緒に鍋をしたい。それから年越し蕎麦やお雑煮も……、とマリの中で夢が広がっていた。

★この物語は著者の体験したノンフィクションですが、登場人物の名前はすべて仮名です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?