古本から恋が始まる

書店には置かれていなかった。ブックオフにすらなかった。かろうじて在庫が確認出来たのはAmazonとかのネットショップだけだった。僕は自分の小説が発売されて一週間経って自分の本がちゃんと売られているか、気になりすぎてもういてもたってもいられなくなった。それで自分の本があるか確認するために都営の一日乗車券を使って方々を探し回ったのである。だが本はなかった。大型書店の隅にも、ブックオフのあのクズ本しかない特価品コーナーにさえなかった。

あまりにも無様な結果に僕は激しく落ち込み、やけになってはなまるうどんで天かすと生姜と醤油をぶっかけてうどんを食った。だけど一口食っただけで吐き気を催して、食いかけのどんぶりを店のテーブルに置いたまま店を出てしまった。

悲しすぎた。こんな有様じゃ次の小説はとても出せないだろう。編集者もそろそろ職変えたらなんて小馬鹿にしながら原稿を突き返してくるだろう。いやそれ以前に新作を書き上げるモチベーション自体なくなりそうだ。何をやってもダメ。どう書いてもダメ。自分で傑作だって盛り上がっても読者はガン無視。やりきれない。全くやりきれない。デビュー作の頃は絶対に売れるよ、なんて励ましてよく相談に乗ってくれた編集者も単行本出すごとに冷たくなり、今じゃ原稿の催促の電話しかしてこない。これもそのうちなくなり、僕は見事小説家を廃業してどっかのコンビニか工事現場で朝から晩まで働かなきゃいけない。今からじゃまともな働き口がないのはよくわかっている。ああ!無駄に小説にかまけた日々よ。親の言うとおりにまともな職に就けばよかったのに。

僕はどん底の気分で街をフラフラしていた。あたりには幸せそうな恋人たち。僕の小説の恋人たちなんかよりよっぽどキラキラして見える。自分が書いた恋人たちはモテない男の純愛妄想。ああ!本当に幸せな恋人たちを見ていると自分の小説の嘘くささに吐き気がする。もういよいよ絶望だと思った時、僕はふとそばの店のガラス戸を見た。

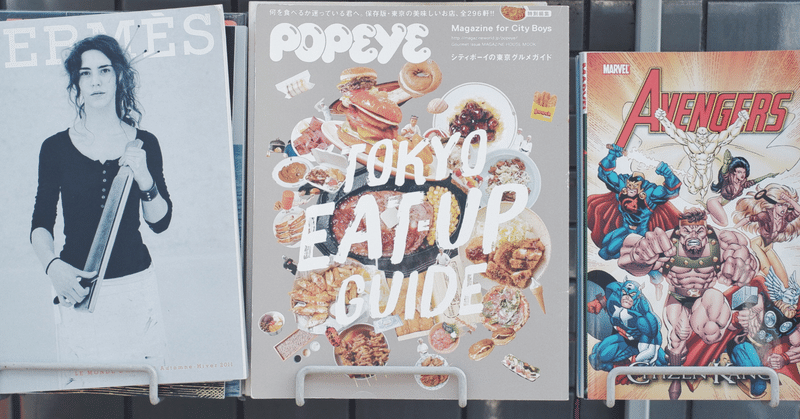

その店は古本屋らしく、ガラス戸の向こうに本が沢山並んでいた。一応専門ごとに分けられているようだが、本棚に収まりきれない本が大量にあり、それらは床の至る所に山積みにされていた。僕はこの古本屋を見て、学生時代に頻繁に神保町に通っていたことを思い出し、ふと立ち止まって店内を眺めた。入り口のそばにはレジカウンターがあり、その後ろには女の子が座っていた。彼女は客が来ないのか暇そうにただぼうっとしていた。そのレジカウンターの前に何冊か本が飾られており、セピア色に灼け切った本の中に一冊だけ新しい本があった。僕はその本をどこかで見たことがあるような気がした。それでハッキリとそれを見ようと入り口まで戻ったのだ。

バカヤロウ!何が見たことがある気がしただよ!その本お前のこの間出した新刊じゃねえかよ!僕は思わずそう自分に突っ込んた。そして思わず店内に入ってレジにある本の前に立った、

やっぱり僕の本だった。ラストまで書き上げた時、間違いなく僕の最高傑作だと涙した小説がそこにあった。古本屋にあるって事は買った人がいるって事だ。だけど、何故この店は僕みたいな売れない作家の小説なんかレジ前の目立つ所に飾っているんだろう。いや、冷静になれ、なんの謎もない。きっと今月の新入荷ってやつだ。曲がりなりにも新刊だしこの店の他の古本に比べたら売れると見込んで飾ってるだけだ。僕はこう自分を戒めて冷静になろうとした。だけど込み上げる感情は抑えられない。作家としてはこんな古本屋で誰かが自分の本を買おうが一銭の徳にもならない。いや、新刊が一冊売れても同じだ。印税は決められた部数の分だけ出て、増刷が掛からなきゃ誰が買おうが一銭も出ないからだ。しかしそれでも僕は嬉しかった。ずっと誰にも注目されなかった自分の本が古本屋とはいえ人の目に触れる所に置かれているのだ。そのうち口コミで評判が広がっていずれ増刷がかかるかもなんて思った。僕はまだピカピカな自分の本を見て目頭が熱くなった。

「お客さん、この本見たいのなら好きにとってもらって大丈夫ですよ」

店員の女の子が突然話しかけてきたので僕は我に返った。女の子はレジの後ろで怪訝な顔をして僕を見ていた。かなり可愛い子だ。古本屋には勿体無いぐらいだ。僕はドギマギして返事もせずに踵を返して店を出てしまった。

僕はそれからずっとあの古本屋のことばかり考えていた。レジカウンターの自分の本は売れたのか、売れなくてもまだ飾られているのか。もしかしたらあの本が売れてしまったとしても、別の人間が同じ本を売りに来るかもしれない。そうしたら僕の本は再びあのレジカウンターに飾られるかもしれない。そうだ。あの女の子は僕の本を読んだのだろうか。レジカウンターに飾るぐらいなんだから僕の本に少しは興味があるはず。古本屋の事情はよく知らないが、いくら新刊でも、全く注目されていない僕の本なんかレジカウンターの目立つ所に置かないはず、もし彼女が僕の本を読んで気に入ってあんなことをしているのだとしたら……

毎日古本屋のことばかり考えていたらやっぱりあの古本屋に行かなきゃいけないと思うようになった。だけど僕は怖かった。別にあそこに寄って本が飾られているか確認するだけだったらまだいい。女の子の怪訝な視線に耐えてさっさと立ち去ればいい。問題はそうじゃなくて自分の小説がとうにレジカウンターから外され、山積みの漫画本やエロ雑誌なんかと一緒に捨て置かれているのを、見てしまうかもしれないからだった。そんな現場を見たら僕はもう人間失格、人間落第、人間再受験しなきゃいけなくなる。

そうやって悶々と悩み苦しんだあげく、やっぱりあの古本屋に行って確かめなきゃならないと思うようにはなった。僕の本があったらラッキー、僕の本がなくてもラッキー(売れたと強引に思えばいい)。逆に僕の本がレジカウンターから外され隅っこの地べたに置かれていたら人間失格。だけどそれでもこんな生にえ状態で苦しむよりマシだ。僕は古本屋でどんなことが起こっても自分を保てるように、こんな気休めを自分に言い聞かせた。そんなわけで僕は今電車であの古本屋に向かっていた。

単行本なんて一ヶ月も経てばもう新刊ではなくなる。毎日毎日新作が出まくる商業出版では一ヶ月前の作品などもう中古だ。ブックオフに大量に売られ、ネットでは新品も古本も半額以下で売られているのが相場だ。僕の小説なんて存在すら確認できない。僕は古本屋のある駅に向かう電車の中で頭を抱えた。やっぱり行くのはやめよう。自分の本があるのかなんてどうでもいいだろ。レジに飾られてあったって要は売れてないってことじゃないか。エロ雑誌なんかと一緒くたにされたって無名の作家なんだから当たり前だ。本がないのは売れたからじゃなくて、古本屋が廃棄処分しただけじゃないか。そんな現実を確認しに行ってどうする。しかも今日はあの女の子じゃなくて多分古本屋のイメージそのまんまの陰気な店長がいるかもしれないんだぞ。そんなとこに行ったって自分の惨めな現状を再確認するだけじゃないか。ああ!もうやめようと思ったちょうどその時電車が止まった。そこは古本屋のある駅だった。

結局駅に降りてしまった。そして今古本屋に向かって歩いている。やめようと足を止めてもやっぱり本が飾られているかを見たい誘惑には勝てなかった。あの女の子は今日もいるだろうか。それともさっき想像したように店長らしきジジイが陰気な顔で座っているのだろうか。ああ!なんでわざわざ自分の惨めな現状を確認しなくちゃいけないんだ。本がレジカウンターに飾られていようがいまいが自分が惨めだって事には変わりないだろうに。

古本屋は駅のそばの商店街の中にあった。駅を降りて歩いたらすぐだ。ああ!心臓がバクバクする。結果がどうでも自分の現状は全くわからないのになんか合格発表みたいに緊張する。飾られているわけないさ。あれからもう一ヶ月経ったんだぜ。あの女の子だって一ヶ月前にチラッと店に寄った客なんて、その客が実は著者だった本なんてすっかり忘れているに決まっている。本はレジカウンターからとっくに外され、地べたにエロ雑誌と一緒くたに置かれ、あるいは最悪なことに廃棄されているに違いない。僕はもうヤケクソになって足を早め、そして古本屋の入り口に立ってガラスのドアの向こうのレジカウンターを見た。

ああ!なんてことだ!他の本は一ヶ月と全く変わっているのに僕の本だけが相変わらずそこにあるではないか!しかもレジにいるのは一ヶ月前と同じあの子だ。けっして古本屋でお馴染みの陰気なジジイじゃない!僕は鼓動が高まるのを感じながら店内に入ってレジへと向かった。するとそこにビニールパッキングまでされた自分の本があり、しかも『私のオススメ本です!』なんてポップまで付いているではないか。えっ?まさか彼女がこのポップを書いたのか?いや、そうに違いない。こんな可愛い字、ジジイの店長が書けるわけがない。僕はビニールパッキングとポップで飾られた自分の本と、レジに座っている彼女を交互に見て、今度はホントに泣きそうになった。その時彼女がこちらを見ているのに気づいた。僕はハッとして目をそらそうとしたが、もう遅かった。彼女が僕に喋りかけてきたからだ。

「お客さん、その新しい本に興味があるんですか?」

僕は一か月前と同じようにドギマギしてしまい、何も言えず口ごもってしまった。しかし彼女はあっと声を上げて僕を見つめて再び話しかけてきた。

「そういえばお客さん、少し前にうちの店来ませんでした?」

僕は彼女がたったの五分もいなかった自分のことを覚えてくれていたことに有頂天になってつい勢いで相槌を打ってしまった。すると彼女は満面の笑顔を輝かせて言った。

「やっぱりそうか。私妙に記憶力はあるんで結構小さなこと覚えてるんですよね。まあ、この店が暇だってこともあるけど」

そういって悪戯っぽく笑う彼女は本当に可愛い。こんな子が僕の愛読者だったりしたら……だけどそれを聞く勇気は僕にはない。ああ!自分の内気な性格が恨めしい。僕がパリピみたいに女の子に気安く声をかけられるようなやつだったらよかったのに。

「あっ、すみません。いらないこと聞いて。で、お客さん、やっぱりこの本に興味があるんですか?お客さんこの前来た時もこの本ずっと見てましたよね?」

興味がないわけないだろ?だってこれは僕が書いた本なんだから。君こそどうなんだよ。プレミア本でもないのにわざわざビニールパッキングなんかしてポップまで書いているんだから、勿論読んでるんだろ?ああ!早く答えてくれよ!だが、彼女は聞く力のまるでない僕のために、僕のテレパシーを感じてか、自ら答えてくれた。

「私、この人の作品の大ファンで、彼が描いた本は全部持っているんです。しかも二冊分。一冊は観賞用、もう一冊は保存用って感じで。あなたもこのが描いた本好きなんですか?好きだったらうれしいな。うちの学校に同じ趣味の人全然いなくて」

僕はこの多分バイトの大学生の言葉を聞いて全身の血管が一気に吹き上がった。昔の漫画だったら即鼻血ブーして倒れているシチュエーションだ。ああ!なんてことだろう!こんなところに僕の最高の読者がいたなんて!彼女は僕の三冊出した小説を二冊ずつ購入し、そのうちの一冊を宝物のように保存しているのだ。僕は今彼女に恋をした。だけどこれはきっと出会った一か月前からずっと恋をしてたに違いない。僕は彼女に感謝の言葉を述べてそれから告白をしようと思った。自分でもありえないぐらいの大胆さ。だけどこの恋をかなえるためだったらそんな遠慮なんか邪魔だ。告白したら君を僕のボロアパートに攫ってしまいたい。そして僕の書きかけの原稿を見せてあげたい。ああ!もうそれからのことは分かっているだろ?僕は今生まれて初めて恋をしているんだ。

「僕もこの本は好きだよ。だってこの本を書いたのは……」

「ですよね!」と彼女が前のめりで僕の告白を遮って勢いよく喋りだした。告白は中断されたけどまあいいや、聞いてやるさ、君の僕の小説への熱い思いを。

「三鈴健太さんってホント凄いよね。どうしてあんなに可愛い女の子描けるんだろう!」

三鈴健太?誰それ?俺そんな名前じゃないぞ。もしかして今名前言い間違えた。僕は笑って君今名前を言い間違えたよと指摘してやった。すると彼女はマジ顔で私が三鈴さんの名前間違えるわけないでしょと言い返してきてそれからこう続けた。

「ホント三鈴さんのイラストって素敵よね。男の人なのにどうしてこんなに女の子の可愛いところ描けるんだろう?この本のイラストなんか最高だと思わない?私三鈴さんが表紙描いた本全部持ってるんだけど、これが一番いいと思うの。でも、売れないんだよなあ。やっぱりいくら表紙がよくても本の中身が詰まらなかったら誰も買わないのかなぁ~。一か月も前からこうして飾ってるのにいまだに誰も買わないなんて。ああ!こんな本どうでもいいから表紙だけ売ればいいのに!そういえば来週から三鈴さんの展覧会始まるけど、この本の表紙の原画展示されてるかなぁ。本はどうでもいいってか表紙だけ残して早く捨ててやりたいけど、イラストは最高なんだよなぁ。ねえ、あなたもそう思うでしょ?」

僕はあんまりの事態にもはや考える能力をなくしてしまった。ああ!馬鹿野郎!こんな無理にもほどがある勘違いなんてあるかよ!俺のあの苦しみ尽くした一か月は何だったんだよ!俺はこれからどうしたらいいんだ!だがこのバカ女はその僕の気も知らないでしつこくこう聞いてくる。

「ねえってばぁ、なんか言いなよ。あなたも三鈴さんのファンなんでしょ?萌え絵とか好きなんでしょ?だから一か月前も今日もこうして本を見に来たんでしょ?ねえ、三鈴さんって最高だよね!」

僕はこのバカ女のお喋りを生涯最大級の大声で怒鳴りつけてやった。

「このバカ女め!最高なのはこんなくそみたいなイラストじゃなくて、俺の小説だ!」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?