さよならではなく、またねと笑って

もらった一万語はすべて「さよなら」に使い果たしたい、悪く思わないでくれ、という内容の詩を見かけたことがある。うろ覚えだから間違っているかもしれない。けれどたしか、寺山修司さんの詩だったと思う。

なんでこの詩を思い出したのか。たぶん、大学を卒業してしまったからだろう。

「さよなら」を言うためだけに一万もの言葉を用いたら、それは一体どれほど豊かな別れの言葉になるだろう、とふと思ったのだ。果たして私は一万もの言葉を知っていて、それを「さよなら」だけに費やすことができるだろうか。

それほどまでに多くの言葉を「さよなら」のためだけに費やせたならば、その「さよなら」は陳腐な愛の告白よりも、はるかに相手への思いを伝えられるものになるのではないか。

そんなことを考えながらも、とにかく卒業のことを綴っておこうと思う。

個人的な日記にも、友人たちに宛てた手紙にもいろいろなことを書いたけれど、noteという場所を借り、ある程度人目に触れることを前提とした文章で、私たちの日々が本当にあったことを、形として残しておきたいのだ。

卒業式

卒業式直前まで、連日つめたい雨が降っていた。前日などは、私の実家では雪が積もるほど天候が悪かった。けれど、卒業式当日である3月22日は信じられないほど気持ちのよい晴れだった。

文学を学んできた私たちとしては、そこに何らかの必然性を求めないわけにはいかないくらいの晴天。

***

2月の頭ごろ、「卒業式で答辞を読まないか」と指導教員の先生に誘われた。

私たちの大学の卒業式では、毎年、答辞を読む担当の生徒を、学部交代で回しているらしく、今年は私たちの学部の生徒が代表になる番だったらしい。さらに、学部の中でどの学科から代表者を出すのか、というのも、3つの学科で順に回しているらしく、それもちょうど私たちの学科だったという。

それで先生が私に声をかけてくれたのだ。

大学卒業式で挨拶をするなんて、滅多にない光栄なことだし、それもまた私にとってひとつの経験になるから、引き受けてみるのも悪くないと思った。

しかし壇上に立つことになれば、私だけみんなとは別行動をとらなくてはならなくなってしまう。予行演習があって早めに会場に行かなくてはならないと言うし、もしそうならば、おそらく座る席も指定されるだろう。

それはちょっと嫌だったので、返事を曖昧にすることでやんわりと断った。先生に真っ先に声をかけてもらっただけでも充分にうれしかったのだから、それを誇りに思いながら辞退する方が、私にはかっこいいように思えた。

その後先生は他の子に声をかけ、答辞はなかよしの、おひさまみたいな女の子が読んだ。彼女の答辞はものすごくよい内容で、言語文化を学ぶ者としては何の文句のつけどころもない、素晴らしいものだった。

そして私は、やっぱり答辞を読むことを断って正解だったと思った。こんなこと言うの、よくないかもしれないけど。

***

卒業式の日、私たちは朝からLINEのグループで連絡を取り合って会場に集合し、いつものなかよし4人で写真を撮ってもらった。

そのあと4人で会場に入り、学部ごとの受付をしたとき、席の番号と列が書いてある紙を渡されたのだけれど、うっかりやさんの彼女の席だけ、列がひとつ後ろになっていた。

それを見て「うわあ、私だけ列が違うよお」と嘆いたうっかり屋さんの彼女を見て、カッターシャツの彼がすぐさま「取り替えてもらおう」と言った。そして4人で一列に並んで座れるよう、受付の係のひとに一緒に頼み込みに行った。

受付の女性たちはたいそう親切で、いやな顔ひとつせずカードを4枚とも取り替えてくれ、その結果として私たちは4人で連なって着席できることになったのだ。

私とうっかりやさんの彼女は「本当に4人で一緒に座りたいと思ってくれてるんだね、うれしいね」と笑いあった。

それだけではない。

カッターシャツの彼、眼鏡の彼、私、うっかりやさんの彼女の順で席に座ると、なんとそのあと「よお」と言いながらやってきたワニの筆箱の彼が、うっかりやさんの彼女の隣の席に腰を下ろした。

「えーっ!あなた席ここなの?うそでしょ!座席番号間違ってるんじゃないの?ちょっと見せてごらん」

ワニの筆箱の彼の持っている、座席番号の書いてある名刺サイズの紙を奪い取ると、確かに私たち4人に連なる番号が記載されており、「本当だわ!疑ってごめん」と謝ったら、彼は「おれ、今何を疑われたの?」と、困った顔で笑っていた。

だって、そんなことある?

ワニの筆箱の彼とは誰も何も連絡を取っていなかったのに、あの大きな会場で、結果的に私たちは5人で並んで座り、式に出席することができたのだ。

すごくない?これはもう、そういう運命なんだ!とはしゃいで、みんなで大喜びした。たとえ約束していなくても、こういうことは起こるべくしてきちんと起こるのだ。

***

全卒業生の代表として前に立ち、学校長から学位を授与され、4年間言語や文学を学んできた者が最後に答辞を読むなんて、きっと何よりも光栄なことだろう。私はおひさまのような彼女が、その役を堂々とやってのけているのを見ながら胸をうたれたし、実際にそれはすばらしいことだと思う。

しかし私は辞退するという選択をしたおかげで、だいすきな友人たちと、式の最中も前後もずっと一緒にいることができた。私にとっては彼らと最後までともにいられることの方が、初めて会う学校長に賞状をもらうことよりも、ずっとずっと価値があったのだ。

以前の私なら、すぐに提案を受け入れて表舞台に立つことを選択していたかもしれないけど、それを蹴るという選択をできたのは友人たちのおかげ。そして私は、その選択をできるくらいには、ほんのすこし大人になれたのかもしれない。

大博士より、そして大博士へ

私たちのゼミの先生は今年度で65歳となったので、表向きはこの春を前にして定年退職ということになっている。

だから、私たちは先生が教授として指導する最後のゼミ生になるわけだけど、実はこの話には続きがある。先生はどうやら次年度も講師として近現代文学を教え続けることになっているらしい。

次の教授が見つかるまで私はバイトです、と先生は笑っていた。

午前中に大学全体の式を終え、午後からは各学部学科で、学位授与式が行われることになっていた。私たちは13時から学生研究室で学位授与という予定だったので、うっかりやさんの彼女のお母さんの車に乗せていただき、大学まで舞い戻った。

私たちは大学4年間文学を学んだので、文学士号を与えられることになる。自分で書いていて思うけど、文学士号ってなんて格好いいんだ。

ちょっと格好よすぎやしないか。

さて、とりあえずその話は置いておこう。学位授与式のために研究室に戻ると、先生はいつものように普通の顔をしてそこらへんをうろうろしていた。それに安心して「こんにちは」と挨拶をした私たちに、先生は13時から、ひとりひとりの顔を見ながら学位記を手渡してくれた。

私は苗字が50音の最後の最後なので、学籍番号も学科で最後。

だから先生は「あなたは最後なので、全部読んであげましょうね」とおっしゃって、私の名前から生年月日から文章の内容まで全文を読み、学位記を渡してくださった。

出席番号が真ん中の生徒はどうしても「以下同文」で省略されてしまうけど、実は出席番号が最後だと、そういうメリットがあるのだよな。苗字が最後で本当によかったなあ〜と思いながら、「ありがとうございます」と頭を深く下げた。

***

先生のゼミに所属しなかったら、私は澁澤龍彥という文学者を知ることはなかったし、『高丘親王航海記』で卒論を書くこともなかっただろう。

それだけではなく、みんなとの関係性も、それに伴う研究室での多くの思い出も、そのほとんどを得られなかったかもしれない。

そう考えたら、私は先生のもとでなんて多くのものを得たのだろうか。

先生は学生と話すことが大好きなひとだから、しょっちゅう自分の研究室から出てきては、論文を読んだりレジュメを書いたりしている私たちにちょっかいをかけた。

先生のおしゃべりに応じていると、「おまえ、さっきから喋ってばっかでちっとも作業してへんやないか!」と言う。「違います!先生が話しかけてくるからです」と返すと、先生は大喜びする。

そして私たちをからかうそのついでに、といった様子で、「三島のこんな本がありますよ」「村上春樹で卒論書くひとは、この雑誌を読んでおきなさい」と、研究室に来ている学生に、いろいろな情報を与えてくれた。

一体私が澁澤のエッセイを何冊先生から借りて読んだことか、そして、先生がなんとたくさんの本を持っていたことか。研究室に通って先生にたくさん助言してもらったおかげで、私は無事に卒論を書き上げることができたのだ。

***

先生は自分のLINEの名前を「大博士」に設定している。授業の発表資料や、やゼミの資料を印刷するために使うことを許可されている先生のコピーカードにも、「大博士授業よ〜」と書かれている。

そんな大博士の、教授としての勤務が最後となる年度に、私たちが当たったのは、必然としか言いようがない。

そして私たちは、先生に「学位記」を作成して手渡すことにした。

先生にも卒業証書を渡そうというアイデアは、かなり早い段階からカッターシャツの彼が提案していた。しかし卒論を書き終わってから卒業までは思った以上に時間がなく、それぞれが春からの新生活のための支度に追われてもいたせいで、結局卒業式の日の午後にドタバタと作ることになった。

学位授与式が終わり、卒業生が帰り始めてから、「今夜は最後だから、みんなで飲みたいね」という話になったので、すぐさま先生を誘いに行った。先生は「今夜は空いてますよ」と参加の意を表明した(かわいい)。

そして私たち4人が作った(というより、袴を脱ぎ捨てにホテルへ戻った私たちに代わって、そのほとんどを男子たちが作った)、「大博士号記」は、研究室のコピー機でカラー印刷され、さらにはぴかぴかとラミネートまでされて、その日の夜に先生に贈られることになった。

賞状を贈られた先生は、かなり分かりやすく喜んでいた。

35年間に渡り、毎春、生徒を送り出し続けてきた私たちの先生。花や手紙、おいしい食べものは今まで山ほどもらってきたかもしれない。けれどさすがに、卒業証書はもらったことがないんじゃないだろうか。

ええい、ここで書いてしまおう。

実は私は今まで、ゼミの先輩たちが羨ましくて仕方がなかった。

授業の折や、ふとおしゃべりしているときに、先生が卒業生のことを心底愛しそうに話すのを見るたび、「先生は私のことも、私たちのことも、こうして後輩たちに話してくれるだろうか」と思っては、先輩たちに嫉妬した。

でも今は、私たちは私たちのやり方で、先生の記憶に残ることができるんじゃないだろうか、と思える。

ずいぶん前に先生は、自分のゼミは卒業生が多すぎて、OBやOGたちがやってきて同期の子の話をしたりしても、すぐに顔や名前が出てこないことがあると言った。

それは仕方ない。だって先生の受け持つ近代文学ゼミからは、これまで400人以上の卒業生が出ているのだ。実際に今年だって、私を含めて16人もの学生がゼミに所属していた。

でも同時に、先生はこうも言っていた。

「卒業生の顔と名前がぱっと結びつかないこともありますけどね、ただ、卒論の作品を言われたらすぐ、ああ、あいつか、って分かりますよ。私は生徒がどの作品でどんな内容の卒論を書いたか、全部憶えてますからね」と。

それを聞いたときの衝撃たるや!

これこそ、私たちの大博士が数十年にも渡って学生たちから愛される理由なのだと思う。先生は私たちに「先生にとって、自分は特別な生徒かもしれない」と思わせるのが信じられないほどうまい。

たとえそこまでは思えなかった学生がいたとしても、先生はどんな生徒に対しても「自分をきちんと見てくれている」という安心感(ときに恐怖心)をきちんと与える。

まだ先生とほとんど話したこともない段階で、名札のついていない学生の名前を覚え、顔を見ただけで話しかけるし、生徒がやってきたら喜んで研究室に招き入れるし。学生に勧められたものはすぐにチェックして、感想を伝えてくれるし。

そしてそれは、先生が学生とかかわることが本当に好きだからなのだ。

だから先生はきっと、コロナの間つまらなかっただろうと思う。ようやくコロナが明けて、久しぶりに私たち4回生と研究室での時間を得られ、先生も楽しかったんじゃないかと私は思うのだ。

先生は、私たちのことも卒論の小説や内容で憶えていてくださるだろう。先生にとっては生徒たちがみんなかわいくて、みんな特別というのはあたりまえのことなのだ。

この1年間でそれが分かったから、私はもう先輩たちに嫉妬したりしない。実質的には来年以降の後輩たちが先生の最後の生徒たちになるけれど、それを羨ましく思ったりもしない。

だって先生は私たちのことも、すごくすごく好きだから。今まで、これからの生徒たちを愛しているように、私たちのことを愛してくれているから。

***

最後にもうひとつ、書いておこう。

私には昨年の春から、絶対叶えてやるぞと決めていたことがある。

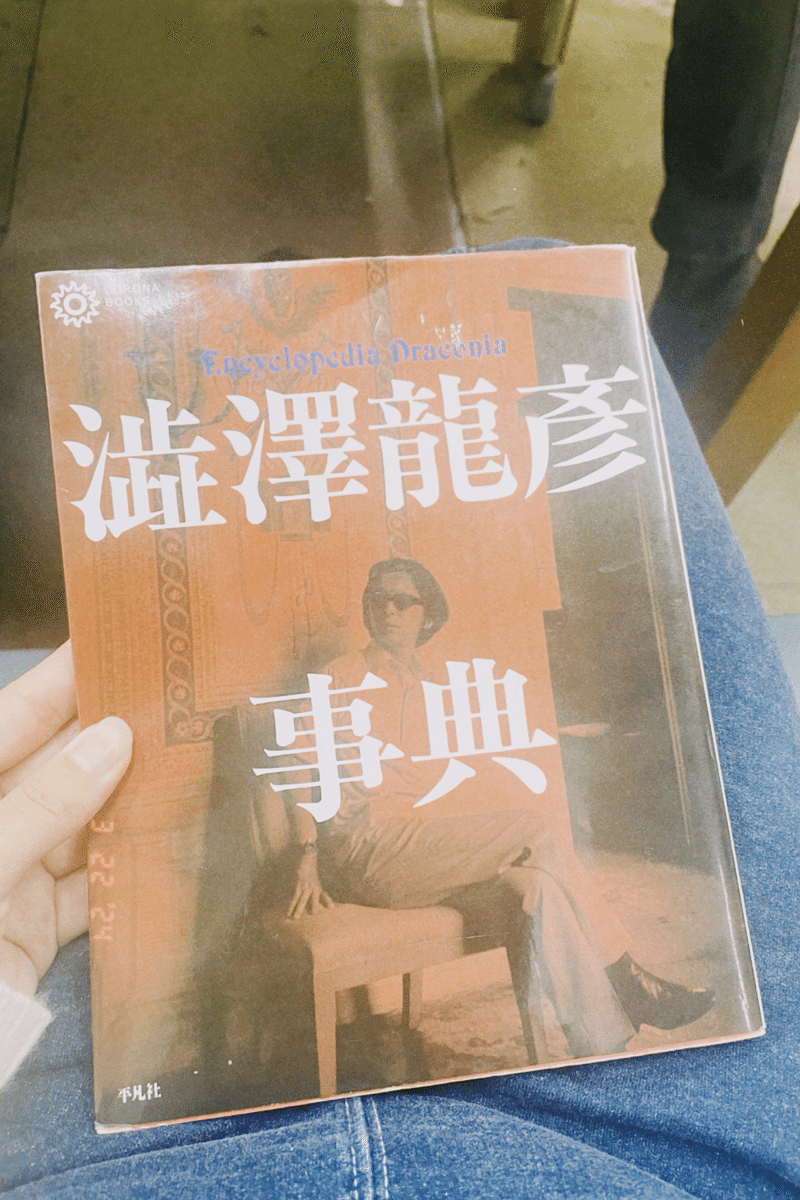

それは卒論の作品が澁澤龍彥の『高丘親王航海記』に決まってから先生が最初に貸してくださった本、「澁澤龍彥辞典」を先生から譲り受けることである。

当時、その本にざっと目を通した後で先生に「この本すごくいいですね」と言ったら、「それはおまえが無事卒業したら、メルカリにでも出すぞ」とおっしゃるので、「ええ!メルカリに出すくらいなら私にください」とお願いした。

すると先生は、「こんなのは自分で探したらいくらでも買える」と言って、ちっとも取り合ってくれなかったのだ。

それを聞いて私は、卒業のときには絶対にこの本を先生からもらってやる、どこの誰かもわからないようなひとに、メルカリで買われてなるものか!とひそかに燃えていたのだ。

だから卒業式の日の夜、研究室の棚に置きっぱなしになっていたこの本のことを思い出して、みんなの前で先生にそのときの話をした。

先生はお決まりの台詞、「えー!わし、そんなこと言ったかな」を放ったあとでご機嫌に笑って、「第一、そんな本持ってたかどうかも覚えてないわ」と言い捨てた。

「え〜!またそんなこと言って!」と反応していたら、先生は私に本を見せろと言い、表紙をじっと眺めてからこう言った。

「いや、分からんなあ。だって見覚えがないもん。そんな本があったってこと自体忘れてるわ。多分これ、お前のために買ったんやわ。おまえが澁澤をやるってなったから、たぶんどっかで入手したんやと思うわ」

ちなみに澁澤龍彥の『高丘親王航海記』で卒論を書いたのは、先生の歴代ゼミ生リストを鑑みても私でようやく5人目である。

そして先生の曖昧な発言を聞いて「これはいけるぞ」と思ったので、私は先生をじっと見つめ(忍法・上目遣い)、単刀直入にこう質問した。

「じゃあ、この本私にくださいますか?」

「欲しいんか」と先生に訊かれて、「はい。とても欲しいです。ください」と返したら、先生は間髪入れずに、「よろしい。差し上げましょう」とOKサインを出してくれた。

私はそこで「してやったり!」とばかりにガッツポーズをしながら大喜びし、ありがとうございますと何度もお礼を言った。

こうして私のものとなった本が、下の写真の本である。なお、もし今後数年の間に先生のゼミで澁澤をやるひとが出てきたとしても(その可能性は限りなく低いと思うけれども)、私はこの本を先生には返してやらないつもりである。

どんなに天気が悪くても毎日研究室にやってきては、私たちにちょっかいを出してきた先生。ときには厳しく指導しながらも、努力している者を決して見捨てなかった先生。適当な話をしては話したことを忘れ、その度に私たちを翻弄した先生。近現代文学を深く愛していた先生。

「あなたたちが最後のゼミ生で良かったと思いますよ」と言ってくれた、私たちの敬愛する先生。

私こそ、先生のゼミに所属できてよかった。偉大なる大博士のもとで学べたこと、そして卒業できたことを私は生涯誇りに思うし、それはきっとみんなも同じことだと思う。

うつくしい別れのこと

・ワニの筆箱の彼

いつだっただろう。卒論執筆中だった記憶があるので、おそらく12月から1月にかけてくらいだっただろうか。

夜に研究室に残っていたワニの筆箱の彼に「またね」と言って先に帰ろうとしたら、「えっ」と言われたことがある。彼がそれきり何も言わずにフリーズしているので、思わず「どうしたの?」と問いかけると、彼は「え。永遠の別れかと思った」と言う。

訳が分からなくて私の方がフリーズしてしまいそうになりながらも、咄嗟に「そんなわけないでしょう。明日も来るからまた会えるよ」と返すと、「そうなん。まあ、それじゃあまた明日ね」と言うのだ。

やはり訳がわからなかったので、その場では手を振り、帰りながら考えた。彼は「またね」にそんな深い意味を求めていたのか。「またね」ではなく、「また明日ね」とわざわざ言い直したのには、理由があったのか。

けれど多分これ、気にしているのは私だけで、彼は何も気にしていないどころか、今話しても「え、そんなことあったっけ?おまえ気にしすぎだよ」と言うだろう。そこがまた、とっても妙で、とってもいいんだけれどさ。

卒業式の日、学位を授与されたあと、ワニの筆箱の彼は夜19時に出発するバスで実家へ帰ると言い、夕方から夜にかけては他の友達との予定が入っているとも口にした。それはつまり、私たちと卒業式の夜をともに過ごせないということ。

だから彼とは明るい時間に研究室で別れた。青空が見えて日がさしている、あたたかく気持ちのよい午後の、とりわけ大好きな友人との最初のお別れ。

今書いていて思い出したけど、これまた寺山修司さんの言葉に、こんなのがあった気がする。

昼の「さよなら」は笑顔でできる。すぐまた逢えるような気がする。だが、一番はっきりと二人をへだてるのは昼の「さよなら」である。涙は日が沈んでからゆっくりとあふれ出る。

彼が研究室を去るとき、私は「またね」と言った。

さっき書いたような、「またね」と「また明日ね」にかかわるやりとりをわざわざ思い起こしていたわけではないけど、自然と「またね」と言ってしまったのだ。

ワニの筆箱の彼は私の目を射抜き、卒業なんてさして重要でもなさそうだとでも言うような表情をしてみせた、あのアンニュイな瞳で。まるで明日も会えるかのような、そんな気楽さで、彼は「うん。またね」と軽やかに返して、颯爽と研究室を去って行った。その華奢なスーツの後ろ姿の格好よかったこと。

そのあと、彼がくれた小さく短い手紙を読んだ。私が酔っているときに「卒業式に手紙を寄越せ」と強く訴えたので、「わかった、わかった。うるせいな」と言いながらも、書いてもらうことができた手紙。

彼からの手紙にはこんなことが書いてあった。

僕の研究室生活の楽しさの源は青葉さんにあったのではないかと思うよ

村上春樹の小説の主人公みたいな言い回しだなと思い(彼の卒論の小説は『ノルウェイの森』である)、その後で、ええ〜、そんなこと言ってくれるんだ!と思ってにやにやしちゃった。

ここに文面の引用を載っけてるのばれたら、怒るだろうな。「おまえさあ、ひとの手紙の中身勝手に載せんの、よくないよ、マジで」と言われる。絶対。でもいいや、載せちゃおう。

だってすごく嬉しかったから。

彼への手紙にも書いたのだけど、私にとってワニの筆箱の彼は、とりわけなんの気兼ねもない相手だったように思う。

幼かった日、まだ性別の曖昧だったころ、何か同じものを覗き込もうとして、ぎゅっと隣の相手とくっついても何も思わなかった感じを、みなさんは分かってくださるだろうか。

彼は私にとって、まさにそういう相手だったのだ。他の比喩が思い浮かばないくらいには。

怒られるかもしれないけど、私は彼とぎゅっと手を繋ぐのも平気だっただろう。繋いだことなんてないけど。冬にお酒を飲んで酔っ払って、寒い雪の中を、他の子も一緒に並んで、隣り合った彼と腕を組んで歩いたり、彼を雪の中にダイブさせて、げらげら笑いながら手を差し出して起こしたりするの、楽しくて仕方なかった。

肩や指先が触れていても、本当になんとも思わないのだ。そして彼も、私に対してなんとも思わない。そのことが分かっていたから、安心して近づいたり離れたりできた。

彼はたまたま男の子だったけど、たとえ彼が女の子だったとしても。そして私はたまたま女の子だったけど、たとえ私が男の子だったとしても。

私と彼の性がどんな組み合わせだったとしても、普通に手を繋いだり、腕を組んだりできたんじゃないかと思うのだ。まるで幼い子ども同士みたいに。

彼がどうであったかは知らないけど、私にとって彼はそういう相手だった。そしてそんな相手を、20歳を超えてから得るなんて、私は夢にも思わなかった。

私はつめたい人間なので、「もしかしたら私たち、卒業後には、わざわざ予定を合わせてまで会おうよ、とはならないかもしれないけど…」とはっきり彼への手紙に書いた。彼は何とも思わないだろう。そんなことを書いても。

「またね」が「またね」にならなくても、大丈夫。私は彼に対して全てを伝えたし、もう2度と会えなくても後悔はない。会えたら会えたで愉快だなと思う。

私は彼との関係性を得られたことを大切に胸に秘めて生きていく。そして胸の中でひそかに、彼もそうだといいなと思う。

・おひさまのような彼女

彼女のことはnoteで何度か書いたようで、あまり深くまでは書いていないような気がする。

卒業式、全卒業生の代表として舞台の上ですばらしい答辞を読んだ彼女。2歳年上で、所作や言葉遣いの美しい、大人びた彼女のこと。

いま思えば、私は彼女とある程度仲よくなってから、それ以上彼女のこころに踏み込まないようにしていたし、彼女にもあるラインまでしか踏みこませないようにしていたような気がする。

これが私のよくないところで、私ってたぶん周囲から見たら、あたたかそうに見えてちょっとつめたく見えてしまうような人間なのだ。

誰とでもすぐに仲よくなれるひとというのは、初対面で既に、ある程度難なく他者と会話できてしまう。だからそういうひとと話したら、私たちは一瞬「仲よくなれたかもしれない」と錯覚してしまう。

でも、実はそれはすこし間違っている。

そういうひとは、あるラインまでしか踏みこませてくれないのだ。誰とでも気さくに話すがゆえに、他者の入ってきてよい場所とそうでない場所を明確に分けている。人見知りをするひとや、簡単にこころを開かないひとは、慣れたりこころを開いたりするまでは骨が折れるけれど、そこさえ解いてしまえばかなり深くまで踏み込ませてくれる。

しかし誰とでも話せるひとは、いつまで経ってもあまり距離感が変わらない。どこまで内側に入れたのか分かりにくい。

だから、自分で思っていたよりも、相手は自分を受け入れてくれていないのだという事実に気づくタイミングが必ずある。そしてそのとき、私たちはすこし裏切られたような気持ちになって、自分が相手にとって特別な存在でありたかったのだということをはじめて理解する。

私は自分で気になるひとに声をかけに行くし、今まで出会ってきた多くのひとは私の声に応じてくれた。そして「あなたが話しかけてくれて嬉しかったよ」と伝えられるたびに、私は素直に喜んだ。

けれど私はね、おひさまのような彼女が「研究室で友達を得られたのは青葉ちゃんのおかげだよ」と言ってくれるたび、「そんなことないよ、私がいなくてもあなたは別の方法でみんなと仲よくなっていたはずだよ」と思っていたのだ。これは伝えなかったけど。

そしてそう感じてしまう理由は、私が彼女の中へ必要以上は踏み込まず、そしてまた彼女を私の中へある程度までしか踏み込ませなかったから。

そしてそれを何故だろうと不思議に思って、ここ数日考えていた。

私は彼女のことをすごく好きだし、彼女も私を好きでいてくれているのだということは分かっていた。

彼女は私のことを太陽みたいだと言ってくれた。研究室で友達ができたのは青葉ちゃんのおかげだよ、とうれしそうに言ってくれた。私たちは最初は苗字にさん付けで呼び合っていたのに、一生懸命練習して名前で呼び合うようになって、同じ机、隣の席で一緒に勉強するようになって。

なのにどうして、私は彼女が私の奥へ入り込もうと思ってアクションを起こしてくれるのを知らんぷりしていたのだろう。最初は、私が自分から話しかけたくせに。

そして考え続けて、すこしだけ分かったような気がする。たぶん、彼女が私の憧れに最も近いひとだったからだろう。

彼女は仲良くなりたいと思うひとのために躊躇いなく時間とお金を使うことができるし、自分の下した決断にきちんと納得することができる、芯の強いひとだ。バイトでも勉学でも、いま自分の持っているすべてを費やして向き合う。それだけではなくて、現状に満足せずに努力し続けることができる。

いつでも気丈に振る舞って、自分で自分のご機嫌を取り、素敵な笑顔を絶やさない。けれど疲れたときは正直に「疲れたあ~」と言う。どんなひとにも良さを見出そうとする。いろいろな立場から物事を考えようとする。

彼女は私を太陽のようだと言ってくれたけど、私は彼女をおひさまのようだと思う。同じものを指していても、私は「太陽」と「おひさま」は少し違うような気がしている。太陽はまぶしくてエネルギッシュな感じ。でもおひさまは、もっとあたたかくて穏やかな感じがする。周りにいるひとを、ぽかぽかとした気持ちにさせる。

私はもっと素直になって、彼女と話したりすればよかったのだ。

彼女に憧れている私は、彼女の隣にいると、あんなふうに無邪気でかわいいひとにはなれないのが分かった。明るくてあたたかな彼女といると、自分の暗いところと正面から向き合わなくてはならないような気がした。

だからたぶん、私は無意識のうちに彼女を遠ざけてしまった。私は彼女を、私のこころの中のある線までしか招き入れることができなかった。それは私の弱さなのだと思う。

気づいたのが最近すぎて、これを彼女に直接伝えることもできなかった。でも彼女は私の書いた手紙を読んでから「泣きそうになった」と連絡をくれた。

彼女は春から大学院に進学する。まだ文学の学びを深めていく彼女を私は尊敬する。そして私は彼女にまた手紙を書くだろう。そのときは、大学にいたころよりもっと近くに彼女を感じられるかなあ。そして彼女はまだ私の中へ踏み込もうとしてくれるかな。

そんなことを考えて、彼女とさよならをした。彼女は卒業式の日、早起きで、式の予行練習もあって大忙しで疲れていたはずなのに、私たちと一緒に研究室で最後の晩餐をしてくれた。たくさんごはんを食べて、「青葉ちゃんはお酒を飲みすぎないでね」と注意してくれ、眠たいのに最後まで一緒にいてくれた。きっと彼女も名残惜しかったのだろう。

ワニの筆箱の彼に言ったように、「またね」と言うと、彼女も「うん。またね」と言ってくれた。手紙を書くよ、あなたに送りたいポストカードを私はもう見つけているんだよ、と言ったら彼女はうれしそうに笑ってくれた。

彼女の6月のお誕生日には、きっとそのポストカードを送ろうと思う。

・カッターシャツの彼

「僕は今死んでも構わない」と、カッターシャツの彼がかつて言ったことがある。

それは前に4人で朝まで研究室で飲み明かしたときのこと。夜中に彼がふと口にしたのだ。「僕は今日、ここで死んでもいい。いま死ねたら本望だ」と。

私はそのときとても驚いた。そういうことは、もっと別のひとに対して言うものだと思っていた。

たとえば世界で最も愛するひとに対して。

しかし私は恋人といて、いま死んでもいいわ、と強く思ったことがあっただろうか。一緒に生きたいと思ったことは、何度か分からないほど多くあるのに、彼と死んでもいいと思ったことは、ただの一度もない気がする。それは私にとって、彼との未来がある程度保証されており、生きて幸せになってやる、という意思に満ちているからだろう。

しかしカッターシャツの彼はその夜、確かに言ったのだ。僕はいまここで死んでも悔いはない、そうなれたら本望かもしれない、と。

卒業式の日の夜、ふたたび彼がそういうことを言った。

研究室で9時半ごろまで飲んで解散したあと、電車で帰るという眼鏡の彼を駅まで歩いて送ることに決めた。私とうっかり屋さんの彼女は、駅にほど近い、同じホテルに宿泊することになっていたので、眼鏡の彼を送って行こうと決めていた。

カッターシャツの彼は、彼のお母さんが車で大学まで迎えにきてくれることになっていたので、4人で外に出て駐車場まで歩いた。

彼は「みんな、駅まで歩くんでしょう?送って行こうか」と言い出した。JRの最寄り駅まで30分ほど夜の街を歩かなくてはならなかったのだ。

「駅までちょっと遠いし。まあ3人で歩いて行っても全然いいんだけれど、それはなんか、僕がちょっと悔しいしな」。

そういうわけで、みんな彼のお母さんの小さな車にぎゅうぎゅうに乗って、駅まで送ってもらうことになった。

彼のお母さんの車を待っているとき、「それは危ないよ。事故ったらどうするの」と眼鏡の彼が心配するようなことを口にした。

そのときカッターシャツの彼は「そんなもん。そのときは、みんなで、死んだらいいんだよ」と明るく言ってのけた。

私はああ、まただ、と思った。その言葉に、彼の私たちに対する思いの強さを勝手に見てとった。そのときは一緒に死ねばいい。それは彼が私たちを本当に大切に思っていることを示すための言葉。

やや重たすぎるかもしれないせいで、そう簡単には相手に手渡せない言葉。

私たちがどんなに互いを思い合っていても、それは友人という名の美しい関係性に留まっている。私たちはともに暮らすことなどないし、もう同じ場所に通うこともない。そしてこれから会う機会はめっきり減る。

今まで過ごした時間以上の時間を、今後の私たちが得ることはないのだ。

みんなそれを分かっていたから、彼の言葉については誰も何も言わなかった。ただ微笑んで、「そうだよ」「そうかな」「そういうものかもね」と、同語反復的に確認し合った。

駅まで送ってもらうとき、カッターシャツの彼は助手席に、残りの3人は後部座席に座った。私は彼の真後ろに座っていたので、どうしても彼に話しかけたくなった。彼の左肩をつつき、「ん?」とふり向いた彼を見て、何を言うか考えずにつついてしまったことに気付き、あわてて「ありがとうね」と言った。

彼は「いいんですよ」といつものように言って、私はそれにひどく安心した。眼鏡の彼もうっかりやさんの彼女も、にこにこ笑っていた。

そしてあっという間に駅についてしまい、名残惜しさを隠しながら私たちは車を降りた。カッターシャツの彼のお母さんが車を止めて待ってくれているのを横目に、私たちはみんな、4人で見つめ合ってもごもごしていた。

お別れをしなくてはならないことがさびしくて仕方ないのに、何を言えばいいのか誰も分からなかった。ただ、1年もの間ずっと一緒にいたのに、4人でいる日々がこれで終わるのだということ、それだけが胸と頭にじんじんと迫っていた。

その空気感に耐えられなくなって、私はカッターシャツの彼に右手を差し出した。たぶん私が差し出さなくても、彼の方から握手を求めてくれたのではないだろうかと、私は思っている。

だって彼はすぐに私の意図を見抜いて、何の躊躇もせずに手を強く握り、「青葉さん、手があたたかい!」と目を丸くして驚いたそのあとで、真面目に私の目を見ながら別れの挨拶をしてくれたんだもの。

その後彼はいろいろと挨拶をしてくれて、眼鏡の彼とうっかりやさんの彼女とも握手をしながらそれぞれにお別れをして、最後にもう1度私に帰ってきて、もう1度手を握ってくれた。今度は両手で。私も両手で彼の手を握り返した。そして彼は車に乗り込んだ。

彼の乗っている車が見えなくなるまで、私たちは大きく手を振り続けた。彼からどう見えているんだろう、と私は思った。健気に見えているといい。そして彼は胸がいっぱいになればいい。心地よいさびしさを感じればいい。

そして私たちを愛しく思えばいい。

***

彼からもらった手紙には、私も忘れていて、彼からの手紙を読んで思い出した、というレベルのある出来事について書かれていた。

本当はそれについて引用しようかと思ったけれど、ここには書かないでおく。自分で書くのはどこか気恥ずかしいエピソードだし、秘密にして大切にとっておきたいから。

その代わり、彼がお正月に書いてくれた、正方形の付箋の裏表に書けるほど短い量の手紙の文章を引用してみる。

あなたと過ごす日々は、みんな過ごした日々なのだけれど、僕たちの間には、また別の時間が流れているような気がします。どこが限度かもわからない友だち以上であって、何か未満とも言えないような、そんな特別な関係。友だち、同期、仲間などといった言葉では表せないような、そんな関係。この関係を具体化するような名称を付けようとも考えてもいない。そのように、あいまいで、にもかかわらず強固な、そんな僕たちの関係です。

私は彼からのこの文章を読んだとき、彼が直々に綴ってくれた言葉を見て、これ以上の言葉を私が彼からもらうことはもう二度とないだろうと、そう確信してしまった。ここには私の欲しい全ての言葉が、私の最も理想とする形で記述されてしまっているのだ。

私とカッターシャツの彼は、この1年間で、男女の友人としてはもうこれ以上行けないところまで到達してしまった。私は思うのだ。私をこれほどまで理解してくれる男の子の友人は、彼の他にはいない。

こんなこと書いたら怒られるかなあ。

いや怒りはしないだろう、彼は。自分でもちょっと言い過ぎかもしれないや、とちょっと笑ってしまうくらいだけど。でも、今の私には確かにそう思えるし、そうあってほしいと願うこともできる。もしかしたら、1年後には「全部勘違いだったかも。恥ずかしいなあ~」と感じてそう思えなくなってしまっているかもしれないけど、今は確かにそう感じる。

それくらい私たちは近いところにいたのだ。

たった1年間の付き合いだったけど、私は彼を知ることができて本当によかったと思う。彼の胸の奥の本音のような部分に、すこしでも触れられたのかは分からないけど。もしかすると触れられてなどいないのかもしれないけど。

彼は私にとって、困っているときにハンカチを差し出してくれるようなひとだった。何か具体的なことをして助けてくれるというより、ただ気づいて、何も言わずにやさしさを分け与えてくれるひとだった。

「僕と青葉さんのやり合いは、プロレスみたいなものだから。パフォーマンスなんです。そして僕、青葉さんに結構やさしいと思うんだけどなあ」

そう言ってはにかんだ彼のあのなんともいえない表情を、私は忘れない。

ここで別れることで私たちは、もっと一緒にいたかったねえ、という名残惜しさを胸の中で一生飼い続けることになるのだ。それは私の胸の中にある湖をそうっと揺らす。さざ波ほど大きくもない、あめんぼが泳ぐほどの、ちっぽけで心地よい波紋。

彼の言った通り、私たちの関係性はこれからもずっと、おそらくは死ぬまで続いていく。そして私は思う。私たち4人はもう、互いに出会う前には二度と戻れやしないのだ。

・眼鏡の彼

「眼鏡の彼に、コーヒーでも買ってやってくれ。彼はひとりで夜の電車に乗って家まで帰らなくてはならないから」。

カッターシャツの彼はそう言い残して駅を後にした。

だから、若干泣きべそをかいていた私とうっかり屋さんの彼女はすぐにめらめらと使命感を燃やし、電車が来るまで1時間ほど駅で時間をつぶしながら、眼鏡の彼と一緒にいることにした。コーヒーをはやく買いすぎると冷えてしまうので、ちょうどよい塩梅の時間を狙って購入することにした。

眼鏡の彼は私たちをホテルへ帰そうとした。「風邪引くから」「早く帰らないとだめでしょ」と何度も何度も繰り返して言った。

普通、最後だったら、送る側も送られる側もそんなこと言わないでしょう。野暮だし。しかし、それを言ってしまうあたりが彼の分からずやなところであり、これ以上ないほどやさしいところでもあるのだということを、私たちは既に知っている。

知ってはいるのだけれども、私たちが「なんでさ!」「最後なんだからそんなこと言うなよお~」「私たち、あなたよりよっぽど身体が頑丈なんだぜ?」と言って、全く聞く耳を持たないことを彼もまた知っている。

結局いつものように、最後には彼は諦めて何も言わなくなった。もう、好きにすれば、というかんじ。

眼鏡の彼は全然私たちの言うことを聞かなくて(カッターシャツの彼の言うことにはわりと素直に耳を傾ける)、すぐ無理をするし、すぐ体調を崩すし、すぐ強がる。私たちの中で誰よりも変人なのに、常識人を装ってそれを絶対に認めない。ちょっと変くらいでちょうどいいのに。

***

さっき書いたように、カッターシャツの彼は私にとって特別な人物である。そして後で書くように、うっかりやさんの彼女もまた、私にとって特別な人物である。カッターシャツの彼は、1年未満でこれ以上ないところまで親しくなってしまった相手。うっかりやさんの彼女は、4年間で少しずつ互いへの信頼と愛情を育ててこられた稀有な相手。

では、眼鏡の彼はどうなのか。彼は私にとってどんな相手なのか。

noteで書いたことがあるけれど、私は眼鏡の彼と仲よくなるのに本当に時間をかけた。うっかりやさんの彼女とコツコツ育んだのとは全く別の関係性を、私は彼と積み上げてきたのではないかと思う。それは彼女が最初からわりとこころを開いてくれていて、私と仲よくなりたいと思ってくれていたからだと思う。

しかし眼鏡の彼は違った。彼は当初、別に私と仲よくなりたいと思っていたわけではないと思う。彼は誰にでも胸の内を見せてくれるようなタイプじゃないし、私のことを警戒していたのだ。おそらく周囲から見れば、私は鉄壁の城に見張りを置かれた状態で、武器を持たずにのこのこ入ろうとしているような、おかしな女の子だったと思う。たぶん。それくらいに彼は私を遠ざけようとしていた。話しかけられるのがこわかったのだろう。

そんな眼鏡の彼にとって、私は一体どんな存在だったのだろうか。みんなへの手紙を書き、彼への手紙をしたためようとしていると、そんな疑問が浮かんできた。

カッターシャツの彼は、眼鏡の彼が唯一おとなしく言うことを聞く相手だった。「もっと自分を大事にしなさい」「それはやめときなさい」とカッターシャツの彼が言うと、眼鏡の彼は比較的静かに言われるとおりにした。それは彼らが、私とうっかりやさんの彼女のように、大学1回生から友人として付き合い続けてきたからということもあるだろうし、眼鏡の彼にとってのカッターシャツの彼が、尊敬に値する人物だからということも挙げられるだろう。

そしてうっかりやさんの彼女には、眼鏡の彼は、わりと気兼ねなく言葉を放っていたような気がする。私やカッターシャツの彼に対しては絶対にしないでしょ、というような物言いで、眼鏡の彼はうっかりやさんの彼女にぽんぽんと言葉を放っていた。彼にとっての彼女は、そういう相手だったんだろうね。何を言っても大丈夫だと思えるような相手。

でも私が彼にとって一体どんな人物だったのか、さっぱり分からなかった。だから彼への手紙に、正直にそう書いた。

眼鏡の彼は、卒業式当日、私たちに手紙をくれなかった。実家で飼っている猫にもてあそばれて、手紙がぼろぼろになってしまったらしい。どんなに切り刻まれた手紙でも私たちは喜んで受け取るのに、彼は「せっかくならきれいなものを渡したいから」と言って、書き直す選択を取った。そういう几帳面なところも、彼のよいところのひとつなのだけど。

でも彼が手紙を書き直すと発言したその時点で、私たちにはあることが分かった。

何が分かったかというと、おそらく私たちは、彼が最初に私たちのために準備していたものとは異なる手紙を受け取ることになるだろう、ということ。卒業式の日、私たち3人が彼に渡した手紙を読んでから、彼は手紙を書き直すことになるだろう。そうしたら、彼は元々の手紙に何かを書き加えたり、あるいは何かを削ったりして、別の手紙へと作り変えてしまうだろう。

案の定、後日彼から郵送されてきた手紙には、私が彼への手紙に書いた、「あなたにとって、私はどんな存在だったんだろう」という問いに対する答えが書かれていた。

彼はカッターシャツの彼のことを「不思議と気の合う相手」、うっかりやさんの彼女のことを「互いに矛先を向け合える相手」としたうえで、私のことを次のように綴ってくれていた。

私にとって青葉さんは、一つの理想形だった。(中略)誰にでも話しかけ、仲良くなり、自身の思いを口にする勇気があり、辛い時も気丈に振る舞える。(中略)そして多分私は、あなたに対して割と丁寧な対応をしていた気がする。それは多分、あなたが頑張りすぎて無理をする、それも極当たり前のことのように、そういう人だと見えたから。

彼が私を丁寧に、やさしく扱うことを、私はどこかで知っていたように思う。だって彼には前に言ったことがある。「眼鏡の彼くん、私に優しいよね」と。そして彼はそれに頷いたのだ。穏やかな笑みを浮かべて。

そして彼が私のことをそんなふうに思っていたのを知って驚いた。自分で思っている自分と、友人の捉えている私の違いというのを目の当たりにした気がして。そして眼鏡の彼が私を注意深く観察し、気にかけてくれていたことをうれしく思った。私は私が思っている以上に、彼に守られていたのだ。

そして以前、私は眼鏡の彼に「私、青葉さんに嫌われると思ってるから」と言われたことがある。私はそれが心外中の心外で、大きくショックを受けた。私がこんなに言葉と態度で示してるのに、まだ分からないの!?と思ったからだ。

そして馬鹿正直な私は彼への手紙にそのことを記していたので、それに対する回答も綴られていた。彼は、「青葉さんのことをすごいと思っているから、あなたに嫌われているかもと思うようにしていた」らしい。

友人だと思っていたのにそうじゃなかった、というようなショックを受けるくらいなら、嫌われていると思うようにしておこう、と思っていたのだという。

彼は臆病なのだ。誰かとの関係性に背を預けて、急に拒絶されて傷つくのがこわくて仕方がないのだろう。けれどそれが実に彼らしい。

手紙のその後には、今では少なくともあなたたちに対しては、そんなことを思わないようになったよ、と付け加えられていた。そこも実に彼らしい。彼が本当に、少しでもそう思えるようになったのだとしたら、私たちが彼に「あなたのことが好きだよ!あなたは魅力的なひとだよ!」としつこく伝え続けてきた甲斐もあったのかな。

そして私が彼からの手紙で最もうれしかったのは、次の文章である。

そして、私も、青葉さんのことを頼りにさせてもらうから、あなたも何かあったら、頼ってほしい。私は頼りないけれど、あなたの一助となれたなら、それはとても嬉しいことだから。

彼がこんなことを言うなんて、私は夢にも思ってもみなかった。

これは私独自の解釈になってしまうけど、「私は自分のこころをあなたに見せるから、あなたのこころを私にも見せてよ」というのは実に効果的なやり方なのだ。自分が先に何かを差し出すことで、相手にも同じものを差し出すことを強いる。もちろん、強いるといっても相手には選択権があるので、毎回うまくいくわけではないんだけれど。

なかよくなりたいひとがいたら、先に自分のこころを相手に委ねる。私はこんな人間だよ、あなたはだあれ?と尋ねる。そうしたら相手も、案外すんなりとこころを明かしてくれたりする。捉え方によっては、ちょっとずるいやり方だけど。

私の知っている眼鏡の彼は「何かあったら頼ってください(私はできるだけ頼らないようにするけど)」とか、「いつも助けてもらってばかりだね(私は何もできてないのに)」とか、そういう言い回しをする男の子だったのだ。ギブアンドテイクのものの、どちらか片方だけを手渡してくる男の子だった。

でも今回はじめて、そうじゃなかった。自分も頼るから、あなたも頼ってほしいと言ってくれた。だから私はこれから今まで以上に安心して、彼を頼ることができるようになるだろう。困窮したときに、彼に助けを求めたら喜んで助けてくれ、私が彼を頼ったことは彼の自信につながるだろう。そして彼も、今まで以上に安心して私に頼ることができるようになる。

私たちが対等で、大切な友人同士であること。

互いにそう思っているよ、ということを、彼が私に示してくれただけで、私は胸がいっぱいになった。読み終わった手紙を封筒に戻して、ぎゅっと抱きしめてしまうくらいには。

***

切符を買っていない私とうっかりやさんの彼女は改札を通れないので、改札の前で彼を見送ることにした。

彼は夜23時14分発の列車に乗る予定だったので、うっかりやさんの彼女に、「彼は23時ごろにはホームに行きたいだろうから、それまでにコーヒーを買おう」と言うと、彼は「よく分かるね!そのとおりです」と目を丸くしていた。彼は時間厳守、早めに行動するひとだから。

そして私とうっかりやさんの彼女はコンビニでそれぞれ1本ずつ缶コーヒーを買い、それに小さなお菓子までつけて眼鏡の彼に手渡した。

カッターシャツの彼とそうしたように、眼鏡の彼とも握手をしてお別れをした。3人で「本当にありがとう」「身体に気をつけようね」「近いうちにまた会おうね」と何度も何度も繰り返した。彼はにっこり笑い、手を振りながら改札を通り、ホームへ続く階段へ消えて行った。

実に潔く鮮やかな去り際で、ほろりとする暇もなかった。

彼の後ろ姿は、私たちはまた会うだろう、いつか誰かが死んでしまっても、この関係性はこれからも続いていくだろうと、そう確信しているような強いものだったから、私はちっとも感傷的にならなかった。

そしてその確固たる自信を眼鏡の彼から与えられるというのはすこし不思議で、でも当然だと思った。彼が身体とこころを壊しませんように。私たちを胸に飼って、いやなことをいやだと言える勇気を持てますように。

いつも一生懸命もがいていたあなたを深く深く愛してくれる誰かが、現れますように。それまであなたが私と友人でいてくれますように。

・うっかりやさんの彼女

入学して最初に話していたひととは、学年が上がるにつれて疎遠になるというようなジンクスもよく目にするけど、私と彼女に限ってそんなことはなかった。私たちは1回生の春から4回生の冬の終わりまで、ずっと親しくなり続けたし、今では互いを本当に本当にだいすきになったのだ。

三島由紀夫の『金閣寺』で卒論を書き、秀の成績を取ったうっかりやさんの彼女は、私に前にこんなことを言った。何かというと、「私にとってあなたは、『金閣寺』で喩えたら、主人公にとっての鶴川と同じだと思うんだ」ということ。

『金閣寺』を読んだことのないひとには何のことか分からないと思われるかもしれない。でも私は『金閣寺』を読んだし、この作品と、そしてこの作品を書いた三島さんと、必死に向き合い続ける彼女を1年間見てきたから分かる。この言葉が彼女にとってどれほど重たいものか、彼女がどれほど私のことを好いてくれているか、ということが。

私はこの言葉をはじめてもらったとき、不覚にも泣きそうになったし、きっとこれから思い出すたびに同じ気持ちになる。私は彼女にもらったこの言葉を、生涯大切にして生きていくのだと思う。

***

うっかりやさんの彼女とはなりゆきで同じホテルに宿泊することになっていたので、カッターシャツの彼、眼鏡の彼を見送ったあと、ふたりで並んでホテルまでの道を歩いた。

前にもnoteで書いたから知っているひともいると思うけれど、私にとって、うっかりやさんの彼女はお月さまのひとだ。

私は月を見て恋人を思い出したりなどしない。私は月を見たら、うっかりやさんの彼女のことを思い出す。傍にいれば「ねえ、月がきれいだよ」と声をかけたり、かけられたりする。離れた場所にいれば、彼女が同じ月を見上げていないかと気になって仕方なくなる。

この卒業式の夜の月が十三夜の月だと教えてくれたのは、彼女だった。十三夜の月というのは十五夜の月の次に美しいとされる月で、彼女は昼間に私に笑顔で「今日は1年で2番目にきれいな月が見れるよ」と言った。

そして彼女はおそらく、私が昨年末に彼女に贈った、1年の月の満ち欠けが分かる日めくりカレンダーをめくってそのことを知ったのだ。

その日めくりカレンダーを初めて雑貨屋さんで見かけたとき、私は彼女のことしか頭に浮かばなかった。私自身も魅了されたので、そのカレンダーをふたつ購入し、ひとつは彼女に、もうひとつは自分に贈った。

私は自分の分の月の満ち欠けカレンダーを研究室に置き、毎日1枚ずつめくっていた。私が不在の日は、私以外の誰かが必ずめくってくれていた。

しかし私は研究室に置き忘れたままアパートを退去してしまったので、卒業式の日になってからようやく回収したのだった。

カレンダーは2月24日から、めくられていなかった。研究室に誰も来なくなってから、カレンダーはおよそ1か月分もめくられずに、時間がとまったようにその日を示したまま、鉄製の本棚にかかっていた。

彼女が十三夜の月の話をしたのは、私がその日めくりカレンダーを手でもて遊んでいたときだった。だから、彼女がその情報をどこで得たのかということはすぐに分かった。

ね、繊細でしょう?

私たちは1年間かけて、全員が全員、こういうことをその場の一瞬で理解できるような関係性になったのだ。

幸運なことに卒業式の日は晴れていたので、夜には月がきれいに見えた。もちろん4人で空を見上げて、「十五夜の次は、十四夜じゃないんだねえ」「確かにねえ」「十三夜なんだね、なんでだろうねえ」という話をしたり、かと思えば急激に黙り込んで、静かに並んで月を見つめたりもした。

けれど、男の子たちを送って彼女とふたりでホテルに戻るとき、川にかかった橋を渡りながら彼女の頭上の向こうに見えたお月さまと、彼女の楽しそうな表情が、その日見た月の中で最も印象的に私の目に焼きつけられた。

ホテルまでゆっくり歩いて帰ったあと、ふたりで約束して大浴場でお風呂に入り、そのあと部屋へ戻ってから、彼女のくれた手紙を読んだ。便箋12枚にも渡る、超大作のお手紙にも、やはり月のことが書かれていた。

私は月が好きだし、それは昔からずっとだった。(中略)

青葉ちゃんと一緒に帰るようになって、月をよく夜空の下で見るようになった。青葉ちゃんちから地元に帰ってきた時、ふと空を見上げて三日月が西の空に浮かんでいるのを見て、あなたのおかげだと思って、うれしくてほほえましかった。より月を愛することができるようになった。あなたのおかげです。ありがとうね。

複数人で過ごした日々の狭間には、必ず個々それぞれとの時間があり、相手との間だけのキーワードがある。うっかりやさんの彼女と私との間のキーワードはお月さま。私も彼女も、それさえ憶えていれば、私たちはいつでも相手との甘く懐かしい記憶にアクセスすることができる。

***

彼女は翌日、11時15分発のバスで地元へ帰ることになっていたのだけど、彼女をぎりぎりで駅へと送り届けて、車で帰路につくと、すぐに彼女から「バスに乗り遅れた」という連絡が入った。

「ええ~!?」と思いながら、彼女に電話で状況を確認すると、次に出るバスは15時25分だというので、すぐに車を引き返して駅へ舞い戻った。

土曜日で駅は車が多く、送り届けるのがぎりぎりになってしまったせいで、彼女とはあわててお別れをしてしまったから、胸がもやっとしていたのだ。

彼女がバスに乗り遅れてしまったのは私の責任でもあるし、取り残された彼女をひとりで残して私だけ実家に帰るのはどうなのか、と思った。そしてもし乗り遅れたのが私ならば、うっかりやさんの彼女は何の迷いもなく私と一緒にいてくれると思った。

何よりも、うっかりやさんの彼女が乗り遅れてくれたおかげで、私はもう数時間彼女と過ごすことができるし、彼女を最後まで送り届けることができるのだと思うと、彼女に深く感謝したい気持ちになった。

だから駅へ戻って再び彼女を車の助手席に乗せ、「あなたが乗り遅れたって話したら、絶対2人に笑われるね」「眼鏡の彼くんには絶対言えない。間違いなく怒られるよ!」「ばらしちゃおっかなあ~」「ええ!そんなあ…」と大笑いしながら話した。

そしてもう乗り遅れないように、近くのショッピングモールでふたりで時間を過ごすことにした。本屋さんへ行って、アイスクリームを食べておしゃべりするだけで、あっという間に数時間経ってしまうのだから、私たちはやっぱりすごいよ。しかも、話しているのは大学での思い出や友人たちのことばかり。自分で言うのもなんだけど、なんてピュアなんだろう。

そう、私とうっかりやさんの彼女には、ふたりにしか分からない笑いのポイントのようなものがある。

ワニの筆箱の彼はいつだったか、私と彼女が何かをきっかけにしてふたりでずっと笑っているのを見て、「こいつらたぶん、今ここで箸が転がっても笑うぜ」とカッターシャツの彼にぼやいた。カッターシャツの彼も、その発言に対して無言でうなずいた。

私と彼女がふたりでくすくす笑っていたら、最初はみんなその理由を理解しようと「なんで笑ってるの?」と尋ねてきたものだ。しかし、その理由を説明しても、大抵全員「?」という顔で困惑するので、みんな次第に尋ねなくなった。私たちも「どうせ分からないんだからいいんだよ」と言って説明しなくなった。

でも、私たちが笑っているのを見ても、その理由が分からなくても、みんな私たちをあたたかく見守ってくれる。

彼女も手紙にそのようなことを書いていた。

くだらないことで笑う時間が、すごく好きだった。小さなことはすぐに忘れられて流されてしまうけど、そういうのをたくさんつみあげてきたから、きっとこれからも、くだらないことで笑っていられるのかな。青葉ちゃんが、これからも大丈夫だと思った、と言っていたから、私もそう思います。

なんてすてきな文章なんでしょう。涙が出そうになる。

彼女がうっかりをやらかさないように、私は彼女と談笑しながらバスを待ち、しっかり手を握り合って、それから彼女が無事にバスに乗り込むのを見届けた。バスが見えなくなるまで手を振ったそのあと、私はひどいさびしさに襲われて、眩暈がしそうになりながら、ひとりでゆっくりと駅を歩いた。そのままぼんやりした気持ちで駐車場へ行って、車に乗り込んだ。

これでみんな、無事にそれぞれの場所へいってしまったのだな、と思った。

うっかりやさんの彼女が私を好きなこと、ずっと知っていた。私が彼女を好きなことを、彼女もまた知って受け入れてくれた。そして彼女のことを私はこれからもずっと好きだと思う。

あなたは「青葉ちゃんの特別になりたかった」と前に言ってくれたけど、あなたはずっと私の特別だったよ。そのことを、どうか憶えていてほしい。そして私も、これからもずっとあなたの特別でありたい、と願ってしまう。それを許してほしい。

それくらい、私はあなたをだいすきなんだよ。

だいすきな3人

帰路をたどりながら

うっかりやさんの彼女が行ってしまったあと、実家へ帰るためにひとりで車を運転していると、急激にさびしくてさびしくてたまらなくなった。

さっきまで隣に乗っていた彼女がいないことを想って、そうしたらこの前みんなをこの車に乗せて実家まで連れていったことを思い出して、その不在に我慢できなくなってしまったのだ。

ぼろぼろと絶え間なく頬を伝う涙が、あたたかく首筋に流れて落ちていくのをそのままにしながら運転した。まるで恋人と遠距離恋愛をしていたときのようだと思った。私は恋人の不在を悲しむのとまったく同じ方法で、友人たちの不在を悲しんでいた。

けれど、これは痛烈な痛みではない。私をそっと包み込むように、ただただ穏やかでやさしい、心地のよいさびしさだ。

でもそれがかえってなんて切ないことか。

私は彼らのいなくなってしまったこの地で、春からまた、もっとずっと長い時間を生きていかなくてはならないのだ。そしてそれは彼らも同じこと。もう私たちの日々は、春を前に分かたれていて、どんなに強く願っても去年の春に舞い戻ることなどできない。

でも、思うのだ。

「時間を止めてしまいたい」と強く願う瞬間があったなら、その日々は確かに幸せと呼ぶことができるのだろう。けれどもし、「目の前にあるもの全部が過ぎ去ってしまってもいい、この瞬間があったことを、私は忘れたりなどしないから」と思えたなら。

それもまた、幸せと呼ぶのではないか。

そして私の手にしている幸せは、後者ではないか。過ぎ去ってしまって、いつか形や色が変わっても、においが消えてなくなっても、確かにそこにあったことを憶えていられたら。

かつて大学生だったひとに伝えたい。

私は私の出会った彼ら彼女らとの日々が特別だと信じているし、私たちほどすてきな関係性を築いた大学生は他にいないのではないか、と思っている。けれど大学を卒業したみなさんが、もし同じように思っているのだとしたら。それはきっと本当にすばらしく、尊いことなのだろう。それを思うと私はひたひたと、潮が満ちるような幸福な気持ちになる。

いつか大学生になるひとに伝えたい。

あなたたちはきっと、大学ですばらしい友人を得ることができるでしょう。だからそのためのチャンスが訪れたら、決して逃さないでいて。あなたが手を伸ばしたら、その手を握ってくれるひとがいるのだということを、あなたの愛する何かについて語ることのできる、家族とも恋人とも異なる誰かが世界にはいるのだということを、幼い子どものように信じていてほしい。

そして私は私の大学生活を胸に生きていく。彼らからもらった言葉をときどきもう1度磨き直して生きていく。

そんなふうに思える友人に出会えたことに感謝します。今まで本当にありがとう。そしてこれからもどうか人生をかけて、私とお友だちでいてください。

みんなならきっと、これからも大丈夫。

でももし大丈夫じゃなくなったら、いつでも呼んでね。文学の話をしたくなったら、くだらないことで笑いたくなったらいつでも教えてほしい。

どうかあなたたちがこれからも健やかで、幸福でありますように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?