虚構の「近代」/ブルーノ・ラトゥール

素晴らしい本だった。

少なくとも僕にとって、このブルーノ・ラトゥールの『虚構の「近代」』は、最近気にかけて考えてきたことに1つの軸を与えてくれた、意味ある一冊だった。

気にかけてきたことは何か?といえば、「人間があらゆる意味において、あらゆる人間以外の生物、そして非生物と共生関係にある中で、人間の無自覚な拡張が自分たち自身の生活や生存をリスクに晒すような影響を与え続けている状態から、いかにどちらの方にシフトすれば良いのか?」ということだ。

それは『自然なきエコロジー』(紹介note)でティモシー・モートンがいう「ダークエコロジーは、対象を理念的な形式へと消化するのを拒絶する、倒錯的で憂鬱な倫理である」という、理念としての自然環境という人間にとっては「対象」として自分たちからは切り離された環境についての問題を問う既存の倫理的姿勢を捨てて、自らそのものが救われるべき汚れた(ダークな)環境に他ならないことを自覚する新たな倫理へと移行するためには何が必要かという問いだとも言える。

その点、「そろそろ民主主義について語る必要があるだろう。もっともここで問題にするのは、モノにまで拡張された新たな民主主義である」と本書の終盤において語ることになるラトゥールは、その後、この考えを、人間とモノをともに社会を構成するアクターとして扱うアクター・ネットワーク理論へと発展させることになるのだが、この姿勢に先の僕自身の疑問に対する回答を見出すヒントがあるように感じられた。

僕がこの本を読んで良かったと感じたのは、そうした理由からだ。

近代の2つの行政部局

本書においてラトゥールは、非近代のあり方を模索しているのだと言える。その非近代における新たなルールを模索しつつ、以降アクター・ネットワーク理論に発展することになる、モノを巻き込んだ「新たな民主主義」が何故必要とされるかを論じている。

その必要性は、近代においては、モノ(非人間あるいは自然)と人間(あるいは社会)が分断されてきたことによるもので、ラトゥールは本書でその分断ゆえの近代の問題を指摘しながら、非対称に扱われてきた両者の間に、対称的な関係を新たに樹立しようと試みる。

本論を通して、私は2つの行政部局(つまり、科学やテクノロジーと称されるモノの部局と人間の部局)の間にいま一度シンメトリカルな関係を樹立しようと試みてきた。

終盤においてはっきりするのだが、ラトゥールがこの「自然-文化」の分断を問題視するのは、以下のように最近紹介してきた本が問題視するのと同様に、「共生関係」について再考することが喫緊の課題だと認識されているからだ。

『あなたの体は9割が細菌』(紹介note)のアランナ・コリンが示した体内微生物との共生関係の危機、あるいは『タコの心身問題』(紹介note)のピーター・ゴドフリー=スミスにおけるそもそも生物における"試み"の進化が外部の他の生物との関係に起因することなど、人間と非人間的生物(それは細菌などの微生物を含む)との共生関係が危機に瀕していること、あるいは、まだ読み途中の『地球外生命と人類の未来』のアダム・フランクが「火星における劇的な気候変動に関する知識は、人新世に対する必要不可欠な宇宙生物学的視点を与えてくれる。惑星は、居住可能な状態を変え得るのだ。完全に失うことさえある」と書くことで示唆してくれる人間をはじめとする生物とそれらが常に影響を与え続けて変化を被っている環境としての地球という惑星との共生について、など。

ラトゥールが本書で示す、近代的な姿勢から非近代的な姿勢へのシフトという提案は、こうした問題の解決に向けて、人間はどのような点でこれまでと態度を改めれば良いかのヒントであると思えた。

自然と社会を分断し、自然は人間の社会とは無縁であり、人間社会は自然から置き去りにされていると頑なにまでに主張しつつ、その実、近代は自然と社会の混合物=ハイブリッドをひたすら増殖させてきたことをラトゥールは指摘する。

基本的にあらゆる人工物は、自然の素材を元にしている。有機物を元にしたものだけでなく、無機物が素材であろうとそうだ。そうした人工物でできた人間社会が自然と切り離されているはずがない。

また海洋ゴミまみれ、宇宙ゴミまみれ、さまざまな河川や湖が枯れ果て、平均気温が世界的に上昇し続ける人新世の地球の自然が社会と無縁のわけがない。

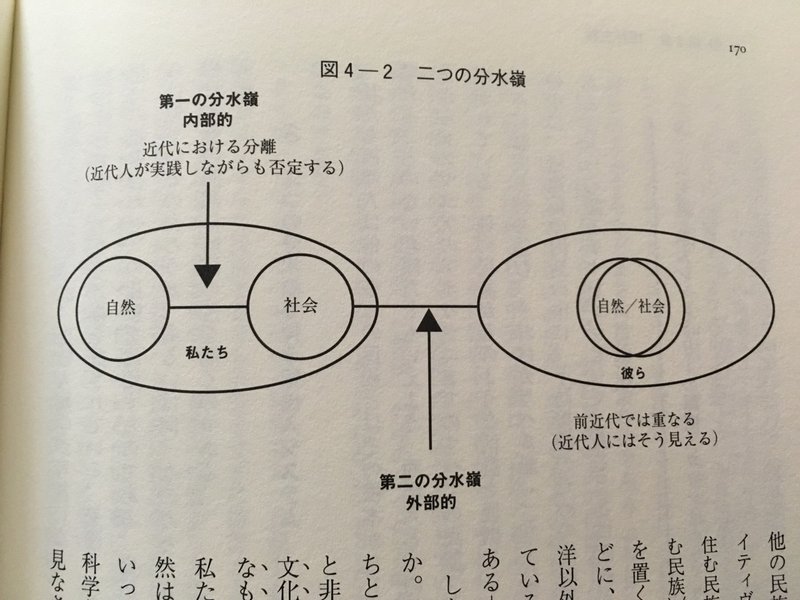

ハイブリッドの増殖を管理する

にもかかわらず、近代人は自分たちが自然と社会の決して交わらない二元論の中にいることを前提とし、さらにそのことにより自然と社会を分離できない非西洋=前近代の人たちの文化を自分たちの文化とは大きく異なるものとする二重の分離の内にあることを想定しているとラトゥールは指摘している。

ラトゥールが提示するのは、自分たちの発明の影響に無頓着な近代人と、自分たちの行動がすぐさま自然に影響を与えてしまう前近代人との対比だ。

近代人は、自ら生み出す発明が社会秩序にどのような影響を与えるかについてはまったく頓着していない。それが彼らの保険になっている。一方、人類学者の主張を信じれば、前近代人は自然と文化の繋がりを、取り付かれたように入念に調べ上げる。有り体に言えば、ハイブリッドについて熟考する人々(前近代人)はそれをできるだけ制限しようとし、逆に、ハイブリッドをどのような危険にも結び付けずにただ無視しておこうとする人々(近代人)はそれを極限にまで増殖させるのである。

しかし、このラトゥールの対比における両者の態度は、ティモシー・モートンが『自然なきエコロジー』において示した、今後必要とされるダークエコロジーの「この地球において存在するということ(現-存在)は、赦す必要があるということをともなうが、それはつまり、あそこにいるなにものにも私たちには責任があり、究極的には「私たちの落度」であると考えるのと同じくらいに徹底的に考えてみることを意味している」という「赦す」態度と重ね合わせれば、むしろ前近代人のそれのほうがモートンが必要と考える態度に近い。

そして、だからこそラトゥールは、近代でもなければ、前近代に戻るのでもない非近代的な姿勢として、次のようなハイブリッドの増殖を管理するという姿勢を求めるのだ。

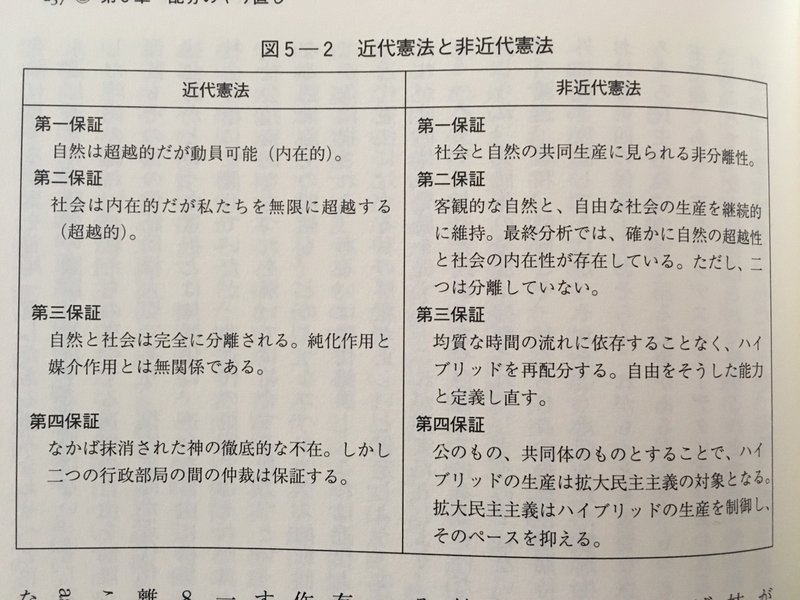

これまではハイブリッドの増殖を視野の外に置き放置してきたが、それを広く承認された管理生産へと切り替えようというわけである。つまり、新草案における第4の保証--おそらくこれがもっとも重要な保証だろう--は管理生産を担保することである。

これがラトゥールが示す近代人が従う「憲法」と、今後、非近代人が従うべき「憲法」の違いの1つなのだ。

「人」はそもそもハイブリッドである

ラトゥールは、決して近代のすべてを否定するわけではない。

ハイブリッドを産むことも節度を持って行いさえすればいいのだと考えている。

ラトゥールが改めるべきだと指摘するのは、あくまで自然と文化、非人間と人間、対象と主体を分離して考えることだ。

それらの二元論はあくまで先にハイブリッドとして生成された上で、後になって純化されるかたちで分類されるにすぎない。

「テクノロジーの形態を模した」「動物園の形態を模した」「機械の形態を模した」「思想の形態を模した」「神の形態を模した」「社会の形態を模した」「心理の形態を模した」などがすべて集合して変形作用を作っている。これらのさまざまな形態が連携し、やり取りし合って「人 anthropos」という定義を作り上げている。

「人」そのものがハイブリッドなのだ。

実際、上の引用どおり、あらゆる生成物の中には「人」がハイブリッドな状態で混ざり込んでいる。ラトゥールが言うように、「人」そのものがそうしたさまざまなモノとの混合物でしかありえないのだ。

『あなたの体は9割が細菌』の書評noteで紹介したホロバイオントという概念を覚えているだろうか? 生物学者のリン・マーギュリスが提唱した、複数の異なる生物が共生関係にありつつ不可分な1つの全体を構成していることを示した概念だ。

その観点からすると、ハイブリッドは自然の中にもそもそもあるものだといえる。

「人」というハイブリッドは、異なる生物の間においてのみホロバイオントではないのだろう。あらゆる人工物の創造とともに自らを新たな「人」として定義し直し続けているのが人間だと言える。

だが、問題はそのことを認めるかどうかだろう。

では、「人」を定義するのに「形態観の織り手」ということで十分なのだろうか。「人」がそうした形態分布に近づけば近づくほど人間らしくなり、分布から遠ざかれば遠ざかるほどさまざまな個々の形態を取るようになり、その中で人間性はたちどころに見失われてしまう。たとえ人間の姿、個人、自己の姿を取っていてもそうである。「人」が行うさまざまな混合から人間だけを引き抜こうとすれば、人間性を擁護するのではなく、逆にそれを喪失することになるのである。

ハイブリッドである「人」から人間だけを引き抜こうとすれば、人間性は崩壊する。モノとの共生状態、ハイブリッドであることが人間であることを保証するものだからだ。

科学への信奉は捨てない

それは17世紀のイギリスでロバート・ボイルが実験を通じて、いや、空気ポンプというモノという非人間的な証人を通じて、科学の法則を証明しようとしたことと同じなのだ(この点に関しては「自然の極と精神の極」というnoteで詳しく触れたので、興味のある方はそちらを参照してほしい)。

不活性な非人間は確かに意志や偏見を持つことができない。しかし、信頼できる証人の前で実験装置に走り書きをし、記録を残し、合図を送り、何かを指し示すことはできる。非人間は、魂を持たないが意味を授けられる。そして、並みの人間よりもはるかに信用できる。意志を持つとはいえ、人間は信頼できる仕方で現象を表示するのが得意ではない。「憲法」によれば、疑いがある場合、非人間に訴える方が賢明である。

非人間との協働によってこそ、人間は自身の存在を確かなものにできる。

それはモノの側も同様だ。

人間の協働によりはじめて、モノは価値を示すことができる。

「人」は機械に脅かされるというが、どのように脅かされるのか。機械を作ったのは「人」である。私たちは機械の中に「人」を畳み込んできた。自分たちを分割し、種々の機械に割り当ててきた。自分たちの身体を機械で作った。そんな「人」が対象に脅かされるはずがないのである。機械はそれ自身が描き出す共同体の中を流通する準主体である。機械が「人」から作られるように、「人」も機械からできている。「人」はモノを増やすことで、自らを定義してきたのである。

ラトゥールは、改正憲法が適用されても「私たちが科学への信奉を捨てることはない」という。

「大胆不敵さ、実験法、不確実性、熱心さ、ハイブリッドの不釣合いな組み合わせ、社会的絆を再構成する驚異的な能力」という魅力ある側面を捨て去る必要はないからだ。

ただし、その条件として「客観性、真実、冷厳さ、脱地上性といった性質だけは受け入れるわけにはいかない」ことも付け加える。それらがモノのハイブリッド性を覆い隠してしまうからだ。

だから、「誕生のミステリーとその秘密主義が民主制にもたらす危険については取り除いておこう」とも言っている。

モノのハイブリッド性が隠されれば、ハイブリッドの増殖を管理するという、新たな民主主義--モノを含めた民主主義--が成り立たない。

モノとの対話による民主主義

だからこそ、ラトゥールは「代理人に話をさせてみよう」と提案する。

直接口を聞けないモノに代わって、代理人にモノの言い分について話してもらい、政治や経済など社会を代理する人と対話をしてもらうのだ。

これまでなら、自然-社会というありもしない壁に邪魔されて成立しなかった対話を。

例えば、1人がオゾンホールに代わって語る。2人目がモンサント社を、3人目が同社の労働者を代表し、4人目がニューハンプシャーの有権者を、5人目が極地域の度量衡学を代表して語る。さらに6人目が国家を代表して語る。困ることなどあろうはずがない。すべての代理人は同じ話題を扱っている。彼らが共同して作り出した準モノ、「対象-言説-自然-社会」という連関について語っている。

そう、いまなお、とにかく異分野間の対話が不足している。

対話の場がそもそも足りないし、異なる意見をもつ人との対話を行えるスキルをもつ人が不足している。まさに「大胆不敵さ」や「実験」的な姿勢、「不確実性」や「ハイブリッドの不釣合いな組み合わせ」の許容、といったものが不足している。こうした科学のよい部分が不足していて、ありもしない「客観性、真実、冷厳さ、脱地上性」などを追い求めて、固執してしまう。

いまなお、そうなのだ。

その意味でも、この本は、1991年に書かれたとは思えない先見性をもっている。

そういえば、ホロバイオントという概念を提示したリン・マーギュリスの著作も同じ年の出版だった。

ラトゥール自身、本書で言及しているが、それはベルリンの壁が崩壊した歴史的イベントの2年後のことである。冷戦の実効性が失われた時代だ。2つの異なるものの対立を維持することがむずかしいことが象徴的に示された時代である。

しかし、ラトゥールが示す二元論の溶解の先にあるものは、その後に起こった何よりも新しい。

ラトゥールが示すのは、近代が隠し続けたハイブリッドを生成するための、異なるものの同士の対話や翻訳がなされるネットワークそのもののプロセス、やり取り、運動、連鎖、パスやラリー、不確定な経過を白日の下に晒すことだから。

それがラトゥールが提案する「モノの議会」である。

その準モノの真新しい特徴が私たちすべてを驚嘆させる。そのネットワークは、私の家の冷蔵庫から化学、法律、国家、経済、そして衛星を通じて南極へと延びていく。居場所がなかった複雑なもつれやネットワークが、いまや場所全体を占拠している。代理を立てるべきなのはそうしたもつれ、ネットワークの方であろう。今後、開催されるだろうモノの議会は、それらをめぐって開かれることになる。

だから、確実な答え、混ざり気のないピュアな知恵などに期待するのはもうやめよう。異なるものと対話をするスキルを、自分と違う考えをもった人やモノの言葉に耳を傾ける寛容さを身に着けよう。

僕ら自体、いろんなものが混ぜこぜになったハイブリッドなのだし、どんなに足掻こうが、人新世の息絶えの地球とともにこれからも人生を生きる、ゴミまみれのホロバイオントなのだから。そうしないと、本当に僕らは生き途絶えてしまうかもしれないのだから。

現在の破局において唯一確固とした倫理的な選択肢は、私が前に見たように、エコロジカルな破局をそのまったく無意味な偶然性において認め、「私たち自身」がそれに責任あるものとして証明されるかどうかはともかくとしても、それへの責任を土台なき状態で受け入れることである。

とティモシー・モートンは『自然なきエコロジー』で書いた。

さあ、モノの民主主義をはじめよう。

土台なき状態であらゆる責任を果たすためにも。

P.S.(2020.08.14)

このラトゥールの本で紹介されている『リヴァイアサンと空気ポンプ』も読んだ。こちらもとても素晴らしい本だったので、合わせて紹介しておく。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。