大河「いだてん」の分析 【第20話の感想】 1920年と1912年で一番の変化点は?

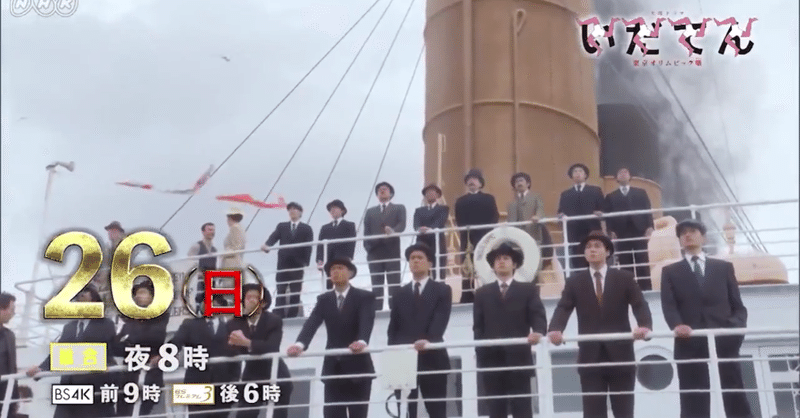

今回のいだてんは、1920年アントワープオリンピック。

※他の回の分析感想はこちら↓

1、一番の違いは“日本人選手の数”

大河ドラマとは、ある歴史上の人物の生涯を描きながら、“背景となる歴史の変化点”を現代に伝える一代記である。今回の大河の背景となるのはオリンピックだ。

20話分をかけて、やっと2つ目のオリンピックにたどり着いた。1912年のストックホルム、そして1920年のアントワープ。今回の大河を通じて、我々現代の日本人は“オリンピックの歴史”を振り返ることになるのである。今回はこの1912年と1920年のふたつのオリンピックの変化点に注目して分析をしよう。

1912年の日本人が初参加したオリンピックと、1920年で大きく異なる点は、まずなんといっても“日本人参加選手の数”である。

急に自動的に増えたわけはない。この8年間の歳月のなかで、体育協会や様々なスポーツ団体や大学教育が努力し、スポーツ人口を増やし、競技選手を育成し、マスコミやスポンサーも巻き込んで観戦者やファンを増やしてきた結果が、オリンピック参加選手の増加につながったのである。

特に「いだてん」では中でもマラソンにスポットを当ててその成長の軌跡、東海道五十三次駅伝や、度重なる全国長距離マラソン、そして箱根駅伝開催と、新聞社や大学や地方自治体を巻き込んだ大掛かりな大会を企画して大勢の観戦者を集めることに成功をさせてきた。箱根を走った選手からはオリンピック選手も生まれた。マラソン同様、他のスポーツでもそういった取り組みがなされてきた。

他の例として水泳を調べると、古式泳法が盛んだった浜名湖では、「浜名湾遊泳協会」が1916年に設立されている。公式ホームページがあったので沿革情報を転載する。

1900年初頭、浜松中学(現・浜松北高)、浜松商業学校(現・浜商高)等の水泳部が、日本に古くから伝わる日本泳法を浜名湖で練習し始めました。しかし、この日本泳法には複数の流派が存在し、当初は、それぞれが異なる流派の泳ぎを教えられていたことから、これらの泳ぎを一つにまとめる為、地元の有志により浜名湾游泳協会が1916年に設立され、神伝流と水府流太田派の泳法を流れを組んだ浜名湾流日本泳法が作られました。

この設立に尽力したひとりが、田畑政次(阿部サダヲ)だったという。ネットで下記の記事を見つけたので拝借する。

こうして、日本中のいろんな場所で、いろんな努力がなされ、1920年のオリンピックへとつながったのである。

1912年に、無理をして、オリンピックに初出場することにこだわった嘉納治五郎たちの努力はその“土台”となっている。1911年当時には“オリンピック”という言葉を知る日本人はほんの一握りだったのだから。国際的な目標が選手たちにできたのである。

2、怖さを知る四三だけがやれる“リーダーシップ”

金栗四三はこの時点で、“日本人唯一の二大会連続のオリンピアン”である。

四三はオリンピックの恐ろしさを知っている。自らの経験を通じて、後輩たちに伝えることができる。1912年の一番の恐ろしさは「孤独」であった。

この当ブログマガジンの第10話で書いた感想分析から、“孤独の恐ろしさ”について抜粋する。

「孤独が一番の敵ナリ」。

四三は日記にそう残している。史実だろう。(中略)

四三と弥彦は競技が違うので、それぞれ別々に練習しないとならない。それぞれの孤独。

特にトラック競技選手の弥彦は、選手村の練習用トラックに出ると、欧米人に囲まれて練習をする事になる。周りにいる各国選手団は、“チームで練習”をしており、仲間と切磋琢磨しながら、自分の限界点を仲間に引き上げられるような最終調整をしている。そんな中、弥彦はひとりぼっちで走る。

1912年というと世界情勢では「日露戦争後」で、日本という小国への注目が国際的に集まっている時期ではあるが、その“見る目”は、異国の珍しいものを見る興味本位の“目”で、“カラダがとても小さくて弱々しそうなのに、辺境の地の途上国からわざわざオリンピックに何をしにきたのか”と「小馬鹿にされている気分になる」と、弥彦は傷ついていく。

弥彦はついに思いつめて窓から飛び降りようとさえする事態になる。

練習をはじめて12日目、三島弥彦が部屋から出てこなくなる。

「体の大きな欧米人たちに揉まれて走る恥ずかしさ」「木の葉のような気分だよ」「もう限界だ」「期待されていないんだ」と弱音を吐く弥彦。

プライドがずたずたなのも大きいが、白夜のせいで眠れていない体調不良も大きそうだった。

この“恐怖”を知っているからこそ、金栗四三は、1920年のアントワープでは、常にリーダーシップをとっている。選手ひとりひとりに声をかけ、大丈夫だ落ち着いてと勇気づけ、笑いかける。

誰よりも苦節8年間の夢を叶えるために“自分の試合に集中したい”はずの四三が、後輩たちに声をかけて回る姿は、泣ける。

応援にかけつけてくれた、8年ぶりに再会した三島弥彦は、その四三の態度に気づいている。

四三と弥彦だけが“その恐ろしさ”を知っているからこそ、直接言葉を交わさなくとも、四三がやろうとしていることが弥彦にはわかる。

二人きりになった時に、弥彦は優しく「よく耐えたね、痛むのかい」とだけ話した。四三は誰にも吐露しない足の痛みを弥彦に打ち明けた。

3、オリンピック結果報告会をバネに

アントワープオリンピックは、開会式に今から出るぞというシーンだけで実際の競技シーンはなく、3ヶ月後の「オリンピック報告会」のシーンに飛んだ。これはこれで想像を掻き立てる演出だったなとぼくは思う。

“散々たる敗北の結果”に新聞記者たちから野次と罵倒が飛ぶ。

そのシーンについて、Twitter上では「ああなるまい。選手の気も知らないで野次だけ飛ばす者にはなるまい」と、選手たちを擁護する意見がたくさんあげられていたのが印象的であった。

僕もそう思う。

「非国民!」「日本の恥!」という野次が飛ぶ。聞く耳など持たない心無い罵倒。選手たちの長年の努力が報われなかった悲しみからすれば、なにもしらないで罵倒する記者たちを見てられない。

しかし、だ。

歴史的観点からすると、1912年のストックホルムとの一番大きな差は、こうして「オリンピック結果報告会」をたくさんの記者たちを集めて開催する注目度があるということである。オリンピックを多くの国民が認識し、その結果を知りたいと思っているからこそ、新聞記者が集まるのである。

「結果報告会」にこれだけの記者が集まっているということが、そもそもの大きな成果ではないだろうか。1912年と比較するとそうも思えるのである。

結果が悪い時に罵倒されるのも、“日本代表への期待のあらわれ”とも読める。興味や理解がなければこれほど辛辣な言葉も出ないはずだ。

厳しい目にさらされて、悔しさを重ねて、次の改善へと努力する。スポーツの宿命でもあるのかもしれない。

発展途上で産ぶ声をあげたばかりの日本スポーツ。1920年、今は歯を食いしばる時だと言うメッセージにも聞こえた。

(おわり)

※他の回の分析感想はこちら↓

コツコツ書き続けるので、サポートいただけたらがんばれます。