#334「ビジネス頭の体操」 6月14日、15日のケーススタディ

はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。

「今日は何の日?」をビジネス視点で掘り下げています。

普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。

考えるための豊富な一次情報やデータもご紹介。

→部分は、頭の体操する上での自分に対する質問例、です。

6月14日(月) 2050年には認知症は1,000万人超!?

認知症予防に関する諸分野の科学的研究の進歩発展を図る日本認知症予防学会が制定した「認知症予防の日」です。

日付は認知症の大きな原因であるアルツハイマー病を発見したドイツの医学者・精神科医アロイス・アルツハイマー博士(1864~1915年)の誕生日から。

認知症。

先日、エーザイが米企業と共同で開発した認知症薬が米で認可されたというニュースがありました。

これまで進行を遅らせる薬はあっても、認知症そのものを治療する薬はなかったために大きな話題となりました。

とはいえ、1人分、日本円で600万円を超えるという価格は日本で認可された場合、公的保険制度との兼ね合いで議論となりそうです。

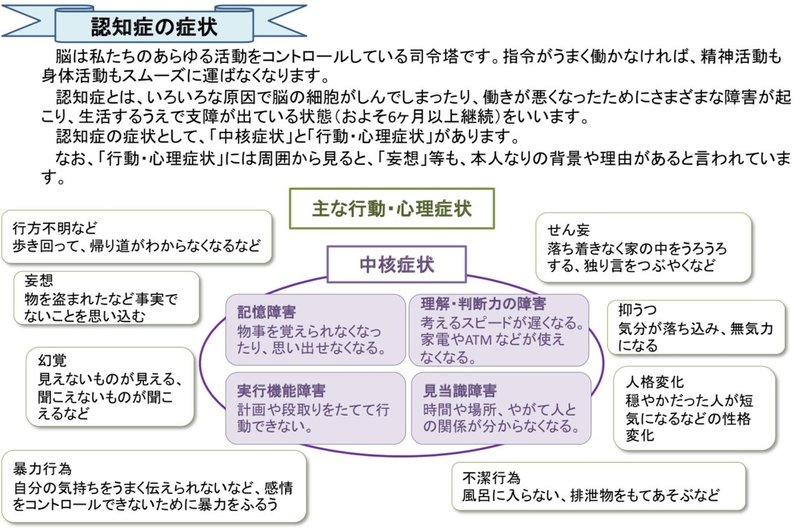

そもそも認知症とはどういった病気なのでしょうか?

医療系の情報なので、厚生労働省のHPからそのまま引用します。

認知症は、脳の病気や障害など様々な原因により、認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態をいいます。

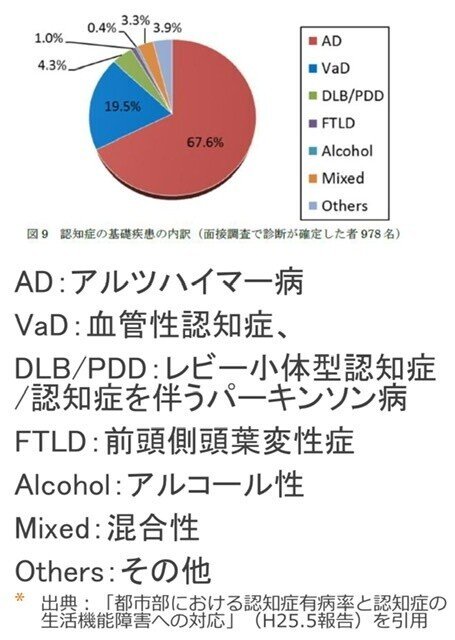

アルツハイマー型認知症は、認知症の中で最も多く、脳神経が変性して脳の一部が萎縮していく過程でおきる認知症です。次いで多い血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害によっておきる認知症です。

このように、認知症、と言っても、原因は様々であることが分かります。厚生労働省「認知症施策の総合的な推進について」の認知症の主な原因疾患(下図)を見ると、67.6%はアルツハイマー病であることが分かります。次に多い血管性認知症は19.5%であり、この2つでほぼ9割近くを占めるています。

認知症の症状というと物忘れ、と思いますが、実は複雑なようです。

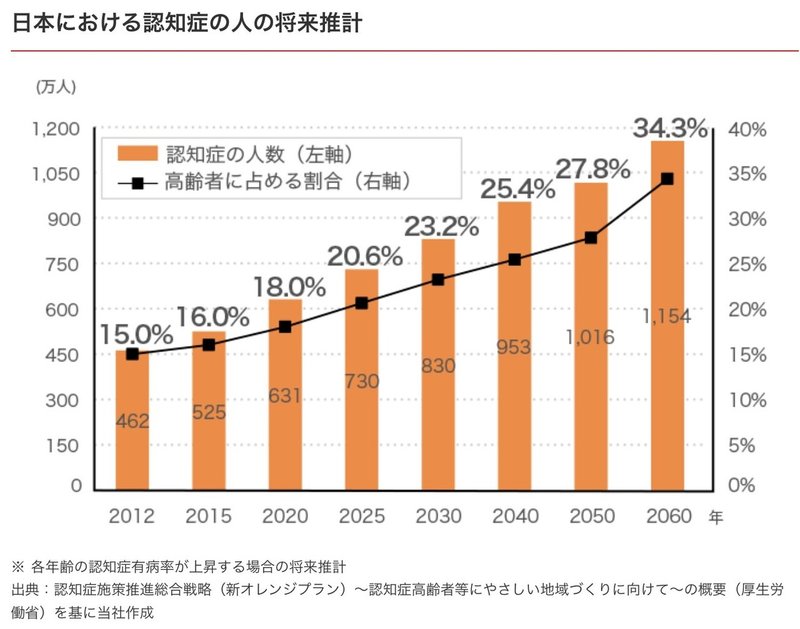

現時点で認知症は600万人を超え、高齢者の18.0%を占めると推計されており、高齢者の増加に伴って人数が増えるだけでなく、その割合も上昇していくと推計されています。(出典:厚生労働省資料を元に三菱UFJ信託銀行作成)。

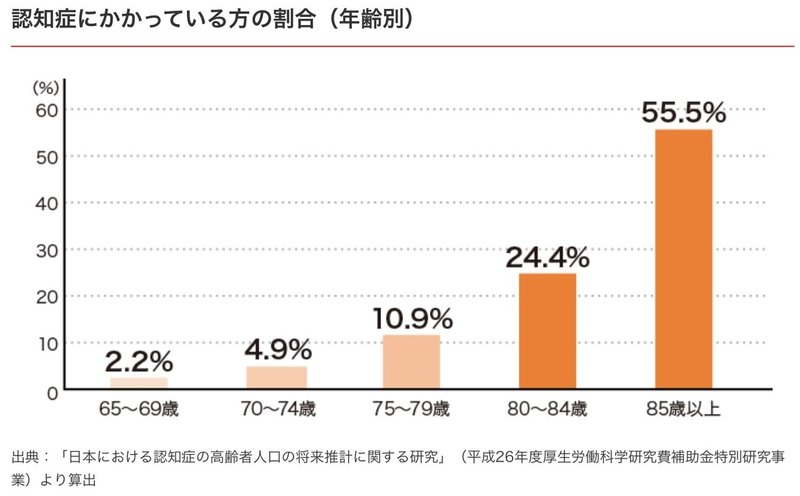

やはり加齢に伴い認知症となる割合は増加するようで、年齢別では80歳代になると2割をこえ、85歳以上には半数を超える方が認知症と推定されます(出典:同)。

認知症になってしまった場合、どれくらいの費用がかかるものなのでしょうか?

東京都医学総合研究所の中西三春氏らが「Journal of Alzheimer's Disease」で報告した内容によると、アルツハイマー型認知症の医療・介護にかかる社会的費用は当事者1人あたり月に平均22万4,584円となっています。

社会的費用、ですので、いわゆる直接的に負担すべき費用以外にも様々なものが入っています。

内訳(註)は以下の通り。

☑️ 当事者の医療費:2万6,744円

☑️ 当事者の社会的介護費用:6万9,179円

☑️ 介護者のインフォーマルケア費用:12万8,661円

当然、重症度によって異なり、

☑️ 軽度:15万8,454円

☑️ 中等度:21万1,301円

☑️ 重度:29万4,224円

でした。

(註)

1.当事者の医療費=外来、入院医療費と薬剤費

2.当事者の社会的介護費用=介護サービス費、家屋の改築、消耗品など

3.介護者のインフォーマルケア費用=介護に要する時間や欠勤などによる労働損失を含む

さらに、社会的コストの試算もご紹介します。慶應義塾大学医学部精神神経科学教室専任講師佐渡充洋氏の「日本における認知症の社会的コスト」によると、2014年時点の認知症の社会的コストは14.5兆円。内訳は以下の通り。

☑️ 医療費:1.9兆円

☑️ 介護保険費:6.4兆円

☑️ 家族等によるインフォーマルケアコスト:6.2兆円

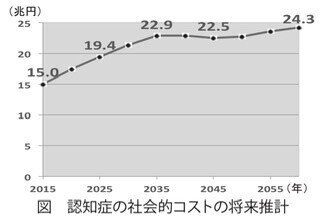

将来推計では、2025年には19.4兆円、2055年には24.3兆円と大変な金額であることが分かります。

→認知症。以前は痴呆と呼ばれるなどそもそもの理解がされていなかったが、だいぶ解明されているようだ。治療薬で一気に解決、ということでもないだろう。介護保険制度はあるものの、本人、家族、社会の負担を軽減して支える仕組みは他に考えられないだろうか?

6月15日(火) 全国に7,200店舗ある信用金庫。

全国信用金庫協会が制定した「信用金庫の日」です。

1951年(昭和26年)のこの日、「信用金庫法」が施行されたことにちなみます。

信用金庫。

私はお世話になっていないのですが、街でもよく見かけます。

そもそも銀行と何が違うのでしょうか?一般社団法人全国信用金庫協会のHPから引用します。

銀行は、株式会社であり、株主の利益が優先されます。また、大企業を含む全国の企業等との取引が可能です。

信用金庫は、地域の方々が利用者・会員となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関で、主な取引先は中小企業や個人です。利益第一主義ではなく、会員すなわち地域社会の利益が優先されます。さらに、営業地域は一定の地域に限定されており、お預かりした資金はその地域の発展に生かされている点も銀行と大きく異なります。

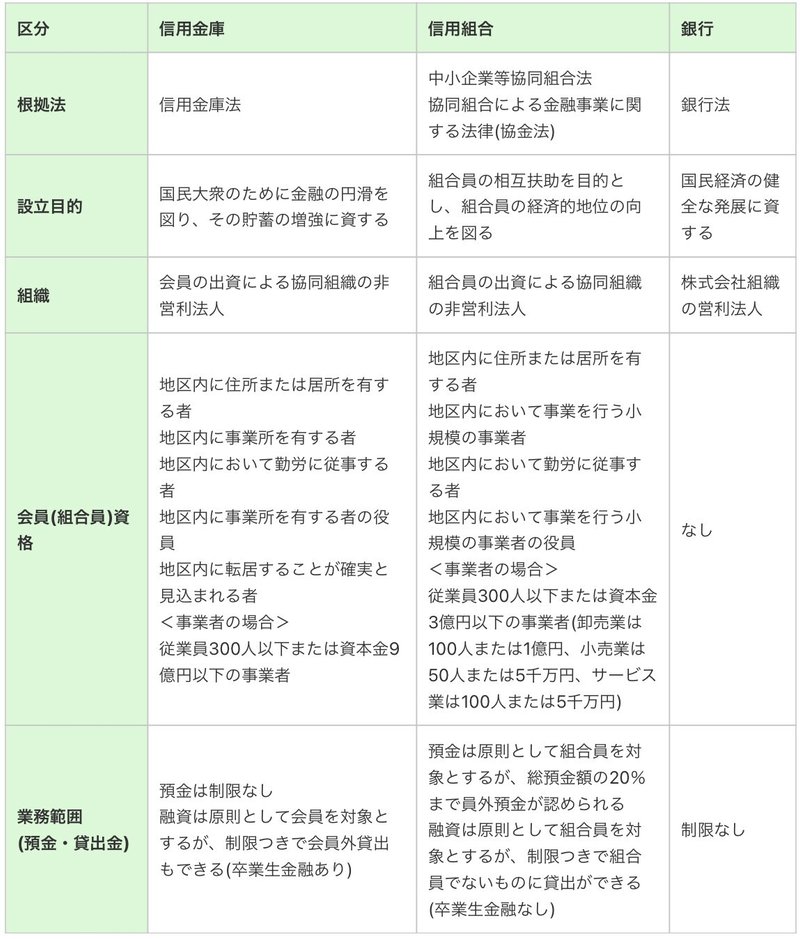

信用組合は、信用金庫と同じ協同組織の金融機関ですが、根拠法や会員(組合員)資格が異なります。また、預金の受入れについても、信用組合は原則として組合員が対象ですが、信用金庫は制限がないなど業務の範囲も異なります。

そうでした。信用組合、というのもありました。3者の比較をした表が比較的分かりやすかったので転載します。

会員出資による非営利法人、なんですね。知らなかった…

しかも、大きな企業はそもそも会員になれないという制限もあるんですね。

2020年12月末現在、信用金庫は254あり、支店と出張所を合わせて7,200の店舗数と約10万人の従業員、911万人の会員、そして157兆円の預金量と78兆円の貸出金を誇ります(出典:信金中金地域中小企業研究所)。

ちなみに、信用組合は、2021年3月末時点で、145組合、1,614店舗、預金積金21兆円、貸出金11兆円となっています(出典:一般社団法人全国信用組合中央協会HP)。

信用金庫の方が規模が大きいんですね。

最後に信用金庫の経営状況について調べてみました。

個別には難しいので、全体で、ですが。

まず、信金中金 地域・中小企業研究所の信用金庫概況最新版(2019年度)から。

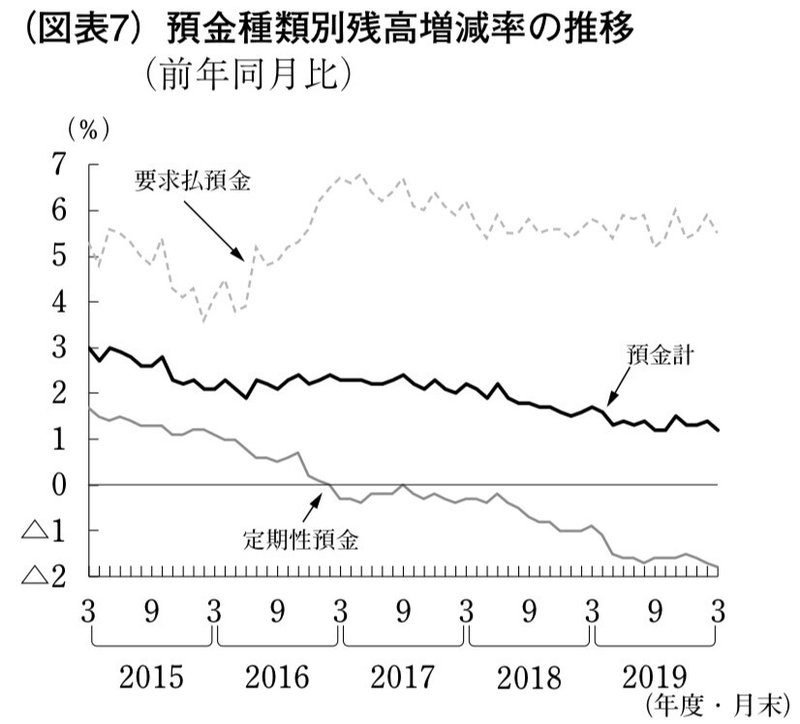

<預金残高増減率の推移>

増減率は低下していますが、預金計ではプラス圏ですから増えていることが分かります。一方で、定期性預金は2017年から減少していることが分かります。

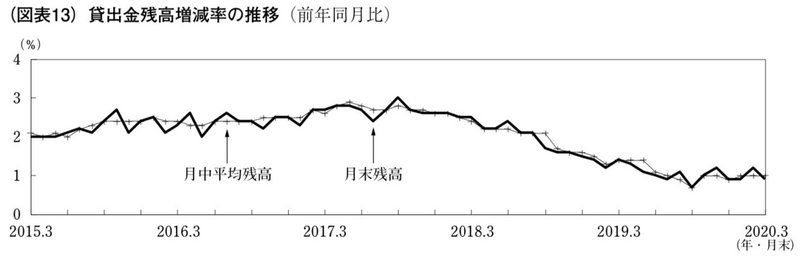

<貸出金残高増減率の推移>

こちらも減っているように見えますが、プラス圏ですから、増えるペースは落ちてきているものの増加し続けている、ということになります。

<決算状況>

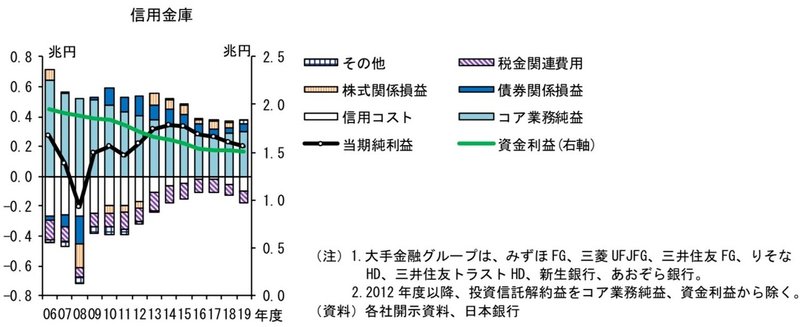

最後に損益状況です。

2019年度の業務粗利益は前期比450億円、2.7%増の1兆6,864億円でした。

ちなみに、経費等を控除したコア業務純益は3,440億円。

業務粗利益の9割を占めるのが資金利益で同205億円、1.3%増の1兆5,670億円。

資金利益をさらに分解すると、本業である貸出金利息は減少が続いている一方で、増加を支えたのが有価証券利息配当金で、増加率は8.1%となっています。

つまり、運用で増益、ということで本業では低金利の影響を受け厳しい環境であると言えます。

次に、日銀が2021年3月末に公表した金融システムレポートで、銀行、地銀との比較も混ぜながら見てみましょう。

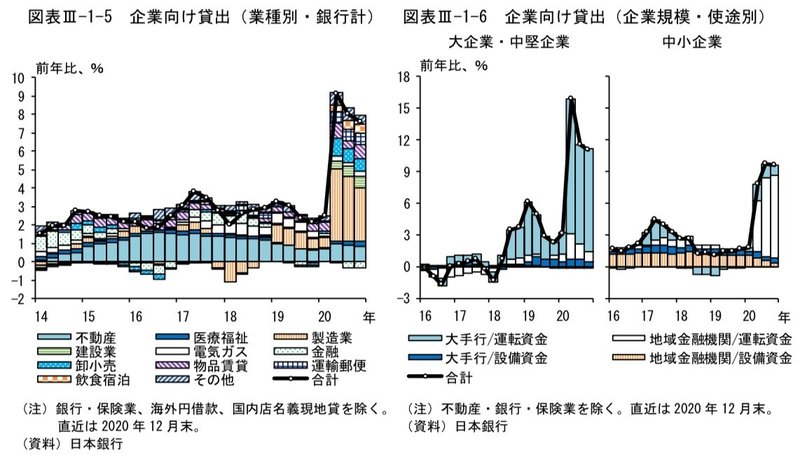

まず昨年の大きな動きとしては、なんと言ってもコロナ禍の影響キャッシュフローの悪化に伴った運転資金の需要増に対応し貸出が大幅に増えたことでしょう。

データで見ても明らかです。特に資金需要が強かった中小企業を多く抱える信用金庫は大きく伸ばしていることがわかります。

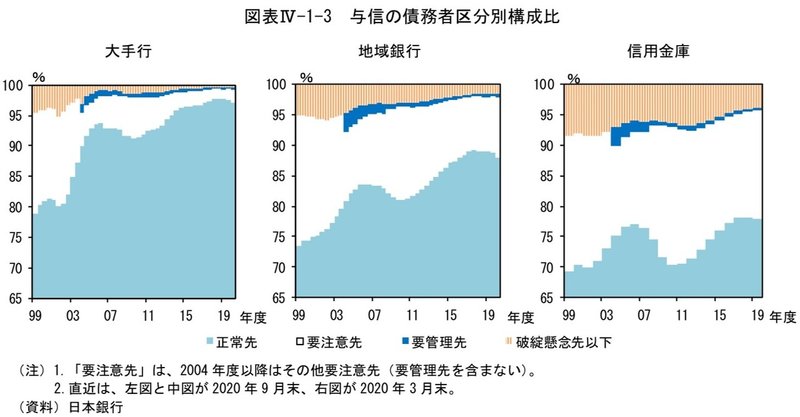

貸出を増やせば、そこから得られる金利収入は増加しますが、一方で、貸倒リスクがあります。金融機関では貸出ごとに自己査定を行い、健全先か、懸念がある先かなどの分類を行なっていて、それを債務者区分と呼んでいますが、その分布がこちらです(縦のスケールは65%から始まっていますのでご注意ください)。

水色が正常先なのですが、大手行は99年の8割前後からリーマンショックの頃も含めて9割を超え95%前後となっています。

地域銀行は85%前後、信用金庫は75%前後、と大手行に比べ低くなっています。

つまり、地域経済に貢献する、しかも中小企業を中心に、という役割を果たしている、とも言えますが、一方でリスクをより多く抱えている、とも言えます。

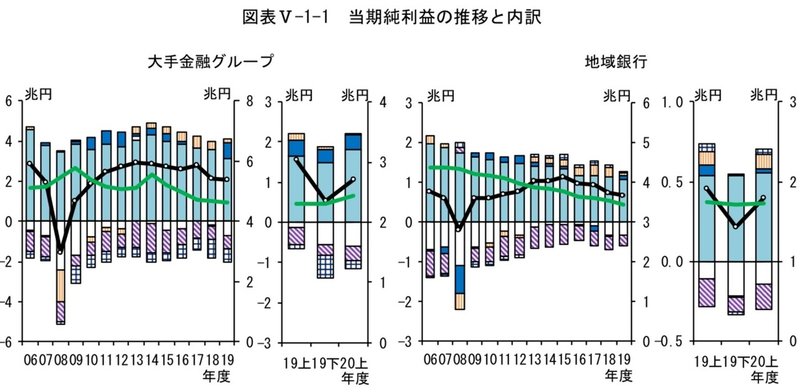

最後に、純利益の推移と内訳ですが、3業態とも当期純利益(黒太線)は低下傾向であることが分かります。その大きな理由は低金利下による資金利益(緑太線)の減少です。

→地方銀行については「オーバーバンキング」と言われ、再編で実質的な補助金を支給する制度が始まっている。信用金庫は地域経済により密着した存在として貢献している様子だが、収益的に厳しい状況は変わらないとしたら、どのような方策が考えられるだろうか?

最後までお読みいただきありがとうございます。

皆様の頭の体操ネタが1つでもあれば嬉しいです。

このような投稿を昨年7月から続けています。だいぶ溜まってきました。以下のマガジンにまとめていますので、よろしければ覗いてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?