Kashmir 『てるみな 5』 : 日常のなかの異界へ

書評:Kashmir『てるみな 東京猫耳巡礼記(5)』(楽園コミックス・白泉社)

前の第4巻の刊行が2021年5月だったから、じつに3年ぶりの刊行である。

しかし、「「楽園」web 増刊」への、年に3本平均の不定期連載とは言え、『楽園 Le Paradis』本誌に別作品『ぱらのま』を連載している作者としては、ちょうど良いくらいの執筆ペースなのではないだろうか。

昔の「マンガ週刊誌連載」のような、異常な執筆ペースで、読み切り作品の連載などできるわけもなく、作品の品質を保つには、月に1本程度がちょうど良いのではないかと思うからだ。

さて、そんな待望の「第5巻」も、とても楽しく読めたし、ある意味では、これまでで最も楽しめたかもしれない。

何が違うのかというと、昔に比べ本巻はあきらかに「明るい」のだ。

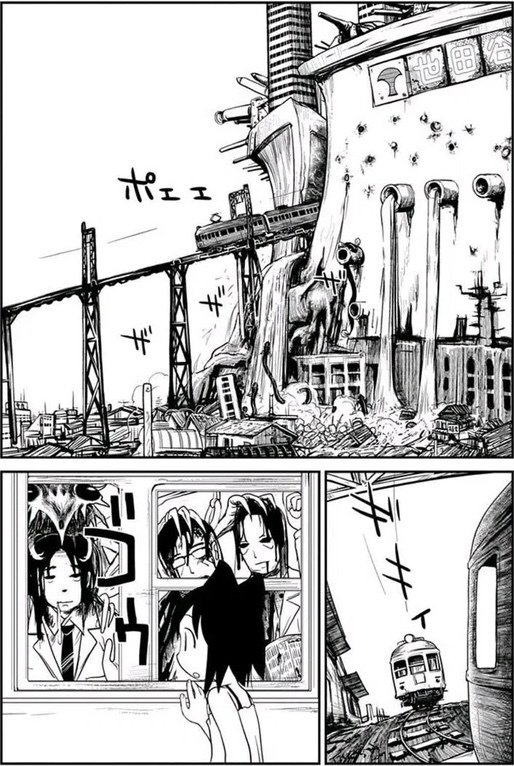

本作『てるみな』は、猫耳少女が電車に乗って、さまざまな「異界」を降り立つエピソードを描いた「鉄オタ的幻想譚」だ。

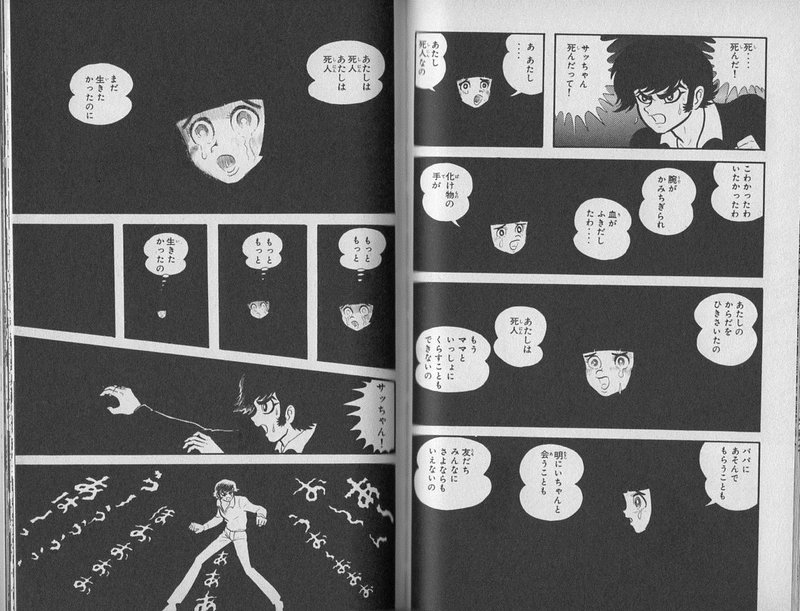

で、そこに描かれる、毎回工夫の凝らされた「異界」は、以前は、もっと「暗く妖しい」ものが多かったように思う。わかりやすく(?)例えて言うなら、『ウルトラQ』的な世界であり、ラヴクラフトの「クトゥルフ神話」の世界をペースにした作品などもあった。

私自身、これまでにいろんなレビューの中で書いてきたように、「現実世界から暗く妖しい異界へ」というお話が大好きなので、『てるみな』は第1巻以来ずっと、そんな私のツボにハマった作品だったのである。

ところが、歳のせいもあってか、そうした初期の「ダークでヘビー」な作風よりも、かなりライトになったとはいえ、どこか「ホッとする懐かしさ」を感じさせる、本巻所収の近作の方が、むしろ素直に楽しめるようになってきたように思うのだ。

また、作者のKashmirにも、そうした傾向の変化が見られる。

本巻に寄せられた、現時点で2本の「Amazonカスタマーレビュー」でも、そのあたりが指摘されており、また そこで賛否が分れてもいる。

『 Amazon Customer 『異界』

2024年4月30日(5つ星のうち5.0)

「ぱらのま」のかしみーる女史の描く異界。今回も理不尽な設定と程よいダーク感ですが、一気に読むと疲れますw』

『 sutakora 『以前のが好きだった人には物足りない』

2024年5月6日(5つ星のうち3.0)

一巻から比べると奇想の風景はかなり減って「現実の風景に少し不思議要素が足された」くらいのテイストの漫画になってきた。

初期の頃はかなりおどろおどろしい風景と怖さのイマジネーションがぎゅうぎゅうに詰め込まれておりそれが好きだったのだけど今回その要素は全体の一割程度にとどまっている。

言ってしまえば並行したシリーズの「ぱらのま」にちょっと不思議が付け足された感じなのだ。

初期の要素が好きな人にはちょっと物足りないと思う。』

両氏のおっしゃるとおりだと思う。

「Amazon Customer」氏の『今回も』という形容は微妙なところだが、『理不尽な設定と程よいダーク感』というのは、私の今の印象とまったく同じである。

一方、「sutakora」氏のご指摘どおり、『初期の頃はかなりおどろおどろしい風景と怖さのイマジネーションがぎゅうぎゅうに詰め込まれておりそれが好きだった』人には、そうした「濃い」要素が『全体の一割程度にとどまっている』本巻は『物足りない』と感じられるだろうし、その点で『並行したシリーズの「ぱらのま」にちょっと不思議が付け足された感じ』という評価になるのも理解できるし、間違ってもない。

けれども、「sutakora」氏とは対照的な「Amazon Customer」氏のおっしゃる『一気に読むと疲れますw』というのも、決して間違いではない。

なぜなら、昔に比べて作風がライトになったとは言え、今でも一作一作工夫の凝らされた「粒揃い」の作品集なのだから、一気読みすれば、少々「疲れ」ないこともないからである。薄くなったのは「暗い妖しさ」であって、「中身」が薄くなったわけではないからだ。

したがって、両氏のご意見は、決して矛盾するものではなく、要は「好み」の問題に過ぎないのだと、私は思う。

さらに言えば、これも良し悪しの問題ではなく、一般的な傾向としては、体力のある若い人は初期の「濃口(味つけの濃いもの)」を、体力のない人や高齢者は「薄口(味つけの薄目なもの)」となった本巻の方を「好む」のではないだろうか。

いずれにしろ、「濃口」が好きか「薄口」が好きかは、善悪優劣の問題ではなく、好みの問題にすぎないのだ。

「Kashmir」の「好み」が変わってきていることについては、3年前の第4巻のレビューで、すでに指摘していた。

『例えば、本巻のエピソード「PIPE」や「TUNNEL」に描かれる「内臓」的な世界は、以前にも同種のものが描かれており、明らかに作者の「胎内回帰願望」を思わせるものなのだが、そこには以前ほど切迫感が無いように感じられる。

これは、作者のそうした願望が薄れたということではなく、むしろ「生の感覚」が、以前より身近に(生々しく)感じられるようになった、ということなのではないだろうか。』

ここでは「生の感覚」という表現をしているが、もう少し平たく言えば「現実的な生活感覚」ということにもなろう。

要するに、その作風において「Kashmir」は、昔は「異界へ出ていこうとする(脱現実)傾向」が強かったのに対し、今は「日常の中に異界を見つける」という方向へ変わってきているように見えるのだ。

昔は「日常とは無味乾燥なもの」と感じられていたから、そんな「日常の外の異界へ」ということになったのだが、今では、日常の中にこそ「リアルな異界」を見つけることができるようになった、というようなことなのではないだろうか。

なにしろ、現実問題として、「外部としての異界」などというものに達することは、まず不可能であり、昔の「ドラッグカルチャー」のように薬物に手を染めるか、さもなくは発狂するしかないだろう。

したがって、年相応に知恵がついてくれば、「日常世界なんて、つまらない!」と、焦って「否定的に決めつける」のではなく、落ち着いて、日常を「仔細に観察する」ことで、そこに「小さな異界」の開口部を、つまり「活路」を見出そうとするようになるのではないだろうか。そういう方向性だって、十分あり得るのだ。

そして、そうした方向性で描く、典型的なマンガ家が、鬼才「panpanya」である。

その「panpanya」は、「Kashmir」と同じ『楽園』誌の作家だし、「panpanya」を特集した批評誌『ユリイカ』(2024年1月号)には「Kashmir」も寄稿していて、アマチュア時代の「panpanya」に、すでに注目していたこともわかる。

つまり、両者は共に、大まかに言って、「非日常の異界から日常のなかの異界へ」あるいは「外の異界から内の異界へ」という「傾向」を示しており、それは多分「時代の要請」なのではないかと、そう考えることもできよう。

私は『てるみな』第4巻のレビューで、上に引用した部分に続いて、次のように書いていた。

『では、どうして身近に感じられるようになったのかと言えば、それは私たちの「日常」感覚が、時代的に変化したからではないだろうか。』

そう指摘した上で、大雑把に言えば、それまでの「現実には豊かだが、退屈な日常」の時代の「現実逃避」から、「現実に生きにくくなり、退屈だなどと言っていられなくなった」今の時代へと変化した、その必然性として、現実の中に「楽園を見つける」という方向に変わってきたのではないかと、そう指摘したのである。

例えて言えば、昔は「現実逃避」するために「派手な海外旅行」や「世界中をさすらう貧乏旅行」なんて贅沢なことをしたけれど、今はそんな大袈裟なことはできないから、「ベランダの鉢植えの中」に「楽園」を見つけたり、「長らく歩いたことのなかった、小学校への通学路」を辿ってみることで、その変哲もない道筋の中に「楽園」を見出したりと、そういったふうになってきたのではないか、ということだ。

無論、こうした傾向を「貧しくなったから、手近なところで安く済ませるようになった、敗北主義的な貧乏臭さ」だと否定することは可能だろう。だが逆に言えば「金と力と暇に任せて、派手にジタバタすれば、それで外部(異界)が見つかるとでも言うのか?」ということにもなろう。

同様に「Kashmir」も、昔に比べれば、妙に「明るく」なって「毒が無くなった」とも言えるのだけれど、それもいちがいに否定されるべきことではあるまい。

つまり、「反俗」も良いけれど、可能なのであれば、「脱俗」や「超俗」が悪いはずもない、ということである。

昔の中国の「神仙」のように、山奥の異界に住まなくとも、都会の中に「異界」を見つけ、そこで「ほっこり」できるのなら、それも悪いことではないはずだ。

そもそも「異界」を求めてというのは、わざわざ「苦しむために」それを探した、ということではないはずなのである。

「日常なかの異界」という本巻のこうした特徴は、帯の惹句に、わかりやすく表現されている。

『耳はネコでも おヒゲはないので 危険が探知できなせん。』

これが「ほっこり」させる側面の象徴的表現であり、その横にはしっかりと、

『死と隣り合わせの 鉄道ファンタジー』

とあるとおりなのだ。

死と隣り合わせだって、ほっこりできるのなら、それでいいではないか。

もはや私たちは、絶対安全の中に「楽園」を見つけるのではなく、あした死ぬかもしれないところでも「楽園」を見つけることのできる生き方を求めているのではないか。だから、やたらに「重く暗く」には、ならないのではないだろうか。

無論、必要なときには「重く暗く」なるべきであり、なれなくてはならない。

そんな「君子豹変」ができないようでは、今の世界のなかに「楽園」を見つけることは不可能だろう。ただ、いつでも「ニコニコして、いい人」というだけで済むのならそれもいいが、実際にはそれでは済まないのである。

ともあれ、猫耳少女が、けっこう「気味悪い世界(異界)」に入っていきながら、それでもそこを楽しんだ後に「帰ってくる」ように、私たちも、そのような、ある意味で「図太い楽しみ方」できるようにならなければ、今の世の中は、苦しいだけということになってしまうのではないだろうか。

だから、図太く鈍感になるのは、かならずしも悪いことではないのである。

○ ○ ○

さて、ここまでは、本巻の収録作品について、まったく触れることができなかったので、最後にいくつか触れておこう。

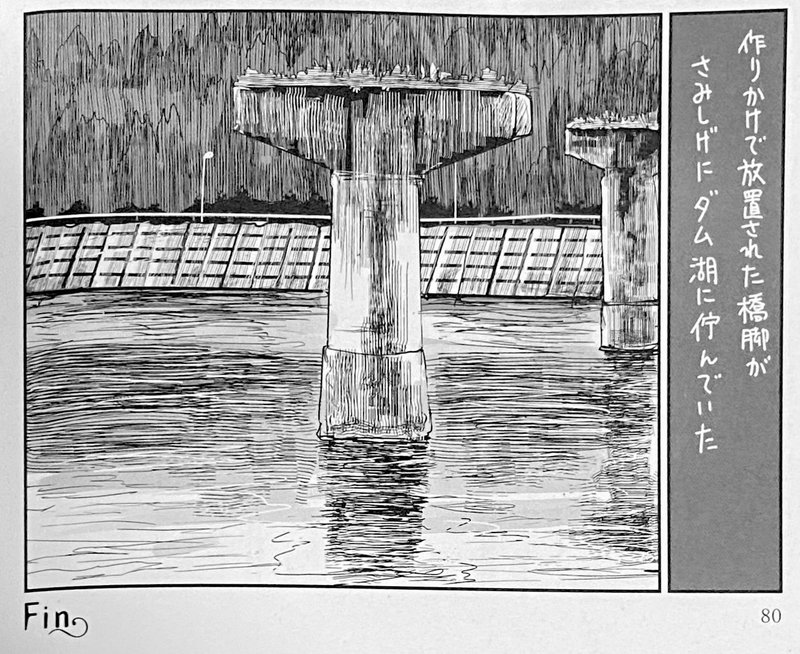

まず、本巻収録の11作の中で、私がいちばん気に入ったのは、第28話の「かわら」である。

ストーリー紹介はしないが、「失われたもの、忘れ去られたもの」への著者の「切ない共感」を感じさせる、抒情的な佳品としてお薦めしたい。

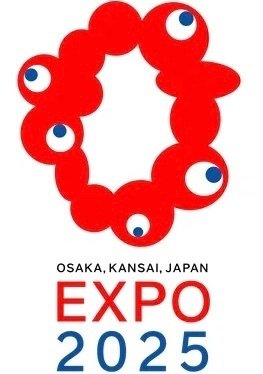

あと、これは半分冗談だと思って聞いてほしいのだが一一、かねてより「大失敗確実」と言われてながら、現在も開催に向けての突貫工事が強行されている、話題の「大阪万博」(大阪維新の会・吉村洋文大阪府知事 責任監修)に関連した「ネタ」を、紹介しておこう。

第24話「水神」に登場する、下に示した「天変地異の神」が、「大阪万博」のマスコットキャラクターである、通称「コロシテくん」(正式名称・ミャクミャク)に似ている、と感じたのは、はたして私だけだろうか?

この第24話「水神」は、「「楽園」web 増刊」の「2021年5月号」に掲載されたもので、調べてみると、「大阪万博」のマスコットキャラクターが公募の結果決まったのは「2022年3月2日」である。

だから、「Kashmir」が、通称「コロシテくん」(正式名称・ミャクミャク)を揶揄して「天変地異の神」をデザインした可能性はない、と断じていいだろう。

このマスコットキャラクターは、採用決定時には、まだ「ミャクミャク」という正式名称がなかったため、ネット上で「コロシテくん」などと呼ばれていたのだ。

今では、手足の生えた人型の胴体もあれば、笑っている口もついていて、ちょっと可愛く(なった分、無難にも)なった「コロシテくん」だが、最初は「真っ赤なポンデリングに、目玉がたくさんついている」という、いかにも「グロテスクなデザイン」で、選考理由とされたとおり、尋常ではないインパクトはあるのだけれど、それにしても「なんで、こんなものを万博の顔に?(良識を疑うよ)」という否定的な意見も、決して少なくはなかった。要は「目立てば良いのか(それが維新流なのか)?」ということである。

ともあれ、その「真っ赤なポンデリングに、目玉がたくさんついている」ようなデザインが、マンガかアニメかに登場する「人間を生きたまま体内に取り込む怪物」(『デビルマン』のジンメンみたいなものか)に似ていて、その怪物に取り込まれた人たちが、死ぬこともできずに「殺してくれ〜、殺してくれ〜」というようなことを訴えるそうで、それに「似ている」というので、「真っ赤なポンデリングに、目玉がたくさんついている」ようなデザインのそれに、「コロシテくん」という「あだ名」がついたのである。

そんなわけで、通称「コロシテくん」(正式名称・ミャクミャク)が決まる前に描かれたマンガのキャラクターなのだから、「天変地異の神」との相似は、たんなる偶然なのだろう。

ところがだ、万博の会場となる夢洲は、大阪湾を「産業廃棄物」で埋め立てた人工島であり、これまでは「直接の乗りいれ経路」が無かった(隣の人工島に渡って、そこからの橋で夢洲に入った)。

そこで現在、夢洲への地下鉄の延伸工事と海底道路(?)か何かの工事が進められているのだが、それだけだと、台風が来たり、万が一にも「南海トラフ地震」が発生したら、交通が途絶して孤立してしまうのではないか、などと危惧されている。

そしてそのことを考えれば、「天変地異の神」との偶然の相似というのは、まったく洒落にならないのだ。

そもそも、この第24話「水神」も、鉄オタ猫耳少女の願いをうけて「線路のないところに線路を敷こうとする、神様たちのお話」なのである。

偶然にしては、ちょっと出来すぎ感がないでもないから、吉村洋文知事は、万難を廃するために、今からでも遅くないので、「Kashmir」の描く、巨大な白蛇の「水神」様か、その水神さまが化けた美少女を、通称「コロシテくん」(正式名称・ミャクミャク)に替えて、とは言わないが、万博の「第2マスコットキャラクター」にして、お祈り(神事)でもとり行ってはどうだろうか?

そうと決まれば、善は急げで、吉村洋文知事は、「空飛ぶタクシー(実は、ただのドローン)」に乗って、「Kashmir」のもとへ許諾を取りに行くべきだと思う。

来年の「大阪万博」が、「楽園」となるか「地獄」となるか、これは洒落にならない現実なのである。一一いや、ほんまに。

(2024年5月11日)

○ ○ ○

○ ○ ○

● ● ●

・

・

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○