〈倫理〉としての 犯罪容疑者弁護 : 映画 『モーリタニアン 黒塗りの記録』

映画評:ケヴィン・マクドナルド監督『モーリタニアン 黒塗りの記録』

「9.11 アメリカ同時多発テロ事件」が起こったのは、2001年のことだから、すでにアメリカの若者の中にも、この事件のことをよく知らない者が少なくないそうだ。20年とは、歴史を風化させるに十分な時間なのである。

これは日本の「戦後二十年」(1965年=昭和40年)にも言われていたと、1962年生まれの私も、なぜか記憶している。

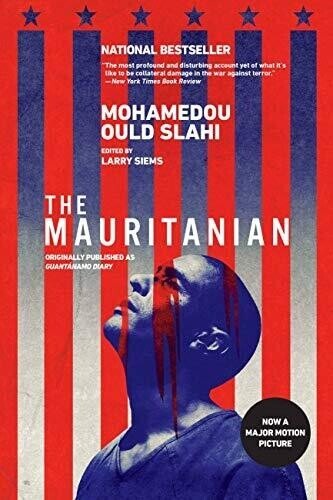

本作、映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、「9.11 アメリカ同時多発テロ事件」の首謀者の一人(ハイジャックしたボーイング機で貿易センタービルに突っ込んだ実行犯を、リクルートした、テロ組織アルカイダのメンバー)と疑われ、祖国モーリタニア(アフリカ)で拘禁され、容疑を否認し続けたために、現地から、キューバ国内にあってアメリカの管理する、治外法権的な「グアンタナモ収容所」に移送収監され、そこで言語を絶する拷問にあいながら、立件されず法廷にも立てないまま、長年収監されていた本編の主人公モハメドゥ・ウルド・スラヒ(タハール・ラヒム)と、彼をその非合法な拘禁から救おうとする、アメリカ人弁護士のナンシー・ホランダー(ジョディ・フォスター)、その若き助手的弁護士テリー・ダンカン(シャイリーン・ウッドリー)、そして、スラヒを立件して有罪を勝ち取るように命じられる、アメリカ海軍所属の法務軍人ステュアート・カウチ中佐の(ベネディクト・カンバーバッチ)4人を描いた、実話をもとにした「実名映画」である。(※()内は演者名)

この映画は、大筋においては「実話」であるけれども、映画化にあたっては、人間ドラマ的な演出の必要性から、描写の面で細かい変更がなされている。

例えば、弁護士ナンシー・ホランダーがテリー・ダンカンを連れて、初めてグアンタナモ収容所を訪れ、スラヒと面会するシーンで、ホランダーとスラヒの間には、映画の上では一種の緊張関係が見られたが、現実には最初から、両者は打ち解け、信頼関係を築いたようだ。

まただからこそ、のちに一部公開された資料を読んで、じつはスラヒがグアンタナモで容疑自認の供述をしていたことを知り、ダンカンが信頼を裏切られたとショックを受け動揺した際に、老練なホランダーがダンカンを仕事から離すという展開も、現実にはなかったようだ。

(ちなみに、ダンカンについては、実在はするものの、二人の実在の人物を統合したキャラクターという側面を持っているらしい)

このように、現実のナンシー・ホランダーは、老練でタフな「人権派弁護士」だったので、仮にスラヒが同時多発テロの犯人一味であったとしても、最初から、必要な弁護と人権的な扱いを与えるつもりで、確信を持って、無償の弁護に乗り出したようだ。だから、初対面のスラヒとの信頼関係を築くこともできたし、その後も、何があっても、その弁護の姿勢が揺らぐことはなかったようである。

したがって、ジョディ・フォスター演じるナンシー・ホランダーは、白髪のボブに真っ赤な口紅というホランダーの外見に寄せると同時に、その一方、ホランダーの「内面の強さ」を強調した演技を好演したと言えよう(ゴールデン・グローブ賞受賞)。

現実のホランダーは、外見的には、上品で活発そうなお婆ちゃんという感じで、特別なタフさを感じさせない。彼女のタフさは内面に秘められたものであり、その行動力に現れる体のものだから、映画では、その内面が見えるように強調された、というわけである。

一方、外見的にはまったく似ていないステュアート・カウチ中佐を演じたベネディクト・カンバーバッチは、本作の原作(スラヒの獄中手記)に惚れ込んで、当初はこの映画のプロデューサーの一人として関わったのだが、理想主義的な人物として描かれるカウチ中佐ではなく、むしろ映画のとおりの理想主義者であった実物のカウチ中佐に直接面会したことで、このキャラクターを演じようと思ったそうである。

カウチ少佐は、もともと「アメリカの正義と公正」を信じる敬虔なプロテスタントで、海軍の有能な法務軍人であった。さらに、彼の元同僚である友人が、たまたま同時多発テロに使用されたハイジャック旅客機のパイロットであったため、彼は心からこの犯罪を憎み、命じられたスラヒの法的立件と有罪獲得に、勇んで取り組んだ。

ところが、スラヒに関する資料の多くが極秘扱いにされており、検察官である彼にもほとんどが公開されず、スラヒの事件関与の実態が把握できなかったため、このままでは公判を維持できるような立件は不可能だと考えた彼は、上司に資料の開示を求めるのだが、上司は「その必要はない。あいつは犯罪者であり、裁かれることになっているのだし、それは(ブッシュJr.)大統領の意志だ。おまえは、ただそれをすればいいだけだ」という趣旨のことを言う。つまり「法的手続きとしての正義は必要ない」と言ったのである。

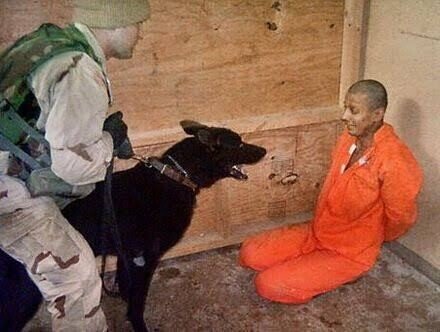

この事実にショックを受けたカウチは、自身独自に調査を始め、ついには極秘資料にたどりついて、グエンタナモ収容所で行われていた、ラムズフェルド国防長官公認の、非合法な「特殊尋問」(要は、拷問)の事実を知り、「神の正義」を信ずる彼は、苦悩の果てに検察官の職を辞して、海軍を去る。

(※ 上の2枚の写真は、アブグレイブ収容所における囚人虐待での現実を写したもの)

その頃、ホランダーの方も、「黒塗りの取調べ資料」の原本にたどり着いて、スラヒの自白の背景を知り、この明らかな違法捜査を裁判で訴え、ついにスラヒへの違法拘束の認定と解放判決を勝ち取る。

しかし、無罪になったスラヒは、(オバマ、トランプ)大統領の命によって、それからさらに7年間(合計14年間)も収容所に留め置かれることになるが、その後、同時多発テロ事件から20年を迎えたバイデン大統領の指示により釈放され、祖国モーリタニアに移送され、いちおうの自由の身となった(「いちおうの」とは、ほぼ海外渡航が許されない身分のままだからだ)。

○ ○ ○

この映画に描かれた現実については、色々と考えるべき問題があるだろう。

だが、私が最も重要だと思うのは、ナンシー・ホランダーの「人権派弁護士」としての「信念」ではないかと思う。

というのも、この映画を観て、「義憤」に狩られる日本人は少なくないと思うのだが、実際のところ、疑わしきは「全員、牢屋にぶち込んで、さっさと殺してしまえ」というのは、「オウム真理教事件」や「光市母子殺害事件」の容疑者たちに対する日本国民の反応を見ても、この同時多発テロ事件に対したアメリカ国民と、何の違いもないことは、明らかだからだ。

まただからこそ、わが国では「人権派弁護士」という言葉が、しばしば「蔑称」として用いられているし、それを使っているのは、何も一部「ネトウヨ」だとは限らず、その薄っぺらい「正義」を振りかざして「凶悪犯罪者に人権などない」と平気で言ってしまう、多くの日本国民なのではないだろうか。

つまり、この映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、単に「アメリカ人」のための「アメリカの良心」を象徴する「アメリカ映画」なのではなく、私たち「日本人」のための映画でもあり、そのようにして観ないと、意味のない作品なのである。(ちなみにこの映画は、アメリカ映画ではあるけれど、イギリス人主導で作られたということを見逃してはならない)

この映画に描かれた、拷問を受けてさえ(職務としての)拷問者への赦しを「アッラーの神」に祈ることのできたスラヒの強さや、世間の風にびくともすることなく我が信念を貫くホランダーの揺るぎなさ、そして、自らの信ずる「正義」を貫いたカウチの「清廉さ」に感動するとき、しかし私たちは「果たして、彼らの側に立てるのか?」と、自身に問うべきであろう。

そして、むしろ、スラヒを「問答無用に死刑にすべき」と決めつける側、ホランダーやカウチを「非国民」と誹謗する側の人間なのではないかと、反省してみるべきである。

「人権派弁護士」という言葉が、「蔑称」などではなく、むしろ「語義矛盾の奇妙な言葉」と感じられるように、私たち日本人は、認識を改め、変わるべきである。

「弁護士が、人権を最重要視するのは、当然ではないか(だから、人権派弁護士という言葉は、二重形容である)」と、当たり前に感じられる「人権」意識を、私たち日本人は、是非とも身につけなくてはならない。

そしてそれは、私やあなたの「人権」と「正義」を守るためにも、是非とも必要なことなのである。

(2021年11月26日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・