岩下壮一 『カトリックの信仰』 : 藁屑の書 あるいは 岩下壮一批判

書評:岩下壮一『カトリックの信仰』(岩波文庫)

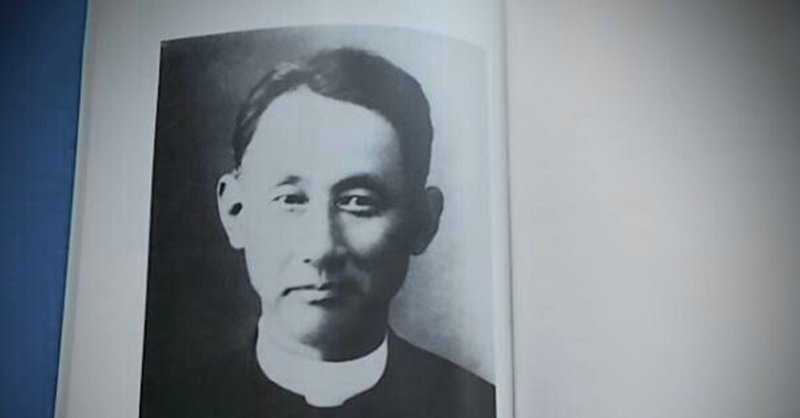

本稿で扱うのは、この度ちくま学芸文庫から復刊された岩下壮一(1889~1940)の『カトリックの信仰』(初版は1947年。1994年に講談社学術文庫)であるが、少なくともAmazonのカスタマーレビュー上では、このところ「岩下壮一の再評価」が進んでいるかのように見える(本年2015年3月に『信仰の遺産』が岩波文庫入りしている)。しかし、これがカトリック信仰における正統的な再評価とは言えないし、その意味でカトリック信徒の一般的評価でもないだろう。

岩下の『カトリックの信仰』は、カトリック教会の信仰の本質をカテキズム(公教要理)にそって解説した講解書であるが、「現在のカトリック教会の信仰を、正しく伝えるものではない」というポイントだけは、ぜひとも押さえておかなくてはならない。岩下壮一式にすこし強い言葉で言えば、本書『カトリックの信仰』は、カトリックの信仰を誤って解説した「異端の書」であり、その意味では正真正銘の「藁屑の書」なのである。

このように書いたからと言って、私は本書を読むなと言っているのではない。岩下壮一を読んだことのない、非信仰者、非クリスチャン、プロテスタント信者、あるいはカトリック信者に、ぜひとも本書を読んで欲しいと思うし、その上で、岩下信奉者の評価と岩下批判者である私の、どちらの評価が正しいかを、その目で確かめて欲しいと思う。

本書が、岩下信奉者の言うように「素晴らしいカトリック信仰の書」であるのなら、もちろんそれだけで読む価値があるし、逆に本書が私の言うとおり「藁屑の書」であるのならば、それはカトリック信仰の、あるいはキリスト教信仰の歴史的難問を正しく問いなおす上での、好個の反面教師的な資料となりうるからである。

・ 岩下壮一式「カトリック信仰」

岩下壮一の理解するカトリック信仰とは、簡単に言うと「神に直結したカトリック教会の保証する、唯一絶対の真理と救いを独占的に保持する信仰」だとでもいうことになるだろう。「唯一絶対的に正しい」という主張である。

そんな岩下壮一のカトリック論の肝の一つが「カトリックの客観主義」である。

本書の内容紹介文の『時に表出するプロテスタンティズムや近代哲学への峻烈な批判は、人間精神を主観性の牢獄から解放し、再び霊的実在へ開かんとする著者生涯の意図から発しており、それは神の恩寵の賜物=カトリックの信仰においてこそ実現すると説く。』という、いささか先回りの批判封じめいた「主観性」批判も、岩下言うところの「カトリックの客観主義」に由来するものだ。

しかし、プロテスタンティズムの方はひとまずおくとしても、近代哲学・思想をひとからげに「主観主義」呼ばわりして乗り越え得るようなご立派な「客観主義」が、本当に戦前の日本人によって的確に描き出されており、それを我々が今までほとんど知らなかったなどというような、お宝発掘めいた「うまい話」がはたしてあるのだろうか。

言うまでもなく、書物の内容紹介における「絶賛」などは眉に唾して読むべきで、それを初手から真に受けるようなナイーブさは、極めて危険である。それは「オウム真理教事件」を知らない若者たちが大学のサークル活動を介してアレフに入会しはじめたり、うまい投資話に乗ってしまう金持ちのお年寄りのナイーブさと同じくらいに、危ういことこの上ないのである。

私自身は現在「暫定的無神論者(あるいは、暫定的非信仰者)」を自称する人間だ。これは「信仰的な超越性(神の存在を含む、理知の通用しない真理の存在)」を、今のところは体験もできなければ理知的に理解することもできないので、暫定的に無神論者であり非信仰家であらざるを得ないということなのだが、もちろん信仰的な真理の可能性を頭から否定するものではなく、むしろそれに対し、「真理探究」者として深く興味を持っている、というような意味である。だからこそ、クリスチャンでも信仰者でもないのに、キリスト教の神学書を読んだりしているのである。

で、そんな「世俗的理性」の持ち主である私が、岩下壮一のカトリック理解を「客観的に批判」するとこうなる。

「カトリックの信仰もまた、主観的でしかない」

しごく当たり前の話である。

「唯一絶対的に正しい」「神に直結したカトリック教会の保証する、唯一絶対の真理と救いを独占的に保持する信仰」という「立場」で、自分たちの「信仰」を語れば、容易に岩下壮一的な「誤謬」に陥る。なぜなら、それは所詮「独善=独り善がり」でしかあり得ないからである。

「独善」的教義はおのずと「妄信」を要求する。なまじ頭を使っても、教義に疑問を感じることにしかならないからだ。だから基本は「妄信」。また、「妄信」した上で、それをいかに「自己正当化」するかという「限定された思考」の下にしか、その「神学」は成立し得ない。

もちろん、岩下自身、くり返して主張しているように「カトリック信仰は、理性を否定しない」。しかしそれは「信仰に盲従するだけの(限定的)理性」を肯定しているだけで、「理性」を全面的に肯定しているわけではない。そもそも「信仰的(超越的)真理」と「理性的認識」とは、完全に両立させることはできないものなのだ。

しかし、それでも無理にそれを両立させて「自己正当化」のために「カトリック信仰の合理性」を主張しようとすると、当然のごとくそこには「自家撞着」が発生し「辻褄合わせ」のための「牽強付会・二重規範・二重思考・開きなおり・断言・詭弁・偽善・ご都合主義・自画自賛」などの「マスターベーション」的あるいは「お山の大将」的な「強弁」が表面化せざるを得ない。

その実例が、まさに本書『カトリックの信仰』なのである。

岩下壮一の言う「カトリックの客観性」に話を戻すと、それは「近代思想の主観性」とその影響下にある「プロテスタントの主観主義」に対しての「優位」を保証するものだと主張されるが、これは端的に詭弁である。

たしかに「近代思想(現代思想)」も「プロテスタント」も、結果としては「主観主義」的である。なぜならば、それは「人間の認識の過渡的限界性」を正しく自覚して、私たち人間が「過渡的・暫定的真理」しか把持し得ないと、「謙遜」かつ「客観的」に考えるからである。

それに対し、岩下の言う「カトリック信仰の客観性」とは「カトリック教会の権威による保証」ということでしかない。「近代思想」や「プロテスタント」には、カトリックのような「真理を保証する権威」が「客観的に存在」しない、と言うのである。

しかし、非信仰者ならば誰でも「カトリック教会(ローマ教皇と司教団)」の「権威」と言えども、所詮それは「人間(組織)の権威」でしかなく「主観的」でしかあり得ない、ということなる。「権威」主義的な組織が「客観的(政治組織的)」に存在しようと、それは「真理保証の権威とはなり得ない」と、当然のごとく考える。カトリック教会においても、結局のところ、判断するのは、主観的でしかあり得ない「人間」だからである。したがって、岩下式「(我々)カトリックだけは別格」という主張は、「客観性のない自慰的強弁」でしかない、ということになる。

では、岩下はこの「カトリック教会の主観性」という批判に対して、どう答えるだろう?

岩下の説明を要約すると「カトリック教会は、神の子であるイエス・キリストによって建てられ、彼に指名された教団の首位である使徒ペテロ、その後継者であるローマ教皇と司教団による公会議によって、神の真理を保持教導し続ける権能が与えられている。たしかに彼らも、個人としては可謬的な人間だが、公会議には神とキリストから発出した〈聖霊〉が下るので、その決定は絶対的権威を有する無謬の真理である」ということになる。

しかし、この「正統性」主張の中には、いくつもの「信仰における主観的判断(妄信的断言)」が含まれているという事実は、カトリックの「妄信者」以外には、自明であろう。岩下壮一の言う「カトリック信仰の客観性」とは、かくも子供騙しな「自己中心的で自己満足的主張」でしかないのである。

本書における、同様の「自己満足的レトリック」に「(信仰の)自由」の問題がある。

岩下は本書でも、その他の著書においても「信仰は自由に選ばれるものでなくては意味がない」という至極もっともなことを、まず語る。しかしながら、彼はこう続けるのだ。「自由」な信仰とは、ロジックによる有無を言わせぬ必然性(=強制)に拠らない、意志による自由な選択の意である。

この「欺瞞」は、非信仰者の頭にはすっと入ってこないかも知れない。彼がここで言っているのは「妥協なく知的理解を求め論理的根拠を探求した果てに、完全に納得して信仰に入るという姿勢は、論理的にそれしかないという結論を得てからのものだから、選択の余地がない決定事項なので、いわば強制的だと言える。しかし、真の自由とは、そのような強制的なものではなく、選択の余地が残された段階で、主体的に選択するものを言うのだ。つまり、理解はできなくても信仰を選ぶことができるし、それこそが信仰の自由なのだ」ということである。言い換えれば「徹底的な知性的探求は、強制を招くものでしかない」「妄信こそ自由」なのだという、まさに「詭弁」なのである。

さらに言えば、岩下は「自由とは、何をしても良い自由ではない。真の自由とは、神の真理に基づく自由であるから、神を認めない自由とは、本当の自由ではない。神の被造物である人間には、神を否定する自由はない。それは堕落して原罪を負った人間存在の、単なる迷妄誤謬である」というように主張する。

ここでは「神は実在し、その神に正しく直結しているのはカトリック教会だけである」という「独善的な真理設定」によって、「世俗的自由」が一蹴されてしまっている。しかし、言うまでもなく「カトリック教会のみが、神の真理を保持している」という彼の主張は「妄信的独善という主観」に由来するものでしかない。

岩下壮一の解説するカトリックの信仰における、「客観性」の問題と「自由」の問題。この二点を見ただけでも、本書がいかに「知的に、いかがわしい」ものであるかがわかるだろう。

だが、本書『カトリックの信仰』には、無視できない問題点が、ほかにも山ほどある。

・ 「科学」批判としての「進化論」批判

岩下壮一は、自身のカトリック信仰(神の天地創造)に基づいて「進化論」を否定批判している。俗流「進化論」の問題は別にして、彼は「有機体が無機物から進化発生したなどということはあり得ない」「人間が猿から進化したなどということはあり得ない」と、お得意の詭弁的かつ権威主義的レトリック(P162)を駆使して「神のオリジナルな創造(無機物は無機物として、有機体は有機体として、人間は人間として、最初からそのように創造された)」を精一杯力説(護教的強弁)し、ダーウィンの「進化論」を「反聖書」的な『お伽噺』(P188)だと憎悪して、否定しているのである。

もちろん、岩下が昔の人で、いま現在ほど「進化論」に関する「物証」が挙がっていない時代の「反進化論者」であることは考慮する必要があろう。しかし、問題は、彼の進化論批判が、信仰的真理(への妄信)による「論点先取の誤謬」をおかした「結論ありきの強弁」でしかないという、その本質なのである。

岩下の場合、真摯に生物の創造的真理を探求した結果「ダーウインとは違う立場に立った」というのではなく、「信仰的真理という結論ありき」で、是が非でも「進化論」を否定しなければならないから否定した、というだけのことなのだ。

だが、この姿勢は「真理」や「理性」への冒涜であるだけではなく、「神への冒涜」ですらある。もしも神が実在するのなら、神は自身に関するこのような「理不尽な擁護論」を望みはしないだろう。そんなものは「贔屓の引き倒し」でしかないからである。

・ プロテスタント批判

岩下壮一の理論的仕事で中心をなしているのが、プロテスタント批判である。

岩下は同時代のプロテスタント信者である内村鑑三(1861~1930)やその弟子たち、カトリック教会の「教会絶対主義」にと対立した彼ら「無教会主義者」たちと鋭く対立し、論争をくりひろげた。

岩下のプロテスタント批判の要諦は「プロテスタントの主観主義」批判であるが、裏を返せばこれは、彼の「カトリックの教会至上主義」擁護論(護教論)である。「最大の敵(異端)を倒さなければ、我々(正統)が生き残れない」という、キリスト教の「原始的態度」である。こうした文脈で岩下は「カトリックの優位性」を示そうと、ひそかに近代主義に迎合して「客観性」を強調し、「カトリックの客観主義・プロテスタントの主観主義」ということを主張した。

「教義を確定する客観的権威としての教会を持たないプロテスタントは、結局のところその教理理解において、個々バラバラな主観的解釈によるしかなく、キリストの真理が多種多様にあるかのような混乱した事態を肯定せざるを得ない。しかし、カトリック教会には、依って立つ絶対的権威があり、教義はひとつである。どちらが正しいキリスト教信仰かは、論を待たない」というのが岩下の主張だ。

たしかに、岩下のプロテスタント批判には、それなりの説得力がある。しかし、それは岩下の奉ずるカトリック信仰に説得力があるということではなく、相対的に、プロテスタントの信仰提示に説得力がないということでしかない。

では、その「説得力における、カトリックとプロテスタントの差異」とは、何に由来するものなのか。それは「論理的一貫性」にあると言えよう。カトリックは徹底的であり、プロテスタントは不徹底なのである。言い換えれば「カトリックは徹底的に非理性的(非論理的)であり、プロテスタントは一部非理性的(非論理的)」なのだ。

「確証し得ない神の存在を肯定する」という「信仰の核心」部分(=非理性的部分)においては、カトリックもプロテスタントも同じである。しかし、その信仰において「客観的事実」や「理性」に配慮する程度が、カトリックよりもプロテスタントの方が進んでおり、誠実なのだ。

現代のプロテスタントは近代理性主義の影響を受けているので、「理性」を重視し「客観的事実」を重視して、「信仰との調和」を模索する。その典型的な例が、岩下の言う、プロテスタントに発する「高等批評」つまり「聖書学」である。「聖書学」とは、聖書を「信仰の啓示書」「教義書」として読み理解するだけではなく、「歴史的資料」として学問的に客観的に研究するものである。

当然、「聖書学」の成果を尊重するプロテスタント(の神学者)は、聖書を読む時にも、それを信仰的・絶対的に読む信者的態度と同時に、科学的に読むという学者的な態度をも併せ持ち、そこに容易には乗り越えられない「矛盾」が発生しもする。そんな「矛盾」をあえて引き受け、それを乗り越えて「信仰と理性の調和のとれた信仰的真理」に到ろうとするのが、プロテスタントの(過渡的・終末論的)態度であるのだが、その「過渡性」を無視して、現時点における「矛盾」「未完成性」を声高に言い立てるのが、岩下壮一によるプロテスタント批判の本質なのである。

つまり、岩下の批判の特徴とは「あいつらは不完全だ」というものに他ならない。

「科学」にしろ「プロテスタント」にしろ「近代思想」にしろ、それらはいずれも「不完全な人間の営み」として常に「真理探求の途上」にあって「不完全」であるしかない。それを「謙遜」に受け入れつつ進んでいくものでしかないのである。

ところが、岩下壮一は「唯一絶対的に真理を保持するカトリック教会」員として、嵩にかかって「上から目線」で、そうした「人間の営み」を嘲笑痛罵して、「われ賢し」と悦に入っているのである。

岩下壮一のこうした単純軽薄な「敵味方二元論」は、当時のカトリック教会の「政治性」に由来している。カール・シュミットが『政治的なものの概念』等で展開した「友-敵理論」は、政治の本質を「敵と味方の峻別」だと規定したものであったが、それがここではそのまま当て嵌まるのである。

・ 岩下壮一の人間的品格

このように岩下壮一の理解する「カトリックの信仰」とは、度しがたいほど「悪しき権威主義」であり「心根の卑しい」ものである。しかしまたそれは、「第二バチカン公会議以前のカトリック教会」の正統派(主流派)の主張を、権威盲従的にそのまま反映したものであり、岩下壮一の「歪んだ信仰心」も、ある意味では「時代の不幸」だったとして、多少の同情は可能であろう。しかし、私が「岩下壮一批判」をするのは、彼の「時代的制約」を考慮するとしても、やはり彼の「個人的な性格」が、「絶対権威」と結びついて、度しがたい卑しさで「表現された」と評価するからに他ならない。つまり「個人責任」も否定できないと考えるからだ。

端的に言って、バチカン(ローマ教皇と司教団、公会議、教皇庁)がどんなに歪んだ信仰を正当化していても、その下で賛嘆されるべき信仰を個人的に実践していた人たちは大勢いたことだろう。また事実そのとおりだからこそ、ついに「第二バチカン公会議」(1962~1965)において決定的な「近代化」がなされ、「独善」ではなく「世界との調和的対話」が求められるようにもなったのである。

だから、岩下壮一を当時の「カトリック教会の絶対的権威主義の犠牲者」としてのみ擁護することは正しくない。岩下は自ら進んで「権威に迎合した(抑圧権力者の一人)」と批判されてしかるべき、本来的「(悪しき)権威主義者」なのである。

岩下壮一の「性格的問題」つまり「人間的品格における問題点」は、彼の著書に明白である。私はそれに『信仰の遺産』を読むことで気づいたが、そうした問題点は、本書『カトリックの信仰』にも、あるいは『中世哲学思想史研究』にも容易に読み取れる。

私自身はもともと「文学」読みなのだが、平均的な「文学読み」ならば、岩下壮一の「性格的問題」を容易にその著書から読み取ることができるだろう。なのに、その程度のことが、一部のカトリック信者にできないというのは、そうした人たちの目が「党派性」と「権威主義」に曇っているからに他ならない。自分たちに都合のよい理屈を語ってくれる者ならば、たとえ「独善的」な「問題性格者」のそれであっても、有り難がって絶賛できる。そんな反省能力を欠いた読者にしか、岩下壮一や岩下の著作を「手放しに賞讃する」ことなど、とうてい不可能なのだ。

では、岩下壮一の「性格的問題」とは、具体的にどういうものなのだろうか。

列記してみれば、その「職業貴賎論=分際論」(P218)に象徴される「度しがたい階級意識」「上から目線」「高慢」「自信過剰、自意識過剰」「真情なき(形式的)謙遜」「慇懃無礼」等々、およそその「鼻持ちならないエリート意識」は隠れもない事実である。

そんな岩下の度しがたい性格を、本書『カトリックの信仰』の解説者である稲垣良典は、同じトマス(アクィナス)主義の先達として精一杯擁護しているが、それは岩下壮一の「問題点」を意図的に隠蔽する底のもので、多分に「欺瞞的」「護教的」であり、誠実に「客観的」であろうするものではない。

稲垣が(岩下の弟子筋とともに)通説に反して、岩下を「哲学者」と呼ぶのは、「主観的」意見としては容認できるが、仮に「哲学者」だと認めたとしても、岩下は三流の哲学者でしかないというのは、すでに説明してきた事実が示しているとおりである。

そもそも、岩下壮一自身『学者は謙遜で真面目でありたいものである。』(P355)などと、薄笑いを浮かべたような皮肉を、余裕ぶってカトリック教義(聖母信仰)の批判者(和辻哲郎)に差し向けているが、岩下自身、「客観的」には『謙遜』でも『真面目』でもない。つまり「論理的誠実性」が皆無であって、これでは到底「哲学者」などとは呼び得ない。

例えば岩下は、本書『カトリックの信仰』のなかの旧約聖書を論じた部分で、『創世記が数千年の昔に、古代のユダヤ人のために、彼等の言語をもって、彼等に理解せられるように書かれたという常識で、充分わかる極めて簡単明瞭な事実である。旧約聖書は宗教上の聖典であって、科学的著作ではない。しかも自然科学の黎明期よりも遥かに遠き昔に書かれた。この書の趣意は、天地万物が唯一神ヤーヴェによって作られ、人は神に対して他の被造物とは異なれる特殊の関係に立つが故に、当然特殊の義務を有することを教えるにあって、天地形成の天文学的、地質学的乃至は生物学的階梯順序を説明するためのものでなかったのは言うまでもない。』(P163)と、聖書の記述が「科学的、歴史的事実そのものではなく、ある種の譬え話による教え」であるという趣旨の、「科学的知見」に準じた説明をしている。しかし、その一方、プロテスタント批判の部分では、聖書の記述を「そのまま」信じようとはせず、福音書における「奇跡の人イエス」を『神話』として読もうとしたりするプロテスタント「高等批評(聖書学)」(ブルトマンの「非神話化」など)の「科学的態度」を、不信仰だと非難したりしており、およそその主張に「一貫性がない」のである(岩下としては、ここでは新約聖書を旧約聖書に比して別格扱いしたわけだろうが、その態度はおよそ場当たり的で、世間では通用しないご都合主義である)。つまり岩下壮一自身、『謙遜』でも『真面目』でもなく、およそ「論理的誠実性」を欠いた「不誠実な人間(理論家)」なのである。

「生成文法」で知られる言語学者のノーム・チョムスキーは、「米国帝国主義」的な「ダブルスタンダード」批判として、しばしば『偽善者とは自分に課す基準と他人に課す基準が違う人のことだ』と語るが、私はこの言葉を岩下壮一に贈りたいと心から思う。

また、岩下壮一の「鼻持ちならない嫌な性格」は、なによりも彼の「口調(云い回し)」「文体」に隠れもなく顕われている(本書『カトリックの信仰』にも頻出する)。それを好意的に「ユーモア」のひと言で言い包めようとするのは、あまりに無理がありすぎる。

岩下が「嫌な性格」でないとしたら、現在子供たちに人気の(ネット由来の)決め台詞『はい、論破。』で知られる「馬場課長」だって、「イヤミ課長」と呼ばれることはないだろう(フジテレビ番組『すかっとジャパン』)。岩下壮一は、充分に「イヤミ神父」と呼ばれる資格のある人なのだ。

このようにあからさまに「嫌味な性格」の持ち主でありながらも、岩下壮一があからさまにそうだと指摘されないのは、ひとえに彼が、日本のカトリック教会における「高位者(権威者)」であったからであり、彼が「癩病院の院長」として、救癩活動に貢献したという経歴があるからである。

しかし、この活動とて、彼が純粋に望んだものではない。「学者」「知識人」であることを強く望んでいた岩下が「癩病院の院長」などという畑違いの仕事に従事したのは、それまで彼が批判的に対した(不正融資事件をひき起した政治家・実業家としての)実父の死と、その「しがらみ」(P504)があったからでしかない。それがなければ、彼は「癩病院の院長」職になどつかなかっただろう。それを「神の召命」などと言い換えることも可能ではあろうが、それは「物は言いよう」で「きれいごと」に変ずるという、誤摩化しの一例でしかない。

端的に言って、岩下壮一は「お金持ちの坊々」である。彼の抜きん出た経歴業績は、多分に「父親の稼いだ(莫大な)金」に支えられたものであり、父親からの相続財産がなければ、彼が「癩病院の院長」になることもなければ「学校」経営することも「カトリック系出版社」を作ることもできず、彼の経歴は極めて地味なものになっただろう。そもそも、彼が貧乏人(庶民)の師弟であったなら、東大へ行けたかどうかも定かでなければ、そこでキリスト教に接し、海外留学してキリスト教を学び、司祭になるということも可能であったかどうか、かなり疑わしい。もちろん、それもこれも「神の召命」だと言うことは可能なのだが、彼のような「不適格者」にそのような使命を与えた「神の意図」は、一筋縄ではいかないのである。

「お金持ちの坊々」である岩下壮一が、どうしてこういう坊々らしくない「嫌な(狷介な)性格」になったのかは、もちろん不分明である。非クリスチャンの岩下研究家である輪倉一宏はその著書『司祭平服と癩菌 岩下壮一の生涯と救癩思想』(吉田書院)のなかで、家庭をかえりみなった父への反発という点を指摘をしているが、もちろんそれがすべてということではないし、それだけでは説明しきれない。しかし、理由がどうあれ、岩下壮一の「嫌な性格」を端的に示すエピソードを、輪倉は前掲書で紹介している。下はそのうちの一つである。

『ところで、岩下が育った家庭環境をみてみよう。彼は経済的に恵まれた家に育ったが、酒好きで野心家の父とそうした家庭を顧みない夫に無言で従う母との関係は、岩下によしとは映らなかったようである。それはまた、父・清周が頭取をしていた北浜銀行の不正融資事件(記述の北浜銀行事件)で一九一五年(大正四)年に起訴された父への怒りも手伝っていた。岩下は父の豪放ぶりに反感を覚え、反面、母へのいたわりの気持ちからことさらに父に反発していた面さえみられる。留学を終え帰国後まもなくの頃、両親が移り住んでいた裾野の農場を訪れた寒川鼠骨は、岩下父子の会話を次のように憶想している。

間もなく食後の果物が運ぱれて卓の上に置かれた。見ると瑞々しいメロンであつた。勧められるまま私は其一きれを手皿に取つた。父君も取られた。私が伴った二人の子供も取つた。母君も取られた。壮一さんは手を出されない。父君が「うちの温室で出来たのだよ。新しいから食べて御覧」とすすめられると壮一さんは静かに「メロンは駄目ですね。西瓜の方が遥かにうまいです。メロンの本場の真味を知らないからだ。本場では人間は食べませんよ。豚や牛に食はせてゐますよ。西洋でも物の味の分らない金持の馬鹿が珍重するだけですよ」。父君は寂しさうであつた。其の気分に同情すると共に、壮一さんの、無遠慮な率直さと、万事敢行の勇気に敬服した。淋し気でゐられる父君を余所に、壮一さんは小供らを相手に賑かに話して、明日長尾峠行を約定されるてゐるのであった。美田を買ふのが子孫を愛する唯一の道だと疑はない人の子として生まれて来られた壮一さんの悩みを思ふ毎に、私は人生不如意の格言が余り当り適ぎてゐるのに何時も御同情せないで居られなかつた〔寒川、一九四一:一九〕。』(前掲書P31~32)

父親への反発だけなら理解できないでもない。問題は「嫌みの中身」なのである。ここに顕われているのは、岩下壮一の、その後も死ぬまで続く「西洋本場主義(の権威主義)」「知的優位主義」である。

つまり、岩下壮一の思想の「根本」には、「知性の優劣」を基準とした「人間階級観」が頑として存在する。それが彼の「職業貴賎」論に端的に表れているし、彼の「衒学趣味的文体」にもそれは明らかだ。

岩下壮一の評伝には『人間の分際 神父・岩下壮一』(小坂井澄)というタイトルのものもあるが、要はこの『分際』という岩下愛用の言葉が、岩下壮一個人の思想を(キリスト教思想の「神-人」分際論を越えて)良くも悪くも象徴しているのである。こうした岩下の「神父としての温顔」の下に日頃は隠された「階級主義的狷介さ」に関する「神山復生病院」職員の証言も、輪倉の前掲書には収められているから、とっさの際に覗かせてしまう岩下の「素顔」を直視したい人は、ぜひそちらを確認してほしい。

ともあれ、岩下壮一はこういう「性格」に応じて「カトリック信仰」を解釈し「プロテスタント批判」を行ったのである。当然、それは父への「嫌味ったらしい批判」とそっくりな形にならざるを得なかったのだが、岩下の擁護者たちは、それを「ユーモア」という言葉で糊塗しようとしたのである。

岩下の著作、なかんづく「プロテスタント批判」や「近代思想批判」「科学批判」に表れる、彼のこの種の「人間性」は、彼が「知識人」でありたい(知識人である)という自意識を色濃く反映したものだが、それがこのように屈折したものとならざるを得なかったのは、むろん「キリスト教信仰」が、一般の知識人からは本音の部分で「迷信」だと見られているという自意識あるいは「劣等感」があったからに他ならない。だからこそ、彼は「カトリック信者である自分こそが、最高の真理に接している最高真正の知識人である」ということを証明しないではいられなかったのだろう。だから、彼は「俺は父親のような野卑な人間ではない」と反発して「見下した批判」をぶつけたのと同様に、「近代思想」やそれに近い「プロテスタント」に対して「こっちの方が上である(私の立場こそ、本物の知識人の立場である)」と「殊更に上から目線」で『馬鹿』扱いにしないでは済まなかった。

彼には「他者への愛」が持てなかった。彼には「他者に対する許し」が不可能だった。なぜなら、彼自身が救われなければならない「不遇」の中にあると感じられていたからである。いくら「癩病院の院長」を勤めたところで、「一流の知識人として認知され、尊敬を集めたい」という彼の正直な欲望は満たされなかった。彼の信仰は、彼をこうした「業」から、すこしも救わなかった。『カトリックの信仰』にも書いているとおり、彼は、他のクリスチャン(特にプロテスタント)などによる『単なる人気取りの社会事業』(P530)など、お世辞にも評価していなかったのだから、自分の慈善活動を心の底から無条件に肯定することなど、所詮はできない相談だったのである。

ちなみに、岩下壮一が彼の「教養」のすべて傾けて行った「カトリック護教論」も、所詮は、きわめて「欺瞞的」なものでしかなかった。なにしろ「神の絶対的権威」という「金看板」を背負っている彼のことだ、「嘘」や「隠し事」の一つや二つ、その「大義」においては許される。

それはちょうど、カトリックの高位神学者セプールベダが、その著書『第二のデモクラテス』において、「アメリカ原住民に対する、一方的な侵略戦争と奴隷化」を「神学的に正当化」しようしたのと同じようなものである。またじじつ岩下は、カトリック信仰に基づく『正しき戦争』はあり得る(P222,153)としているし、彼は宗教戦争や異端審問を明確に批判反省する立場にはなく、むしろそれに同情的ですらあった。そんな彼なのだから、宣教のためならば「嘘」や「隠し事」はとうぜん許された。

「第二バチカン公会議」以前、カトリックのカトリックらしい「嫌らしさ」が、時代の要請としてわりと正直に表現されていた時代の岩下壮一を読み、「批判的に検討する」ことは、「客観的」なカトリック理解のためには極めて重要である。

例えば、岩下壮一をただ単なる(当然のごとく主体的な)「トマス・アクィナス主義者」「新スコラ主義者」だなどと、ナイーブに評価をしてはいけない。

ファーガス・カーは『二十世紀のカトリック神学 新スコラ主義から婚姻神秘主義へ』(教文館)の第1章「第二バチカン公会議以前」の「トマス主義的な諸命題」のパートの末尾を、

『直観、証言、伝統、そして特に「体験」の権威をあえて選択しているのではと、この(※ 若い)世代の神学者たちに疑念を抱いていたローマ・カトリック教会の牧者たちは、自分たちに固有の仕方で、彼らに対して理性に関する諸々の主張を保持することを決定していたのである。二〇世紀のカトリック神学の歴史とは、検閲、剥奪、および破門によって神学的近代主義の排除が試みられた歴史である一一そしてさらに、それは、そのような仕方では決して抑圧され得ないということを繰り返し示した歴史でもあったのである。』(P16、※は引用者による補足)

と締めくくっているが、どういうことかと言うと、要は当時は「トマス(アクィナス)主義」「(トマス的)スコラ主義」が強制されたということなのである。本書は、主に第二バチカン公会議で活躍したカトリック神学者を紹介しているのだが、その一人であるマリー・ドミニク・シェニュはこういう体験をしている。

『弱冠四二歳にして彼には前途洋々たる未来が開かれでおり、学院自体はドミニコ会内での資格に加えて、教皇庁認可の学位授与権も獲得したばかりだった。しかしながら、彼のマニフェスト出版に対する反応として、一九三八年に彼に対してローマ召喚の布告が出され、ガリグー・ラグランジュを長とする数名の同僚ドミニコ会士たちによって審問が行われた。彼らがシェニュを厳しく脅したため、「私はある種の心理的圧力に屈した。私は脅されるがままであった。彼らの一人が、公然と、ローマの苛立ちを宥めるためという名目で一連の一〇の命題に署名するよう私に要求したので、私は署名した」のであった。

明らかに、このような経緯を一瞥すれぱ誰でもその愚かしさに気づくのであるが、これら一連の出来事は、当時の年長のドミニコ会士たちの不安を明確に表現するものでもあった。その不安とは、歴史的文脈の再構築を強調するシェニュの取り組み方が、やがては、真理は「絶対的に不変」ではないという結論に至るのではないか、神学とは宗教体験の一表現に過ぎず、「真の学問」ではないという結論に至るのではないかというものであった。大の大人が「教会が真に正統である聖トマスの体系を有していることは栄誉あることである」といった命題を作り上げ、しかもその種の命題に署名するように強要してシェニュをひどく困惑させたなどということは信じがたく思えるかもしれない一一しかしながら、これが、当時、神学が陥っていた病理の一徴候なのである。』(P40)

そして、こうしたことが公然と行われる背景には、1910年に教皇ピウス10世によって発布された自発教令「サクロールム・アンティスティトゥム」があった。この教令は「第二バチカン公会議」後の1967年になってようやく廃止されたもので、二十世紀前半を通じて聖職者たちの「正統信仰」を定めるものとして扱われ、実施された「誓約」で、次のような定型文となっていた。

『私、何某は、教会の過ちなき教権によって定義され、確認され、宣言されたことがらのすべでおよび各々を、特に私たちの時代の過ち(※ 近代主義、科学主義)に直接、反対する教義の諸点を固く奉じ、受け人れます。そして私は、第一に、

(中略)

これらすべてのことを、私は、忠実に、欠けることなく、真摯に守り、これらのことを必ず見張り・教えることにおいても他のことにおいても、言葉においても著作においても、これらのことから決して離れないことを誓約します。このように私は約束し、このように誓います。神、およびその他のものが、私を助けてくださいますように。』(P367~369)

言うまでもなく、岩下壮一はこの時代の神学者であり、彼はその著作の中でくりかえし「自由のないところに信仰はあり得ない」と証言して、ヌケヌケと『信仰は理性を去勢せず』(『中世思想哲学史研究』P13)などと書いていたのだが、しかしこれが「当時のカトリック教会の現実」だった。

だが、こうした「現実」も、「妄信的詭弁家」であった岩下壮一の理屈からすれば「強制されたと思うから強制になるのだ。しかし、自ら進んで教会の決定に従うなら、それは自由であって、強制にはならない。教会は、強制などしておらず、教導しただけなのだ」と言うことになるのだろう。

この種の岩下壮一的「欺瞞」は、「第二バチカン会議」によって決定的に打ち砕かれたのだが、しかしこの重要な公会議の決定事項について、聞きかじり程度にしか学ばなかかった「現代の一般信徒」の中には、その歴史的展開の「重み」を理解できず、単なる「時代迎合的なリベラル化」であると反発し、内心にそのナイフを抱え続けていたのであろう。

彼らが「なぜ公然と教会(公会議)に反発しなかったのか」と言えば、岩下壮一も書いているとおり、「カトリックの信仰」においては「公会議の決定事項」は「無謬の神の(聖霊による)決定」であり、それに従わない者は「異端」として「破門」の対象にもなり得たからである(つまり「地獄」行きだったからだ)。

・ 岩下信奉者(賛嘆者)の問題点

岩下壮一の個人としての問題は、それとして批判されるべきである。しかし、そういう彼にとり憑いた「当時の過ったカトリック信仰」そのものについては、それ自身として批判されるべきものであり、その視点からすれば、岩下もまたその被害者であったとも言い得る。岩下がその性向に合致した「絶対権威主義」的信仰としてのカトリック信仰と出会わず、彼の歪んだ性向を少しでも是正する力を持った信仰や思想と出会っていたならば、彼ももうすこしマシな文章を書ける人間になっていたはずだからである。

しかし、いくら死者を鞭打ったところで、所詮は手遅れ。だからこそ、本稿の趣旨は「岩下壮一批判」を通して、「現在の岩下壮一信奉者(賛嘆者)」を批判することにある。彼らの「過った信仰」を是正することにあると言っても良い。

端的に言って、いま現在において「岩下壮一のカトリック信仰観」を肯定することは、現在における正統的「カトリック教会」の教導に反する(歯向かう)行為であり、それは取りも直さず、自身を「異端」の立場に措くことにほかならない。

「第二バチカン公会議」は、岩下壮一が信奉していたような「第二バチカン公会議以前」のカトリック信仰の在り方、つまり「閉鎖的で独善的な権威主義」を改めて、プロテスタントを含むキリスト教各派との合同を目指す対話の推進とともに、あらゆる宗教宗派や思想的立場に開かれた対話路線を打ち出して、これを「決定」した。そしてこの方針は、すみやかに末端信者まで伝えられ、実践へと移されることを要求するものである。だからこそ、それに反するようなものを信奉することは無論、推奨することも認められない。

公会議は、それ以前の「強制的権威主義」を批判して「対話」を重視したものだからこそ、「異端」「審問」「破門」「禁書」といったことを自ら放棄したので、公会議の決定に反したことをしたところで、ただちに「異端」呼ばわりしたり「審問」にかけたり「破門」したりすることはない。ただ、派手にやれば「教導的注意」が、当然の「司牧」行為としてなされるだけであろう。

しかし「公会議に決定は、神の決定(意思表示)」であるという「教理」は、すこしも変わってはいない。「強制」しなくなったとしても、カトリック信者にとって、その決定は「絶対」であり、その「絶対」に従わない者は、その内実において、すでに「主観性に毒された、教会の客観性を認めない、異端者」だということになる。

したがって、「カトリック信徒」を名乗りながら「岩下壮一信奉者」を名乗ることは、その「カトリック信仰」にかけて「あり得ない矛盾」なのである。だから、岩下壮一を心から信奉するのなら、カトリック教界を去ってからにするべきであり、それこそが岩下壮一自身も認めていた「正統的なカトリック信徒の論理」であり、正しい態度なのである。

もちろん、私はキリスト教徒でもなければカトリック信者でもないから「正統的なカトリック信徒の論理」が、絶対的に正しいとは思わない。そもそも「カトリック教会の絶対的権威」など胡散くさいとしか思っていないから、同じように考える人が「カトリック教会の権威を否定する」こと自体に反対するつもりは更々ない。

しかし、「カトリック信仰の教義の根幹」である「絶対的根拠としての教会の権威」を否定するのであれば、その段階で彼はすでにカトリック信者ではないのだから、彼は「非カトリックのキリスト教徒」として、自身の「主観的キリスト教観」に即して、堂々とカトリック教会を批判すべきであり、それが宗派教派を問わない「真摯な信仰者の態度」であろう。

だからこそ、「カトリック信者」の身分に留まりながら、「岩下壮一の(反・第二バチカン公会議的な、過去の)カトリック信仰観」をもてはやすことは、論理的にも倫理的にもありえない。あってはならない。それをするものは、自身の信仰とともに、その人間としての「不誠実」をも恥じるべきなのである。

念のために、ここで「第二バチカン公会議」の基本的な考え方(決定事項)を示す文章を、『第二バチカン公会議公式文書 改訂公式訳』(カトリック中央協議会)から紹介しておこう。

『 教会が設立されたのは、栄光を求めるためではなく、謙虚と自己放棄を自らの模範によって広めるためである。キリストが父から派遣されたのは「貧しい人に福音を告げ知らせ……心打ち砕かれた人々をいやすため」(ルカ4・18)、「失われたものを捜して救う」(ルカ19・10)ためである。同様に、教会も、人間的弱さに苦しむすぺての人を愛をもって包み、さらに貧しい人や苦しむ人のうちに、貧しく苦しんだその創立者の姿を認め、彼らの窮乏を和らげるように努め、彼らにおいてキリストに仕えようと心掛ける。キリストは、「聖であり、罪なく、汚れなく」(ヘブライ1・26)、罪と何のかかわりもなく(二コリント5・21参照)、ただ人々の罪を償うためにのみ来たのであるが(ヘブライ2・17参照)、自分の懐に罪人を抱いている教会は、聖であると同時につねに清められるべきであり、悔い改めと刷新との努力をたえず続けるのである。』(P136)

『 教会の刷新はすべて、本質的には教会の召命に対する成熟した忠実さにあるので、この忠実さこそ一致への運動が起こった理由であることに疑いはない。旅する教会は、地上的で人間的な制度がつねに必要としている改革をたえず行うようキリストから招かれている。』(P256)

『 すべてのキリスト者間の一致を回復するよう促進することは、聖なる第二バチカン公会議の主要課題である。主キリストが設立した教会は単一・唯一のものである。』(P248)

『 「エキュメニカル運動」とは、教会の種々の必要と時宜にこたえて、キリスト者の一致を促進するために生み出され組織される活動と企画である。それは次のようなものである。まず第一は、分かれた兄弟の状態に公正と真理に基づいて対応していないために、彼らとの相互関係をより困難にしていることぱ、判断、行動を根絶するためのあらゆる努力である。』(P253)

『 真のエキュメニズムは、内的な回心なしにはありえない。事実、新しい精神、自己放棄、豊かな惜しみない愛から一致への望みが生まれ、成熟する。したがってわれわれは、誠実な自己放棄と謙虚さの恵み、奉仕するときの優しさの恵み、さらに他人に対する兄弟としての心のおおらかさの恵みを神の霊に祈り求めなけれぱならない。異邦人の使徒は次のようにいっている。「そこで、主に結ばれて囚人となっているわたしはあなたがたに勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、いっさい高ぶることなく、柔和で、寛容の心をもちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和のきずなで結ばれて、霊による一致を保つように努めなさい」(エフェソ4・1-3)。この勧めは、われわれの間に「仕えられるためではなく仕えるために来た」(マタイ20・28)キリストの使命を継続するという計画によって聖職位階に上げられた人々に、とくに向けられている。』(P257~258)

『 人は皆神の像として造られているがゆえに、もしもだれかに対して兄弟のように振る舞うことを拒否するのであれば、すべての人の父である神に祈り求めることはできない。人間と父である神との関係は兄弟である人間どうしの関係と密に結びついているので、聖書で「愛することのない者は神を知らない」(ヨハネ4・8)といわれているほどである。』(P389)

『 しばしば、信徒は自分のキリスト教的なものの考え方に従い、状況に応じて、ある特定の解決策を選ぶであろう。しかし他の信徒が同じく真面目に考えた結果、同じ問題について異なった判断を下すこともたびたびあり、それもまた当然なことである。ところで、多くの者が、提案されている解決策を当の提案者の意に反してさえ、福音の教えと結びつけがちである。しかし自分の主張だけが教会の権威によっで支持されていると考えることはだれにも許されないことを思い起こすべきである。信徒はつねに相互愛を実践し、共通善を最優先させながら、誠実な対話によって互いを啓発しなければならない。』(P645)

『 教会は、聖霊の力によって主の忠実な花嫁であり続け、たえず世における救いのしるしであったにもかかわらず、諸世紀を経過する間に、聖職者であれ信徒であれ、自らの成員の中に神の霊に不忠実な者がいたことを決して知らないわけではない。現代においても、教会が自ら説くメッセージと、福音を任せられている者たちの人間的弱さとの間に大きな隔たりがあることを教会は見逃してはいない。このような欠陥について歴史がいかなる載きを下すにせよ、われわれはこれらの欠陥を自覚し、福音宣教の障害とならないよう、積極的にこれと闘わなければならない。同様に教会は、世との関係を成熟させていくために、諸世紀にわたる経験から、たえず、どれほど学ばなければならないかを知っている。聖霊の導きのもとに、母なる教会は、たえず、「教会の面にキリストのしるしがより明らかに輝くよう、自分の子らに自己の浄化と刷新を勧告する」。』(P646)

『 このような話し合いの望みは、真理に対する愛のみに導かれ、また適切な慎重さを必要とするが、われわれとしては何人をも除外しない。また、人間精神の優れた諸価値を尊重しながらそれらの創造主を認めない人や、教会に反対し種々の方法で教会を迫害する人をも除外しない。父なる神はすべての人の起源かつ目的であり、われわれはすべて兄弟となるように召されでいる。したがって、またこの同一の人間の、また神からの召命によって招かれているわれわれは、暴力や欺瞞なしに、真の世界平和建設のために協力できるし、また協力しなければならない。』(P703)

『 宗教団体はまた、その信条を口頭でも著作でも公に教えかつあかしすることを妨げられないという権利をもっている。しかしながら、宗教信条を広め、あるいは慣習を取り入れる際には、教育を受けていない人々や貧しい人々に対する場合はとくに、強制の印象や不誠実もしくはあまり正当でない説得といった印象を与えるようなあらゆる種類の行動は、つねに慎まなければならない。』(P471)

『 まず品位ある出版物が奨励されなければならない。読者にキリスト教的精神を深く浸透させるため、真にカトリック的な出版が推進され、奨励されなければならない。教会の権威が直接、育成と指導を行うか、カトリック信者が行うかを問わず、この種の出版は、自然法およびカトリックの教えとおきてに合致した世論を形成して堅固にし、推進し、また教会生活に関係することがらを広く知らせ、正しく解説するためになされなければならないからである。そして信者は、カトリックの出版物を続み、また普及させなければならない。それはあらゆる出来事に関するキリスト教的判断を自分自身に培うためである。』(P116)

見てのとおりである。

この「第二バチカン公会議」において、岩下壮一的な「第二バチカン公会議以前のカトリック教会」は力強く乗り越えられている。公会議は「無謬の神」を奉じながらも、自分たちが旅の途上にある、不完全な『旅する教会』であると「謙遜」に自認して、以前の過ちを改めている。そして、これが「第二バチカン公会議の決定」である。

なお、この半世紀前の「決定」は今も生きており、日本のキリスト教界内だけで「こっそり無視する」ことを許すものではない。

現教皇であるフランシスコは、次のように語っている。

『社会において、違った考え、まったく異なる価値観を持つ者を尊重もしなければ、その者たちのためには絶対に祈りもしない。そんな姿勢では心からの購いなどできません。倫理よりもイデオロギーを優位に立たせるべきではありません。』(『教皇フランシスコとの対話 みずからの言葉で語る生活と意見』(P99)

『 和解に至るには、何らかの断念を要します。みなに求められることですが、正義の本質を損なわぬよう気をつけなければなりません。許す側は恨みを放棄することになるでしょう。恨みは憎しみに直結します。恨みを抱いて生きるのは、自分の小便を飲んだり大便を食べたりするようなもの。汚れたトイレから出たくないと孝えている状態です。』(前同 P180)

『 人間の意識面における真の成長は、対話と愛に基づく行動でしか得られないものです。対話と愛には他者の存在や多様な考え方を認めることも含まれます。そうして初めて共同体としての価値観が定まってくるもの。自分の見方や尺度を振りかざし、従わせるわけにはいきません。相手の尊厳を奪うのではなく、他者を他者として認めたうえで対話をする。多様性がみんなを豊かにするのだという意識でものごとを進めていく。そうでなければ、単なる自己陶酔、帝国主義、愚行で終わってしまいます。』(前同 P210)

ちなみに、岩下壮一は『カトリックの信仰』の中で、聖書の「ヨハネ書簡」を解説して、そこに書かれた「異端への憎悪」を、『愛の反面』(P924)というロジックで肯定している。「憎悪」も相手次第で正当化される、と論じているのである。このロジックから「野蛮人にキリストの教えを速やかに伝えるためには、侵略戦争も正当化される」と説いたセプールベダまでは、半歩の隔たりしかないというのは、前に書いたとおりである。

岩下壮一の「カトリックの信仰」観は、「第二バチカン公会議の決定」に反しており、現教皇の考えとも正反対。今風に言えば「真逆」なものである。

したがって、「カトリック教会の教えの絶対性」や「公会議の無謬性」を認める「岩下壮一のカトリックの信仰観」を無条件にそのまま、「第二バチカン公会議以後」において支持し賛嘆する行為は、「カトリック教会の教え」に反しているばかりではなく、岩下壮一のそれにも反した、どこにも正当化の根拠を求め得ない、正真正銘の「異端」だということになるのである。

・ 岩下壮一再評価の社会的背景と問題の本質

岩下壮一の『カトリックの信仰』に対するAmazonカスタマーレビューで、私以前に「危惧」的評価を与えたのは、講談社学術文庫版にレビューを付した、fm-kosei氏ただ一人である。そのレビューを読むと、氏が少なくとも多少は「プロテスタントの神学書」を読んでおり、公正な立場からレビューを書いたことが窺える。言い換えれば、それ以外の岩下賛嘆者たちは、まともに「プロテスタントの神学書」を読んでいないばかりか、たぶんカトリック信者であろうに「第二バチカン公会議」の「決定事項」についても、まともに読んでいないという事実がここで明らかになる。彼らの「岩下壮一絶賛評価」とは、その程度の「信仰」と「偏見」に基づくものなのである。

しかし、このような「不用意で拙劣な絶賛」が、どうして出てきたのだろうか。

fm-kosei氏は、前記レビューにおいて『最近、ネットの上で、本書の亜流を散見する。まことに悲しむべきことである。』と、2005年の時点で指摘しているが、私が見たところ、この指摘のポイントは、まずその「時期」としての「長期にわたる日本経済の低迷と展望のなさ(失われた20年)」による「若者の失望感(理想の衰退)」と、それに伴う日本社会全体の「貧すれば鈍する」への傾向である。と同時に、そうした気分を社会的に表出する手段としての「ネット」環境の普及である。

不勉強な誰もが、自分の「主観的」評価を人前で語れるようになったのは、ネット環境の普及があったればこそである。そのような環境が成立したからこそ、「不勉強なカトリック信徒が、党派的欲望のおもむくままに、不適切なカトリック神学書を絶賛」したり、日本の歴史における「汚点」を直視したくない「自称愛国者たちが、その党派的欲望のおもむくままに、歴史修正主義的なイデオローグを絶賛」したりするようになったのである。

つまり、「岩下壮一信奉者の出現(表面化)」は「ネトウヨの出現(表面化)」と、軌を一にした現象なのだと言えよう。これは、単なる「日本のキリスト教界内」に限られた局所的現象ではなく、広く「日本社会の保守化傾向」の一端であると見た方が正しいのではないだろうか。

こうした見方は、なにも私一人のものではない。キリスト教界の中ではリベラルあるいは左派に分類されることの多いであろう、あるプロテスタントの聖書学者(氏名失念)も「日本の(プロテスタント)キリスト教界における保守化」を指摘していた。

そうした状況の一例が、元外交官でカルヴァン派のプロテスタント信徒である佐藤優(政治思想的な立場はリベラルに近いだが、信仰的にはむしろ保守的)の活躍や、その背景のひとつをなす、近年の日本のキリスト教界における「カール・バルト再評価ブーム」がある。バルト自身は、単純な「保守派」「正統主義者」というわけではないけれども、元来「カトリック正統主義」に対するプロテスト(抗議)に発したプロテスタントのなかにも、正統主義への望郷の念に駆られる者は少なくなく、カトリックもどきの「プロテスタント正統主義」に近い立場を採る者もいて、近年の日本では、「現実へのコミット」に積極的ではなく、神学的信仰に閉じこもりがちな保守的な人たちが、バルトの神学の「新正統主義」と呼ばれる側面を奉じるのが目立ってきたのである。

ともあれ、これは「日本のキリスト教界という狭い社会」の問題ではなく、「日本社会」全体の問題と考えるべきであろう。

「ネトウヨ」の跋扈、それに出自を持つ「在特会(在日特権を許さない市民の会)」による目に余る「ヘイトスピーチ」の問題、ネトウヨに人気の安倍晋三内閣による「近隣諸国との衝突危機」を煽っての「安保法制の強化」、安倍シンパの作家百田尚樹による「沖縄の民意を伝える地元マスコミに対する愚弄」等々に代表される昨今の「反知性主義」的動向と、信仰的無知に由来する一部カトリック信徒による「岩下壮一再評価」とは、地続きの現象だと考えるべきなのではないか。両者に共通するのは、「正当に保証されてしかるべき自分たちの優位が、(敵によって)不当に簒奪されている」という「被害者意識」である。

「ネトウヨ」の場合だと、日本は中国や韓国から「不当にしつこく、謝罪と賠償を求められている」と考えて、その根拠となる「日本の大陸侵略の歴史」について、その「正当性」を是が非でもアピールしようとする。日本の「侵略者=加害者」としての「負の歴史」によって長らく忍従を強いられてきたという「被害者意識」から、彼らは「自己正当化」による解放を希求している。

そして、こうした心理は、たぶん「岩下壮一賛嘆者」にも多分に共有されている。

カトリックの歴史には「十字軍による侵略戦争」や「異端審問・魔女狩り」などの古い「負の歴史」もあれば、現代史に属する第二次世界大戦においては、バチカンがイタリアやドイツを政教条約を結んで支持容認したことで「ユダヤ人虐殺(ホロコースト)」を「黙認」したと非難された、新しい「負の歴史」もある(ちなみに、満州国を承認した23カ国のうち、バチカンは、日本、エル・サルバドルに続く3番目だそうである)。

このような「膨大な犠牲者」をともなう「負の歴史」をかかえるからこそ、カトリック教会(バチカン)は戦後、「第二バチカン公会議」において、過去を真摯に反省した上での「歴史的展開」を遂げたのであろう。公会議は、前述のとおり、すべての信徒にむかって「謙遜であれ」「愛と忍従と寛容の精神をもって、すべての人に仕えよ」と訴えた。その訴えは、たしかに「立派」であり、素晴らしいものである。

しかし、「第二バチカン公会議以前」の「カトリック教会が、絶対的真理(正義)を独占しており、それ以外はすべて誤り」という「独善的優位性のぬるま湯」に浸かっていた者には、この「公会議」の決定は「天動説信奉者が、地動説を真理として強いられた時」以上の「敗北感を伴う衝撃」であったかも知れない。彼らは「お山の大将」の立場から、一転「すべての人の下僕」の立場への「転落」を強いられたも同然だったのである。

だから、彼らが「被害者意識」と「ルサンチマン(怨み)」に使嗾されて「反動」に走った、というのも理解できないことではない。彼らにすれば、「第二バチカン公会議」以後のカトリック教会(バチカン)は、「欺瞞的なリベラル」であり、「本来のカトリックの教えを歪めた、異端者の巣窟」と化したものと、そう認識されていても何の不思議もない。だからこそ、いまさら岩下壮一を、反動的に「再評価」し、これこそ「カトリックの真髄」だなどと、「教会の教え(公会議の決定)」に反してまで、担ぎ回ってみせるのである。

そもそも日本のカトリック教界(の著名人)は、伝統的に保守傾向が強く、「第二バチカン公会議」の決定に反し、反リベラルの傾向が見られる。

例えば、日本で現在もっとも知名度の高いカトリック信徒と言えば、作家の曽野綾子であろう。曽野の配偶者である作家の三浦朱門は作家としての仕事は残っていないに等しいが、カトリック作家として知られ、文化庁長官や日本芸術院院長などを歴任した「御用作家」である(ちなみに、故遠藤周作も、田川建三から、その保守に傾く心性を批判されている)。

そんな夫と軌を一にして、妻の曽野綾子は、もはや小説家ではなく、もっぱら「保守の論客」として、『正論』や『WiLL』といった保守系論壇誌や『産經新聞』などで活躍しており、リベラルなクリスチャンからは大いに迷惑がられている。

そして、そんな曽野綾子が、最近『人間の分際』(幻冬舎、2015/7/29刊)のなる本を、「岩下壮一再評価」の動きの最中に刊行したというのは、はたして「偶然」なのか否か、にわかには判じがたいところである。

ともあれ、岩下は「神道を第一として、カトリックを含むその他の宗教宗派をすべて、その下位に位置づけようとした軍部政府」に反発はしたものの、「戦争」そのものには明確な反対を表明せず、最後は「戦争協力」としての「宣撫工作として中国華北のカトリック教会との接触」任務に派遣され、帰国後、その旅の過労がたたって若くして亡くなるのだが、彼がもし、当時のカトリック信仰のまま、現代に生きていたとしたら、彼は曽野綾子も斯くやという「保守系知識人」となって健筆を大いに振るったであろうことは、想像に難くない。

それとも、「カトリック教会の客観的権威」に忠実であることを人並み以上に公言していた彼ならば、「第二バチカン公会議」のあとは、その「過去のカトリック信仰観」をきれいさっぱり捨て去って、現教皇フランシスと同様の「リベラルなカトリック司祭」に変身して見せただろうか?

だが、今の日本のカトリック界に「岩下壮一の亡霊」が彷徨っているというのは事実である。

「カトリック教会の決定(公会議の決定)」に反しながら、ぬけぬけと「カトリック教会の絶対的権威」を担いで回るという「矛盾」を恥じることもない「不信仰の輩」が「我らこそ、最高唯一のカトリック信仰の、真正の信者」であると(匿名かもしれないが)声高に吹いて回る現実がある。

しかし、言うまでもなく「第二バチカン公会議」の「勇気ある展開」は、世間迎合的な「欺瞞的なリベラル」ではないし、「本来のカトリックの教えを歪めた」ものでもなく、現教皇も「異端者」ではない。

法哲学者の井上達夫は、こう指摘する。

『人をして独善家たらしめるのは確信の強さではなく、確信の「質」である。独断とは自己の判断の真理性を確信することではなく、自己の判断の確実性=不可謬性を確信することである。(※「客観的に真(妥当)であれば確証可能である」というナイーヴな)確証可能性テーゼは真理性を確実性に還元することにより、真理の確信と独断との区別を廃棄する。このテーゼの受容者にとって、何かを確信するということはそれを独断的に信じることでしかあり得ない。』(『共生の作法 -会話としての正義-』P15)

『それでは、共感の不在においてなお寛容を可能にするものは何か。人を驚かせる斬斬な解答は残念ながらもち合わせていない。私は答えをジョン・スチュアート・ミルとともに、「我々は誤りを犯し得る存在である」という自覚、特に自己の価値判断の可謬性の自覚に求めたい。この自覚があって初めて、自己と対立する価値観の持ち主が何ら共感し得ない存在であっても、「あるいは彼が少なくとも部分的に正しく、私が少なくとも部分的に間違っているのかもしれない」という論理的可能性を承認することができる。このとき初めて、かかる他者からの批判に対しても虚心に耳を傾け、その批判者が納得しないとしても少なくとも理解できるような議論によってその批判に応えようと努める態度を取ることが可能になる。(中略)ここで主張されているのは、自己の信念または自己の帰属集団の共通信念の可謬性の自覚が人々をして、対立者・対立集団を殲滅しようとする狂信と独善から身を引かせ、議論を交換し合う会話的関係を彼らとの間に維持することにより共存を図る試みへ導くということである。共感し難いものに対してなお我々が自己の精神を開き得るのは、我々が我々の信念体系の可謬性・有限性を自覚し、異質な他者との対話がたとえ充全な相互理解をもたらきないとしても、我々自身の信念体系を再組織化しその地平を拡げる貴重な契機を与えてくれるものであることを承認するときである。』(前同、P198~199)

ここで井上達夫の語っていることが、現教皇フランシスコの語っていることとそっくりなのは、けっして偶然ではない。

井上が「法」という現実社会に直結する問題と取り組んできたなかで得た英知と同様、教皇フランシスコもまた長らく政情不安定な故国アルゼンチンにおいて、現実社会と対峙しながらその英知を磨いたからで、フランシスは決して「当たりが柔らかい」だけの人ではない。

『 経済危機が一段落した二〇〇三年には、就任したてのネストル・キルチネル大統領を前に、国を発展させるためにも《皆で祖国を背負っていきましょう》と市民に訴えた。ところが、二〇〇四年のテデウムでの説教は、政治的に波紋を投げかけることになる。ベルゴリオ(※ 後の教皇フランシスコ)は多くの意見を述べたなかで、われわれアルゼンチン人は《不寛容になりがちだ》と強調、《他者を排除、自己を特別視し、われこそは眼識が高いと思い込んでいる者は、現実には何も見えていない》、《そういった暴君や人殺しの持つ憎悪や暴力性をまねるのは、その者たちの後継者になる最良の方法だ》と警告、列席者たちの不興を買った。翌日スポークスマンのギジェルモ・マルコ司祭が「大司教の言葉は政府や教会も含めたアルゼンチン社会全体への苦言」であって「特定の人物に対するものではない」と釈明したが、キルチネル大統領に向けられた非難であったことは明白で、気分を害した大統領はその日を境にべルゴリオがおこなうテデウムには出席しなくなった。その結果、大統領は翌二〇〇五年の革命記念日式典を地方都市サンティアゴ・デル・エステロに移して開催(式典中の宗教行事は同地の司教がおこなった)、大司教は大統領不在を理由に同日の首都でのテデウムを中止するという、ニ百年にわたるアルゼンチン史上前代未聞の事態に紛糾する。軍事政権下で犠牲となった修道士らの追悼式典といった一部例外を除き、キルチネル大統領とべルゴリオ大司教が顔を合わす機会がまったくなくなるほど、両者の溝は深まった。』(『教皇フランシスコとの対話』「インタヴュアーによる解説」より、P19~20)

フランシスコが偉いところは、こういう「寛容な対話のできなかった過去」の自分さえ「謙遜」に反省して、自身を「誤り多き人間」であると自認できる点であり、言うまでもなくそこが、岩下壮一との大きな違いである。

私は、カトリックでもなければクリスチャンでもなく信仰者ですらない人間ではあるが、岩下壮一やその今どきの岩下シンパに見てとれるような、人間としての「誠実」を欠いた「非倫理的な信仰」などというものは、そもそも「信仰」の名に値せず、もしかすると存在するかもしれない「神」を冒涜するものであるばかりではなく、「人間の尊厳」を冒涜するものとして、とうてい容認し得ないのである。

つまり、私の「岩下壮一批判」「岩下壮一信奉者批判」とは、「信仰(者)のあるべき姿」を問うものであり、同時に「人間の倫理」を問うものなのである。

『正義一一真理や美もそうであるが一一のような論争的な「理念」は、彼が想定するように「正解」としてどこか永遠の世界に待機しているのではない。それはむしろ、「問い」として我々の前に突き付けられているのである。正義の理念にコミットするということは、「何が正義か」について超越者が知っている正解にコミットすることではなく、この問いそのものにコミットすることである。それは、かかる正解を手に入れてーー手に入れたつもりになってーーそれをこの世に性急に実現しょうとする哲学者王の野心ではなく、この問いを問い続け、解答を異にしながらも同じ問いを問う他者との緊張を孕んだ対話を生き抜こうとする決意である。正解がどこかにあるから問うのではない。逆である。問いを真正の問いとして認めるからこそ、その正解の存在を想定せざるを得ないのである。正解が確知できないから理念(問い)を放棄せよという発想(受験生恨性?)は、理念への帰依という、すぐれて人間的な企ての本質に対する完全な誤解に根差している。』(井上達夫・前同書、P24)

もしも「神」がいたならば、岩下壮一を見て、何と思っただろう。神は、岩下壮一と教皇フランシスコあるいは井上達夫を見比べた時、ほんとうに岩下を選んだりするだろうか? もしもそんな「神」ならば、それはイエス・キリストの父なる神でありうるだろうか?

だが、人間のレベルで言うならば、いずれにしろ「人間には計り難い、神という超越的存在」を、自身や自党派の都合で「傲慢」にも絶対定義する者は、神の僕ではなく「神の簒奪者」であろう。

仮に彼らが、本気で神を信じているつもりだとしても、彼らが「神の名」において「嘘」をついたり「人殺し」をしたりできるのは、結局は彼らが「神を信じている」のではなく、自身の都合で「神を怖れているだけ」だからなのではないか。だからこそ、その「信仰」あるいは、その「人間性」までもが、歪んで醜いものに変ずるのではないだろうか。

このような次第で、岩下壮一の著書『カトリックの信仰』(と、その他の著書)は、反面教師にしかならない、信仰的に価値のない「藁屑の書」である。

ぜひ多くの人に読んでもらい、その事実を目の当たりして、「信仰(者の)あるべき姿」と「人間の倫理」の問題について、考えて欲しいと願うばかりである。

--------------------------------------------------------

【付録】

「岩下壮一再評価」と「反知性主義」との関連についての補足

『文学界』誌(本年7月号)の特集「「反知性主義」に陥らないための必読書50冊」に寄稿した、イスラム政治思想の研究者である池内恵が、

『「反知性主義」が日本の出版業界のちょっとした流行りとなってこんな依頼が舞い込んだのだが、世に出る「反知性主義関連本」の著者はというと、どう考えてもまさに反知性主義者そのもの、といった面々が並ぶ。反知性主義に陥りたくなければまず、声高に他人を「反知性主義」と罵っているような人々の名前で出た本は読まない、というところから始めることが鉄則だろう。』

とやったうえで、この自身も寄稿した雑誌特集について、自身のブログで、

『で、雑誌の頁をめくると前後に早速そういう面々とも数多く出会えるというオツな趣向です。』

と挑発的に記して話題になったが、たしかにそういう現実が横行している。

例えば、私は以前、若松英輔の『霊性の哲学』のAmazonレビューを「スピリチュアルな時代の「教祖の文学」」と題して、その種の軽薄さを批判したのだが、じつはその若松も、この雑誌特集に寄稿していたのだ。

それにしても、イスラム政治思想の研究者である池内が「どんな人物」を念頭においてこのような批判をしたのか。その名指されなかった人物の正体に興味を持って、それまでは知らなかった池内についてwikiを確認してみると、そこには『日本のイスラーム研究学界の抱える性質に批判を行う。近年は、井筒俊彦のイスラーム解釈の日本的偏向について研究している。』という記述があった。

キーワードは「井筒俊彦」である。じつは若松英輔こそ、評判になった井筒の評伝『井筒俊彦 叡知の哲学』の著者で、現在刊行中の「井筒俊彦全集」の編者でもあって、まさに井筒の再評価を推し進めている中心人物なのだ。さらに言うと、若松が編集した井筒読本『井筒俊彦 言語の根源と哲学の発生』には、池内も寄稿していたのである。

つまり、池内が『文学界』誌の「「反知性主義」に陥らないための必読書50冊」特集に寄稿した「反知性主義者」と想定した人物(の一人)が、若松英輔その人なのではないかと、私はこう推理したのだが、どんなものだろう。

さて、この若松英輔には『吉満義彦 詩と天使の形而上学』という著作がある。言うまでもなく、義満は、岩下壮一の弟子と呼んでよい神学者で、若松は前述の『霊性の哲学』やこの『吉満義彦』で、岩下・義満のカトリック師弟を「霊性」の人として極めて高く評価して、その再評価に寄与している。

しかし、若松の岩下・義満評価は「カトリック信仰の真理性(特権性)」ということには重きをおいておらず、あくまでも彼らを「個人」としての優れた「霊性の持ち主」として、他の非カトリック、非クリスチャンの「霊性の持ち主」たちと同列に、高く評価しているのである。

クリスチャンでもなければ信仰者ですらしかない私の立場からすると「宗派教派を越えた、根源的霊性」を賞揚する若松英輔の立場自体は、かならずしも否定するものではない。しかし、若松の岩下壮一評価は、岩下自身の「カトリック絶対主義」を無視黙殺したもので、これでは岩下の信仰や思想と正面から対決した上での評価とは到底言えず、自身の「霊性至上主義」にそってご都合主義的に、岩下壮一を一面的に評価したとしか、評価し得ないのである。

批判するにしろ賞讃するにしろ、その評価対象と真正面から全面的に対峙した上でなければ、その評価は本質的な価値を持ち得ない。そして、そうした誠実さを持たない、若松のような「安直さ」や「ご都合主義」をこそ、私は「反知性主義」の特徴的な一面だと考える。

そして、同様に意味で、岩下壮一の長所も欠点も含めて、真正面から全面的に対峙することもなく、安直かつご都合主義的な「岩下壮一再評価」を語る人たちを、私は、若松英輔と「同じ穴の狢」だ、としか評価し得ないのである。

2015年9月3日

--------------------------------------------------------------

【関連レビュー】

・ コップの中の神学論争

一一 岩下壮一『信仰の遺産』Amazonレビュー

(http://8010.teacup.com/aleksey/bbs/2332)

(http://www.amazon.co.jp/review/R3DRJEPW0TYJY)リンク切れ

・ スピリチュアルな時代の「教祖の文学」

一一 若松英輔『霊性の哲学』Amazonレビュー

(http://8010.teacup.com/aleksey/bbs/2333)

(http://www.amazon.co.jp/review/R38980VO3W4QZD)リンク切れ

・ まごころを、君に(若松英輔の問題点)

一一 若松英輔『吉満義彦一一詩と天使の形而上学』Amazonレビュー

(http://8010.teacup.com/aleksey/bbs/2334)

(http://www.amazon.co.jp/review/R1F59Z7ARMD9NK)リンク切れ

初出:2015年9月3日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・