AI、曼荼羅、深層学習。神話論理と言語の未来 -人間もしくはAIが「言葉の意味を理解する」とは

チャットAIの知性と、人類の知性

ChatGPTの登場をきっかけに対話型の文章生成AIが注目を集めている。

わからないこと、知りたいことを対話型のAIに質問でも相談でもすれば、まるで親切でポジティブな人間のように的確な文を返してくれる。

例えば「○○とは何か?」式の質問(つまり「○○とはXXです」と答えることができる質問)や、学生のレポートや仕事の資料に使う文章やメールの文案といった、いままで私たちを「はて、どう書いたら良いものか…」と日々悩ませ、生産性と称されるものを低下させてきたあれこれの文章作成作業を、AIが一瞬で、代わり、に処理してくれる。

というわけで、この記事では、この対話型AIの人類史的な意味について、大きく構えて考えてみようと思う。

* *

質問文に対して、回答文を生成する。

これはすなわち、質問者にとってその言い換え先が分からない文Xを、質問者が分かる言葉で配列された文Aに言い換える(置き換える)ということである。

Xとは、Aである。

こういった形式の言葉の使い方であれば、最近のAIはすでにお手のものである。

「Xについて、9歳の子どもが分かるように教えて」と、ChatGPTのテキスト生成AIに指示をすれば、うまい具合に「Xとは、○○のことで・・・」と説明してくれる。

未知の言葉の意味を、既知に言葉に置き換えること。

この方法は私たちが「辞書」の使用において慣れ親しんできた知識のあり方と根本的に同じである。

インターネットがない時代には、未知の言葉の置き換え先となる既知の言葉を探そうと思うと、まず辞書や文献、本を手にする必要があり、そのために遠くの図書館まで出かけたり、遠い場所の図書館に収蔵されている文献をわざわざ送ってもらったり、複写してもらったり、ということをしたわけだ。たったひとつの未知の言葉の置き換え先を探すために、何日も、いや、何週間も、場合によっては何ヶ月も、何年も、書物を求めて待ち、旅する必要があった。ちなみに「必要があった」というのは”手間がかかって面倒だ”という意味ではない。この旅こそ、本を読み書きする人が一生をかけるだけの値打ちのある道のりだったのである。

*

これがインターネットというか、オンラインのデータベースと検索システムが登場したことにより、空間的、時間的な遠さが一挙にゼロになる方向に向かっている。言葉が記された文献を求めて旅する必要がなくなってきたのである。(もちろん、2020年代の現在でも、デジタルデータ化&オンライン化さてていない文献というものもあるが、過去に紙などの媒体に記された書物や画の”すべて”をデジタルアーカイブ化する人類史上の偉業は引き続き力強く進行中である。)

ところで、21世紀の最初の20年ほどのインターネットでは、未知の言葉の置き換え先を、膨大な”検索結果”を一覧しながら、その中から選んでいく作業が人間に委ねられていた。

Xとは

といった検索をインターネットの検索サービスに入力すると、何百、何千、何万、あるいはそれ以上の「検索結果」が「ヒット」する。

いちおう、この検索結果の並び順、表示される順位は、多くの人がXの置き換え先だと納得しているのであろう言葉Aが含まれているテキストが、並び順の上位を占めるように調整されている。このことに注目して「ある任意のXを探しているであろう人に、自分たちのWebページを見てほしい」と考える個人や企業は”SEO(Search Engine Optimization)を頑張ってきたのである。

インターネットユーザは、この無数にヒットする検索結果の中から、「これこそが、自分が探しているXということの置き換え先となる、真実のAである」と、自分が感じるものを選び出す必要があった。そのために、ずらりと並ぶ検索結果を上位の方からぽちぽちクリックしたりタップしたりして、中身を眺めては検索画面に戻り、ということを繰り返してきたのである。

*

これが対話型のAI、チャットAIになると、どう変わるのか。

すなわち、”Xの置き換え先の候補である無数の選択肢から、これぞという置き換え先を選び出す”作業を、人間が実行せずとも、AIの方が行うようになる。

Xとは?(Xの置き換え先は?)

という人間の疑問に対して、21世紀の最初の20年くらいの検索サービスならば

「置き換え先の候補として、1,000,000件ヒットしました」

という具合に返してきた。

このヒットした結果の中から、どれをXの置き換え先として選び出すかは、人間であるユーザに委ねられていた。(もちろん、検索結果には順位というものがあり、順位が高いものはより多くの他のユーザが現にそれを置き換え先として選び認めていると推定されるものである。そうであるからして検索結果からの「選び出し」も、個々のユーザが自由を発揮する手前で、あらかじめ機械と他の人々の行動の痕跡によって相当程度絞り込まれてはいる)

これがチャットAIになると

「Xの置き換え先は、一般的にはAだと言われています。」

という具合に返ってくる。

検索結果をいちいち開いて確認する手間がなく、非常に便利である。

・・・

というのは半分冗談である。

便利であることは間違いない。しかし、かなりの危うさがある。

Xの置き換え先は、Aでいいのか??

未知の言葉Xの、置き換え先・言い換え先となる可能性が高い既知の言葉のレパートリーが、無数にあるということ、多数あるということ、あるいはいくつかに絞られるかもしれないが、一つには決まらないということ。

この「決まらなさ」こそが実は人間と人間のコミュニケーションを創造的に繋いでいく上では重要な鍵なのである。

チャットAIが、人間の問いかけに対して、ほぼ唯一の答えをポンと与えてしまうとき、この「決まらなさ」、「決められなさ」の前で立ち尽くす、という経験が遠のいていく。

* *

とはいえ「決められなさ」が人間と人間の間から遠のいていくのはチャットAIのせいではない。キーワード検索の膨大な結果を前にして「決められなさ」にフラストレーションを抱いていたのはアルゴリズムの側ではなく、人間の側である。私たち人間が、未知の「X」の言い換え先となる既知「A」の決まらなさに我慢ならなくなったとき、すなわち「はやく、結論だけ、先に言え」式の言葉遣いを欲望してしまうとき、人は従来型の検索エンジンよりも、「はい結論、XはAです」と即答してくれるチャットAIの方を、より賢く、頼りになると、より長い時間そばに置いておきたいと、願うようになることだろう。

* * *

さて、ここまで書いたことは、XとA、この二者が構成する世界の話である

X =/= A

未知のXを、既知のAと、”互いに異なるが、同じ”と置く。

そうすることによって私たちは「Xの意味が(Aであると)分かった!」と思う。

こういうわかり方はもちろん「あり」である。

日常生活で出会う経験的な事物たちや既知の他者たち、その次なる行動がある程度予測可能な他者たちとのコミュニケーションであれば、未知を既知に置き換えて「分かる」ことができれば十分であり、ほとんど何も困らない。

+ + +

しかし幸か不幸か人類は、いままで既知だと信じて疑わなかったことが、突如として未知の相貌を、馴染みのない不気味な相貌を、呈するという事態に遭遇することがある。

その時私たちは、すべての既知を奪われ、完全な未知たちだけで満たされた世界に孤独に放り込まれたように感じ、戦慄する。

この戦慄の、初期の恐慌状態をなんとか泳ぎ切り、改めて息を吸っては吐息とともに言葉を発してみようというところまで辿り着いた時、人は、「既知とはなにか?」「未知とは何か?」といった問いを発することになる。

未知と既知の違いとは何か?

そもそも知っている、とはどう言うことか?

あるいは「”知”について問う、ということは何をどうすることか?」

そしてそして「言葉でもって問いを問うということは、いったい何をどうしていることなのか?」と。

こうして言葉による問いを求める思考は、言葉が何かの意味について分かると分からないとかを言えたり言えなかったりすることの極限を目指して、歩み始めることになる。

でこういう図を生成できます

文章を書く/文字列を生成する ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ

前置きが長くなったが、ここからが本題である。

言葉を書く

書く、というこれまで大変な作業だと思われていたことが、自動化できるようになるとは。

書く、などという高度な営みは人間ならでは、人間ならばこそできる特別なことかと思いきや、実は機械にもできる。

・・・

人間は、要らなくなってしまうのか?

などという問いを問うことはナンセンスである。

人間対AIという二項対立を立てて、そこに生き残るもの/消えゆくものという二項対立を重ねて、その重ねる向きをどうしようかというのは、まさに今日の人間の言語状況に特有の思考法である。

人間 / AI

×

生き残るもの /消えゆくもの

言葉が何かを意味するということは、なによりもこの二項対立の対立を動かし続け発生させる続けることに関わる。二つの二項対立をどちら向きで重ねるか、ということももちろん重要な問題ではあるが、そういうことを考えることができるのも、そもそも二項対立を発生させたあとからである。

これがどういうことか、詳しく検討しよう。

*

チャットAIが生成した、書いた、テキストを眺めてみよう。

そこには、言葉が、形態素が、互いに他とな異なるということだけがありありと際立つ項たちが、綺麗に一列、順番に並んでいる。

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ--Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ--Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ--Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ--Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ--Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ--Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ

では人類にとっての「知」ということは、こういうΔたちを一列に並べていく技術に尽きるものなのかといえば、まったくそういうことはない。

Δたちを一列に並べていく技術とは、人類の思考において、その思考の産物を言葉として口から発しあるいは手で筆記する場面で、やむをえず採用されたあり合わせのブリコラージュである。

コンピュータの性能を、もし、そのコンピュータに接続されているディスプレイの画素数や、プリンタの印刷画質でもって評価しようとしても、「どうも話がずれている」となるだろう。もちろん、ディスプレイは美しく目に優しい方がいいし、プリンタは高速かつ高画質で省エネの方がいいに決まっている。しかしそれとコンピュータのCPUやGPUの性能や、命令セットアーキテクチャや、アルゴリズムがどうなっているかといった話とは、別のことである。

人類の知には、確かに「Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ--Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ--Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-」式の文字や音声の線形配列を生成する技術に関する側面があり、それは人類の知の主要な部分を成している。とはいえ、人類の知は「それだけ」ではない。

人類が他の動物がやっていない「Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ--Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ--Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-」を生成できるのは、個々の「Δ」を他の「Δ」とは異なるものとして切り分けつつ、同時に複数の互いに異なる○同士を”異なりながらも同じもの”として結びつけ、互いに置き換え可能にするという地球の生命体の中でも稀有な知性を持っているからである。

* *

”個々の「Δ」を

他の「Δ」とは異なるものとして切り分けつつ、

同時に複数の互いに異なる「Δ同士を

”異なりながらも同じもの”として結びつけ互いに置き換え可能にする”

これは何のこっちゃ???

と思われるだろうが、チャットIA式に端的に答えを示すなら、次のようなことである。

”個々の「Δ」を他の「Δ」とは異なるものとして切り分けつつ、同時に複数の互いに異なるΔ同士を”異なりながらも同じもの”として結びつけ、互いに置き換え可能にする”ものの正体は、下記のように仮に静的にその残影を描くことができる二重の四項関係の脈動である。

私たちが日常的に生成し、最近ではAIも作ることができている「Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ--Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ--Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-」という具合の目に見え、音に聞こえる言葉たちひとつひとつは上の図でいうと「Δ1~Δ4のうちの一つ」にあたるものである。Δたちひとつひとつは、個々それ自体としておのずから存在しているものではなく、最小構成で四つのΔのセットをなすΔの対立関係の対立の中で、四項関係の”1極”、1ノードとしてのみその姿を現す。

言葉で書くと、なんのことだか分からなくなるので、AIにお願いして図にしてもらうと、こういう具合である。

この図の四角に描かれた、4分の1にカットされた円形のものたちが、四つセットのΔである。

https://beta.dreamstudio.ai/dreamのAIは、他にもうまい具合の図を生成してくれたので、ご紹介しよう。

いかがだろうか?

私が、パワポで描いたポンチ絵↓と比べていただくと(ry

さて、さて、AIに曼荼羅を描かせて遊ぶのはほどほどにして、この図のポイントは、このΔたち、したがってその配列である私たちが日常慣れ親しんだ文「Δ1-Δ3-Δ2-Δ4-Δ1'-Δ3'-Δ2'-Δ4'-Δ1''-Δ3''-Δ2''-Δ4''-Δ1'''-Δ3'''-Δ2'''-Δ4'''」を生成するためには、Δたちのみで構成される世界とは別に、下の図におけるβあるいはΓ、そしてαで表現した事柄が動かないといけない、ということである。

このα、β、Γ、Δがいったい何のことであるのかを説明しよう。

野生の思考の神話の論理

参考になるのは、”構造主義”のきっかけを作った20世紀最高レベルの知性であるクロード・レヴィ=ストロース氏の著書『神話論理』と、こちらは日本列島史上最高レベルの知性である弘法大師空海の『吽字義』である。

これについて詳細は別の記事に書いてあるので、お手隙の際にでも読んでみてください。

*

今日のところは仮に『神話論理1 生のものと火を通したもの』197ページの「短い交響曲」のくだりを紐解いてみよう。

神話の論理、野生の思考における二重の四項関係

197ページにある以下の記述に注目しよう。

「神話全体は四つの大きなグループからなる。

四つのグループは、主人公の対照的行動により、二つづつに分かれる」

四つのグループが、それぞれ二つづつに分かれる。つまり全体で八になる。

これまでの検討を通じて、神話の意味分節システムを八項関係として理解するということを試みてきたわけであるが、ここでレヴィ=ストロース氏もまた「八」について書いている。

レヴィ=ストロース氏による「八」について、詳しく見ていこう。

第一グループの主人公は自制的である。口がしびれるような辛い食事を食べさせても黙って耐える。

第二グループの主人公は逆であって自制できない。相手が滑稽なしぐさをしたり話し方をすると笑いだす。あるいは食べているときについ口を開けてしまう。だから噛むときに音を立てる。耳を塞ぐことができないので、亡霊たちの呼び声を聞いてしまう。

p.197

第一グループ / 第二グループ

…

自制的 / 自制できない

閉じている / 開いている

節度 / 無節度

自制的か、自制できないか、この両極へと第一グループの主人公と第二グループの主人公が分かれる。そしてこの第一と第二のグループを「補完する」ように、さらに二つのグループができるとレヴィ=ストロース氏は書く。

第三グループ → 自制が過度で”逆に”無節度になる

第四グループ → 自制できないことが”逆に”節度ある行為として現れる

第三グループは、例えば過度に無口になり返事を一切しないことがかえって相手を怒らせたりする。

第四グループは、「自制のなさがほどほど」で、そのことが主人公を少々おせっかいだが親切な者に見せる。

この第一から第四グループそれぞれの主人公が、上半身の口や耳(頭や顔に属すること)が「閉じている」か「開いている」によって、節度ありとみえるか、節度なしと見えるかに分かれる。

上半身が開いている / 上半身が閉じている

×

節度なし / 節度あり

また、主人公の下半身についても、閉じているか開いているかで節度ありとみえるか節度なしと見えるかが分かれる。

下半身が開いている / 下半身が閉じている

×

節度あり / 節度なし

上半身か下半身か、どちらが開いているか閉じているか、どちらが節度ありでどちらが節度なしであるのかは、神話によって逆転するのが面白い。

上半身 / 下半身

閉じている / 開いている

節度ある / 節度なし

この三つの対立関係が重なり合う時、右辺と左辺、重なり合いの向きはどちらでもあり得る。さらに言えばこの重なり合いは一つの向きで固定されず、パタパタと動き向きを切り替えることさえある。

「構造」

重要なのは「節度ある」とか「上半身」といった個々の項それ自体でもなく、個々の項目が四項関係のなかで占める位置でもなく、四項の関係そのものである。

この図のように、二重の四項関係に分節した構造があり、外側の四項関係はどちらかといえば固定しており、内側の四項関係は脈動している。特にこの内側の四項関係の脈動こそが、八項関係を分節=発生させており、この脈動する姿を語りを通じていかにイメージさせるかが神話の肝になる。

◇

八個の項、関係の隅・ノードのひとつひとつの中身に、ある経験的な二項対立関係のどちらの項が振り分けられるか=分節されるかは、神話によって異なる。

いや、神話によって異なるといっても、単になにをどこにいれてもよいということではなく、四項関係の一辺を占める二項の関係は、必ず対立関係になる。一方の極があるAなら、それとペアになる他方の極には、あるAに対立する非-Aが入る。

*

例えば「火の起源」を語る神話は、同時に必ず(端折られて語られなかったとしても権利の上では)「非-火の起源(例えば火を消すこと、火をけす道具や、火を消す風や水の起源」を語らずとも語る(『神話論理I』pp.202-203)。

四項関係のある一つの項Xに入るΔが決まれば、それとペアになる項には、自ずと非-Δが収まることになる(ときに端折られて語られなかったとしても)。私たちが経験的な日常のなかで不意に出会うあれこれの「項」たち、つまりあれこれの存在者たちも、みなそういう相方を持っている。

しかし、しばしば、いや現代の世界ではほとんどいつも、この目に見え音に聞こえ手に触れられる存在者たちの隠れた対立項たちは見事にその姿を現さないようになっている。

この隠れた対立項と、さらに言えばある項とその隠れた対立項とを対立させあっせている(分けつつ繋いでいる)内側の四項関係の脈動を思考することは、難しくなっている。

もし、”一項をみればその向こうに八項を幻視する”智慧をもつことができれば、人類の意味的世界の創造力は最強レベルに強化されるであろうに、惜しいことである。

五感が分節する区別と、社会的コードにおける区別

上半身と下半身の(開/閉)×(節度あり/節度なし)でおもしろいのは、頭もしくは下半身が閉じたり開いたりすることは五感で分節できる区別である。

汚い話で恐縮だが、口から排泄をしたり、お尻から食事を頂くことは基本的にはできない。もちろん高度な医療技術があれば腸に直接栄養を供給することはできるだろうが、少なくとも、香りと熱さ冷たさを楽しみ咀嚼し味わい喉越しを楽しむという、単なる養分の摂取にとどまらない「食事」を五感で味わうことはできない。

味覚で味わうようなことを、身体の上下の穴の開閉を逆にしたのでは体験できない。

区別と区別を区別しつつ対にする

これに対して、社会的な意味のある/なし、価値の高/低に関しては、”行きすぎた過度の節度がかえって無節度・無礼に捉えられる”といったことがよく起きる。あるいは逆に”わざと無節度に扱ったつもりが、逆に相手を救う結果となってしまい、意図せず感謝される”ということもある。

節度という文化的というか社会的なコードに属する事柄については、節度ある無節度とか、無節度な節度とかいう対立するはずの両極のどちらでもあってどちらでもない、ということを考えやすい。

節度/無節度の対立は、上の図で言うと分離しながらも未分、二つに分かれながらも一つであるという、β→Γの四つの動き(内側の四項関係の脈動)に対応しやすい。

* *

もちろん、経験的身体的な区別が必ず最外殻のΔの世界に属し、文化的なコードが必ず内部のβ→Γの世界に属するというわけでもない。経験的身体的区別と文化的な区別とは、区別するから区別されてみえるのであって、区別する手を緩めれば不可分に重なり合ってみえる。

神話によっては半ば強引に、”下半身に歯が生えているひと”とか、”お尻に穴がなく食べたものを口から排泄する者”といった、通常はあまりお目にかかれない主人公が出てくるが、これは経験的身体的区別の方を、Δの世界に置いておかずに、β→Γの脈動する世界にもってきているのである。神話では、二重の四項関係が分かれつつ繋がっていることが重要であり、経験的区別であれ身体的区別であれ文化のコードであれ、対立する二項のペアをどこに収めても(というかどこ分節しても)構わないのである。

五感が分節する区別と、礼儀作法のような社会的なコードにおける節度あることと節度ないこととの区別。

この二重の区別が絡み合う動きとして、内側の四項関係(両義的媒介項四つからなる関係)の収縮を記述する。

これが神話論理のアルゴリズムの核心である。

神話の論理のアルゴリズムを詳しく見てみよう。

内側の四項関係の脈動を、”外側の四項関係”である言語によって記述する

『神話論理1 生のものと火を通したもの』の209ページにレヴィ=ストロース氏は次のように書いている。ちなみに、神話論理の第一巻が、なぜ「生のものと火を通したもの」というタイトルなのだろうという謎に対して、このくだりが種明かしをしてくれる。

「火の起源に関するジェの神話は、同じテーマをもつトゥピ=グアラニの神話と同様に、二重の対立を使っている[…]。それは生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったものである。生のものと火を通したものを結ぶ軸は、文化の特徴を示し、新鮮なものと腐ったものを結ぶ軸は、自然の特徴を示している。加熱調理は生のものの文化的変形であり、腐敗は生のものの自然的変形である。」

p.209

生のもの /→文化的変形(加熱調理)→/ 火を通したもの

/

新鮮なもの /→自然的変形(腐敗)→/ 腐ったもの

生のものと火を通したものは対立するが、「加熱調理」を媒介として、ある同じ生のものが火を通したものへと、一方から他方へと変化する。加熱調理の前後で、同じものが火を通したものであり生のものでもあった、という一即二の関係にある。

また、新鮮なものと腐ったものも対立するが「腐敗すること」を媒介として、ある同じ新鮮なものが腐ったものへと、一方の極から他方の極へと変化する。腐敗の前後で同じものが腐ったものでもあり新鮮なものでもあった、という一即二の関係にある。

生のものと火を通したものは、前者が後者に変化変身することで、はじめて対立する両極へと分節する。新鮮なものと腐ったものの、前者が後者へと変化変身することで、はじめて対立する両極へと分節する。ここが重要である。対立する二項が対立するようになるのは、二項の間に変化・転換・翻訳・変成の動きが動くからである。

そして加熱調理と腐敗もまた対立する。

加熱調理と腐敗の対立は、文化的変形と自然的変形の対立である。

ここに自然から文化への変形と、文化から自然への変形、逆方向の二つの変形が区別され対立する。ここはさらに最重要である。変化・転換・翻訳・変成の動きもまたひとつが単独で自存するわけではなく、逆方向の動きとして対立しようとする二つの動きを分節する動き(β1<>β2)によって切り分けられた二項である。そしてさらに、この”β<>→β2”の「動き」もまた、β3<>β4の二つの動きを分節する「動き」と対立することで、二項対立関係の片方の項としてその輪郭を区切り出される。

かなり込み入ってきたので、図解しよう(かえってこんがらがるかもしれないが、ご容赦願いたい)

私たちがふだん、五感でもって感じとった物事を区別している世界がΔ1~Δ4と記した外側の四項関係である。そこでは生のものは生のものそれ自体として他と無関係に存在し、火を通したものも火を通したものそれ自体として他と無関係に、自性をもって、存在している、と思われがちである。

これに対して神話は、生のものと火を通したものの間の「加熱調理=文化的変形」というΔ1-Δ2 間の変換の動き(Γ1)について語り、新鮮なものと腐ったものの間の「腐敗=自然的変形」というΔ3-Δ4間の変換の動き(Γ3)についても語る。

ここで「加熱調理=文化的変形(Γ1)」と「腐敗=自然的変形(Γ3)」が対立することになるのだが、このΓ1とΓ3の二つの動きの対立は、この二つの動きの”中間”にあたる別の二つの事柄の対立(Γ2とΓ4)によって分節され(分離されつつ結合され)なければならない。ここにΓ2とΓ4が登場する。上の場合ならΓ2=文化(人工物)の素材となる自然由来のものと、Γ4自然由来の材料で作られた人工物の対立である。『神話論理1』に取り上げられているいくつかの神話に登場する「死者の国である水界」から盗み出される「大きなガラガラ」「小さなガラガラ」「鈴を通した紐」などがこれにあたるだろう。天然素材とそれを加工したものの対立である。天然素材は天然、つまり自然のものでありながら、すでに文化を構成する可能性をもつものへと意味的に変換されつつある。同じように自然由来の材料を加工して作られた人工物も、自然と文化のあいだの変換の動きを象徴することができる。

Γにおいては、四つの”変換する動き”が互いに反発しあいつつ結びついている。このΓの両義性・中間性・媒介性を一身に体現する象徴としての四つのβが神話の世界で大活躍するのである。

胎蔵曼荼羅の中台八葉院

神話論理を読んでいると、至る所に二項対立が登場し、しかも二項対立の両極に位置する項が、他の二項対立に対してはその中間の両義的媒介項の位置を占めたりと、こんがらがってわけがわからなくなりがちであるが、空海さんが『吽字義』に書かれているような、吽字が二重に四つに分かれるモデルに照らし合わせると、神話論理の「野生の思考」の隠れた構造の、もっとも基本的なアルゴリズムを意識の表層へと浮かび上がらせることができる。

実におもしろいと思う。これぞ理趣経にいう”善哉善哉”であろうか。

吽字義の現代語訳を文庫本でも、電子書籍でも読めるので、ご興味ある方はぜひご覧いただくとよいと思います。

意味分節の八項関係をネットワークとしてモデル化できるか?

以前からよく「AIは意味を理解できない」と言われることがある。

人間ならば「嫌い」と言う言葉が実は「好き」の意味だったり、「よろしおますなあ」などと言いながら、実は「論外だ」と思っていたり、ということがよくある。

あるいは「男は女である」とか「赤ん坊は老賢人である」とか、経験的に対立する両極を言い換えるような言葉に”なんともいえない深み”を感じたりもする。

AIにはそう言うことはできない。AといえばAだし、非Aといえば非Aでしかない、Aでもなく非Aでもないことなど、コンピュータでは処理できない、ということになっているのだが…、しかし、この意味分節の八項関係を八つのノードからなるネットワークとしてモデル化すれば、中間的で両義的なものを直接それ自体に特定の数を与えて扱うことができなくても、関係のネットワークとして媒介項を記述し、つまり機械で計算できてしまうのではないか??

五感で感覚できるΔの四項関係の世界にある”経験的事物”を使って、それを”概念の道具として”、意味分節のアルゴリズムの霊妙な動きを楽しむことを密かに知っていたのが私たち人類である。そしてコンピュータもまた、経験的事物をそれ自体としてのみではなく(Δだけの世界ではなく)、ΔのネットワークとしてΓを、βを、そしてαを記述することができるならば、まさに「経験的事物を概念の道具とする」をシミュレーションできてしまうような気がしてならない。

この際のポイントになるのはβの四項関係が脈動しているということを、ネットワーク中のβに該当する四つのノードの変数の変動、脈動、循環、つまり時間軸上での周期的な波の関数のようなもので動的に表現することだろう。

つまり四つのβに静的に安定的に固定した値を与えるのではなく、四つのβの二つづつの組み合わせ(β1-β2、β1-β3、β1-β4、β2-β3、β2-β4、β3-β4)について、一方のβがプラス側なら、同時にペアのもう一方のβはマイナス側、そしてプラスからマイナスへ、マイナスからプラスへと変化する途中でゼロになる瞬間もあること、実際にはもっと細かい調整が必要になるだろうが、大まかに言ってこのようなβのペアの間で逆に対立する値の両極の間を変化させることでβ四項の脈動を表現できるかもしれない。八項(ノード)のうちの四項(ノード)をこのように定義することで、Δの組合せを使って意味分節をシミュレートできるような気がする。

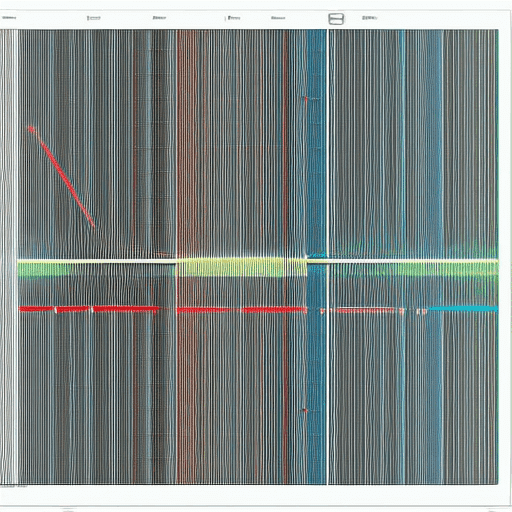

言葉で書いているとよくわからなくなるので、AIに描画していただこう。

* *

複数のノードの間につながり(エッジ)を動的に結び、結び方を絶えず変容させていく。これを実現するために、AIの深層学習で形成される「隠れ層」の多重のネットワークと、隠れ層に属するノードたちの重みの変化を利用できるのでは無いか。すなわち、隠れ層のノードたちを四つづつセットとして捉え、四つセットになっているノード同士の間に一つがプラスならもう一つがマイナスであとの二つがゼロという状態が順番に切り替わるようにしておく。このようにして先ほどの「脈動」をセットした上で…。と、これ以上は深層学習モデルに詳しい方に相談しながら考えたいところである。

ちなみに上の話は「学習」の範疇からは外れていくものになるだろう。

学習ということに、AIによる識別が、教師データの「正解」の分節体系に接近していくことを目指すという意図があるならば、脈動する四つのβの組み合わせには、そういう正解を目指すという方向性はない。正解か不正解か、という分節はそれこそΔの対立関係である。四つのβの組み合わせは、Δたちがどう析出されるかなどお構いなしに、ただ脈動し続ける。

だからこそ私たち人類の社会の中で淘汰されずに生き残った言葉では、多分にΔの方からβを「抑圧する」硬さが、強化されてきたのであろう。

* *

いずれにしても、”八項関係”に似たようなものを、AIはダイナミックに生成することが可能になり始めているのではないか?

こうなると、AIが、「意味する」ということに関しても人類を凌駕しかねない?!

我ながら突拍子もない話だと思うが、もう少し、お付き合い願いたい。

意味まで扱える八項関係の意味分節をシミュレートできるAIが「人類に対する脅威」であるかといえば、これは単純に敵か味方か、Δ領域でどちらかに分別できることではないように思う。

なぜなら、そもそも言語という道具、というか、「機械」が、すでに数万年前からこのような八項関係を分節する”区別と結合の規則的な脈動”をアルゴリズムとして動いてきたからである。

言い換えると、言語こそ、数万年前に開発された最初の”人工知能”(AI〜人間が人間の身体の外部に作り出した知能)なのだ。

AIの登場は、あるいは言語の突然変異なのかもしれない。いや、先祖帰りというべきかもしれない。どういうことか考えてみよう。

言葉の歴史、言語の媒体の歴史

言語の媒体の歴史という観点からすれば、書字技術と、印刷技術と、大衆伝播技術は、この数千年のあいだ今日に至るまで、Δたちばかりを相手にしており、Γやβのことを扱いかねてきた。いや、そう言うとなにやら書字や印刷が悪いように聞こえてしまうので訂正しておこう。機械に限らず、人類自身の身体も、今後登場するであろうどれほど優れた人工知能であっても、Δ以外のもの(Γやβやα)を直接扱うことはできやしないだろう。

人類の「野生の思考」がはっきりとその姿を浮かび上がらせている神話論理〜アルゴリズムはΔだけを組合せて動かして、Δたちの動的ネットワークとしてΓを、βを、そしてαのことを、象徴してきたのである(まさに三摩耶曼荼羅?!)。

なにより神話の論理に現れるような野生の思考は、ほかでもないΔたちが、α→β→Γ→Δと、一挙に分節することで初めて互いに他ではないものとして分節される=区切り出されるものであることを知り尽くしていた。

Δは、Δたちは、個々それ自体として端的に実在しているのではなく、Γから、βの分離と結合から、つまりαが四つのβに分かれるところに起源するのだということを神話的思考の智慧はよくよくご存知だったらしい。

ところが、β→Γ→Δの八項関係をそのアルゴリズムとしてはじまった言語の技術のあり方を大きく変える出来事が起きる。

書字の登場である。

書字、印刷、Δ領域

内部に脈動する四項を抱え音声として四つのΔを不断に発生させていた”言語”は、登場以来数万年にお渡って口と耳のあいだの空気の振動を媒体として動いていたのであるが、書字の登場によりこの口と耳のあいだの空気の上に粘土や石板やシート状の繊維に刻まれ・染み込んだ「線」という媒体がハイブリッドに覆い被さることになった。

ここで書字の技術によって、個々の文字が、個々の言葉が、個々のΔが、直線的にどこまでも長大に配列され、しかもその配列が時空を超えて不動に固まっている姿をとるようになった。

Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ

声の世界では、動いてこそ生きた意味を束の間分節することが(かろうじて)できていたようなΔたちであったが(というか、声の世界では発声されたその時その場で、束の間聞き手の記憶の中で残響となる以外に言葉が物質的な形で存在する方法はなかった。言葉は絶えず声によって生み出されないと存在しえなかったのである)、これが文字の世界では、Δたちは発声の場を離れ、粘土や焼成された粘土や石板などの姿に固まって止まっている状態もまた<言語>の姿になった。Δが空気の振動という耳識のことから、視覚的な線という目識のことへと、大転換したのである。このΔの配列としての言葉が物質的に固まって配列されていることが、言葉を「正しい意味」の固定具たる鎖のようなものに変化させた。

それから数千年。このΔの直線的固定式長大配列を機械で大量生産するのが印刷技術であり、20世紀の電気通信による大衆伝播技術であった。

しかしこれに対し、もし最新のWeb状のネットワーク技術が、Δの線形ではないネットワークをダイナミックに無数に生成し続けることができるなら…。

私たちは、いま、とんでもない人類史上の転換期に立ち会っていることになるだろう。しかもその転換は、人類を言語の発生の始まりの瞬間に絶えず立ち返らせる古代的な声の残響の中へと私たちを誘う。

このあたりの話を考えるには、オングの『声の文化と文字の文化』や、インゴルドの『ラインズ』あたりもヒントに溢れていると思う。そしてもちろん、マクルーハンも。

もしAIが、Δたちの配列を動的に脈動させるようになれば、それは言語を、繊維の染みや石板や粘土板の窪みから解放し、口と耳の間で空気を震わせていたときのような、はるか数万年前の先祖の姿に似たものへと退化=進化させることになるやもしれない。

・・

今日のAIは、人間が並べたΔの配列パターンを学習して、人間がよく並べるパターンと同じようなパターンでΔたちを並べていく。そういうことを今のAIはやっている。・・いや、ことによると私たち人間自身が、自分たちの知性というものをΔの並べ方をどうするかという問題だと考えているフシもあるが、そうでないと信じたいのでこれ以上は書かない。

人類は、その口と手の都合上、Δの配列を道具として用いては、人々の間に感覚できるものの姿へ、思考を言語によってシミュレートしている。

しかし、その頭の中というか、形而上あるいは「心」の深層では、Γや、βと常に楽しく遊んでいるのである。

β領域での意味分節の脈動をシミュレートできるようなAIが登場すれば、それは私たち人類の「心」の深層と共振し、「心」を躍動させ、意味の世界における創造力をたいへんな強度へともたらすことだろう。

なんとも突拍子も無いことを書いているかと思われるかもしれないが、この「心」の深層からの意味分節体系の生成ということを言語でもって徹底的に思考することは、人類の歴史を通じて類稀な知性たちによってすでに試みられてきた。そのひとりが空海、そしてその仕事『秘密曼荼羅十住心論』等である。

(この話、概略を下記の記事に書いているのでご参考にどうぞ)

これがすなわちΔの世界である。

ところがこのΔ領域は、そのもっと左側に図示された、線たちが密着するように詰まってほとんど真っ黒でありながら真っ黒では無いΓの領域から打ち寄せた波のパターンのようなものとしてのみ存在する。

そして、Γ領域もまたさらに左側に「点」のように描かれたβたちの領域の脈動から生じたパターンであり、β領域もまた不気味に真っ黒に塗られた未分のαと区別される限りでβ領域として現れてくる。

おわりに

整然と並ぶ不動のΔ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δたちの威圧感に怯むことなく、Γへ、そしてβへと、「心」の深層へと潜り込んでいくために、私たちができることといえば、それは「よむ」ことであるかもしれない。

「よむ」ことこそ、Δの一列の配列である言葉の”ΔをΔとしてではなく、β→Γの動きとしてよむ”ことこそ、ΔたちをΓへと変換し、Γをβたちに変換する人類の知の深層を生きる実践となる。

あるいは

よむとは?

ここで「よむ」は、物質のパターンに託された文字列Δを、他の文字列Δたちにコンバートするという意味ではない。

ここでいう「よむ」は、二項関係にあるΔたちを感覚の相で捉え、そこにΔ同士の二項関係の対立関係を観じ、その向こうに対立するふたつのΔの”どちらでもあってどちらでもない”、対立するふたつのΔ的には、どちらがどちらか「不可得」な、両義的で中間的な項たち、Γに姿を変えつつあるβたち、をありありとイメージすることである。

ここに感覚で捉えられる表層のΔたちを最外殻とする、Δ1=β1→Γ1が四つで一つの八項の関係を広げ、さらに別の八項関係を、他の八項関係たちと並べ、重ねていく、そしていくつもの八項関係を一即多多即一にする。幾つもの八項関係がぐるりとつながり合う。

これが「よむ」ということの深層意味論的なあり方である。

このよみはΔたちを感覚印象に残る自然科学的な実在物と固定的に同一視させず、自在にΔたちが互いに互いを分節する関係を動かし、組み替える、まさに”創造的”な思考を可能にする。

* *

まとめよう。

よむにもいくつかある。

ひとつには、声にだして読み上げるということ。

ふたつには、「正しい意味」を再生すること。文字を書いた者が文字に託した唯一の意味を、正しく読み解くこと。

みっつには、”詩を詠む”のよむ。

「よむ」という日本語には、いくつもの意味があるのがおもしろい。

テキストを音声化すること。テクストに結合しているとされる「正しい意味」を把握すること。そして意味分節体系をゆらゆらと振わせて、いくつもの世界を発生させること。

この1.と2.はΔのみで完結する世界である。

3.詩を詠む、の”よむ”こそ、このAIが作文をする時代に人間がその遠い祖先から受け継いだ脳や神経を含む身体の全てをかけるべきフィールドなのかもしれない。

なにより、この第三の「よむ」は、AIと人間とで奪い合いになるスキルではない。AIもまた、もしかすると第三の「よむ」ができるようになるかもしれない。しかし、仮にそうなったとしても、それはいくつもの意味分節の可能性を発生させては消滅させ、消滅させては発生させる限りない営みのなかに、小さなアクターが一人増えたか減ったか、という話である。第三の「よむ」には、正解もなく、答えもなく、終着点もなく、止まるところも固まるところもない。人間もまた均一の「一」ではないように、無数の異なる人間のなかに、AI人間がまたちらほらと混じる、ということである。

お月様が、透明になってる

「お月様が、透明になってる」

冬の朝の、青空に白く浮かぶまん丸な月を見て、うちの下の子(5歳)が言ったことである。

もちろん、月のような組成の岩石を透明にしようと思うと、巨大な炉の中でうまい具合に高温で加熱してから適切な振動を与えつつ冷やさないといけないだろう。しかし、それはΔ、自然科学の記述システムとしてのΔのそれ。「よむ」とはそういうことではない。

夜、明かりをつけたように輝いて見えた満月が、朝の青空のなかで消え入りそうな白い影になっている。この強い光と、弱い光の、鮮やかな対立。これを言葉というΔたちの配列に託すとき、「透明」という、見えるけれども見えない、見えないではないが見えるでもない、という中間的で両義的な位置を占めることができる言葉、つまりΓの言葉がでてくる。

月輪観の世界である。

*

人類の知能、思考の極みとしての『神話論理』や『吽字義』で明らかにされている両義的媒介項(β)の四項関係から、表層の経験的四項関係(Δ)がつかずはなれずに分節してくる動きのこと。

経験的区別を「概念の道具」として、媒介にすること。

両義的にすること。中間的にすること。

「青い実」でも、「子がに」でも、「透明な月」でもいい。

β→Γへの入り口は、日常の光景やお話しのなかに、いくらでも溢れている。

一瞬一瞬、ひとつのΔが脳裏をよぎり、口から発せられ、あるいは文字としてパネルやスクリーンに浮かび上がる時、そのつど、目に見え音に聞こえるΔの向こうに、Γやβが脈動していることを幻視し続けること。

そう、私たちの「心」を、猿かに合戦の「柿の木」や「渚」のような場所にしておくのである。

その具体的(?)な方法を以下に記す。

この内容は下記の記事に掲載したものだが、本記事とも関連するのでこちらにも転載しておく。

あめが

といえば、次に続く言葉は何だろうか?

-降る。

-降りそうだ。

-降った。

-新緑を打つ。

*

-嫌いだ。

-好きだ。

-道に落ちている。

-おやつだ。

-プレゼントだ。

*

あるいは

あめが-私だ。

あめが-潜在的だ。

あめが-航空券

あめが-落雷

あめが-ヒヨドリ

あめが-腕時計

あめが -見上げれば空へと昇っていく

あめが -海中に空を連れてくる

[…]

「あめ が」のようなある言葉の塊(仮にΔ1と呼ぼう)に対して、その後につづく言葉の塊(Δ2)が何でありうるのか。様々な可能性があるがその確率は言葉によって異なる。

「Δ1あめが ー Δ2ふる (雨が降る)」あたりは、日常的にどこでも耳にするチャンスがありそうな、ありえる可能性が非常に高い連鎖である。

一方、「Δ1雨が ー Δ2海中に ーΔ3空を […]連れてくる」あたりになると、滅多にお目にかかることのできない連鎖であろう。

ある言葉aに続いて、ある言葉x出現する確率は、言葉(x1,x2,x3,…,xnによって大きく異なる。

これがポイント、よく覚えておきたいところである。

この確率の異なり、確率が均一ではないことこそが、何を隠そう、今日の文章生成AIを成り立たせている。

Pretrained

ある任意の語Δxのすぐ後に続く位置に、どの語が収まるか?

限りなくさまざまな可能性があるが、実際に連鎖する確率は均一ではなく、一部の語に偏ってくる。

文章生成AIのアルゴリズムとして知られるGPT(Generative Pretrained Transformer)などは、人間が書きインターネットに蓄積した大量のテキスト

データから人間が書いた文章の語の並び方のよくある(高確率で出現する)パターンを学習する。大雑把にいえば、下記のような感じのことを、人間が書いた大量の文章から機械学習(深層学習)する。

Δ-1,Δ0,Δ1と来れば、次に来る確率が高いのはΔ2であり

Δ-1,Δ0,Δ1,Δ2と来れば、次に来る確率が高いのはΔ3であり

Δ-1,Δ0,Δ1,Δ2,Δ3と来れば、次に来る確率が高いのはΔ4でありΔ-1,Δ0,Δ1,Δ2,Δ3,Δ4と来れば、次に来る確率が高いのはΔ5であり

このようにして“人間が書く文章にありがちな確率の高い語の並び方のパターン”を予め学習=Pre-trainedし、ニューラルネットワークを構築する。それに基づいて、与えられた質問文の文字列に連なる可能性が高い回答文を生成(Generate)する。

生成を担うのは、上記の図のGPT(Generative Pretrained Transformer)の場合、"T"(Transformer)の中に多重に組み込まれた”Attention”のメカニズムである。Attentionは学習済み(Pre-trained)のモデルに基づいて「Δ1 Δ2 Δ3と続けば、その次に来る確率が高いのはΔ4!」と計算する。

ネット上のテキスト・ビッグデータから語と語の連鎖確率を学習するという場合、じっさいにはこのテキスト・ビッグデータの中身が問題になる。玉石ごちゃ混ぜ真偽不明の悪意に満ちたネット上のテキストを「教師」として「学習」してしまい「生成」してしまわないように、何を学習させるかが問われてくる。

一体”何を”学習(Pre-trained)したのか?

「Δ1 Δ2 Δ3と続けば、その次に来る確率が高いのはΔ4!」と計算する。

「これは人間が発した文字列っぽいものをシミュレートしているのであり、”思考”しているのではないのではないか??」

「いやいや、人間の”思考”と総称されていることも、蓋を開けてみれば、TOPに応じて定型的に言葉を配列していく操作であり、AIがやっていることと違いはないだろう??」

「確かに、定型的な常識となっている表層の意味分節を再現(シミュレート)するのであれば、私のような素人人間が四苦八苦するよりも、AIにそれっぽいものを生成してもらった方が楽だし、何より早い。しかし”思考”とはそれだけではないのではないか。言葉を一義的な信号から多義的な象徴へと変身させる配列、詩の言葉、「Δ1雨がーΔ2海中にーΔ3空を連れてくる」というような出現確率の低い配列をあえて選ぶところに思考の矜持があるのではないか??」

「なるほど。それならば、Δ配列生成時にランダムな確率で「Δ1 Δ2 Δ3と続いた時、その次に来る確率が”低い”Δx」を挟む様なアルゴリズムを組み込めば、より人間の”思考”っぽい象徴風のΔ配列もシミュレートできるよね」

「いやいや、継起して出現する確率が低い言葉を適当に持ってくればよいというものではないよ。「Δ1雨がーΔ2海中にーΔ3空を連れてくる」が象徴風なのは、「空」と「海」を短絡さたからだよ。」

Chat風の対話にするとこういう具合になるだろうか。

シンタックス(文法)を破壊してしまっても構わない!!という突き抜けたレベルであれば、潜在的には、ある言葉の後に、どのような言葉が続いてもよい。すべてがすべてと、繋がって良いはずである。

しかし実際にはそんな破滅的な状態になることは滅多にない。

それをすることはいっこうに構わないのだが、そうして生成された破滅的配列は、もはや「言葉」として、誰かに聞かれたり読まれたりすることができなくなってしまうからだ。

*

潜在的には、すべてがすべてと平等につながりうるネットワークでありながら、そのつながりは一部を残してほとんど刈り込まれる。

そうして私たちの日常の仕事や学校や義実家で使う言葉は「お行儀よく」、犬といえば「ワン」、猫といえば「ニャー」という具合に、「Δ1 Δ2 Δ3と続けば、その次に来る確率が高いのはΔ4!」とAIがその最適な確率を計算することが可能なレベルで、言葉の連鎖のパターンの出現確率に典型的で粘度の高い偏りを持つ。この粘度こそが、井筒俊彦氏が意味分節のカルマと書いているものであり、阿頼耶識が第七識と混じり合っている領域の硬さである。

語と語の連鎖のパターンの出現確率に大きな偏りがあること。これは井筒俊彦氏が『意識の形而上学』などで書かれている本源的にダイナミックな意味分節の動きが惰性化した意味分節のカルマということではないのか。

確率分布の変動が脈動するパターンを描く

確率の分布に偏りが生じたかと思えば消え、また別のところに新たな偏りが生じては消える、ということこそ創造的であり、生命と、生命にとっての意味ある世界とはまさにそのような確率の分布の偏りを様々なパターンで描いていくことなのである。

すべてがすべてを平等に映しあう”インドラの網”なのだけれども、その「網」は偏りのない均質なものではなく、ジャラジャラと揺れて動いており、そこに束の間の網のもつれの束の結び目のようなものとして、わたしたちの「心」、身語意の固まりが形を取っては、消える。

均一な確率で固定されいているのではなく、確率が動いている。

単に「平等である」(違いがない)というのではなく、「アサンメイ チリサンメイ サンマエイ」であるという。

異なっている、差がある、差異がある。それがそのまま平等。

この確率の変動としてのインドラの網が、人間の「心」においては四種の曼荼羅のセット(意味分節の最小構成単位としての四項関係)という姿で写像されるのであるが、生命体としての持続、生/死の分節を死にものぐるいで反復しているうちに、いつしか四項関係が固まってしまって、四項関係が変動する確率の脈動が、ある「心」という平面に写像したものだということをすっかり忘れてしまうのである。

* *

「Δ1 Δ2 Δ3と続けば、その次に来る確率が高いのはΔ4!」式のコトバの連鎖は、生命体が欲界をまかり通るための護身用の武器になるのであるが、それが同時に、人間を苦しめ、破壊し、人間関係を切り刻んだり、社会を破壊したり兵器にもなる。

「ワタクシがΔxなのは、すべてΔaのせい。Δaが悪いのだ」

「僕はΔcだ、僕はΔcだ、僕はΔcだ…」

式の言葉の連鎖!

こういうのは、わたしたちを苦しめ、逃げ場のないところに閉じ込める。

もちろん、苦しんでいることすらわからないようにする強烈な「超Δ」を作ることもできるが、これ以上はやめておこう。

まとめよう。

ネット上であれ、巷のカフェであれ、場末の居酒屋であれ、人間が発した言葉というものは、音声(空気振動)でも、文字(視覚で捉えられる光の反射の差異を生じる物質表面のパターン)でも、観察可能な、客観的に物質に託された記号としてある限りは必ず

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ

という形式を取る。

これがまずいのである。

いや、まずいと断言しては、ご先祖(ここ100万年間くらいの)に申し訳ない。いつも必ずまずいわけではない。ただ、Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ”だけ”が、言葉のすべての姿だと思うと、頻繁にまずいことになる。

良薬も飲みすぎてはいけない。

用法用量は守らないとマズイ。

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ

はとても便利な道具だが、包丁やハンマーと同じように、過度に使うと破壊のための武器になってしまう。

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δを発生状態に送り返す神話的思考(β化)

昔の人、折口信夫風に言えば「古代人」はこの辺のことをよくわかっていたようで、Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δを便利に使いつつ、これが人をがんじがらめに縛り付けて身動きが取れないようにする金属製の鎖のような状態に固まってしまわないように、常に仮に草で綯(な)った引っ張れば千切れる紐のような柔らかさ・しなやかさを保つ様に、しっとりとした保湿液の中に漬け込むような思考をしていた。

その思考こそ、神話的思考である。

神話的思考が言語(ぱっと見、ΔそのものであるΔたち)を線形配列から解き放ち、しなやかに柔らかくふやかして可動状態にするために用いた特別な配列の仕方が神話の論理である。

そして神話の論理は、人間の感覚で捉えられる図に表すと、

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-

ではなく、

であるとか、

であるとか、

のような姿になる。

もちろんこれは、人間の感覚でも捉えられる、いわば「人間用」の仮の図式であって、それ以上でもなくそれ以下でもないが、それでも素晴らしくよくできている。

人は、というかあらゆる生命の「心」は、Δ線形配列から離れることはできない。なぜなら生/死を分節し、求めるべきもの/避けるべきものを分節し、そうして生を求めるべきものに振り分ける操作をすることが生命ということだからである。

Δ線形配列は、Δ四項関係のうちの二つのΔの関係にAttentionして、二つのΔをひとつづつ順番に感覚可能な音や文字に置き換える。

Δ線形配列の向こうに、Δ四項関係を幻視する。そしてΔ四項配列が、β脈動の「影」であることを観じる。

四項関係を離れずに生きる。

ただし、その四項関係を固まったものと見てしまうか、しなやかに動き様々な姿に変化していくものと見ることができるかで、「心」の遊びの幅がおおきく異なってくる。『十住心論』の世界である。

ここから本題である。

言葉の線形配列を生成するアルゴリズムとしての「神話の論理」

例えば

”キツツキ”

という言葉がぽんと出てきた時、

「なるほど、キツツキか」(キツツキといえばキツツキである)

とやるのが通常の私たちの心がそうする分節の仕方である。

キツツキはキツツキ。

*

それに対して、”キツツキ”という言葉がきたところに、

「キツツキといえば、キツツキではなく、キツツキでなくもない」

とする。これをすることが神話の論理、神話の思考のポイントである。

1.キツツキである

2.キツツキでない

3.キツツキであり、キツツキでない

4.キツツキでなく、キツツキでなくもない

レンマの論理のひとつ、「4.キツツキでなく、キツツキでなくもない」、両非の論理によって記述される=分節される状態へと、「キツツキといえばキツツキ」な通常のキツツキを変換する。

耳の中や目の前に不意に転がり出てきた一つ一つの言葉を、逐一、「それ」としてではなく、「それではなく、それでなくもない」と、言い換える。

そうすることによってキツツキでもなんでも、「あるものが”それ自体”性によってあらかじめ他と区別され固定してあるのだ」という(図1で言えばΔ)言い方=分節の仕方を解除あるいは一時保留する。

あらゆる区別するということが始まる手前で、すでに予め区別されていたかのような顔をしようとするΔたちを「それは、それではなく、それでなくもない」と言い換える。

このレンマの論理がおもしろいのは、こう言い換えたところで、Δが消えて無くなってしまうわけではないというところである。レンマ的言い換えの先に出現するのは、Δではないが、Δでないわけでもない、という分節だ。

消える / 現れる

ない / ある

あるとかないとか、消えるとか現れるとかいうことも、これもまた実はワンセットのΔだったのである。

キツツキでもなんでも、任意のΔを、「ある/ない」のある側でもない側でもどちら側でも構わないが、どちらか側に振り分けた=分節した瞬間に、レンマの論理は沈黙する。

* *

神話の論理は、木の上に取り残されて宙ぶらりんになったり、木の上と下に分かれて問答をしたり、ものを投げたり、人間が動物に変身したり、追う者と追われる者が接近したり遠ざかったりするという、感覚的に経験できる事柄についてのイメージでもって、この「それではなく、それでなくもない」ということを繰り返し繰り返し言葉でもって言おうとする。

神話は、感覚〜前五識レベルで対立する二つのΔ項のペアをこれでもかと強調しつつ、それが上/下、遠/近、自/他などの両極の間で動き回る動きを言葉で語る。そうすることで「それではなく、それでなくもない」を、表面的には「それ(Δ)」の一直線の配列でしかないはずの言葉のシステムのなかでシミュレートしようとする。

レヴィ=ストロース氏の『神話論理』は、神話のこうした動き方を捉え、記述しようとする。

『神話論理1 生のものと火を通したもの』が、まず二項対立の両極にフォーカスし、この両極の間に、両極の”どちらでもあってどちらでもない”もののゆらゆらと振動する影を浮かび上がらせようとする。

そして『神話論理2 蜜から灰へ』では、ある二項対立関係の両極をなす項たちが、ことごとく「それは、それではなく、それでなくもない」的な記述へと送り込まれる。

それによって”まず二項対立関係があって”そのあとに二極の中間が出てくる、という順序ではない記述がなされる。

『蜜から灰へ』では、”それではなくそれでなくもない”ものたちが、互いに区別できないほど接近したかと思えばはっきり区別できる状態にまで分離し、そうかと思えばまた結合してどちらかわからなくなる、という動きを繰り返す。

清水高志氏が『空海論/仏教論』で「「含むもの」と「含まれるもの」が分離したり、入れ替わったりするという話は、たとえばレヴィ=ストロースだと『神話論理』の二巻にそういう話が出てきます」と書かれているところである(清水高志『空海論/仏教論』p.32)。

分かれていないが分かれていないでもない。

無-分節だが、無-分節ではない。

分離と結合のどちらでもなく、どちらでもなくもない。

このレンマの論理による記述によって、(1)”どちらでもなくどちらでもなくもない”ことと、(2)二項対立関係に対立していること、とを対立させて、前/後関係や因/果関係のような二項対立と重ね合わせる必要がなくなる。

1)”どちらでもなくどちらでもなくもない”こと = 因

/

2)二項対立関係に対立していること = 果

あるいは1)”どちらでもなくどちらでもなくもない”こと = 果

/

2)二項対立関係に対立していること = 因

といった記述=分節=識のカタチを解除、あるいは解体しつつ、再び分節するコトが自在に動けるようにする。

清水高志氏は『空海論/仏教論』の先ほど引いた箇所の手前で次の様に書かれている。

「トライコトミーという理論は、複数の二項対立の結びつきのなかで、もっとも絞られた形で理論が一巡し、すべてが第四レンマ、すなわち二項対立のどちらの極でもないという構造を作ろうとしたものだったのです。そのために結びつけられる、重要な二項対立の要素としてチョイスしたのが、「一なるもの/多なるもの」「主体/対象」[…]、「含むもの/含まれるもの」の関係、言い換えると「内/外」の二項対立っていうのは非常に本質的なんです。」

1)「一なるもの / 多なるもの」

2)「主体 / 対象」

3)「含むもの / 含まれるもの」

そしてなんらかの

4)Δ / 非-Δ

言葉でもって、通常の語ったり聞いたりできる言葉でもって、Δ項の線形配列である言葉によって、この四つの二項対立について対立する両極の「どちらでもなく、どちらでもなくもない」ことを紡いでいく。

一本の線を、2本、3本、4本、絡めて網状に編んでいくかのように。

そうするうちに、

一なるもの

多なるもの

主体

対象

含むもの

含まれるもの

Δx

非-Δx

この八項が、どの二つの組み合わせをとっても「どちらでもなく、どちらでもなくもない」こととして、自在に記述したり記述しなかったりできるようになる。

ハチミツを蓄えた木は、乾季=乾いたものに「含まれるもの」であり、ハチミツ=湿ったものを「含むもの」であり、という具合である。

水平の離別軸と垂直の離別軸が直交する

そして激しく動き回る「どちらでもなく、どちらでもなくもない」ことの影のようなものとして、私たちの感覚的で経験的な対立関係が、安定して固まったような姿で、いつもずっとそうであるかのようにカルマ化して、意識されるようになる。

例えば、乾/湿の対立の間で動き回る(1)キツツキ、(2)キツネなどのトリックスター、(3)水の精の支配者である太陽の娘、三つの両義的媒介項のあいだの分離と結合と更なる分離の動きから、「水平軸」の分離と、「垂直軸」の分離が区切られる(クロード・レヴィ=ストロース『神話論理2 蜜から灰へ』p.151)。

例えば、娘がトリックスターから逃げ出し、地表を走って移動して、どこか遠くへ行ってしまうといったことで、水平軸の分離が区切られる。

地上から空に昇ったり、地上から水中へと降りていったり、といったことで、垂直軸の分離が区切られる。

垂直軸の分離と水平軸の分離は、ひとつの神話の語りに同時に登場する場合もあれば、一方だけが語られ、他方が「潜在化」する場合もあるとレヴィ=ストロース氏は指摘する。

水平軸での あちら と こちら。

垂直軸での あちら と こちら。

経験的感覚的対立に関する両義的媒介項たちの分離→結合→分離の動きは、最小構成で四つの両義的媒介項が、水平方向と垂直方向とに直交するような構造を描く。これを図にすると下記のようになる。

この図における「β」四項が、ここでいう経験的感覚的対立に関する両義的媒介項であるが、激しく動き回る「それではなく、それでなくもない」ものたちの動きのおかげで、どこにΔがあって、どこにβがあるかなどと、きれいにすっきりと整理して分類して固めておくことなど到底できないようになる。

* *

Δxは、Δxではなく、非Δxでなくもない

レヴィ=ストロース氏は、『神話論理2 蜜から灰へ』の「カエルの祝宴 b 第二変奏」で、「ミツバチ」というひとつの項が、神話によって、男性だったり女性だったり、蜂蜜の主だったり、狩猟の主だったりと、「二人の人物に分割され」、次々と変形される点にフォーカスする。ここでレヴィ=ストロース氏は、項から項への変身・変形が「他へと開かれており、順を追う循環」を描くように進行することを捉える。

神話では、”循環的で可逆的などちらか不可得なものたち”(上の図で言えばβたち)の円環である「循環的であるが他へと開かれていない二項体系」が、「複数の項を含む他へと開かれた体系へと移行してゆく」よう「変形」するという(上の図でいえば、複数のβが一つに「接触」したところで一つになったΔが生じている)。

「この神話の属するグループ全体が、二つのタイプの行為を交互にあるいは同時に語っている。ひとつは、言語的行為であって、口にしてはならない名前とか、漏らしてはならない秘密に関するものである。もうひとつは、近づいてはならない身体に対する、物理的行為である。[…]いつでも、どこでも、二つの項の不幸な接触が問題になっている。一方の項は生きた存在であり、もう一方の項は、描かれる行為が言語的であるか物理的であるかにより、物であったり単語であったりする。接触という観念が、一方では文字通りの意味であり、他方では比喩的な意味になっている。」

レヴィ=ストロース氏は二つの項の禁じられた「接触」に注目する。

第一の禁じられた接触は「言語的行為」である。

すなわち、「口にしてはいけない名前」や「漏らしてはならない秘密」といったことである。

第二の禁じられた接触は「物理的行為」である。すなわち、身体に「近づいては(近づけては)ならない」ことである。

第一の接触が”比喩的な意味での”接触(言葉で名前を呼ぶなど)。

第二の接触が”文字通りの意味での”接触。

*

ここで第一の接触、言葉の上での接触は、接触される項と接触する項の共存を可能にする。「他の項から積極的に接触される項」が「単語」や「命題」など言葉である場合、その項=言葉は、それが貼り付けられる「生きた個体と共存できる」ものとして語られる。二つの項が共存できる。つまり、別々に異なるものでありながら、一つの密接なセットになりうる。

他方、第二の接触、文字通りの接触、「他の項から積極的に接触される項」が「物」である場合の接触では、それが接触される存在とは共存できないものとして語られる。この場合、二つの項は、はげしく反発しあい、万一接触してしまうと、激しい分離を帰結する。

例えば、「(人間に変身した)カエル」と「水」の結合は、「カエル」と「人間」の結合を切り離し・分離する。人間に変身しているカエルはβ項であり、水もまたこのカエルと対立関係を組む限りでβ項である。このβ二項の過度な接触が、人間とカエルの分離・区別という、経験的な世界の客観的な対立関係、Δ二項の対立関係を区切り、この分離を確定する。

経験的感覚的、前五識的に分節される「物」としての項は、例えば火と水のように、接触したまま、ぴったりと張り付いたまま、共存することはできない。

しかし言葉であれば、言葉で語られる「Aは非Aのようだ」というような比喩的な接触では、接触した二項は引き続き「二」のまま、密着しつつ別々に分かれたまま共存することができる。

* *

接触するとは、二即一 一即二、二つに分かれている事柄が区別がつかないほどに一つになり、しかし一つになっていながらあくまでも二つであるというあり方である。

接触により「二ではないが、二ではないこともない」状態が生じる。

秘密を口にすることは、言語的接触、すなわち、β振動を保つべく、付かず離れずに反発し合いつつ対を組んでいたはずの二つのβ項の間が、「不幸」にも「接触」してしまうことである。

β項同士は接触しないよう離れつつ、遠ざかることなく距離を詰め続ける。この微妙な状態が、この付かず離れずこそが、β項の脈動として記述されることと等しい。

しかし、ここでβ項を最少で二つ接触させてしまうことで、β脈動は、線形Δ配列にトランスフォームしてしまう。

「冒頭にある矛盾は、運命に固有の矛盾であるが、否定的な場合は、触れ合ってはならない項が、偶然触れ合ってしまう場合であり、肯定的な場合は、特に殺そうとは思っていない獲物に、偶然、しかしかならずあてる射手という、魔術的な狩りである[…]この矛盾は、主観的には偶発的な意図に対応する、客観的な順を追う性質の出現によって克服される。」

β項同士の、否定的な、不幸な接触をきっかけに、β脈動のフィールドは姿を消して、その脈動の影だけを、表層意識に浮かび上がらせる。

そうして線形Δ配列が一直線に伸び始める。

それがすなわち「客観的な順を追う性質の出現」ということになる。

まとめ

言葉は、口に出されたり、文字で記されたりする瞬間に、β振動状態から線形Δ配列にトランスフォームされる。

GPTは、このΔ配列の痕跡をかき集めては、複数のΔ間の組み合わせの確率の偏りの値を分布させることができる空間を作り出す。

この空間における語の意味ベクトルの偏り=分布は、β振動が描く波紋のようなパターンが、当該の空間へ次元を減らして写像(射影でもいい)したもの、といってもよいかもしれない。

(他にうまい言い方ができないので奇妙な比喩ばかりになって恐縮である)

というわけで、Pre-trainedされる意味空間を、固着したΔの鎖の塊のようなカルマのお化けのようなものにしたくないのであれば、放っておくと固まりかける線形Δ配列を、日暮と共に焚き火の周りで、即、β振動状態へとトランスフォームするβ振動Transfomerもまた開発する必要がある。

β振動状態から線形Δ配列にトランスフォームするトランスフォーマーと、線形Δ配列をβ振動状態にトランスフォームするトランスフォーマーとを組み合わせて、固めるサイクルと、緩く動かすサイクル、深層から表層に向かうサイクルと表層から深層に向かうサイクルを、常に一巡するように回転させ続けること。

前者、β振動状態から線形Δ配列にトランスフォームするトランスフォーマーは、おそらくもうすでに開発できつつある。

後者、線形Δ配列をβ振動状態にトランスフォームするトランスフォーマーは、まだ開発はされていないかもしれないが、そのアルゴリズムはすでに数万年前から、千数百年前、そして20世紀にも、繰り返し明らかにされてきた。レヴィ=ストロース氏が分析対象とした「神話」そのもの、空海が『吽字義』に記した二重の四項関係のモデル、そしてその「神話論理」である。

関連記事

この話を他の記事にも書いています。ご参考にどうぞ。

深層意味論で読む『神話論理』×『秘密曼荼羅十住心論』の一連の記事では、レヴィ=ストロース氏の神話論理を”創造的に誤読”しながら次のようなことを考えている。

則ち、神話的思考(野生の思考)とは、Δ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合すると言うために、β1からβ4までの四つのβ項を、いずれかの二つのΔの間にその二つの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出し、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上に繋いでいく=言い換えていくことなのではないだろうか。

ここから先は

¥ 5,500

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。