ジャンクフードを売る食品メーカーは悪なのかを、マーケティング×フィットネス視点で考える。

「美味しいものは糖と脂肪でできている」と言いますよね。

一方で、砂糖や脂肪の摂り過ぎによる健康被害は「現代病」と呼ばれ、社会問題にまでなっています。

「美味しいものは食べたいけど健康でいたい」という考え方が広まったのはここ数十年のことで、それまで人々は食品メーカーの言われるがまま、思うがままに食事をしてきました。

食品メーカーはどのようにビジネスを発展させてきて、それによってどのような問題が発生したのでしょうか。

今回は、【食品メーカーの発展とそれによって表層化した問題】についてお話していきます。

●企業の目的は「お金を稼ぎ続けること」

ビジネス書の名著『ザ・ゴール』では、企業の目的を定義しています。

『ザ・ゴール』によると、企業の目的(≒ゴール)は「お金を儲け続けること」。

それ以外のすべては目標を達成するための手段です。

良い製品を作ることも、マーケットシェアを上げることも、最近流行りのCSRやSDGsも、手段の一部に過ぎません。

企業は、株主のために「いかに自分たちの商品を売ってお金を稼ぐか」をまず第一に考えます。

社会的貢献(CSR)や環境への配慮(SDGs)も大事ですが、それはあくまでおまけ。

いかに綺麗事を言っても、会社が潰れては元も子もないですよね。

したがって、企業はまずはお金を稼ぐことが大前提になります。

お金を稼ぐ=汚い、というようなイメージを持つ方も多いかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

魅力のない商品は当然売れませんし、詐欺に近いような方法で一時的に売上が上がったとしても、今の世の中はSNS等ですぐに悪評が広まります。

なので企業は基本的に「資本主義のルールとモラルの範囲内でビジネスをする」ことが企業にとっての最適解になります。

●食品メーカーの使命は「いかに自分たちの商品を食べてもらうか」

食品メーカーも当然ながら企業ですので、株主のために売上を伸ばさなければいけません。

つまり、食品メーカーは

「いかに自分たちの商品を消費者たちに食べてもらうか」

を常日頃から考えているということになります。

食品メーカーというと無限にありますが、有名どころだとコカ・コーラやサントリー、日本ハム、味の素など、名だたる大企業から個人経営の企業まで3万社程度。

食品業界の市場規模は、国内だけでなんと76兆円。

「食」がいかに大きなマーケットかということがわかります。

出典:食品製造業をめぐる情勢 - 農林水産省

さて、売上を上げるための方法はいくらでも考えられますが、マーケティング的に整理すると、

売上=客数×客単価×購入頻度

となりますから…

・客数を増やす

・客単価を上げる

・購入頻度を上げる

が基本戦略になります。

これを具体化して、

・多くの人に商品を手に取ってもらうためには?

・一人の人により多くの金額を消費してもらうためには?

・一人の人により多くの商品を買ってもらうためには?

などを考えるのが食品メーカーの「仕事」になります。

●消費者が食品メーカーに求める三大要素

マネジメントの神、ドラッカーによると、ビジネスの目的は

「顧客を創造すること」。

この一言にはあらゆる意味が詰まっているのでここでは解説しきれませんが、、、

結局のところ、

「どんな顧客が、どんな商品を求めているのか?」

をビジネスマンは日々考えているということがいえます。

つまり、どうしたら商品が売れるか?を考えるためには、顧客(≒消費者)の目線に立たなければいけません。

そういう意味では、商品メーカーは、どんな消費者から、どんな商品を求められているのでしょうか?

150年以上の歴史があるアメリカの食品メーカー、ピルズベリー社で20年以上勤務していたジェームズ・ベーンクはある答えに辿り着きました。

それは、「味・便利さ・コスト」。

食品ですから、味はもちろん大事。

当然、コストは安いに越したことはありません。

そして意外と大事なのが、便利さ。

忙しいビジネスパーソンや主婦にとって、ファストフードや冷凍食品、インスタント食品などはやはり手に取りやすい。

味・便利さ・コスト…なんか聞き覚えがありますよね、、、

…そう。

「うまい・やすい・はやい」

なんと吉野家と一緒。

「うまい・やすい・はやい」を実現するために、最小限のコストで最高の魅力がある商品開発に全力を注いでいるのです。

●行き着いた「答え」

「うまい・やすい・はやい」を追求した結果、各企業が辿り着いた答えがありました。

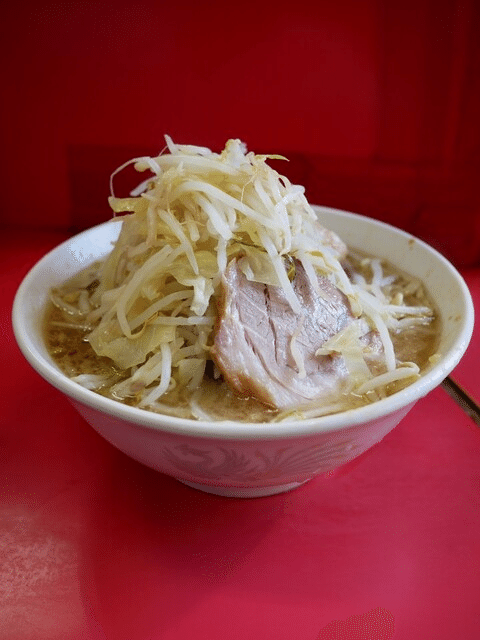

それは、「塩・脂肪・砂糖」。

塩分や脂肪分、糖分の配合量がある値にぴたりと一致していると消費者が大 喜びするポイントがあり、食品業界内部の人々はこれを「至福ポイント」と呼んでいます。

塩は、最初のひと口で味蕾に生じる刺激感を増大させるため、さまざまな形であらゆる食品に使われます。

脂肪は、グラムあたりのカロリーが高いうえ、我々の食べる量を増やすという絶妙な作用があります。

そして砂糖。脳の興奮作用を持つこの成分こそ、おそらく最も恐るべき存在でしょう。

現在では、これら3つの成分が、食品(とりわけ加工食品やファストフード)の売上を支配することが、科学的にも経験的にもわかっています。

●「塩・脂肪・砂糖」が引き起こす問題

しかし、「塩・脂肪・砂糖」の過剰摂取は肥満に繋がります。

更に肥満は、糖尿病、心臓病、高血圧、胆嚢疾患、変形性関節症、乳がん、大腸がん、子宮内膜がんなどの疾患を引き起こします。

タバコやお酒は法律によって年齢制限があったり、海外では広告すらも規制されている国もあります。

ですが「塩・脂肪・砂糖」を規制している国はまだまだ多くありません。

北欧などの一部では「砂糖税」が導入されている国もありますが、ほとんどの国ではそうではありません。

世界的なスポーツイベントであるオリンピックのトップパートナーが、コカ・コーラ社やアサヒビール社であることからもそれは明らかです。

一方で、人々の意識も変わりつつあります。

特に、世界的なサッカー選手であるクリスティアーノ・ロナウドが記者会見でコカ・コーラのボトルをどけて「水を飲め」と言ったのは記憶に新しいでしょう。

ロナウド選手はストイックなことで有名ですが、世界中の人が彼と同じくらいストイックな訳ではありません。

食品メーカーはその消費者の動向を誰よりも深く分析していて、的確にアプローチしてきます。

なぜなら、自分たちの商品が売れなかったら困るから。

●食品メーカーが「塩・脂肪・砂糖」から脱却できない理由

ペプシ・コーラで有名なペプシコ社は、2010年に健康志向製品のプロモーションを始めました。

しかし、途端に売上が低下。当然、投資家が集まるウォール街からは厳しい反応を受けます。

主力の飲料とスナック、つまり塩分・糖分・脂肪分が多い製品群のプロモーションに戻せ、という指示でした。

同様に、マクドナルドは「健康的なハンバーガーが食べたい!」という消費者の声を受けてその通りの商品開発をしたところ、大失敗。

元のジャンクなメニューに戻すことで、売上も戻すことができました。

消費者は、頭では健康志向を謳っていても、実際の深層心理ではジャンクな商品を求めていたのです。

このことからわかる通り、食品メーカーは「塩・脂肪・砂糖」を簡単に止められません。

なぜなら、売れるから。止めると儲からないから。

とすれば、我々消費者は正しい知識を自制心を身につけることでしか健康を守る方法はない、ということになります。

だからこそ、ビジネスや栄養のことを勉強して知識武装をしておく必要があります。

●今回のまとめと次回予告

・企業の目的は商品を売ること

・食品メーカーは自分たちの商品を消費してもらいたい

・消費者に刺さるのは「うまい・やすい・はやい」

・結局「塩・脂肪・砂糖」が売れる

今回は、食品メーカーにとっても消費者にとっても「塩・脂肪・砂糖」が鍵になることがわかりました。

しかし考えなしに「塩・脂肪・砂糖」を摂り続けることは、健康的に危険であることもわかりました。

次回からは、食品メーカーが「塩・脂肪・砂糖」をどのように研究、利用してきたかについてもっと詳しくお話していきます。

●おわりに

このnoteは、筋トレを始めたばかりで、しっかり身体のことについて勉強したい人をターゲットに、健康的な生き方に関する情報を論理的に発信しています。

過去にもいろいろな記事を投稿しているので、もし気になったら読んでみてください。

また、記事にしてほしいトピックのリクエストもコメント欄から募集中です。

筋トレについてそこそこ詳しい方や、実際にトレーナーとして活動されている方にとっても、「こんな考え方、こんな表現があったんだ!」という発見になってくれれば幸いです。

<参考書籍>

#フィットネス #筋トレ #ワークアウト #ダイエット #フィジーク #ボディメイク #カロリー #プロテイン #体重 #減量 #オタク #ライフスタイル #タンパク質 #ローカーボダイエット #ローファットダイエット #ケトジェニックダイエット #ファクトフルネス #パーソナルトレーニング #パーソナルトレーニング #パーソナルトレーナー

記事が気に入ったり役に立ったと思ったらサポートお願いします!新しい書籍やサプリメント購入費にして、皆さんに情報として還元できるように頑張ります。