石田徹也をめぐる 〈優しさ〉の問題

書評:『石田徹也全作品集』『石田徹也遺作集』(求龍堂)

石田徹也の絵は、一見してそれとわかる個性と、独特のインパクトを持っているから、基本的に、一度見たら忘れることはない。決して、押し付けがましさはないのに、人の意識の無防備なところに食い込んできて「これがあなたの中にもある心象風景ですよ」と言われているようで、いささかギクリとさせられてしまうのだ。

今回、『石田徹也全作品集』を購入したのは、古本で見かけたからである。

定価は8500円と決して安くはないが、全作品画集としては、特別に高いというわけでもないだろう。それが古本で、定価より1000円ほど安く購入できた。

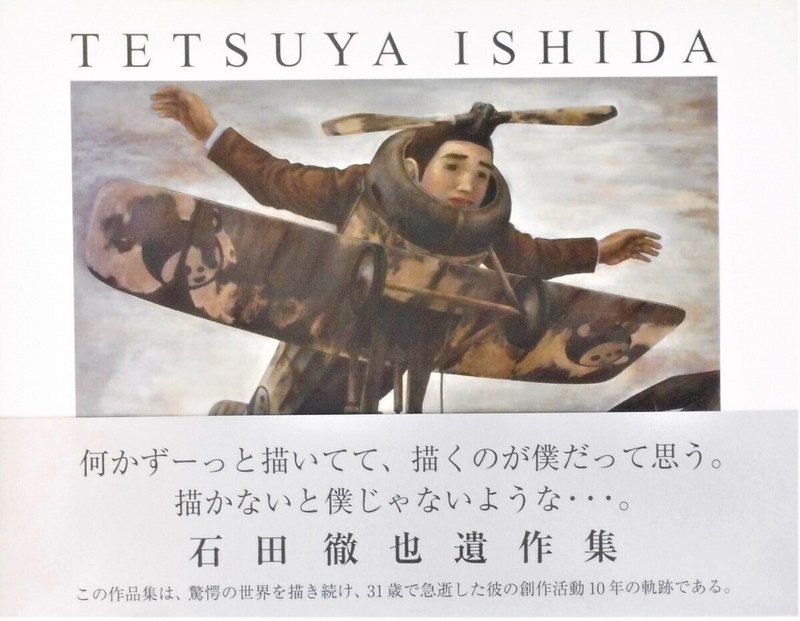

石田の画集については、石田が鉄道事故で亡くなった翌年の2006年に刊行された、『石田徹也遺作集』を購入している。当時、NHKの『日曜美術館』での特集番組も視たはずだ。それで、石田の絵に興味を持ったのだと思う。

しかし、その当時の私は、石田の作品について、特に何かを書こうとは思わなかった。

2001年に電子掲示板を初める以前から、すでにほとんど習慣のように批評文を書いてきたが、私の批評の対象は、ほぼ活字作品か社会問題で、美術作品を論じることは少なかった。

美術作品に興味がなかったというのではない。もともと私は絵を描くのが好きで、中学生の頃には、美術部に在籍していたし、絵の才能にすでに限界を感じていた高校生の頃には、漫画部に在籍していた。絵だけではないところに、可能性を見出そうとしていた部分があったのかもしれないが、第一義的には、アニメに入れ込んでいたからである。私は、石田より11歳年上の1962年生まれで、高校生時代といえば、あの『機動戦士ガンダム』が放送された時期である(ちなみに、中学生時代に『宇宙戦艦ヤマト』体験をしている)。

さらに言うと、私の絵画趣味は、社会人になって金銭的余裕が出てくると、ささやかとは言え、絵画収集というかたちも採った。無論、高価な有名画家の作品ではなく、主に若手作家の新作による画廊の企画展に出かけて、気に入った作品を購入していたのである。

私が、購入した絵画は、主に「青木画廊」系(あるいは「ヴァニラ画廊」系)の幻想絵画だと言えば、わかる人にはわかるだろう。もっとも、私は関西在住だったので、「青木画廊」の作家の絵を中心に買っていたというわけでもないのだが、そうした関東在住作家の作品も、いくらかは購入して所蔵している。

したがって、『日曜美術館』で有名になる以前であろうと、石田徹也の展覧会が関西で開かれていたならば、きっと購入していただろう。

私は、自分が面白いと思う絵画なら、人前では飾れないような作品でもコレクションしていたから、石田徹也の作品が一般には「少々うす気味悪い」と感じられるものだとしても、それに臆することなど、まったくなかったからである。(ちなみに、人目につくところに飾れない画家とは、例えば、林良文や亡月王(西村望)、あるいは佐伯俊男などである)

このようなわけで、石田徹也の存在を知った時には、彼はすでに若くして亡くなっていた。惜しい作家を亡くしたと思うし、コレクターとしては、入手の時期を逸したという残念さも、正直あった。だから、彼の『遺作集』という画集を手にしても、批評的に何かを書こうという気にはならなかった。石田に直接なにかを訴えることはできないし、すでに石田は広く評価されていたから、その魅力を世間に訴える必要もなかったからである。

言い換えれば、亡くなった石田に向けてまで語りたいことはなかったし、世間に訴えるほどのこともなかったのだ。ただ、今回は、石田が亡くなってひさしく、彼の画集が古本屋に出回る時期になったという事実から、つまり石田が一般には忘却されつつある時期になって初めて、書いておいてもいいことが思いついたのだと言えようし、当時の私ではなく、今の私なら、何か意味のあることを書けるのではないかとも思ったのである。

◯ ◯ ◯

この『全作品集』には、石田徹也に関する4つの文章が収録されており、それぞれの「石田徹也論」において語られていることは、おおむね誰もが納得できるものだろうし、私もそう思う。

石田徹也という人は、「真面目」「繊細」「潔癖」「優しさ」「傷つきやすさ(ヴァルネラビリティー)」「対社会性」「批評性」といった言葉において、おおよそその個性を語ることのできる作家であろう。そして、そうした点において、多くの人々からの「共感と支持」を受けたというのは、わかりやすいところである。

つまり、彼は「虐げられた弱者の側に立って、そうした人々を虐げる社会の歪みに対峙した作家」だと言えるし、その点において、彼自身が「多くの弱者から、共感され、労られ、支持された」のである。

そこで私が、あえてここで指摘したいのは、彼の「攻撃性の無さ」である。

前述のとおり、彼は「社会批評的」な作家であり、その意味では「社会批判」を行ったのだが、彼の作品には「攻撃性」というものが、ほとんど感じられない。だからこそ「優しい」という印象を残すわけだが、単に「優しい」と言うよりも、むしろ「被害者的」と呼んだ方がいいような、「受動的」な批評性をその特徴としている。

つまり、加害者を責めるのではなく、被害者の心情を描くことで、結果として加害行為を批判するというかたちになっているのである。

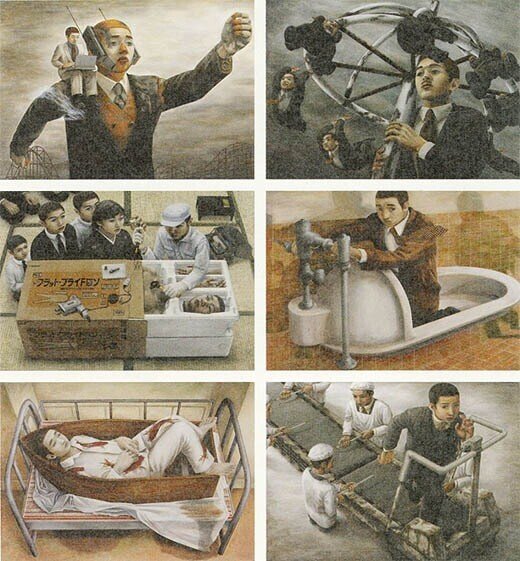

だから、彼の描く人物には、ほとんど「怒り」の表情が無い。たいがいは「無表情」で、たまに「悲しみ」や「怯えを伴う驚き」といった表情がある程度だ(初期にだけは「笑み」がある)。

彼の場合、「弱者としての被害者の側につこう」という意識はハッキリとあったものの、「加害者と闘おう」という明確な意志は、ほとんど無かったようである。

また、だからこそ、彼の作品には「風刺はあっても、批判はない」とも言えるのではないだろうか。

他の論者も指摘しているとおり、石田の場合、子供の頃には明確な「正義感」というものがあり「批判」の意志もあったようだ。初期の彼を象徴する作品としてしばしば引き合いに出される、小学5年生時のコンクール入選作品「いじめダメ」のポスターには、子供らしい、迷いのない積極性としての「正義感」や「批判の意志」が感じられる。

しかし、そうしたものを根底に持ちながらも、石田の作品は少しずつ「受動性」を強めていく。「加害者批判」ではなく、自らを含めた「被害者性」の強調に傾いていく。敵を攻撃するのではなく、周囲への理解の呼びかけに重点が移されていく。きっと、だからこそ彼の絵は愛されたのであろう。

少々きつい表現を使えば、彼の作品は、この社会における「被害者意識」と「共依存」関係を構築していったのだ。だが、だからこそそれは、「消費」の対象にもなり、「ウケ」もしたけれど、「忘れられる」ことにもなったのではないだろうか。

石田徹也の作品は、その後、どんどんと「内向」を深めていき、わかりやすい「社会批評性」は、ほとんど見られなくなってしまうのだが、これは彼の方向性からすれば、ほとんど必然的なものだったと言えるだろう。

そして、こうした後期の作品は、あまり人々の印象に残っていない。世間が「石田徹也」と聞いて思い浮かぶ作品は、中期とも呼ぶべき「社会的被害者性」のテーマが、割合わかりやすく表現されていた時期の作品である。

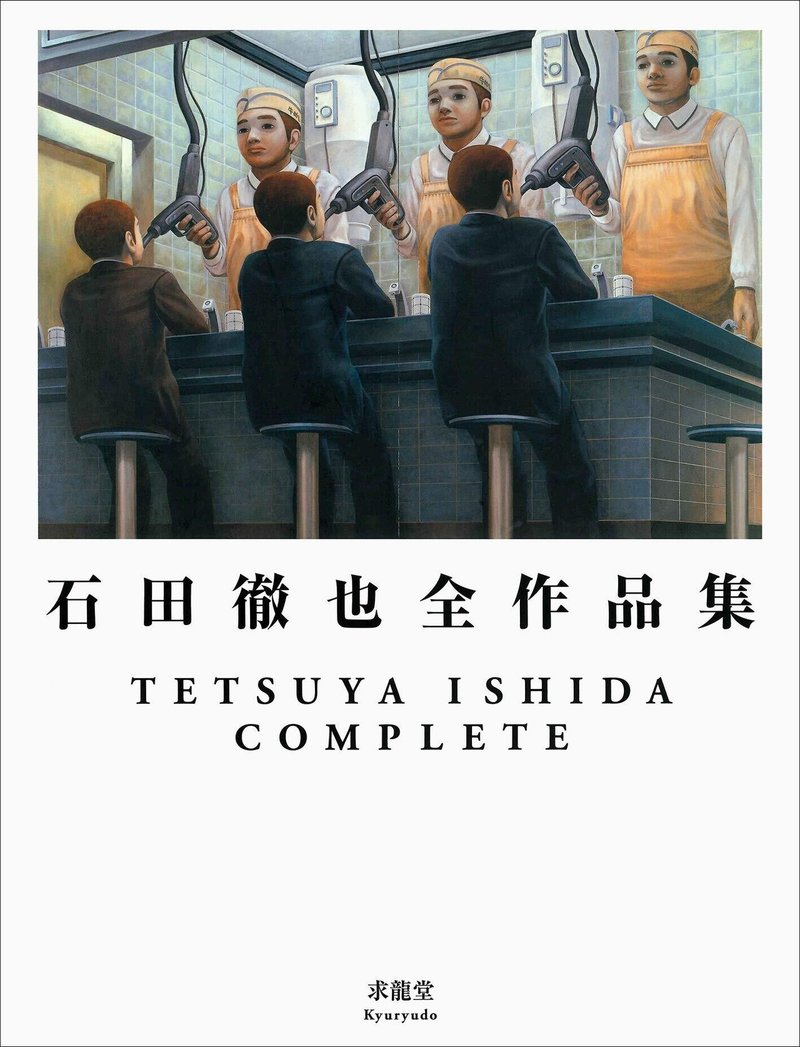

例えば、2010年刊行の星野智幸の小説単行本『俺俺』の表紙を飾るなどして、今もときどき大型書店などで見かけるのは、本書『石田徹也全作品集』の表紙を飾っている、1996年の作品「燃料補給のような食事」。

この作品は「経済的効率性のために、人間が阻害されている」社会状況を批判する「社会派作品」として、とてもわかりやすいのだが、いわばこの作品が「石田徹也」という作家の、パブリック・イメージなのだ。

石田徹也自身は、そんな「わかりやすい、社会派のメッセージ作家」で終わることに、満足してはいなかった。だから、彼は「内向の度を深め」「わかりやすいメッセージ性を消し」「人々のためではなく、自分のための絵を描く」方向へと進んでいった。その結果、必然的に「ポピュラーな(わかりやすい)絵描き」ではなくなっていったのである。

だから、彼が現在「知る人ぞ知る」作家であること(でしかないこと)は、必ずしも悪いことではない。彼自身、そんな作家であることを望んでいたはずだからである。

しかし、彼にとってはそれで良くても、果たして、かつて「石田徹也ファン」であった人たちは、それでいいのだろうか。

結局のところ、かつての「石田徹也ファン」は、石田を体良く「消費」した後に、こっそりと古本屋に処分し、なんの痛痒も後ろめたさも感じない、この「資本主義消費社会の冷徹な主体」だったということなのではないだろうか。

そして、そうした現実は、皮肉にも、石田が描いた「ベルトコンベアー」的モチーフと、そっくりなのではないだろうか。

石田は、決して「冷徹な資本主義社会」を批判しなかったのではない。単に「被害者意識」に駆られて「泣き言」を表現していたわけではない。似たような被害者たちに対して「傷の舐め合い」を求めていた作家でもない。たしかに彼は、主体的に「冷徹な資本主義社会」に対峙しようとしていたのである。

だが、そんな彼が、「冷徹な資本主義社会」によって、ごく短期間で「消費」されてしまったのだとしたら、やはりそこには「弱点」があったと考えるべきではないか。

そして端的に言えば、彼の弱点とは、「攻撃性」を持てなかった、ということなのではないだろうか。

被害者も含めた「社会全体」に対する違和感を表現し得なかったところに、彼の弱点があったのではないか。「社会」を「敵と味方(仲間)」に分けてしまい、「味方(仲間)」を批評しきれなかったところに、彼の「甘さ」があり、彼の作品が「芸術」を志向しながらも「芸術」に徹しきれなかった、その理由があったのではないだろうか。

石田徹也は、きっと、「資本主義的な商品」として、自分の作品が「消費」されることを、良しとはしなかっただろう。

ならば、私たちは、彼の作品を「商品価値の高い」「社会的受容度の高い」作品として「褒め讃える」だけではなく、彼の作品をも「批判」しなければならないのではないだろうか。それこそが、彼の「遺志」を生かすことなのではないだろうか。

初出:2021年2月22日「Amazonレビュー」

(同年10月15日、管理者により削除)

再録:2021年3月5日「アレクセイの花園」

(2022年8月1日、閉鎖により閲覧不能)

○ ○ ○

○ ○ ○