『スポットライト 世紀のスクープ カトリック教会の大罪』 : エリ・エリ・レマ・ サバクタニ

書評:ボストングローブ紙〈スポットライト〉チーム編『スポットライト 世紀のスクープ カトリック教会の大罪』(竹書房)

クリスチャンが全人口の1パーセントしかいないといわれる日本では、本書の持つ意味が十全に理解されないのは、むしろ当然なのでしょう。一般的な日本人の感覚からすれば「警官だって裁判官だって、盗みもすれば痴漢もする。もちろんそれは職業倫理に反する行為であり、なにより犯罪なのだから許されるものではないが、彼らだって同じ人間なのだから、一定数の犯罪者が生まれ含まれるのは致し方ない」ということになるだろう。だから、カトリックの司祭(神父)が、信者の子弟に手を出す児童虐待の罪を犯したと聞いても「そういう奴もいるだろう」くらいの感覚だろうと思います。そして、その判断は、たぶん正しい。

しかし、警官や裁判官と違って、司祭は「職業」ではなく、神の「召命」であり、神に与えられた「使命」ですから、クリスチャンの感覚としては、決して「職業」ではないし「職業論理」を問うて済む問題でもありません。司祭の児童虐待は、単なる「不道徳」や「犯罪」ではなく、その司祭の「背教」であり、さらにはそれに止まらず「教会の絶対的権威=カトリックの教義」にかかわる問題でもあるのです。だから、キリスト教圏では、この「スポットライト」事件の持つ意味は、一般的な日本人が感じる程度のものではないのです。

言い変えるならば、日本人の中で、この事件の持つ「重い意味」を完全に理解できるのは、クリスチャンだけだとも言えるでしょう。だからこそ、クリスチャンの中には、この問題を直視しようとする人もいれば、「その事件のことなら知ってるから、わざわざそんなスキャンダラスな本を読んだり、映画を観たりなんかしないし、人に奨める気もないよ」と、その現実から目を逸らす人も少なくないはずです。

私の前にレビューを書いているBoba(※ 現「助三」)氏は、本書を「原因」と「実益」という視点から読んで『最大の疑問「何故教会でこんなに多くの虐待(レイプ)が?」という疑問は解消できなかった。司祭の独身・禁欲だけが理由ではなくもっと根源的な理由があるのでは。と言うことでモヤモヤ解消せず★3。』と書いておられます。

これは「事件の再発防止」という現実的観点からすれば、とうぜん感じられるところでしょう。しかしながら本書は「分析・批評」の書ではなく、「ルポルタージュ」であり「事実報告」の書であって、Boba氏の期待は、むしろ今後の専門家の研究に委ねられるべきでしょう。私達はまず、この痛ましくも重い「現実を直視する」ことから始められなければならないのであり、本書はそのために書かれた本なのだと思います。

『修道士から転じて心理療法士になったA・W・リチヤード・サイプは言う。

「これは大変な難問です。なぜ司祭たちが、未成年者に対して性的な振る舞いをするのか。答えは、〝現代社会の反映〟で片づけてしまうより、はるかに複雑なのです。人々は、複雑な要素が絡み合う現実と向き合うのを好みません。しかしこれは、複雑な要素が絡み合う現実なのです。原因は、ひとつじゃありません。司祭職は、権力があり忍耐強く清らかで生産的な文化であるとともに、深い深い闇の面を抱えていると、理解せねばならない」』(本書P255)

私たちは、安易に他者の与えてくれる正解を求める前に、まず自身の目で現実を直視なければならない。そして、それをすれば、イヤでもまず自分の頭で、その謎を問うことでしょう。クリスチャンならば「神よ神よ、なぜ彼らにあのような罪を許し、多くの子供たちが苦しむに任せたのですか? 私たちは、この忌まわしき罪を犯した者たちを、どのように裁き、どのように赦せば良いのでしょうか?」と真剣に問うことでしょう。

しかし、いずれにしろ、イエスの教えた「罪人への赦し」は、ロウ枢機卿がしたような「事件の隠蔽」や「誤摩化し」ではありえません。それは所詮「アメリカ人初のローマ法王」の地位をその射程内に入れていたロウ枢機卿(ヨハネパウロ二世の側近)の「保身」のための、方便としての「教会の権威」防衛意識でしかないからです。

ボストンは、アイルランド系移民が街を形成した同質性の高い、いわゆるムラ的な側面の強い街、市民の三分の一がカトリック信者だというアメリカでも有数のカトリックの街です。当然、この事件をスクープした「ボストン.グローブ」誌の地元出身の記者たちも、そうしたカトリック信仰・文化のなかで育ってきており、熱心な信者ではなくても、心のどこかにカトリックへのシンパシーを感じていました。それが事件を追って被害者との面談をくり返す中で、被害者たちと同様に、決定的に裏切られたと感じたのです。

映画版の方では、マーク・ラファロ演ずるマイク・セレンデス記者が、後半で同僚に次のように苦しい胸のうちを吐露します。

「俺も子供の頃は教会に出入りしてたんだ。行かなくなった理由はつまらないことさ。でも、心のどこかで、いつかは俺も教会に帰っていくようになるんじゃないかと思ってた。それが決定的ぶち壊された」(評者の記憶に基づく)

私はクリスチャンではないし、今は信仰者ですらないけれども、セレンデス記者と同様、心のどこかで「帰るべき場所」を求めている潜在的信仰者だからこそ、信仰に興味を持ち続け、キリスト教にも批判的ではあれ興味を持って研究しているのでしょう。

果たして神は、そんな「神の正義を信じる人たち」と「自分たちの信仰を正義だと信じる人たち」の、どちら側に立っているのでしょうか?

私は是非、自身をクリスチャンだと明かした上での、クリスチャンの勇気ある意見を聞きたいと思います。

そのためにも、多くの日本人クリスチャンに、本書を強くお奨めしたい。カトリックだけではなく、プロテスタント系信者にも。

権威あるキリスト教系出版社が刊行する本の中だけに「神の真実」があるわけではない、のではないでしょうか。

初出:2016年4月21日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○

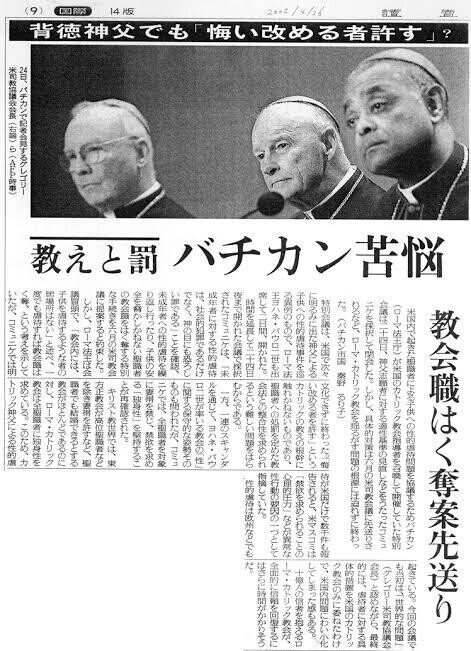

前ローマ教皇、虐待行った聖職者の検討会議に出席したと認める

2022.01.25 Tue posted at 13:40 JST「CNN.CO.JP」

ローマ(CNN) 前ローマ教皇のベネディクト16世(94)は24日、虐待を行ったカトリック教会聖職者に関して検討した1980年の会議に出席していたことを認めた。これまで出席を否定していたが、「自身の声明の編集上の誤り」が原因だったとした。

ミュンヘン大司教区で起きた聖職者による虐待の調査結果は先週、公表された。それによれば、前述の会議の議事録にはベネディクト16世の出席が記録されており、前教皇による出席の否定は「信じがたい」との評価を受けていた。ベネディクト16世は77~82年に同区で大司教を務めていた。

前教皇は、個人秘書を通じてカトリック系の通信社に出席を認める声明を出した。この秘書によれば、誤りは「悪意から生まれたもの」ではなく、調査に対する「声明の編集過程で生じた誤りの結果」だったという。

秘書によれば、前教皇はこの件について「大変申し訳ない」気持ちで、許しを乞う姿勢を示している。前教皇は後日、詳細な声明を発表する予定。1900ページに及ぶ報告書に目を通すのに時間を要するとしつつ、これまで読んだ内容から、被害者が受けた「苦痛に恥と痛みを感じる」と述べている。

ベネディクト16世は2013年、この数百年で初めて教皇を生前退位した人物。在任中には世界中のカトリック教会内の性的虐待スキャンダルに見舞われていた。今回の報告書は前教皇の名声を損なう恐れがある。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・