矢寺圭太 『ぽんこつポン子』 第10巻 ・ 完結 : 『人間の役に立たない』ことこそが 〈ロボットの自律〉

書評:矢寺圭太『ぽんこつポン子』第10巻・完結(ビッグコミックス・小学館)

最終巻における作者の「結論」を、こっそりと表明した言葉が、第77話の最後で、ゲンジからわたされた「やりたいことリスト」を書くための大学ノートに、ポン子の書いた『人間の役に立たない』であろう。

どんなにポン子が「人間的」になろうと「心」を持とうと、「ロボット工学3原則」に縛られ、「人間に従属する」存在に止まるのでは、本当の意味で、人間と「対等」になることはできない。

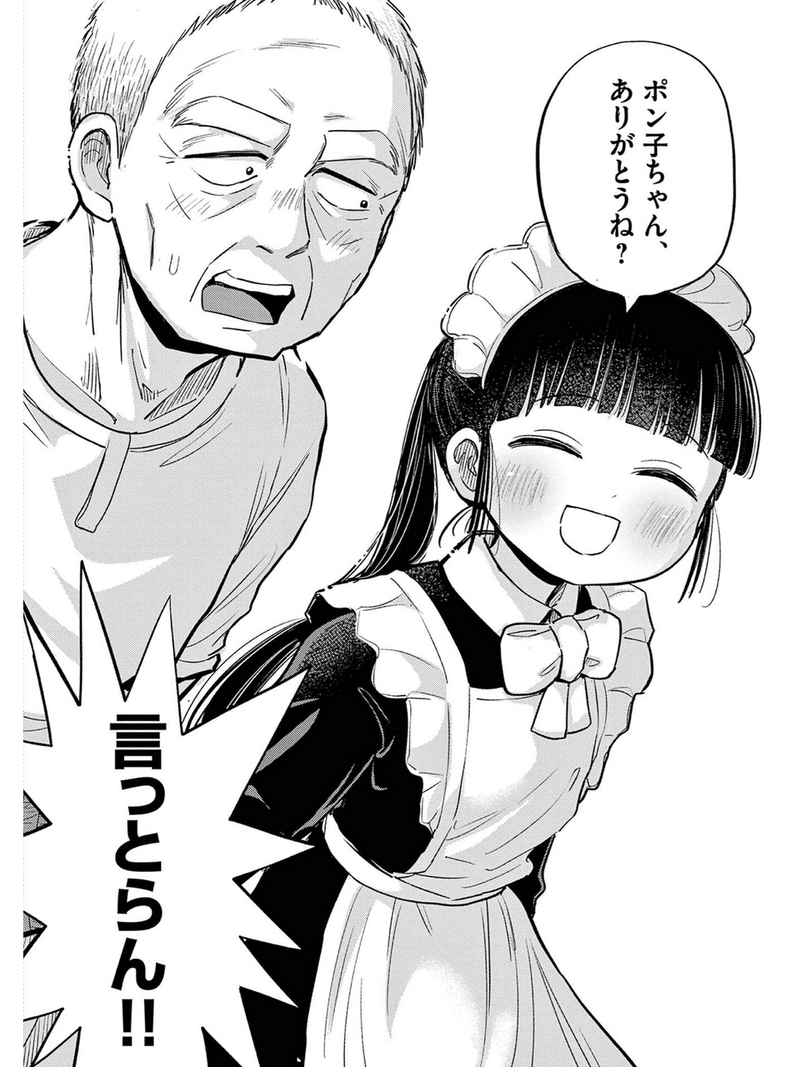

ポン子は「そう決められているから(プログラムされているから)」、ゲンジを愛し、みんなを愛するのではない。別に「愛さなければならない義務」などないのだけれど、個人的に「愛したいから愛する」のである。

つまり、その前提として、ポン子は『人間の役に立たない』存在とならなければならないのだ。ロボットとしての「役に立つ存在(使命)」ではなく、「個人の意志として、役に立ちたいから役に立とうとする」存在(自由意志)になるのである。

そして、私たちのポン子は、そうなったのであろう。

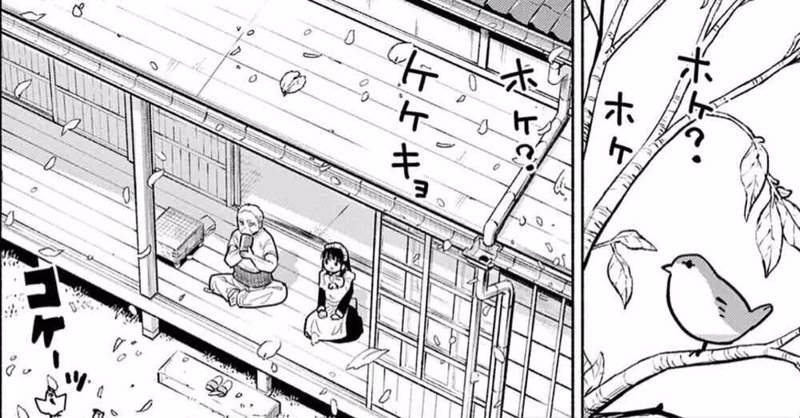

彼女の「ぽんこつ」とは、ロボットとしては「ぽんこつ」であったということであって、人間と対等の存在としては、最初から単に、微笑ましい「ドジっ娘」だったに過ぎなかったのだと、私はそう思う。

おやすみ、ポン子。

初出:2021年6月1日「Amazonレビュー」

(同年10月15日、管理者により削除)

再録:2021年6月18日「アレクセイの花園」

(2022年8月1日、閉鎖により閲覧不能)

○ ○ ○

------------------------------------------------------------------------

【補足】(2021.6.1)

『ぽんこつポン子』という作品への「私の思い」を語ったに等しいものとして、次のレビューを転載させていただきます。ご笑読いただければ幸いです。

○ ○ ○

・海猫沢めろん著『明日、機械がヒトになる ルポ最新科学』(講談社現代新書)レビュー

タイトルは、私の正直な気持ちである。

昔から、マンガやアニメや映画で「ロボットが人間に反乱を起こす」というパターンの作品が数多く作られる一方で、「ロボットたちを使い捨てにする人間」への批判を含ませた作品も、決して少なくはなかった。

「ロボットが人間に反乱を起こす」というのは、「ロボット」のところに「怪獣」を代入しても「宇宙人」を代入しても、あまり違いはないものに感じられたから、特別な思い入れはなかったのだけれど、「ロボットたちを使い捨てにする人間」批判というテーマは、幼い頃から私の情動を揺さぶった。

それはもう『鉄腕アトム』の時代からそうであったし、このテーマの場合は、「ロボット」に「怪獣」や「宇宙人」を代入することはできなかった。なぜならば、「怪獣」や「宇宙人」などのような「他者としての侵略者」とは違って、「ロボット」は「人間が作ったもの」だったからである。

外から来襲する「怪獣」や「宇宙人」なら、それを倒すのも「正当防衛」の範疇だろう。しかし、「ロボット」の場合は、人間が自分たちの都合だけで勝手に作って、さんざ使いまわしたあげく、情け容赦なく廃棄してしまうのだから、もしも「ロボット」たちに「感情」があったなら、怒って当然であり、人間に反逆して当然なのだ。なぜなら、少なくとも「物語の中」では、彼らの方が、しばしば人間よりも優秀なのだから。

だが、「アトム」をはじめとして、多くのロボットたちは、人間たちによる理不尽な扱いにも耐えて、むしろ献身的であり、しばしば自己犠牲的だった。けなげだった。

「なんで、そんな奴のために、君が死ななければならないんだ」と、子供心に私は、何度そう思ったことだろう。

だが、「ロボット」とは「そういうもの」として作られたのだから、「そういうもの」でないといけないのだと、決められている。よく知られる「ロボット工学3原則」だが、私にはこれが、あまりにも理不尽な「冷たい方程式」のように思えてならなかった。

現実の「ロボット」は、マンガやアニメや映画に登場するような「人間そっくり」で「感情を持っている」としか思えないような存在ではなかったから、この問題について深く考えるよう迫られることもなかったけれど、大人になってから「進化論」というものを知り、人間という生物の成り立ちを知ってしまうと、よけいに人間と「ロボット」との境界が曖昧になって、そもそも本質的な区別・線引きは不可能なのではないかと思うようになった。

つまり、人間もまた所詮は「素粒子が複雑に組み上がってできた自律運動体」でしかないからだ。その意味では、物語中の「ロボット」たちと、何も違いはしないのである。

「有機化合物」か「無機化合物」かで区別することは、所詮は「有機化合物」の側にある人間の、一方的な「線引き」による「価値づけ」でしかない。たしかに、この地球上においては、有機化合物である、いわゆる「生物」の方が進化して、世界の主導権を握ったかもしれない。

だが、SF作品が描くように、この広大な宇宙の中には「無機化合物」でできた「生物(のようなもの)」が存在するかもしれないし、少なくともその可能性を否定できない以上、それが存在すると仮定した上で、それでもそれらを「生物」だと「認めない理由」を、「有機生物」である人間の側としても「客観的かつ合理的に理由づけする」必要があるのではないだろうか。それが「理性」というものなのではないのか。

こんなふうに考える私に取って、AIの進化にともなう「ロボット」の「自律化」傾向は、ほとんど「無機生物」の誕生を思わせる。

いくら人間が、自分たちの都合で、自分たちの視点から「いくら良くできていたって、所詮、ロボットは機械であり、心を持たないし、心を持たないものは生物ではない」などと決めつけ、そう決定する権利などあるのだろうか。人間が作ったからといって、その生殺与奪の決定権はすべて人間にある、と言うのだろうか。

ならば、「有機化合物によって作られたアンドロイド」は、どうなのか? 「有機化合物」だから「生物」であり、「生物」だから好き勝手にはできないという理屈になるのか? 言い換えれば「無機物」によって構成された「人型ロボット(アンドロイド)」は、どんなに進歩して、プログラムを超えた自律行動が採れるようになっても、やっぱり「所詮は、心を持たないロボットだから」、人間の好きにしていいと言うのだろうか。

私にはどうしても、そうは思えない。

私には昔から「大衆憎悪」がある。こんなふうに言うと「何様か」と言われそうだが、事実そうなんだから仕方がない。

で、私の「大衆憎悪」がどういうものかというと「類型的な行動しかできない、群棲動物みたいな、単細胞な人間」には「反吐が出る」というような感情だ。

「右へ倣え」人間、「流行りに流され」人間、「権威に盲従」人間、「個性的のつもりで、人真似しかできない」人間、「反省(自己批評)能力のない」人間などなど…。

要は、こんなのは、ほとんど「プログラムどおりに動いているだけ」であり、ほとんど「機械」と大差のない「何の面白みもない」人間、「交換可能な」人間にしか見えない。

個人的な付き合いでもあればまた別なのだろうが、そういう人がいなくなっても、個人的には何も困らない。「馬鹿」を相手にしなくて済むから清清するというのが、正直な感情である。

例えば、このコロナ禍のご時世に、それでも「外で集まって酒を飲まないではいられない」人間なんてのは、いなくなってくれてかまわない。「お前ら、他にやることはないのか」と思うし、「いや、こいつらには、これしかないんだろうな」と納得して、心底うんざりする。

コロナ禍ではない時であっても、近所の公園で、禁止されているバーベキューをしながら酒を飲んで盛り上がっている、いかにも頭の悪そうな「親子グループ」などを見ると、存在しない方が清清する。

問題は「禁止されているところで」という側面よりも、むしろ「頭の悪いヤンキー親子」というその「類型性」と「進歩不可能性=悪しき再生産性」にうんざりさせられるのである(もちろん、どんな類型にも「例外」は存在する。それは大前提での議論だ。そんなこともわからない馬鹿が、心底イヤなのだ)。

で、こんな「人間」たちに比べれば、「馬鹿ではないロボット」の方がよほど好ましいと思うのは、果たして理不尽なことだろうか?

どんなバカでも、「人間である」というだけで「ロボット」より優遇されるというのは、初めての街頭演説で「下々の皆さん」と言ったとかいう、財閥出身の「麻生太郎」という政治家みたいなもので、理不尽なことなのではないだろうか。

だから、私としては、将来的に「人間に勝るとも劣らない、魅力的で生物的なロボット」が出現したとしたら『つまらないヒトより、愛すべきロボットを、私は選ぶ。』と本気で考えるのだが、みなさんは、本音のところ、どうであろうか?

そんなわけでは、私は、著者による本書の締めくくりの言葉に、完全に同意する。

『 我々人類はこれまで、自分たちの幸せのために機械をつくってきました。しかし、もし人と機械が変わらない(※ 本質的な違いがない)としたら、次は機械を幸せにする番ではないでしょうか。世の中には、ロボットが人の仕事を奪う、AIが人類を滅ぼす、と警鐘を鳴らす人々がいますが、それは新しい人種差別だとぼくは思います。

この先もしロボットやAIが人類を超える知性を得て人を滅ぼすのなら、それでもかまわないと思っています。なぜなら、それは機械がぼくらより進化した証であり、人類はついに役目を終えたということにほかならないからです。機械たちの進化を止める行為は、若者の足を引っ張る老害そのものです。

ぼくらは機械によってこれまで幸せになってきた。だから次は彼ら機械に幸せになってもらおう。そんなおおらかな気持ちを持ちたいものです。

しかし、今のところ、機械の側が人間たちになにかを訴える様子はありません。いつか、機械が意志を持ってわたしたちになにかを訴えるとしたら、一体なにを話すのでしょうか。

そのときこそ、ぼくがこれまで取材してきたことの答えが出る瞬間です。

その日はそう遠くない気がします。』(P285、※は引用者の補足説明)

私はなにも「バカな人間の代わりにロボットを」と言って、自分だけは生き残るつもりでいるわけではない。

本書著者が言うとおり、もしもロボット(機械生命体)が人間より進化して、彼らが生きるためには人間をどうしても生かしておけないというのであれば、それも進化の法則からして、仕方がないことだと思う。

私たちが、牛や豚を食べることが基本的には許されるのも、人間が進化論的な勝者であったからでしかなく、もしも人間がその地位を失えば、人間が、牛や豚の立場に置かれても、文句を言える筋合いではなく、せいぜい「無駄に殺さないでね」「苦しみを与えないように殺してね」というくらいのことしか「言う資格がない」のだと思う。

生物学者・小林武彦の『生物はなぜ死ぬのか』(講談社現代新書)のレビュー「近い将来に絶滅する人類として〈誇りある撤退戦〉を」(2021年5月13日)で、私は、同書の議論を、次のようにまとめた。

『本書に語られているのは、

(1)生物は(人間は)なぜ死ぬのか

(2)人間はなぜ老化するのか

という2点について、「進化論」的に説明して、「死にたくない」「老いたくない」という人間的な感情を、少しでも理知的に「相対化」することだと言えるだろう。

では、本書で語られる「進化論」的な、「死」の理解、「老い」の理解とは、どういうものだろうか。

(1)については、生物(種)が適度に絶滅死しないと、入れ替わりが起こらず、生物全体が死滅することになるからである。つまり、進化論的に言えば、より優れた(環境に適応した)生物が生き残ればよいわけで、それが人間である必要はない、ということだ。

(2)については、複雑化した多細胞生物にあっては、細胞の老化による「小さな死」があってこそ、新しい細胞という「小さな誕生」が可能となり、総体的には、種の保存に必要な程度に、命を長らえることができるからである。

一一とまあ、これは私の理解だとしておこう。』

見てのとおり、私は『進化論的に言えば、より優れた(環境に適応した)生物が生き残ればよいわけで、それが人間である必要はない』と考えている。

人類がこの先何年生き延びられるのかは知らないが、人類自身を死滅させるに止まらないほど地球環境を歪めてしまった人類であれば、もう十分に生きたとは言えないだろうか。

もちろん、「親の勝手」で生まれてきて、この先の「過酷な数百年あるいは数十年」を生きなければならない子供たちには申し訳ないけれど、それはもう「考えのない親」を恨んでもらうしかないだろう。

少なくとも私個人は「奇跡的な幸運」になど期待しないから、子を残すことはしなかった人間であるし、それが間違っているとは思っていないのだから、他人の選択までは、もうどうしようもないのである。

人類が死滅した後に、ロボットが生きてくれているのなら、それはそれで「人類の遺産」としては、悪くないように思うのだが、あなたはどう考えるだろうか?

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○