ハードボイルド書店員日記【91】

「あれ、まだ帰ってなかったんですか?」

平日の夕方。退勤後、他のテナントで腕時計の電池交換を頼む。普段は電波ソーラータイプを使っているが、今日は別のものを着けていた。昼休憩に出る前、止まっていることに気づいた。

30分後に閉店だが15分後にはできていると告げられた。職場に戻り、担当以外のエリアをぶらつく。文庫の棚で品出しをしている同僚に見つかった。向こうは遅番なので話す機会はあまりない。

「腕時計の修理待ち」「ああベルトですか」「いや電池」「ベルトも換えた方がいいですよ」「そうかな」「たまにレジで外して置いてますよね。裏側がカブトムシの生まれ故郷でした」何だその比喩は。「それはいつものだろ。今日していたのは違うんだ」「へえ」がら空きになった一角を埋めるべく、上下の棚から本を抜き出している。

「ずいぶんスカスカだな。新潮文庫か」「さっき村上春樹の『1Q84』が全巻売れたんです」「6冊か。すごいな」「あ、それだけじゃないっすね。『カフカ』と『セカオワ』もない」「セカオワ?」たしかそう呼ばれているロックバンドがある。「ああ『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』か」「先輩、ハルキストでしたっけ?」「その呼び方は本人が望んでないからやめておけ」「へえ、じゃあどう言えば」「村上主義者、がいいらしい」「先輩も一員ですか?」「あるいは」「好むと好まざるとにかかわらず?」笑ってしまった。なかなかやるじゃないか。

「おまえ、休みの日にパスタ茹でてそうだな」「茹でますよ。よく昼にトマトソースの」「ナスとベーコン?」「薄い豚バラで巻いてます。普通の日本人の男ですけど」また笑みが込み上げる。春樹氏はかつて「普通の日本人の男は、1人で家にいて昼食にパスタを茹でたりしない」と文芸評論家に批判されたことがあるのだ。「パスタ云々よりも特有のナルシシズムに向けた苦言なんだろう」「まあそうっすね。っていうか言い掛かり」「だな」

「あの」「はい」ふたり同時に横を向く。と同時に自分が退勤していることを思い出す。猫背の若い女性だ。レンズの円い黒縁眼鏡を掛け、同じ色の髪が扇に似ている。「すいません。探している本があるんですが」「かしこまりました。何をお探しでしょうか?」邪魔にならないよう、ゆるりと新書コーナーへ離れた。「村上春樹さんの『世界の終りと』」「申し訳ございません」せっかちな彼は皆まで言わせなかった。「ただいま売り切れております。お取り寄せには」「いえ」女性が申し訳なさそうに右手を顔の前で何度も振る。「違うんです。すいません」顔を赤くさせてモジモジしている。「えーと、その、どう言ったらいいのか」

同僚が私の顔を見る。やれやれ。「実は私もこちらで働いている者なのですが、よろしければ」眼鏡の向こうがアラレちゃんになった。写真付きの社員証を財布から出す。納得してくれた。「春樹さんの書いたものじゃなくて、彼の作品に影響を与えたと思われる本を買いに。でも著者と題名を忘れてしまって」なるほど。「日本の作家ですか?」「いえ」「彼のどの作品に影響を?」「『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』です」落語の寿限無を思い出した。たしかに『セカオワ』と略したくなる。

「どうすか先輩? さすがにそれだけじゃ難しいですよね」「いや、わかった。ご案内します」「マジすか!」女性よりも驚いていた。

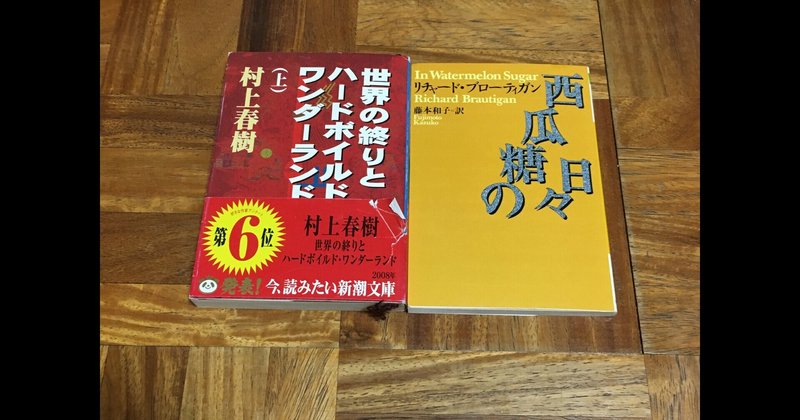

河出文庫の棚の前で止まる。リチャード・ブローティガン「西瓜糖の日々」を抜き出した。「おそらくこれかと。『アイデス』というユートピア的なコミューンに暮らす人びとの物語です。アイデスは『自分の死』や『自我の死』と解釈できます」女性はパラパラと捲り「これです! 間違いありません」と目を輝かせた。

「何て読むんすかそれ」ぬるっと入ってきた。「『すいかとうのひび』だ」「すいかとう?」「私ずっと『うりとう』だと」わからんでもない。「同じ著者の『愛のゆくえ』も特殊な図書館が舞台なので、あるいは『世界の終りと』のモチーフかもしれません」寿限無は御免だ。「ぜひ読みたいです」「少々お待ち下さいませ」ハヤカワ文庫の棚から取り出す。「こちらになります」「すごい! ありがとうございます!」女性は嬉しそうに顔を綻ばせ、レジへ向かった。

帰っていく姿をふたりで見送った。「先輩」「ん?」「何か『寿限無』みたいでしたね」「俺も同じことを考えた」「たしか名前が長過ぎてタンコブが引っ込むオチでしたよね」「ああ」「ぼくはおかげで帰る時間になっちゃいました。品出し終わってないけど上がります。先輩は?」「逆だな」「逆?」「俺は終わった」「世界が?」「いや」彼の左手首を掴む。「時計屋の営業が」

作家として面白い本や文章を書くことでお返し致します。大切に使わせていただきます。感謝!!!