脂肪が持つ不思議な魅力と中毒性を、マーケティング×フィットネス視点で考える。

前回の記事では、企業がどのように糖を利用してきたかについてお話しました。

企業は営利活動のために「もっと食べたくなる」商品を開発しますし、

それによって国は税収が期待されるので、「健康被害で医療費がかさむ」というマイナス要素とで天秤にかけて損益分岐点を探ることになります。

今回からは脂肪編。

【糖と同じくらいの魅力と中毒性を持つ脂肪】についてお話していきます。

●人間の味覚

私たちの味覚は、甘味・塩味・酸味・苦味・うま味という、5つの基本要素で構成されています。

甘味は糖と言い換えることもできますが、驚くべきことに、脂肪はこの5要素のどれにも当てはまりません。

脂肪を味の基本要素に加えるべきだという一部の食品科学者もいますが、それがなかなか認められないのはなぜでしょうか。

味の基本要素として認められるには、その味が味蕾とどう相互作用するかが明らかにされていなければいけません。

しかし、脂肪はこれがまだ解明されていないのです。

「科学的によくわかってないけど美味しいしやめられない」

というのが脂肪なのです。

●脂肪の魅力

しかし一方で、脂肪は食品メーカーにとって売上を伸ばすための最重要要素の一つです。

消費者である私たちにとっても、「普通の食品」と「無脂肪食品」ではどちらのほうが美味しいかなんて、火を見るよりも明らかです。

また、紀元前4世紀ごろにアリストテレスが作成した味覚のリストにも、「甘味」と「脂肪または油性の味」は同列で味の頂点として挙げられています。

そんな脂肪の魅力は一体どんなものなのでしょうか。

科学的に証明されていないとはいえ、筆者としては以下の3つがあると思っています。

・食感の向上

・味のコーティング

・三叉神経への刺激

脂肪の魅力① 食感の向上

脂肪には、食品の口当たりを良くする効果があります。

一般的に、パサパサの鶏むね肉よりしっとりした鶏もも肉のほうが美味しいとされていますよね?

もう少し例を挙げてみましょう。

ポテチやクッキーは、脂肪分によってかさが増え、ざくざくした食感が生まれ、やめられなくなります。

ソーセージ等の加工肉は、脂肪分によってゴムのような食感が和らぎ、色合いが濃くなり、グリルにくっつきにくくなります。

逆に、無脂肪チーズを食べたことのある人ならわかると思いますが、ボソボソして美味しくないものが大半です。

このように、脂肪分があることによって、より美味しくより食べやすくなっている食べ物は世の中にたくさんあります。

脂肪の魅力② 味のコーティング

脂肪は、味をまろやかにしつつ同時に伝えやすくする効果があります。

例えば、マヨネーズの酸味成分自体はお世辞にも美味しいとはいえません。

マヨネーズが美味しいのは、マヨネーズに含まれる脂肪分が舌に膜を作り、酸味が味蕾を刺激しすぎることを防いでいるからです。

また脂肪分には、マヨネーズの繊細な風味が舌に吸収されやすくする効果もあります。

この酸味や繊細な風味こそが、食品メーカーが味蕾から脳に伝えさせたいもの。

他の風味を伝える作用は、脂肪分が持つ重要な機能の一つです。

脂肪の魅力③ 三叉神経への刺激

①で述べた脂肪の感触を脳に伝えるのは、三叉神経であることがわかっています。

口の上部後方、脳のすぐ近くから複雑に伸びる三叉神経は、唇、歯茎、歯、顎などの触覚情報を拾って脳に伝えています。

唐揚げのサクッとした食感、チョコやアイスが口の中で溶ける感触、納豆のネバネバを感知しているのが三叉神経です。

そしてこの神経が多数の筋肉とともに感覚を伝えていることが、ネスレによる最近の脳研究で明らかにされました。

つまり、脂肪は味覚だけでなく触覚への刺激を生み出し、それが脂肪摂取時の快楽に繋がっているということです。

脂肪の問題点① 減らした途端に美味しくなくなる

食品メーカーはたびたび脂肪分を減らす実験をしましたが、そのたびに脂肪分が経営上いかに重要かが明らかになるばかりでした。

1980年代前半、同社の食品科学者であるスティーブン・ウィザリーは、ピザソースのチーズを減らす試みをしました。

チーズの代わりに、チーズの風味を持つ化合物を使ってみましたが、チーズに含まれる脂肪分が風味以外の働きもしていることに気づいたのです。

脂肪分は、ピザソースに滑らかで豊かな食感を与えていて、これこそ人々が求める口当たりでした。

そして脂肪以外でこの食感を出せる化合物はどこにもありませんでした。

このように、脂肪分を減らすと、被験者に必ず見破られ、それは売上の減少を示唆していました。

人々は、脂肪分の食感が大好きなのです。

糖が「素早く強力な作用を持つ覚醒剤」だとしたら、脂肪は「あまり目立たった作用はないが中毒性では覚醒剤に匹敵する、アヘン」とも言われています。

脂肪の問題点② 至福ポイントがない

糖には「至福ポイント」がありますが、脂肪にはそれがありません。

至福ポイントとは、糖分の配合量がある値にぴたりと一致していると消費者が大喜びするポイントのこと。

しかし、脂肪には「至福ポイント」がありません。

栄養学者のドレウノウスキーが1983年に行った実験に参加した16人からは、いくら脂肪分を増やしてもストップの声が挙がりませんでした。

ドレウノウスキーはこれを「脂肪に至福ポイントがあるとすれば、それは濃厚なクリームより更に上にある」と結論付け、1990年に「見えない脂肪」というタイトルの論文を発表しています。

脂肪の問題点③ カロリーが高い

これは筆者のnoteで散々言っていることではありますが、脂肪はグラムあたりのカロリーが高い。

炭水化物(糖)は1gで4kcalですが、脂肪は1gで9kcal。

同じ重さだと2倍以上のカロリーです。

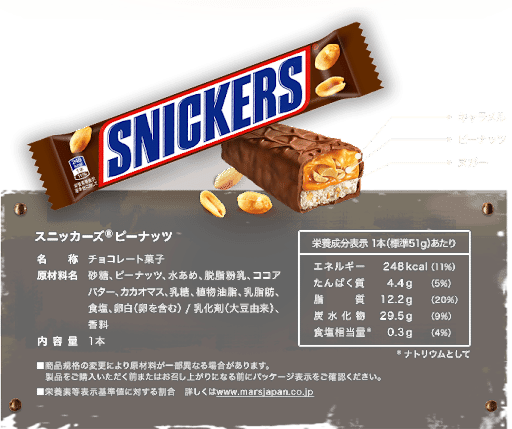

私たちが「甘い食べ物」と認識しているスニッカーズも、カロリーの半分は脂肪由来。

この特徴に、「脂肪の問題点② 至福ポイントがない」が組み合わさることで、過剰摂取の大きな原因になっています。

●まとめ

・味の基本要素は甘味・塩味・酸味・苦味・うま味

・脂肪は味の基本要素に含まれていないが、魅力と中毒性がある

・脂肪の魅力① 食感の向上

・脂肪の魅力② 味のコーティング

・脂肪の魅力③ 三叉神経への刺激

・脂肪の問題点① 減らした途端に美味しくなくなる

・脂肪の問題点② 至福ポイントがない

・脂肪の問題点③ カロリーが高い

今回は、脂肪の魅力や中毒性についてお話しました。

次回は、脂肪のこうした特徴を理解した上で、企業や政府はどのように脂肪と付き合ってきたのかについてお話します。

●おわりに

このnoteは、筋トレを始めたばかりで、しっかり身体のことについて勉強したい人をターゲットに、健康的な生き方に関する情報を論理的に発信しています。

過去にもいろいろな記事を投稿しているので、もし気になったら読んでみてください。

また、記事にしてほしいトピックのリクエストもコメント欄から募集中です。

筋トレについてそこそこ詳しい方や、実際にトレーナーとして活動されている方にとっても、「こんな考え方、こんな表現があったんだ!」という発見になってくれれば幸いです。

#夏の自由研究 #フィットネス #筋トレ #ワークアウト #ダイエット #フィジーク #ボディメイク #カロリー #プロテイン #体重 #減量 #オタク #ライフスタイル #タンパク質 #ローカーボダイエット #ローファットダイエット #ケトジェニックダイエット #ファクトフルネス #パーソナルトレーニング #パーソナルトレーニング #パーソナルトレーナー

記事が気に入ったり役に立ったと思ったらサポートお願いします!新しい書籍やサプリメント購入費にして、皆さんに情報として還元できるように頑張ります。