ジャン=リュック・ゴダール 『ゴダール 映画史』 : 「美的レジスタンス」としてのゴダール

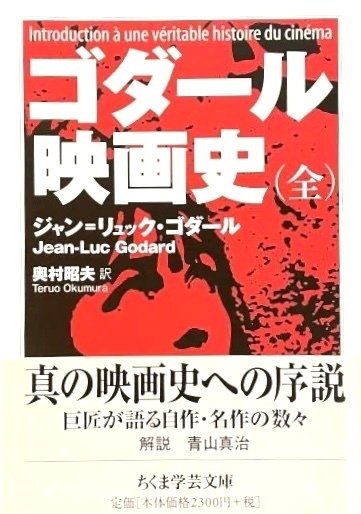

書評:ジャン=リュック・ゴダール『ゴダール 映画史(全)』(ちくま学芸文庫・2012年)

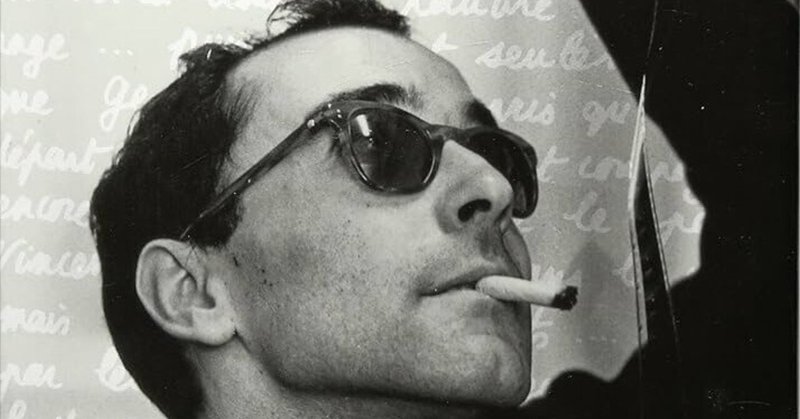

ゴダールが亡くなった2022年つまり一昨年の暮れの追悼上映会で、代表作の『勝手にしやがれ』と『気狂いピエロ』を見て以来、こんな「意味不明な作品」を撮りながら、一部映画マニアからは「天才」「巨匠」と崇められているらしい、この「謎の人物」に興味を持ち、私なりにその理解を深めようとしてきた。

要は、「この作品の、どこがどう面白いんだろう?」というのと、「この人(ゴダール)は、何を考えてこんな作品を作っただろう?」という2点である。

以降、ゴダールの他の映画作品を見たり、蓮實重彦や松浦寿輝のゴダール論を読んだり、ゴダールといえば「ヌーヴェル・バーグ」ということで、「ヌーヴェル・バーグ」関連の作家の作品を見たり、関連書を読んだりして、徐々に外堀を埋めてきた。

本書『ゴダール 映画史(全)』は、ゴダールの「肉声」を伝える著作として必読書であるため、比較的はやくに入手していたのだが、そもそも「映画の歴史」自体を知らないまま読んだのでは、ただでさえわかりにくいゴダールなのだから、きっとついていけないだろうと考えて、今まで大事に取りおいていたのである。

したがって、この2年弱で、ゴダールや「ヌーヴェル・ヴァーグ」は無論、映画の歴史ということについてもそれなりに勉強して、大雑把なところはわかったと思えるようになったので、いよいよ本書を読むことにした。ちなみに本書は、700頁超の大冊だ。

無論、私は今なお、ゴダールの全作品を見たわけでもなければ、ゴダールによる映画評論等を集成した、浩瀚な『ゴダール全評論・全発言』(全3巻)を読んでもいないし、「ヌーヴェル・ヴァーグ」関係作家の全作品も見ていなければ、当然のことながら、古今東西の全映画を見ているわけでもない。

また、その「代わり」として、有名な映画史家ジョルジュ・サドゥールの『世界映画全史』(全12巻)を読んだというわけでもない。

そうした意味では、私はその「映画の知識」においては、あきらかに「映画マニア」たちのそれには、遠く及ばないと言えよう。なにしろ、映画にハッキリと興味を持ったのは、ゴダール体験以降のこの2年ほどのことなのだから、その知識など高が知れていようし、さらにいえば私の場合、その2年間ですら、映画だけに没頭していたわけではなく、基本はあくまでも「文学」であり「宗教」だったのである。だから、「映画の知識」で映画マニアたちに及ばないのは当然の話なのだ。

しかし、これも当然のことながら、私の場合は、映画マニアたちが持っていない「知識」を山ほど持っており、その蓄積があるからこそ、映画についての「知識量」では及ばずとも、作品「理解」については、決して劣ることはないという、自信と自負と実績を持っている。

例えば、私は「ミステリー小説」ファンとして、その「ミステリー小説」理解においては、そんじょそこらのミステリー小説家や評論家など、歯牙にも掛けないほどの自信がある。

実際、私は、斯界では少しは知られた存在だったので、私がどんなに名指しでボロクソにこき下ろしたところで、私に反論してくるような、恐れを知らない馬鹿は、ただの一人もいない。30年も前に、すでに危険人物として鳴らした「アレクセイ・田中幸一」を知らないのは「素人さん」なのである。一一そして、この事実は、下の文章を読んでもらえば、否定しがたい事実だとわかるだろう。

また、「文学」理解においても同じことである。

私は「純文学」ばかりを読んでいる人間ではないけれど、「ミステリー小説」も読んでおれば「SF小説」も読んでいるし、その他いろいろな文学作品を読んでいるから、個々の「ジャンルマニア」たちに「ジャンル的知識」では及ばないけれど、こと「文学」の総体的理解においては、「ミステリー小説」の場合と同様で、要は、単なる「オタク」など、ぜんぜん恐くはない、ということである。

例えば、「芥川賞・直木賞」の運営に長らく携わって、その「生き字引」的な存在だとされている、文藝春秋社の元編集者・高橋一清についても、下のレビューでコテンパンに批判しているが、どこからも文句は出てこない。

どころか、知り合いの出版関係者には、これを読めと薦めて読ませ、困ったなという顔をさせている。要は「本当のことを、あまりむきつけに書くな」というニュアンスの反応である。

また、これは「キリスト教」に関しても同じだ。

私は「元創価学会員」であり、その関係から、批判的な宗教研究を、「文学」趣味の傍らで進めてきたのだが、それがおおむね30年ほど前から。

しかし、「宗教」といってもいささか「幅広い現象」であり、特に「仏教」系の創価学会の場合、「仏教」まで遡って研究してみても、これがまた変転きわまりない歴史を持っていて、容易に、その「全体像」を掴むことができない(例えば、インド仏教と中国仏教と日本仏教とは大いに違うが、だからと言って、中国や日本の仏教が、歪められた間違ったものとも言えない。なぜなら、宗教とは、本質がフィクションなので、真相はいくらでも、後から捏造できるからだ)。

そのため、まずは、「宗教教派」としての基本的かつ現実的な形態を、比較的保存しているものを研究して、宗教の「基本型」みたいなものを、ひとつ掴んでおいたほうが良いだろうと考え、あえて「迂回策」として選んだのが「キリスト教(カトリック)」研究だったのだ。

したがって、「キリスト教」を研究し始めたのは、おおむね20年ほど前からということにでもなるだろうか。今となっては、それなりに長く研究しているようではあるけれども、しかし、前述のとおり、私は「キリスト教研究者」のように、それを、それだけを専門的に研究してきたわけではなく、あくまでも「文学」趣味の片手間に研究してきたのだから、その知識量においては、「専門家」の10年分にも及ばないだろう。だが、私はすでに10年ほども前には、キリスト教信者や研究者に対して、直接間接に、異論を唱えたり批判したりといったことをしてきたのだが、それで論破されるなどという機会は一度としてなかった(だから、信者にも信仰者にもなっていない)。

そもそも「神様が実在する」と考えているような人たちが、私を「説得」することなど不可能なのではあるが、そこで勝負の分かれ目となる「レトリック」の問題に関してなら、こちらは「文学」を読み、その関係で「評論書」や各種学術書(哲学、社会学、心理学など)を齧っているから、その点では、むしろこちらが優位であったため、その議論においては、いつも相手を圧倒することができたのである(最後は、相手の方が「考え方の違い」だと退き下がるのが、いつものパターンだった)。

そして、こうした事実も、下のようなレビューを読んで貰えば、決して「誇張された自慢話」などではないと、ご理解いただけると思う。

以上のような「実績」があるので、「たった2年弱」の映画研究であったとしても、私には、単なる「映画オタク」などに、遅れをとることなどない、という確たる自信がある。

したがって今回、ゴダールの講演記録である本書『ゴダール 映画史(全)』を読むにあたっても、映画マニア以上に「ゴダールを読み取ることができる」という自信を持っている。また、その準備がおおむね整ったと考えるからこそ、いよいよ本書を読むことにしたのだ。

ゴダールという「個性的な人」の著作を読む場合、肝心なのは「教科書的な知識」ではなく、まさに「読解力」である。

しかし、それが「知識頼みのオタク」には無いから、そんな「オタク」など恐れるに足らぬと考えるわけなのだ。彼らに「映画の知識」では劣ろうとも、本書を「読み解く」ための「知識」なら、私の方が圧倒的に持っていると、そう自負しているのである。

例えば「Amazonカスタマーレビュー」で、本書についてレビュアー「my friend rain」氏は、その「ゴダール自らによるゴダール大解剖」と題するレビューにおいて、次のように本書を紹介している。

『先に言っておくと、「映画史」と銘打っておきながら映画史を学ぶには全く適さない内容。なぜならゴダール自身が映画史にあまり興味がないからである。本書はそれよりも映画にまつわる撮影環境や技術、俳優や制作スタッフとの関係性、当時の映画界や政治的背景、さらには映画を飛び越えて創作とは何かとか、女性とは何ぞやとか人生とは云々…みたいなマクロな話まで、ゴダールらしい独特な目線で語られている。

とにかく学者や評論家と違って気まぐれで、偏った個人的思想が多い。ハリウッドを金と広告の亡者と蔑み、スピルバーグやクリント・イーストウッドを馬鹿にする。怒りの矛先は旧友のトリュフォーや自らの家族まで及ぶ。その割に意外とテレビに関してはウエルカム。アンナ・カリーナだけはべた褒め。自分の昔の作品をあまり覚えておらず、同時上映の他監督作も見ていなかったり。』

いかにも「知識」頼みの「映画オタク」らしく、狭い世界の中で仲良くやりたい人の物言いだ。人気映画監督であるスピルバーグやイーストウッドは、酷評の対象にはならないのが「当然」だと、そう思ってらっしゃるらしい。

ま、それはおくとして、ここで、「my friend rain」氏は、「ゴダールは、現実の映画の歴史そのものにはさほど興味が無いために、自分の視点から映画史というものを、好き勝手に語っている」という趣旨のことを書いている。

言い換えれば、ご自身の方が「正統的な映画史」を踏まえているし、だから、ゴダールの「個人的見方」も、そういうものだと客観視できるのだと、そう言いたいのであろう。

このレビューは、現時点で「34人のお客様がこれが役に立ったと考えています」ということだそうで、本書に寄せられた、たった「8本」のレビューの中では、この「イイね」数は「とび抜けて多い」のだが、言い換えれば、本書に興味を持つような「映画マニア」でさえ、所詮は「この程度」だということである。

どういう意味かというと、「my friend rain」氏は、「映画史」というものを当たり前のように「編年体による時間的関係記述」のようなものだと考えているようなのだが、「歴史」というものは、そんな「平板」なものでも、「単層」なものでもない、ということだ。

この言い方だけでは「映画オタク」には通じないだろうし、私はゴダールとは違って、ずっと親切な人間なので、かみ砕いて説明させていただくと、「my friend rain」氏は「映画史」というものを「映画に関する編年体歴史年表に、その前後関係的解釈を加えたもの」のように考えているのだけれど、「歴史」というのは、そう単純なものではない、ということだ。

例えば、こうしたことは、「歴史学」の中でも「史学史」(「(歴史を語る)歴史学とは何か」を研究し考える、メタ歴史学)といったものの存在に少しでも触れていれば、当然わかることだし、「哲学」的なものの見方で「時間」概念を考える習慣を少しでも持っておれば、「歴史」とはそんな単純自明なものではないというのは、それこそ自明な話なのだ。

しかし、「my friend rain」氏の考える「映画史」とは、サドゥールの『世界映画全史』のような「教科書」的なもの(通史)のイメージを一歩も出るものではないからこそ、ゴダールの「映画史」が「全体観を欠いた、個人的なもの」のように見えているのである。

だが、よく言われるように「歴史というのは、勝者によって書かれる」というのが「一般的」なものであるからこそ、「教科書的歴史」ということは、疑われなければならない。

つまり、権力者が、自身の「権力の正統性」を立証するために、「後から」それが書かれた場合が大半なのだ(同時代の多面的な証言が、そのまま歴史にはならない)。

例えば、日本においては『古事記』や『日本書紀』などといったものが、そうした「偽史としての歴史書」だし、キリスト教の世界では『聖書』が「偽史としての歴史書」なのだ。

「歴史」というものは、もともと、こういう「うさんくさい(一面的な)物語」として書かれたものであり、それに対して学術的かつ多角的な研究がなされ、各種の注文がつけられ、修正されるべきは修正されながら、たえず過渡的なものとしての「歴史像」がボンヤリと浮かんでくるといった、そんな性質のものでしかない。

また、だからこそ、現代になってから、そうした「権力構造」には回収されない「弱者・少数者視点の歴史」ということが語られるようにもなったのだ。

ところが、「my friend rain」氏の言う「映画史」とは、典型的な「教科書的な映画史」であり、そうした「歴史」が「事実として存在した」と、そう「自明の事実」のように思い込んでおられる節がある。

「厳然たる歴史(客観的な歴史)」があるその一方で「個々の主観的な歴史」があるのだと、そう考えているからこそ、「ゴダールの映画史」について、

『「映画史」と銘打っておきながら映画史を学ぶには全く適さない内容。なぜならゴダール自身が映画史にあまり興味がないからである。』

などと、元映画評論家の映画オタクであるゴダールに対して、身の程知らずにも「上から目線」で語ることもできるのだ。

言い換えれば、「my friend rain」氏は、ゴダールや私よりも「歴史というもの」に対して無知な、「映画の知識」しか持たない「オタク」だから、このようにアッサリと、権力構造に由来する「歴史」を鵜呑みにし、その「権威」を嵩に着ることで、「知ったかぶり」ができるわけなのだ。

そして、この程度の「歴史認識」しか持ち得ない人の「映画史」観を支持してしまうのが、映画マニアの「知的レベル」だということにもなる。

よって当然のことながら、「こんな人たち」に、ゴダールの言わんとしている「映画史」の意味など、わかろうはずもないのである。

○ ○ ○

というわけで、本書で語られるゴダールの「映画史」は、「教科書」的に整序されたものではなく、あくまでも彼自身の視点から編まれる「歴史」だ。

たしかにそれは「個人的な歴史」ではあるのだけれども、しかし「個人的ではない歴史」などというものは、そもそも「存在しない」のである。

たしかに「過ぎ去った過去の事実」というのは、存在する。しかし、それは誰にも正確には知り得ない。

「権力者によって書かれた歴史」は無論のこと、それを修正するかたちで書かれた「教科書的な歴史」も、あるいはまた、そうした「正史」の覇権に抗う「少数者の民族史」と言ったものであっても、それが誰かの手で「書かれた」ものなのであれば、100パーセント確実に「書き手個人の解釈(取捨選択=価値観の反映)」が、そこに込められているのである。つまり「書かれたもの」が「過去の事実そのまま」だということなど、原理的にあり得ないのだ。

さらに言えば、自分が体験した範囲での「歴史的事実」であってさえ、それを「書く」段階ではすでに、その執筆時点の「価値観」や「思想」や「立場」や「気分」などが確実に入り込むのだから、そこで「書かれたもの(あるいは、語られたもの)」は、決して「忠実な過去の再現」などではあり得ない。

一一したがって「歴史記述」というのは、すべて「不確実」なものであり、けれども「それを参照するしかない資料」ということになるわけなのだ。

だから、ゴダールの「映画史」が、サドゥールのそれに「劣る」ということはないし、まして、そうした「教科書的な歴史(通史)」を「自明なもの」と思っているような「my friend rain」氏の議論や「歴史観」など、「史学史」や「哲学」や「文学」を齧った私からすれば「幼稚すぎて論外」だということにしかならない。

それは「聖書にこう書いてあるのだから、それは真実に決まっている」などと主張する、素朴な「盲信者」のそれでしかない、ということなのである。

したがって、本書を読む場合には、「ゴダールは、どのように世界を見ているのか」という観点から読まなければならない。

「ゴダールの映画史」は、あくまでも「その(世界観の)一部」でしかないからで、一方に「客観的な歴史」という「権威」を想定して、「ゴダールの映画史」を「所詮は個人的なもの」だと「イロモノ」扱いするような、頭の悪い読み方では、本書に何が書かれているかを理解することなど、とうてい不可能なのである。

無論、私の場合は、「ゴダールの映画作品」がピンと来ないのだから、彼の「映画観」をそのまま理解することは不可能だろうし、それに立脚した、彼の「映画史」というものも、完全に理解することなどできないだろう。

しかしこれは、「他者」とは、もともと「了解不能なもの」のことを指すのだと知っていれば、余計な引け目など感じることもないのである。

結局のところ、「無知な者こそが、その無知を恥じて隠す(知ったかぶりをする)」のだし、本書でゴダールは、自身の知らないことを「知らない」と率直に語るところで、人としての信用にも値するのだ。

ともあれ、私にとっては、「ゴダールの映画」や「ゴダールの映画史」だけではなく、「自分以外のものすべて」について、これを「完全に理解」することなど原理的にできないのだし、すでにお気づきのとおり、人間は「自分自身すら、完全には理解できない」のだから、まして「他人」のそれなど、完全に理解できるわけもないのである。

であれば、私たちがすべき「理解」であり、そのための「読解」とは何なのかと言えば、それは「今の私のとって、それ(鑑賞対象・読解対象)は、どのような意味を持ち得ているのか」ということに他ならない。

つまり、所詮は「個人的な解釈」でしかないのだが、しかし「個人的な解釈」であったとしても、それがどの程度の「深さ」や「広さ」を持っているかで、その「客観的価値=社会的価値」が、おのすと変わっても来よう。「すべては個人的な解釈に過ぎないのだから、すべては等価だ」などということにはならないのだ。

だから私たちは、本書から、「ゴダールにしか持ち得ない世界解釈」の一端でも読み取れればいいし、所詮はそれしかできない。

つまりこれは、「彼の映画史は、正しいとか間違っているとかいった(二者択一的な)問題ではない」ということになる。

問題は、その「世界解釈」の「深さ」であり「広さ」なのだ。言い換えれば、「オタク(村)」の中で褒め合い、頷き合っているだけ、のようなものは、ゴミなのである。

その作品が端的に示しているとおりで、ゴダールの「世界観」というのは、たぶん「一般性」という意味での「広さ」を持ち得ないものなのかもしれないが、しかし、「世間の常識」を物ともしない彼の強固な個性において、「彼にしか到達し得ない世界(解釈)がある」という蓋然性は、十分に高いとは言えるだろう。

ならば、彼の「作風」が合わないからといって、彼の「世界理解」そのものを否定するのは、愚かなことである。

つまり、肝心なのは「変人にしか見えないものもある」という事実を認めて、そこから汲み取れるものは汲み取ろうとする「謙虚な姿勢」なのだ。

もともと合わないゴダールの「すべて」を理解することはできなくても、そこまで違っている彼ゴダールだからこそ、私が、そして読者それぞれが、これまで想像もできなかった「世界解釈」を垣間見させてくれるかもしれないのだ。

そして、そういう態度で本書を読むならば、本書が「難解」であることなど、もはや嘆くべきことではないのである。

○ ○ ○

さて、本書は、前記の「my friend rain」氏も紹介されているとおり、

『ゴダールが1978年にモントリオール(※ の大学の「映画科」)で行った映画史に関する講義を収録した一冊。1982年に2冊上下巻で翻訳出版され、新たに文庫で一冊に合冊された。』

ということになる。

つまり、この後ゴダールは半世紀近くも生きて、時には旺盛に、時には細々とながら「映像作品」を作り続けていくのだから、この講義で語られた「ゴダールの映画史」である「映画観」は、あくまでも、そのキャリア半ばにおける、暫定的なものでしかない。

実際、この講義の中でも、ゴダールはしばしば「昔はわからなかったのですが」とか「昔は間違っていたのですが」などと語って、自分の「映画観」が「一定不変」だなどとは、毛ほども思っていないことを明示している。

したがって、この後にもゴダールの考えはいろいろと変わっていったであろうことは疑い得ない。

だが、私は何も「ゴダールの最終的な考え」を知りたいわけではない。それが、ゴダール個人のものとして「最良の成果」だという保証はない(退化、劣化する可能性がある)し、もとより最終的なそれが「正解」であるなどとは思わないからだ。

ならば、私が本書から読み取るべきは、彼の生涯を通じて流れているであろう「通奏低音的なもの」であり、要は、表面的には色々変化しても、それでもほとんど変化しえない「本質的な部分」、ということになる。

その部分をどの程度「感じ取れるか」が重要なのであり、だからこそ、本書を読むのに必要なのは、「教科書的な映画史的知識」などではなく、ジャンルに縛られない「読解力」だということにもなるのである。

で、私に感じ取れたそれが、どういったものなのかを書く前に、前提的な知識として、ひとつだけ紹介しておきたいことがある。

ゴダールマニアには「常識」に類する事実だが、私はこのレビューを、そういう人たちを相手に書いているのではないので、誤解のないよう説明しておくのである(もちろん、批判反論は、いつでも受けて立つ)。

本書は『ゴダール 映画史』と題されており、中身は「ゴダールによる講演記録」である。

だが、ゴダールには『映画史』と題される映像作品もあって、そちらは「モントリオールでの講義」のずっと後、晩年になってから制作され完成させられた、まったくの「別物」だ。だから、両者を混同しないようにしていただきたい。

いまだゴダール「初心者」でしかない私は、ほんの1年半前までは、その区別がろくについていなかったのだが、これはゴダールファンではない者には当然のことでしかないので、ここで確認させていただいたのである。

無論、ゴダールによる「映画史」講義と、映像作品としての『映画史』は、無関係なものではない。しかし、「講義を映像化した作品」と言えるほど、この『映画史』は単純なものではない。映像作品の『映画史』には、「映画史」講義がなされた後の、ゴダールの探究の成果が、おのずと織り込まれてもいるはずだからである。

したがって、本稿で問題とするのは、あくまでも「1978年時点での講義内容」だということになる。

さて、例によって「前説」が長くなってしまったが、これも必要な「予備理解」だということで、どうかご了承願いたい。

だが、幸か不幸か、私が本書『ゴダール 映画史』から読み取れたことは、それほど多くはないから、あとはできるだけ簡明に、そのあたりを書いていきたいと思う。

ただし、大切なのは「多く」を読み取ることではなく、少しだろうと、「本質的な部分」を読み取ることなのだということだけは、あらかじめ断っておこう。私は、そこを読み取ったつもりなのである。一一だから、読み取った「量」は少なくとも、それは、今後のゴダール理解において「使い勝手の良い道具」になるだろうと、そういうことだ。要は、「量より質」なのである。

○ ○ ○

本書を読んではっきりわかったことは、ゴダールの「話(講義)」は、その映像作品と同様に「わかりにくい」ということだ。

世間一般にいうところの「論理的な話し方」とか「明晰な語り口」といったことからは程遠く、行きつ戻りつ、思いついたことをあれこれ並列的に口にするのである。

こうしたゴダール特有の語り口について、本書の翻訳者である奥村昭夫が、次のように評している。

『ゴダールの語りにはしばしば、(トリュフォーが一九六三年に指摘したように)くわしく説明するということをしないまま、いきなり判断を下してしまうといったところや、説得的というよりはむしろ、注意を自分の内側に向け、(しばしば主題を少しずつずらしながら)思いうかぶ考えを次々に言葉にかえてゆくといったところがあって、いくらか解釈を加えなければ訳文として読みやすいものにならなかったり、あるいはまた、その解釈さえはねつけられたりするのである。おまけに、このいわば詩人的哲学者には、「言葉を、その意味を少しずつ逸脱させながらつかい、ついにはその意味を破壊したり、もっぱら声だけでなにかを言おうとしたりする」(p.544)ことさえあるのである。それにまた、訳文の文体を「です」「ます」を基調とするものにしたことについても、ひとこと断っておかなければならない。つまり、この文体はおうおうにして、(フランス語と日本語の性格の違いのために)丁寧すぎる、あたりがやわらかすぎるといった印象を与えかねないのだが、それを承知でこの文体をつかったのは、このテクストが書かれたものではなく、語られたものだということを(しかも対話やインタビューのなかでではなく、数人の人を前にして語られたものだということを)強調するためだということである。訳者としては、語りの側面を大事にしたかったのである。

それでも、(螺旋を描いて進むかのような)この語りを通してゴダールがなにをめざしているかは明らかだろう。ゴダールは、映画史と自分史を独自のやり方でふりかえりながら、またときには、彼独特の鋭い皮肉とラジカルな発想によってわれわれを挑発したりしながら、究極的には、映画というシステムに(さらにはテレビというシステムに)多くの穴をうがとうとしているのである。』(P689〜691)

ハッキリ言って、ゴダールの「特性」は、この「文体」説明に尽きていると言っても良いだろう。

つまり、映像作品も含めて、ゴダールというのは、

(1)システム(制度)化された「映画」というものを受け入れておらず、そこからの「映画の解放」を意図しており、その意味での「芸術的レジスタンス」を、彼は生きている。

(2)「自分の作品と同時に、内容的に関連すると考えられる他者の作品の、しかもその断片を上映し、それをネタにして映画というものの歴史を考える」という、この時の「講義」の形式とは、あきらかに「整序された映画史の、全体主義的制度性」を突き崩すための、「断片からの叛乱」であり、「断片からの新しい秩序の創造」を意図したものである。

(3)ゴダールの「語り方」というのは、映像作品まで含めて、「整理整頓的な優先序列(断捨離的なもの)には従わない」という「反秩序感覚」に由来するものである。

つまり、ある「テーマ」を設定した場合、そのテーマと「密接・論理的」につながる要素だけを抽出し、それを「無駄なく合理的に組み上げて、構造美を持った作品に仕上げる」ということを「しない」ということだ(つまり、私の「好み」とは、ある意味で真逆でもある)。

言い換えれば、「世間並みの優先順序」を自明なものとはせず、自分が「これは大切なことなのかも」と「思いついたこと」なども、排除することなく、ひとまず全部、作品に組み込んでいく、という作り方をする。

その結果、私が先に書いた『行きつ戻りつ、思いついたことをあれこれと並列的に口にする』という形のものになるし、翻訳者の奥村昭夫が言う『螺旋を描いて進むかのような』語り口にもなるのである。

(4)また、以上のような「特性」として方法論は、ゴダールの「搦め手」好みということも意味していよう。

私のように「お前は馬鹿だ。なぜならば、これこれこういう証拠と理由で、お前は馬鹿だと論証されるからだ」といった「ミステリー小説(探偵小説)」における「名探偵的な理路整然とした語り口(伏線をぜんぶ拾って、真相へと収斂させていく語り口)」ではなく、例えていえば「あなたは馬鹿ではない。とはいえ、それはあなたが馬鹿であるということを否定するものではないというのはもちろん、私もまた馬鹿なのではあるけれども、そこで、考えなければならないのは、馬鹿は何故に馬鹿であるかといったことになるのではないだろうか」というようなのが「ゴダール流」なのである。一一つまり、真面目に、慎重に議論しているようでもあれば、結局のところ、相手を馬鹿にしきって揶揄っていながら、それを韜晦している、とも言えるのである。

で、どうして、ゴダールは、私のように「名探偵」式にスッキリとやらないのかと言えば、それは彼が、映画業界の中に身をおきながら映画業界を批判しているから、私のように露骨なやり方はできないのだ、というのは、間違いなくあろう。

しかしながら、では、意識的、意図的に、そうした「わかりにくい形式」を選んでいるのかといえば、単純にそういうことでもないだろう。なぜなら、例えば私のような人間だと、頭では「もろにやったらまずい(損だ)」とわかっていても、結局は、つい「やってしまう」。なにしろ「性分でんねん」ということで、自制には限界があるからで、それはゴダールも同じで、彼の「韜晦癖」は、単なる外付けアイテムなどではない、いわば「骨がらみのもの」なのである。

もちろん、ゴダールは「けっこう短気」だという証言のあるから、直接的に「怒鳴ったり」「殴ったり」したこともあるのだろうが、しかし、こと「映像作品」「評論文」「講義」などという「表現形式」を媒介した場合は、「考える時間」があるからこそ、「感情の激発」が抑制されて、その人らしい「本質」部分が出てくる、といったことなのではないかと思う。

つまり、ゴダールの「韜晦癖」というものは、無論「意識的に選択された手法」という側面もあるのだけれど、その一方で「否応なく出てしまう個性」でもあると、そう考えるべきなのだ。

つまり、ゴダールの場合、その作品が「難解」になってしまうのは、わざとそうして「芸術家ぶっている」のではなく、「好きなことを好きにやろうとしたら、そうなってしまうだけ」なのではないだろうか。

だから、こうした作風としての個性は、「良いとか悪いとかではなく、結局は、それしかやれない」ということでしかないのだ。

こう書くと、「いや、ゴダールだって『勝手にしやがれ』や『気狂いピエロ』『軽蔑』のような、普通の人が見ても美しいし、面白いと思える作品も撮れるのだから、そうとは言えないのではないないか。彼は、やれるのに、やろうとしていないだけではないのか」という反論も出てこよう。たしかにそうだし、そうした側面があるのも事実である。

しかしだ、「できる」ことと「やりたい」ことは、まったく別物である。

「できるんだし、それをやれば褒めてもらえるんだから、それをやればいいじゃないか」というのは、ごく一般的な「他人の言い草」だし、そうした「常識」にしたがって「じゃあ、それをやろうか」といって、上手に世の中を渡って行く人も少なくはないだろう。

だが、世の中には「そうとわかっていても、どうしてもそれがやれない」という人もいるのである。

「君は、こういうのに向いているよ。こっちへ進めば成功まちがいなしだ」と保証されても、「でも、面白くないから、それはやりたくないです」という人は、一定数、確実に存在するのである。「金銭的・社会的な利得」よりも、自分個人の「満足感」を優先してしまう人というのはいるのだ。

例えば、ここに「面白い小説」を書ける人がいて、周囲から「君は小説家になるべきだ」といくら奨められても、「いや、僕は絵が描きたいんです」と言って「下手な絵」を描いて、それで満足して生きている人も現にいるし、「君みたいな美人なら、芸能界に入れば成功まちがいなしだよ。地位も名誉も得られて、安泰な人生が保証されるよ」と言われても「いえ、私は田舎で百姓がしたいんです」という人もいるだろう。

他人は、それを「宝の持ち腐れ」だと思うかもしれないけれど、当人の「価値観」からすれば「他人に評価されること」よりも「好きなことをする」ことの方が重要だというのは、当たり前にあることなのだから、ゴダールに「あんな、独りよがりで訳のわからない作品なんか作るのはやめて、初期作品のような、当たり前な映画を作るべきだ」などと言ったところで、そんなことは当人だって重々承知の上で、あえて「好きなこと」の方を選んでいるのだから、言うなれば、そんな助言など、大きなお世話であり「馬鹿にするな。そのくらいはわかっててやってんだよ」ということにしかならないのである。

だから、ゴダールの「難解な作品」を無理に理解しようとする必要はないし、究極的には、それは原理的に不可能だろう。

もちろん、ゴダールの「難解な作品」を、見栄ではなく、心から「面白い」と思い、理解している人もいるはずだが、しかしそれは、その人が人並み以上の「理解力があるから」ではなく、単に「好みが合致した」に過ぎないことの方が多いのだ。

というのも、「ゴダールの理解者」が、並外れて理解力のあるがゆえにゴダールの「難解な作品」を理解できたというのであれば、その人は、それを「理解できない人」たちに対して、ある程度は「噛み砕いてわかりやすく説明できるはず」なのである。

だが、それは、蓮實重彦をはじめとして誰一人、できてはいない。そんな「すぐれた解説書」があれば、いつまでもゴダール理解が進まないなどということはあり得ない。

つまり、彼らの「ゴダール解説」というのは、「趣味が合う」という意味で「本質的に理解できている」という前提があった上で、その「感覚的理解」に「言葉を与える」ものに過ぎないのだ。

だから、「ゴダールの難解な作品」を、少しも「面白いとは感じない人」に対しては、その「解説」の言葉は、説明すべき対象としての「ゴダール的な快楽」から切断されて、「無意味」に空回りするしかないのである。

したがって、ゴダールの「難解な作品」に対して、そこいらのゴダールファンが語っているようなことは、基本的に「身内の符丁の交換」に過ぎないし、悪いことには、彼らは、その事実に気づいてすらいないという点において、「頭が悪い」のである。

「多くの人が理解できないと言うゴダールの難解作品の良さがわかる私は、人並みより(美的)理解能力が高い」と、そう当たり前のごとく考えがちなのだが、これはいかにも頭の悪い、手前味噌な発想でしかない。

というのも、物事は「賢いからわかる」というほど単純なものではなく、「わかるわからない」ということには、「量的」な問題だけではなく、「方向性」の問題もあるからなのだ。

例えば、「猿の気持ちは、人間よりも、猿の方がよくわかる」というようなことだ。人間の方が知能が高いから、その猿の気持ちについても、別の猿よりもよくわかっているはずだ、などと主張する者は、明らかに馬鹿だろう。

だが、馬鹿というのは、「理解」ということにおける「量と方向性(あるいは質)の問題」の存在にも気づき得ない。単に「量的」な問題だとしか考えられないのだ。

それは「高い木に登れるから、猿は人間より偉いのだ」と考えるような猿と、同レベルの知能だ、ということである。

そんなわけで、今後の私は、ゴダールを「同じ人間」だとは思わないで、「違った方向に一長一短のある、珍種の人」だと思って、その理解を進めることができると思う。

猿は「猿ならみんな同じ」だと思っているから「わかるかわからないか」しかないと、そう単純に考えるわけだが、そうではない。

ゴダールは「ゴダールという長所(才能)と欠点」において「個性的な存在」なのだ。

であれば、人間である私たちは、自分とは違ったものが存在するという自明の前提に立って、その「違った立場」をも尊重することで、完全ではあり得ないとしても、この世界の対する理解領域を広げ深めることが可能なのである。

そして、そうした意味において、ジャン=リュック・ゴダールは、私にとって「知的な探求対象として、魅力的な存在(謎)」なのである。だから、わかったふりや知ったかぶりをする必要などない。

「映画オタク」たちには、「名探偵の前に、誤った推理を披瀝する警部」の役回り(引き立て役)を演じてもらえば、それで十分なのだ。

(2024年4月22日)

○ ○ ○

・

・

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○