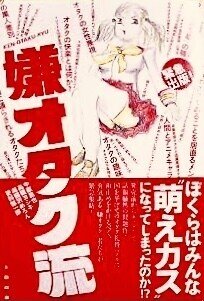

中島昌也、高橋ヨシキ、海猫沢めろん、更科修一郎『嫌オタク流』 : 【総括評価】〈本物〉など、めったにいない。

書評:中島昌也、高橋ヨシキ、海猫沢めろん、更科修一郎『嫌オタク流』(太田出版)

本書は、2006年1月に初版単行本が刊行された、今から15年も前の本である。そんな本を、どうして今ごろ読んだのかと言えば、それは「最先端科学」問題への興味から、SF作家でもある海猫沢めろんの「最先端科学者ルポルタージュ」本を読んで、他の著書も読んでみよう思ったからで、古本で手に入るもので、かつ私の守備範囲の「オタク」を扱ったものとして、本書を入手したからだ。

Amazonには、すでに本書のレビューが33本も投稿されており、刊行当時、それなりに反響のあった本だったというのが分かる。当時は「オタク」が持て囃された時期だった。

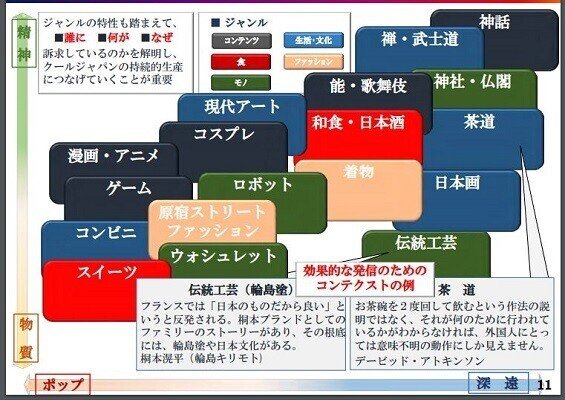

政府の政策として「クール・ジャパン」なる「文化商品」として、「ジャパニメーション(アニメ)」などのコンテンツを世界に輸出して一儲けしようと、政治家たちが先頭に立って「オタク文化は、日本の粋だ」などと持て囃していたのだ。

事がそこに至るまでの長い間、「オタク」というのは「ロリコンでネクラの非モテ」というイメージが、かの宮﨑勤による「連続幼女殺害事件」に関するマスコミの扇情的な報道によって、多くの日本人に植えつけられていた。言わば、長らく「オタク・冬の時代」が続いたのである。

それが(大雑把に言えばだが)、大友克洋のアニメ『AKIRA』、押井守の『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』、宮崎駿の『千と千尋の神隠し』などの海外での高評価によって、にわかに風向きが変わった。

宮﨑勤事件も過去のものとして都合よく忘れさられ、実際には「一部の(政治経済的)世界」の中ではあれ、「オタク」は、「蔑称」どころか「文化エリート」ででもあるかのごとく持て囃された。また、そうした状況に、勘違い的に調子に乗った「オタク」や「にわかオタク」が登場して、それを快く思わない人も出てきた。そんな時代層の中で刊行されたのが、本書なのである。

本書には、「非オタク」であり「反オタク」である、中原昌也(音楽家・小説家)と高橋ヨシキ(アート・ディレクター・映画ライター)の二人に、「オタク」を自認する海猫沢めろんと、「オタク文化に詳しい」更科修一郎(編集者・著述家)を加えた、鼎談2本が収録されている。

前の「中原・高橋・海猫沢」鼎談は、中原と高橋が「なんでオタクって、あんなんなんだ!」と批判すると、海猫沢がオタクの立場から実感的に「それは、これこれだから」と説明・擁護する態のものであり、後の「中原・高橋・更科」鼎談は、同じく中原と高橋が「なんでオタクって、あんなんなんだ!」と批判すると、オタク文化に詳しい更科が「こういうことではないですか」と、基本的に中原らの意見を肯定するかたちで、オタクを解説する、というものだ。

さて、刊行後15年を経た本書の鼎談を、本書登場の四氏より年上で、おおむね「オタク第1世代(前オタク)」と呼んでいいであろう(宮﨑勤と同じ1962年生まれの)私が読んだ感想は「本書に対する、Amazonレビューは、支持派のものも批判派のものも、おおむね当たっている」というものだった。

つまり、たしかに「当時のオタクの嫌な部分」についての批判としては当たっているとも言えるが、その批判における「オタク」の定義は無いに等しく、「最悪の部分」だけを見て、感情的に「オタク批判」をしており、一定のロジックも無いではないものの、「罵倒芸」的なものが優先された結果、ほとんど「差別的な中傷」になってしまっているのである。

中原と高橋は、一種の「理想」を語っており、主張の「内容」としては間違っていないのだが、当時はまだ「文化人」の間ではその意識において主流派であった「反体制」意識が強すぎて、批判の仕方(形式)が殊更に「挑発的」なものになってしまっている。だから、中原らの批判に当たらない「良識的なオタク」すらも、中原と高橋の言葉には、すっかり腹を立ててしまったのである。

つまり、ここには、複合的な「ねじれ」があると言えるだろう。

中原昌也と高橋ヨシキの立場は「文化人としては主流に属する、政治的反体制」つまり「社会全体の中では反体制だが、文化人の中では主流派」だという「ねじれ」があり、一方「持て囃されたオタク」の方は「政治的には主流派に取り込まれたが、文化人の中では新参者の非主流派」だという「ねじれ」である。この、逆方向の「ねじれ」の接したところに、本書という「ねじれた本」が成立したのだ。

だから、本書が、不必要なまでに「感情的」で「挑発的」なものになったというのも、当時の状況としては、ある程度は仕方なかったとも言えるし、また当時としては、この「挑発性」こそが「売り上げ」にもつながったのであろう。世間に持て囃されて「浮かれているオタク」を罵倒するのだから、それに溜飲を下げる旧来の文化人や趣味人が、少なからずいたはずだからである。

だが、それにしても、本書で特徴的なのは、中原と高橋が「オタク」と「ネトウヨ」を、ほとんど同一視している、という点であろう。

本書には「ネトウヨ」や「ネット右翼」という言葉は、一度も出てこないのだが、これは「リアルに飛び出したネトウヨ」として知られる、かの「在日特権を許さない市民の会(在特会)」の設立が、本書の刊行の翌年である2007年なのだから、当然と言えば当然であった。

世間にはまだ「ネット右翼=ネトウヨ」という言葉が流通していなかったのであり、ネット上で「嫌韓厨」をやっているのは「政治がかったオタク」だと認識されていたのであろうことは、本書刊行の前年に刊行され、ベストセラーにもなった、山野車輪の『マンガ嫌韓流』を意識したタイトルからも明らかであろう。

だから、こうした「政治がかったオタク」を見て、「オタク」に詳しいわけではない中原や高橋が苛立ったのも、決して故なきことではなかったのである。

○ ○ ○

しかし、本書で興味深いのは、中原昌也、高橋ヨシキが「オタクに対する罵倒」で、しばしば「意図的な差別表現」を採用している点である。

今なら決して活字にならないような表現が頻出して、ある箇所では、なかば冗談的にではあれ「編集部からの警告文」が挿入されていたりする。

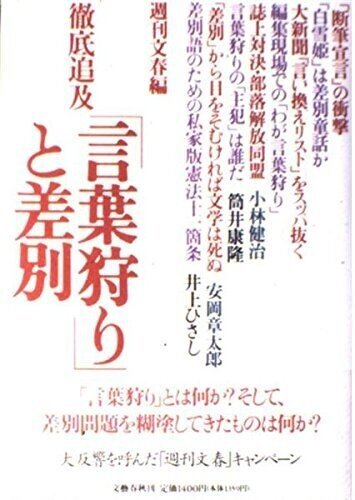

そして、こうした殊更なまでの「タブーへの挑戦」ぶりを見ていて思い出したのが、「差別的表現規制」問題をめぐる1993年の筒井康隆による「断筆宣言」であり、本年(2021年)に開催された「東京2020オリンピック・パラリンピック大会」の開会式で音楽を担当する予定だったミュージシャンの小山田圭吾が、学生時代に障害者イジメを行っていたという昔のインタビュー記事が問題となって辞任した事件である。

小山田の辞任が報じられた際に「あの当時は、ことさらに露悪趣味なことを口にするのが流行っていた」というような証言記事を読んで「そうだったかなあ?」と引っかかっていたのだが、今回、本書『嫌オタク流』を読んで、その背景を探ってみると、小山田の発言が、筒井康隆の「断筆宣言」の翌年であり、当時は「言葉狩り」の問題が、出版業界で大きく取りざたされていたのを思い出した。

そうであれば、ただでさえ「反体制」たるべき「ロック」音楽の雑誌が「言葉狩り」への抵抗として、殊更に「タブーへの挑戦」をしていたとしても、ぜんぜん不思議ではないわけである。「俺は障害者に対して、優しくなんかなかったよ」「差別もしたし、イジメもしたよ」といったような発言は「偽善的に優等生的で事なかれ的な、世間の保身主義」への抵抗として、殊更になされた露悪的な「尖った表現」だったのかも知れない。

で、こうした「反・言葉狩り」から十数年後に刊行された本書『嫌オタク流』にも、そうした「挑発的な反体制マインド」の残滓が残っていたのではないだろうか。

しかしそれは、所詮「残滓」でしかなく、中原や高橋は「オタク」を罵倒し、それに絡めたかたちで殊更に「不適切表現」を口にしてはいるものの、

『今は人の死を笑ったりバカにできない。ブラックユーモアも通じない世の中になっていて。』(P75・高橋)

といった「予防線としての自己正当化」もなされている。つまり「自分たちが、ブスやバカや身障者をネタにするのは、そうした人たちを心からバカにし差別しているからではなく、表現規制に抵抗してするためなのだ」と言いたいのである。

したがって、本書では、主に中原が(ブラックユーモア的に)差別的表現を口にした後に、高橋が「それはひどい」とか「差別でしょ」などといった具合にツッコミを入れ、中原が「差別はしません」とおふざけ半分に断言するといった、お約束コントのようなやりとりが何度かなされている。要は、読者に向けての「あなたはブラックユーモアを解しますよね?」という予防線であり、アリバイ作りだ。

つまり、中原昌也と高橋ヨシキは「反体制・正統派文化人」として、殊更に「差別的表現」を口にしながらも、それを向ける相手は、新参者の「オタク」に限定して、決して「女性」や「障害者」や「在日朝鮮人」を差別したりはしないのである。

だが、これこそがまさに「差別」であり、中原と高橋の言葉に対し、多くの「オタク」(レビュアー)が「差別」だと批判したのも、故なきことではなかったのだと言えよう。

一一要は、中原昌也と高橋ヨシキの「反体制」は、「ポーズ」の域を出ない、中途半端で保身的なものであり、結局は「弱い者いじめ」にしかなっていない、ということなのである。

言うまでもないことだが、本物の「反体制派」など、10人に1人もいない。

したがって、「ロックミュージシャン」だから、「文化人」だから、みんな「反体制」だなんてことは、今も昔もなく、間違いなく9割以上は、その自覚のあるなしにかかわりなく、「保守派」か「偽・反体制派」でしかあり得ないのだ。

ちなみに、今回、問題となった小山田圭吾の「いじめインタビュー」が掲載されていた雑誌は、『ロッキング・オン・ジャパン』(1994年1月号)、『クイック・ジャパン』(95年3号)などであり、『クイック・ジャパン』の版元は、本書『嫌オタク流』と同じ「太田出版」であった。やはり、両者の「相似」は、決して偶然だけではなかったのである。

なお、太田出版は2021年7月19日に、社長の岡聡名義で「『Quick Japan 第3号』掲載の小山田圭吾氏記事についてのお詫び」という謝罪文を、自社ウェブサイトに掲載している。

初出:2021年9月20日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○