美術史第56章『先史インド美術』

インド地域に於いての最も初期の先史美術の作品としては彩文土器、テラコッタの像、マディヤプラデシュ州を中心とするヴィンディヤ山脈周辺の膨大な狩猟・採集・戦闘など当時の生活を描いた世界最大の岩壁画群などが存在しており、比較的発達した先史絵画があった。

しかし、本格的に彫刻や建築などの造形美術作品が作られるようになったのはパキスタン周辺のインダス川やその支流付近の広い地域で前3千年紀から前2千年紀にかけて繁栄したインダス文明であった。

インダス文明はレンガで構築された建築物、非常に整った街路や下水道を持った高度な都市を発達させたが、ジッグラトを作ったメソポタミア文明やピラミッドや神殿を作ったエジプト文明とは違い王権・神権を誇示するため大型の神殿や神像、宮殿、王墓を作ることはなかった。

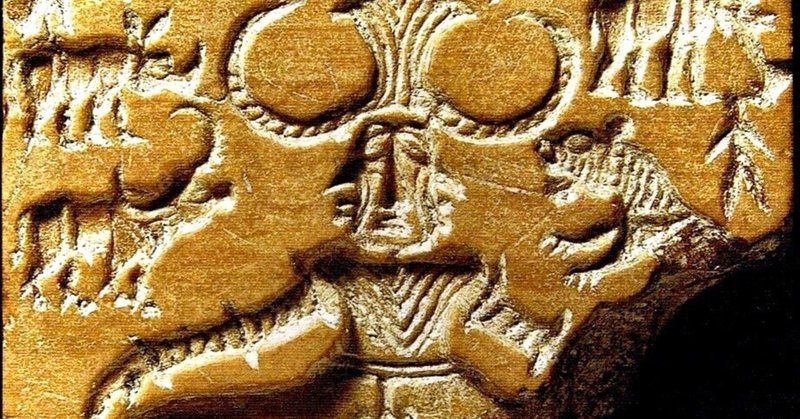

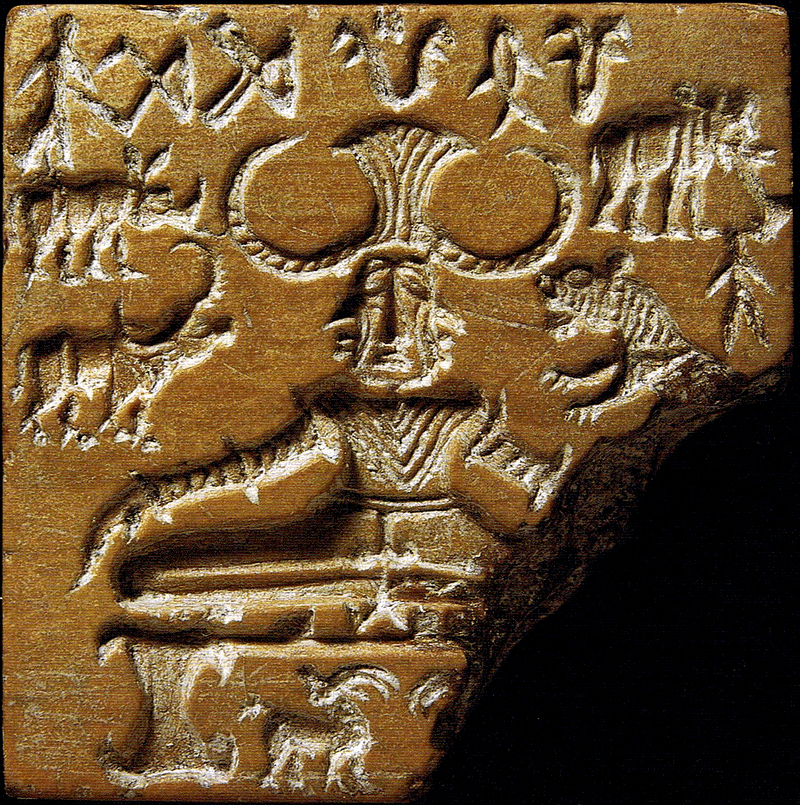

そのため、インダス美術の遺品として残っているのは「神官王像」や「踊る少女」などのようなテラコッタの像などの小品が主で、印章につけられた水牛や象、瘤牛、犀などの動物やヨーガをおこなっていると思われる人物像は後のインド文化にも繋がっていると思われる。

しかし、インダス文明にて使われたインダス文字は当時の言語を書き表していることはわかっていても解読できず、メソポタミア文明と交易しメルッハと呼ばれていた程度の情報しかないため詳しい繋がりは不明となっており、恐らくはインド・アーリア人がやってくる前のドラヴィダ系民族(現在のタミル人などと同系統)による文明だったとされている程度である。

インダス文明の主要な都市としてはモヘンジョダロ、ハラッパー、カーリバンガン、ロータル、ドーラビーラ、メヘルガルなどがあり、特に著名でインダス文明都市の中で最も多い4万人の人々が住んでいたと思われるモヘンジョダロはレンガを積み上げた人工の丘の上に築かれた都市であった。

モヘンジョダロの都市技術はかなり整備されていて、碁盤目状に区画され道路もレンガで舗装、上下水道も完備した東の市街地とレンガで作られタールで防水にされた何らかの宗教儀式に使われる沐浴場などのある西の城塞に分けられており、街の周囲には集会所などに使われたと思われる建築物群が存在するという作りになっており、インダス文明での建築分野での発展が伺える。

そして、インダス文明が衰退した後の前15世紀、中央アジアやイラン高原の遊牧民インド・ヨーロッパ系民族の一部であるアーリア人がヒンドゥークシュ山脈を突破しインド北西部の地域に移住、その後の前10世紀にはガンジス川流域に到達し、その間、インド・アーリア人は現地のドラヴィダ系民族を吸収、「リグ・ヴェーダ」「ブラーフマナ」「ウパニシャッド」などインド・アーリア人の聖典「ヴェーダ」と「バラモン教」が生まれると、複雑な祭祀が行われるようになった。

これにより当然、そのような複雑な儀式を取り仕切る神職階級バラモンの地位が上昇し、この時期にバラモンをトップとするカースト制度もといヴァルナ制度という身分階級が形成され、インドの文化面の基礎が築かれた。

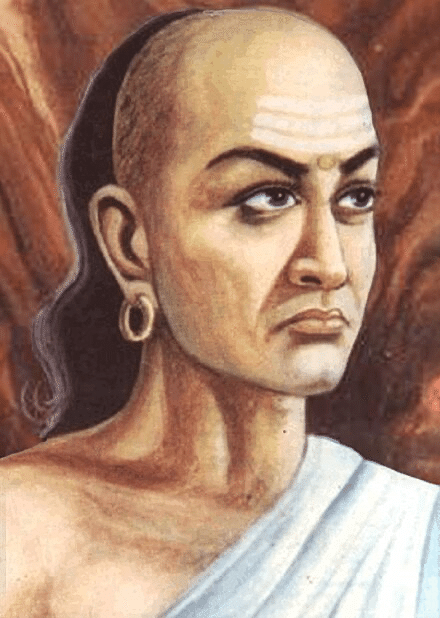

その一方、その後の紀元前4世紀、インドの基礎とも言えるカースト制度の秩序が揺らいでいた東インドのナンダ朝マガダ王国に反乱したチャンドラグプタとカウティリヤにより建国された「マウリヤ朝」が北インドを統一するまでは、バラモン教は自然現象を神とするため祭祀の儀式を重んじ神殿などを全く必要なかった。

そのため、この時代の美術は形として現在まで残っておらず、インダス文明衰退後からマウリヤ朝の三代目の王アショーカ王の大規模な仏教建築事業までは後世に残る美術品が作られる事はなく、アショーカ王以降のインドでは宗教美術作品が多く作られることとなる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?