セシュエー 『分裂病の少女の手記』 : 〈分裂病〉気質の日本人

書評:マルグリート・セシュエー『分裂病の少女の手記 心理療法による分裂病の回復過程』(みすず書房)

分析心理学の古典と言っても良いであろう一書である。

原著刊行年が記されていないようだが、翻訳書の初刊が1955年だから、おおむね1950年前後ということでいいだろう。

本書の魅力は何と言っても、「精神分裂病」一一今の「統合失調症」の患者であった仮称「ルネ」が、心理療法士である著者セシュエーの分析治療を受けて快癒した後に書いた、発病から快癒までの自身の内面の動きを記した「手記」部分であろう。

翻訳書約160ページのうち、この手記が110ページを占め、その後にセシュエーの「分析的解説」が付くという構成になっている。

「ルネ」は18歳で「精神分裂症」を発症し、精神病院への入退院をくりかえしながら、著者の分析治療も受けるが、それらの治療はすぐには功を奏せず、一度は、増悪期の幼時退行にまで至るも、まだ治療法を確立していなかった著者の献身的な治療が功を奏して、見事な回復に至る。つまり、著者側から言えば、「ルネ」の治療経験が、著者の治療法を、その確立に導いたということになる。

ともあれ本書は、そうした「事例報告」的な著作なのだ。

本書のこういう「作り」を見ると、私を含めて、疑り深い人は、「ルネの手記」が回復後に書かれたものだから、という理由で、著者の分析理論に好都合なかたちで書かれたものではないか、という疑いを抱くことだろう。

実際「ルネ」は、治療を受けていた当時は、セシュエーを「ママ」と呼んで慕い、セシュエーを心の支えとして分裂症と戦い、また、この心の絆があったからこそ、セシュエーの治療は功を奏したのであるし、のちに「ルネ」は、セシュエーの養女にもなっている。

だから、セシュエーが、本書(あるいは、前書の『象徴的実現 分裂病少女の新しい治療法』)を書くために「お話」を作り、「ルネがその影響下に、この手記を書いた」という疑いが持たれやすい状況にあったというのは事実であろう。そのため、前著『象徴的実現』や本書が刊行された際には、著者の分析(病状解釈)に疑いを持ち、「そううまくはいかない」ということで疑義を呈した分析治療者や学者もいたそうである。

しかしながら、これは「言い出したら切りがない」といった種類の疑義でしかないのではないだろうか。

というのも、「精神分析」とか「精神分析治療理論」といったものは、個々の症例に対して個別的に対処する中で、共通項の発見を積み重ね、それらを統合するかたちで構成される「説明理論」でしかなく、「物理的真相がわかる」といったことではないからだ。「説明理論」とは、要は「合理的な絵を描く=図式化する」という、実践的行為なのである。

そう割り切って、中途半端な疑義を挟むことなく、虚心に「ルネの手記」を読み、セシュエーの「分析的解説」を読めば、本書はとても面白い、すっきりした「治療理論書」だと言えるだろう。

この理論で、どんな場合にもうまくいくということではなく、うまくいった治療事例を、仮説的に方法化して見せたのが、本書なのである。

まあ、こういう細かいところは考えなくても、「ルネの手記」だけでも十分に興味ぶかく読めるはずだ。

私たちは、よく小説や映画などの中で「分裂症=統合失調症」的な人物に接することがあるけれども、彼らの「主観的内面」というのは、回復後の「ルネ」自身を含めて、なかなか「当事者」でない者には描きにくいものだろう。ましてや「映像化」することなど、ほとんど不可能である。

だからこそ、原理的に「完璧ではあり得ない」としても、分裂病当事者の内面を窺うための参考資料として、「ルネの手記」は、きわめて貴重であるし、その意味で興味ぶかく、面白いのだ。

○ ○ ○

ただ、そうした「生モノ」である「ルネの手記」やセシュエーの「分析的解説」を、ここで要約しても、あまり意味がないと思うので、私はここで、本書から受けた印象を、私たち「日本人」に当てはめてみたいと思う。

セシュエーによって描き出される「ルネの分裂症」とは、要は「問題のある生育環境に育ったルネ」が、それによって健全な「自我」の発達完成に失敗し、「自我」が「無意識」によって侵食され、未熟な「自我」が崩壊して、「自他未分の状態」に陥った一一と、おおよそこのように理解して良いものだと思う(言うまでもなく、これは私の解釈で、著者の解釈そのものではないかもしれない)。

つまり、「ルネ」における「分裂病=統合失調症」とは、健全に発達した「自我」による「世界認識の統合」が不可能になり、言うなれば「世界像が分裂状態のままになった」状態だと言っていいだろう。

しばしば、「分裂病=統合失調症」は、「多重人格障害」と混同されるが、「多重人格障害」というのは、言うなれば「統合された人格が、複数あらわれる症例」のことであり、そもそも「自我の統合的確立がうまくいかない症例としての統合失調症=分裂病」とは、真逆なくらいに違ったものなのである。

ともあれ、「分裂病=統合失調症」とは、「自我」の毀損・崩壊によって引き起こされる「世界認識の統合の不可能状態」であり、「自他(内外)未分」の状態を引き起こすものだから、症状としては、幻覚や幻聴が起こる。

「外」から「命令する声」や「避難する声」が聞こえたり、人形などの死物が話しかけてきたりする。これは、自分の中に抑圧していた「無意識(の声)」が漏れ出して、あたかも「他」から届くものと混同されている、ということだ。また、外部が(正常人の認識からすると)「歪んだ」ものになってしまうのも、自身の秘められた感情(例えば、不安など)が、そのまま「外部」の属性として混同されるからだと言えるだろう。

したがって、「分裂病=統合失調症」の治療法とは、「健全な(自立した大人の)自我の確立」を目指すものとなるのである。

しかし、「健全な(自立した大人の)自我の確立」というのは、いかにも「西欧の近代理性主義=プロテスタンティズム」的な「人間認識」だとは言えまいか。

平たく言えば、この日本では、多くの場合に「健全な(自立した大人の)自我の確立」などというものは「求められもせず」、そのために確立もされないまま、「それなりにうまくいっている」といった状況があるのではないか。一一これが、私が本稿で主張したいアイデアである。

よく言われるように、わが国日本では、「強固な自我」に基づく「個人主義」というものが、必ずしも歓迎されない。要は、「個人主義=わがまま」だと考えられがちであり、そうした感じ方の根底にあるのは、日本人の中にある「自他未分の快楽」なのではないだろうか。

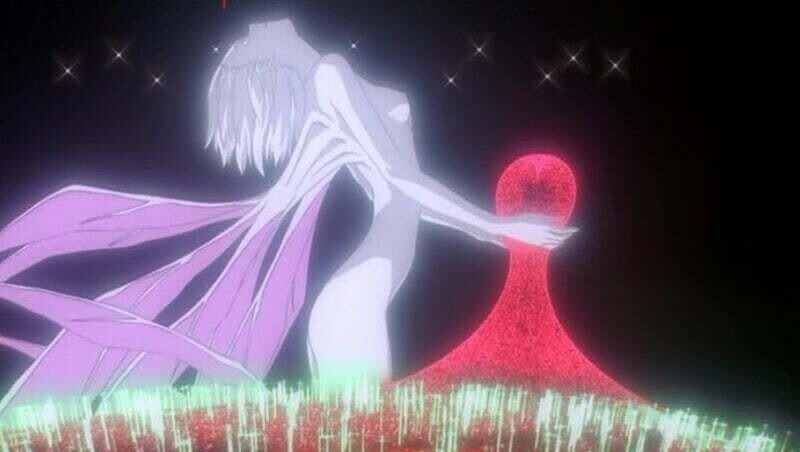

言うなれば、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』で描かれた「人類補完計画」を、そこまで徹底したものではないにしろ、天然で、現にやっているのが日本という国であり、その意味で日本人は、自立しない「国民=(国家の)赤子」なのではないだろうか。

だからこそ、「和を以て貴しとなすべし」の協調主義が重んじられ、「個人の思いや意志」よりも「世間様の意向」の方が重視されがちなのだ。要は、「同調圧力」が、異様に強い国柄なのである。

したがって、こんな日本では「分裂病=統合失調症」というのは、西欧の「個人主義」社会に比べると、先鋭なかたちでは、表れにくいのではないだろうか。

「自他未分」であり「私の意見はみんなの意見=みんなの意見が私の意見」であり、「空気」こそが「私の気持ち」であるというような(内外未分)社会なら、「未熟な自我」は問題になりにくく、西欧的な基準においては「病んでいる」としても、少なくとも日本の「世間」の中では、意外に「良い子」として歓迎されたりするのではないだろうか。

もちろん、こうした社会にはこうした社会なりの長所もあるが、明らかな短所もあろう。

まして、今は否応なしの「グローバル社会」であり、日本人的な「なあなあ」とか「阿吽の呼吸」などというものは、国際社会では通用しないだろう。

つまり、「皆まで言わすな、察しろよ(空気を読め)」というのは通用せず、「考えがあるのなら、ハッキリと話してください。そんな顔をされたって、あなたの気持ちなんか、正確に理解することはできません」と言われることになってしまい、何かと「不都合」もあるのではないか。

ともあれ、日本人には「分裂症気質」的なところがあるように、私には思える。

例えば、アメリカと日本の利害を峻別することができずに、ズルズルと一体化してしまうというのも、日本(の国家的自我)の「統合失調症=分裂病」体質(=脆弱性)に由来するものではないかと、そんなふうな「解説図式」を描くことも、十分可能なのではないだろうか。

(2022年8月25日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○