井土紀州監督 『レフト・アローン』 : スカラベ・サクレか、 フンコロガシか

映画評:井土紀州監督『レフト・アローン』

(※ 再録時註:これも、すっかり忘れていた映画である。私には珍しく、左翼知識人に対し、厳しく注文をつけている。なお、2005年当時、パソコンブラウザ上では、「絓秀実」の「絓」が表示不能であったために、すべて「すが」と平仮名表記されていたが、ここでは引用文部分以外は修正した。)

ドキュメンタリー映画『レフト・アローン』(井土紀州監督)を観てきた。

あらすじは、次のとおりである。

『60年代、進歩的な若者たちは、熱病のような理想に憑かれて行動した。学生運動、体制への反逆、革命。一連のニューレフト運動は、1968年を境にカウンター・カルチャーと結託し、80年代にはサブ・カルチャーとなって脱色していった。1968年に生まれた映画監督・井土紀州は、現在も早稲田大学のサークルスペース移転阻止運動で学生とともに闘う批評家・すが秀実や、松田政男、柄谷行人、西部邁、津村喬といった60年代の学生運動家たちと対話を重ね、ニューレフトの転換点となった68年がどのような年だったのか、探ってゆく。』

(サイト「映画の時間」より)

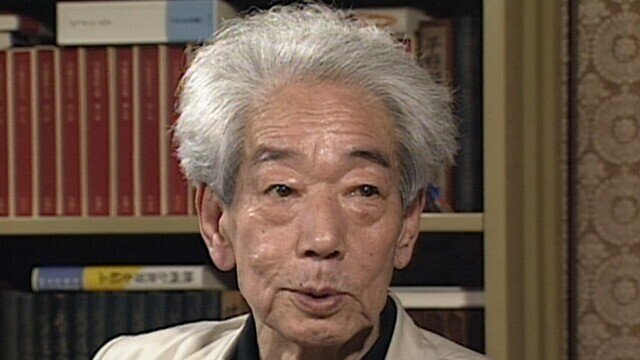

この映画は、二部構成になっており、第1部は「ニューレフト(新左翼)」の誕生にいたる歴史篇。第2部は、この映画の出演者となる、60年代の学生運動家だった、主に文学者たち(絓秀実、松田政男、柄谷行人、西部邁、津村喬)が、それぞれに今をどのように生き、現代とどのように対峙しているか、を描いた現在篇である。

端的に言うと、私がこの映画を観て思ったのは「左翼はカッコわるい」ということであった。

映画の冒頭には、花田清輝の『シジフォスからスカラベ・サクレへ』という言葉が掲げられ、この映画は、主人公たる「60年代の学生運動家だった、独り行くニューレフトたち」の生き方を、ギリシャ神話におけるシジフォス(生死の理に反する行為をしたため神罰として、死後、彼は、永久に丘の上に丸石を押し上げる罰を受けた。石は頂上へ着くと転がり落ち、永遠にそれを繰り返さねばならなかった)にではなく、スカラベ・サクレつまり糞転がしの「カッコわるいけれども、独りで自分なりの生き方を貫いていく」という姿に、重ねて描いたものだと言えよう。

だから、「カッコわるく」しか見えなくても良いようなものだが、しかし、言うまでもなく、この映画は『シジフォスからスカラベ・サクレへ』ではあっても「シジフォスから糞転がしへ」ではない。つまり「スカラベ・サクレ(聖なる黄金虫)」の方にこそ、本意があるのだ。

「スカラベ・サクレ(Scarabeus sacer)」とは、古代エジプトおいて、太陽・生命を産み出す力、永遠に繰り返す再生の象徴とされて以来、今日まで「神の化身」として崇められてきた昆虫である。つまり、スカラベが運ぶ糞は「命の源である太陽」と見立てられ、スカラベはそれを運行させる聖なる存在だとして神聖視されてきたのだ。

この映画には『悲劇から喜劇へ』という章題が登場し、狂言回し役をつとめる 絓秀実が大西巨人に言及するシーンもあるとおりで、結局この映画では、登場人物たる「60年代の学生運動家だった、独り行くニューレフトたち」の生き方を、言うなれば「神聖喜劇」として描こうとした、と見ていい。

しかし、大西巨人の『神聖喜劇』の主人公である東堂太郎が「カッコわるい」かと言えば、そんなことはない。東堂太郎はまちがいなく「ヒーロー」であり「カッコいい」のである。ところが、この映画の主人公たちは「カッコわるい」。

(劇画版『神聖喜劇』より)

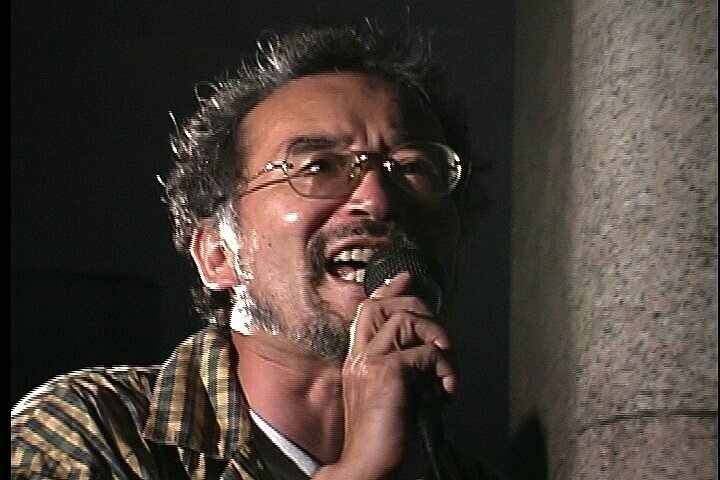

この映画の登場人物たちのなかで、唯一の「転向者」として、本来はカッコわるく見えなければならないはずの西部邁がいちばんカッコよく見え、次には、「ニューレフト」の道から「タオイズム」の方へ逸れていったと思しき人物、津村喬がカッコよく見えてしまう。

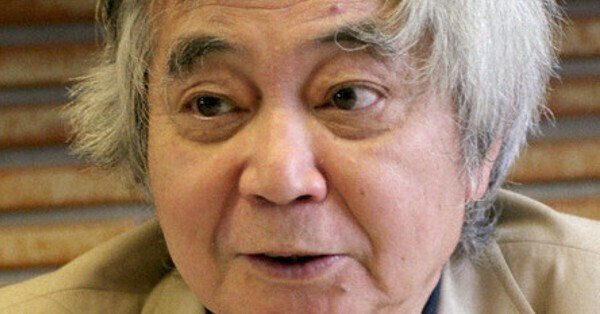

柄谷行人が、その発言(態度)において、かろうじて見るに堪えるものの、主役とも言うべき、絓秀実と松田政男がさっぱり冴えないのだ。

(柄谷行人の画像は、映画『レフト。アローン』から)

私はこれを、単に、彼らの「カメラ映り」や「監督の技量」のせいだとは思わない。

そういう要素もあるにしろ、本来なら「聖なる黄金虫」「神聖喜劇の主人公」として描かれるべき彼らが「カッコわるく」しか見えなかったのは、彼らに固有の問題があるからだと考える。

では、その『彼らに固有の問題』とは何かと言うと、結局のところそれは「良いことをやっているのに、報われていない」という、承認(被評価)欲求的な意識の存在であろう。

彼らは「自分は糞転がしで良い」と言いながら、どこかで今のそんな自分に、確固たる「自信」を持っていない(満足していない)。だからこそ、西部邁や津村喬のような「外れていった人」たちの方にこそ窺える「落ち着き」や「貫禄」といったものが、彼らには窺えないのではないか。

そして、口で言うほどの「自信」「余裕」が窺われない彼らには、むしろどこか「見栄をはって突っ張ってるだけ(=引かれ者の小歌)なんじゃないの」と疑わせる雰囲気が漂っているのである。

もちろん、私は、彼らのそうした「弱さ」を非難しようとも、バカにしようとも思わない。また、基本的には、彼らの立場に共感を持っており、彼らはよくやっているとも思っている。

しかし、彼らが人間的な「弱さ」を曝してしまっているというのも事実で、それに「自覚的ではない」という点が、なにより問題だと思うのだ。

映像とは残酷なもので、彼らが言葉で伝えようとするものよりも、彼らが無意識に発している雰囲気こそを、映像は捉え、増幅して、観る者に伝えてしまう。だから、人前に姿を曝すのならば、自分の姿に責任を持たなければならないし、その責任を絓秀実と松田政男は果たしていない、というのが私の評価なのである。

第2部の最後の方で、若手のニューレフト代表として花咲政之輔が「若者のアナーキーな力を掬い上げているのは、むしろ右翼の方で、左翼はカッコ悪いし学校の先生の御託みたいでウザッタイと思われている」と指摘をしているが、こうした左翼の弱さは、何も『社共』(社会党・共産党的政党左翼)や『日教組』『市民運動』だけの問題ではなく、絓秀実や松田政男を含む「ニューレフト」全体にも感じられるところなのだ。

もちろん、現在の左翼がすべて「あか抜けない」「ウザッタイ」「カッコわるい」とは言わない。

例えば、名のみ挙がったものの、結局は「ニューレフト」と交わることのなかった存在としての大西巨人は、やっぱりカッコいいし、カメラ映えのする独特の風格がある。

つまり、私が言いたいのは「カメラに撮られるのなら、カメラ映えのする人間になれ」ということなのだ。それには「理論だけではダメで、自信に裏づけられた貫禄としてのオーラを持たなければダメだ。そうでありえないのなら、カメラの前になんかしゃしゃり出て来ず、本来の文筆で勝負しておけ」ということなのである。

しかし、では、どうすればそういう「自信」が身につけられるのか?

一一それは、最終的には、自分の現実(秘められた欲望)を直視し、それを剔抉するしかないのであろう。

本当は「糞転がしで良い」などとは思ってはおらず「聖なる黄金虫として評価されたい」と思っている、という本音を認め、そのうえで「俺は糞転がしだけど、カッコいいぜ」という自信を持つことが、大切なのである。

「カッコわるくても良い」ではなく「俺はカッコいいぜ」という自信を持つこと。言い換えれば、「笑うやつは笑え」と開きなおれる自信を持つ、持たねばならぬ、ということなのだ。

なんとなく「カッコよく撮ってもらえるんじゃないか(→カッコいいと思ってもらえるんじゃないか)」なんて期待などしなくてよいくらいの、自分は自明に「カッコいい」という自信を持ち、「映画になんか出る必要なんてないよ(出てやってもいいけど)」というくらいの、傲慢なまでの、自信を持つことが必要なのだ。

そうした、自信が持てないのならば、きれいごととルサンチマンでこね上げた糞を転がす「糞転がし」で「良い」などと、軽口すべきではないのである。

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○