山本芳久 『世界は善に満ちている トマス・アクィナス哲学講義』 : 現代日本における、巧妙な〈キリスト教布教の書〉

書評:山本芳久『世界は善に満ちている トマス・アクィナス哲学講義』(新潮選書)

本書は、見事な「宗教勧誘の書」である。

無論、この場合は「キリスト教」の勧誘であり、「カトリック」への勧誘だ。

仏教の布教手法にも「折伏と摂受」の2種類があって、ごく簡単に言うと『折伏が相手の間違いを厳しく責めて「破折屈伏」させることに対し、摂受は相手の間違いをいったん容認して、穏やかに説得しその間違いを正していくことをいう。』(Wikipedia「摂受」)ということになる。

つまり、「折伏」というのは、かつて日蓮が「国主諫暁」といったかたちで実践して、各種の「法難(正法を弘教するが故の迫害)」に遭ったり、戦後の創価学会が実践して、たいへん評判の悪かった手法である。

現在の日本では、創価学会でさえ「折伏」の実践を行なっていない。「折伏」というのは「白黒はっきりつけようぜ」という考え方に発するものなので、「曖昧に当たり障りなく、なし崩し的に馴れ合うのが好きな日本人」には、そもそも体質的に合っていないのである。西欧人のように「さあ、デイベート(討論)しましょう!」ということにはならないのだ。

だから、現代日本における宗教布教の手法というのは、すべて「摂受」式だと言っても過言ではない。

それは何も、仏教だけではなく、キリスト教だって、イスラム教だって同じだろう。「あなたの信仰は間違っていますよ。そんなもの拝んでいたら、地獄に堕ちますよ」などと言ったら、水をぶっかけられても文句は言えないのだ。

したがって、もともとは「異端審問だ」「焚刑だ」「十字軍だ」などと言って、自らの正義を遺憾なく振りかざしていたキリスト教も、今日では、近代的理性主義が幅をきかせているだけではなく、「まあ、そんなキツイ言い方はやめましょうよ。どっちも良いところはあるんだから、粗探しなんてやめて、尊重し合いませんか。その方が、お互いに気持ちいいでしょう」というのが「良識」たる我が国においては、折伏以上に強引な、かつてのような「三光作戦」めいた布教を行うことなど論外であって、その実践(福音宣教)にあたっては、なるべく「布教の意図」が見抜かれないように、世間話のような感じでやんわりと接近して、だんだんと引き寄せていく、という手法が採られることになる。

かの「オウム真理教」が、世間知らずの大学生に向けて「ヨガは健康にいいよ。君も一緒にやらない?」というところから、信者獲得を目指したのと同じ手法である。

つまり、本書もそういう本なのだ。

まず最初に「トマス・アクィナスって、日本ではマイナーだけど、すごい哲学者なんだよ」というところから入る。「キリスト教神学者」ではなく、「哲学者」だと、無難な紹介をから入るのだ。

無論、これは嘘ではない。トマスは中世の人であり、まだ「哲学は神学の婢(はしため)」だなどと言われ、哲学がキリスト教神学に従属していた時代の人だから、「神学者=哲学者」であり、決して嘘にはならないのである。

また、トマスが何者なのかをよく知らない一般の日本人に「トマスっていう偉大な哲学者がいてね、西欧では研究者が大勢いるんだよ」なんて言う。

これも、嘘ではない。ただ、西欧は基本的に「キリスト教圏」であり、キリスト教信者が多く、学者にもキリスト教徒が多いのだから、キリスト教を代表する「神学者」であるトマスの研究者が多いのは、理の当然。西欧は、キリスト教の「地元」なのだ。西欧に比べ、日本には夏目漱石や三島由紀夫の研究者が多いのと、まあだいたい似たような話なのである。

で、トマスを「哲学者」だと無難に紹介した後、それでもまだ宗教に警戒心を持っているかもしれない一般日本人(読者)に対しては、トマスの神学の中でも一番「神学くさくない」部分たる「(人間)感情論」を、一般的な「人間哲学」のごとく紹介して「どうです。人間を鋭く分析しているでしょう」といったかたちで感心させる。

この段階では、「神」という言葉は一切つかわない。そんな言葉を使うと、途端に「勧誘か!?」と警戒されて、敬遠されてしまうからである。

だから「感情論」という一般的な話で感心させて、「どうです、中世の人だけど、今でも十分に通用する人間論哲学でしょ?」と、そういう方向で話に引きずり込み、徐々に「人間の感情とは、どういうものか」から「人間にとって大切なものとは何か」という話にズラしこんでゆき、悩んでいる人が多いこのご時世において「あなたが、いま求めているものとは何か?」とか「あなたは、何か思い違いをしていないか?」「あなたが、真に求めているものとは何か?」そして「あなたが、真に求めるべきは何か?」という具合にズラしていって、その「結論」としての「あなたが求めるべきは、神なのですよ」とは言わずに「寸止め」にして、「まずは、トマスに興味が湧いたら、そこから少しずつ学んでいき、何を求めれば良いのかを考えてみては、いかがですか?」と、押し付けがましさを一切出さずに、「暗示誘導」するのである。

一一現代日本における「布教手法」として、これはまさに、完璧ではないか。

本書は、「哲学者」と「学生」による「架空対話」のかたちで書かれており、「哲学者」とは「トマス研究者の大学教師」であり、一方「学生」の方は、ごく当たり前に「宗教に多少の警戒感を持っている若者」として描かれている。

(※ 本書著者:山本芳久教授)

つまり、「哲学者」の方が、トマス哲学を「一般哲学」的に見せようとすると、学生の方は「でも、トマスは神学者なんだから、結局は、キリスト教の神を肯定するための議論を展開しているんでしょう?(だから、鵜呑みにはできない)」と、何度も警戒感を露わにするのだが、「哲学者」の方は「トマスの神学は、そんな結論ありきの、薄っぺらな哲学ではない」というかたちで、「学生」の鋭い追及をかわす。

しかし、ここで注目すべきは、「哲学者」は決して「トマスの哲学は、神のためのものではない」とまでは言わないことだ。それを言ってしまうと、完全に「嘘」をつくことになるからである。

つまり、「哲学者」が言うのは「トマスの神学は、結論ありきで、神の正義を立証しようとするものではない(けれども、結果として、神の正しさを立証することになるだろうと信じてなされた、論理的な哲学である)」ということなのだ。

言い換えれば、「哲学者」は、トマスの「哲学=神学」は、「演繹法ではなく、帰納法だ」と言っているだけで、最終目標が「神の正義の論証(弁神論)」であることを否定しているわけではない。見る人が見れば、すぐに「嘘」だとバレるような「嘘」はつきたくないだけなのだ。

要は、トマスは、心から「神」を信じていたからこそ、「神は正しい」という結論に、無理やり持ち込む必要など、毛ほども認めていなかった、ということだ。だから、真っ当にこの世界を分析検討していけば、おのずと必然的に「神は正しい」という結論に行き着くと信じていたので、真面目に「この世のあらゆること」を論理的に分析したのである。

無論これは、トマスが「この世の客観的分析を目指していた」ということではない。

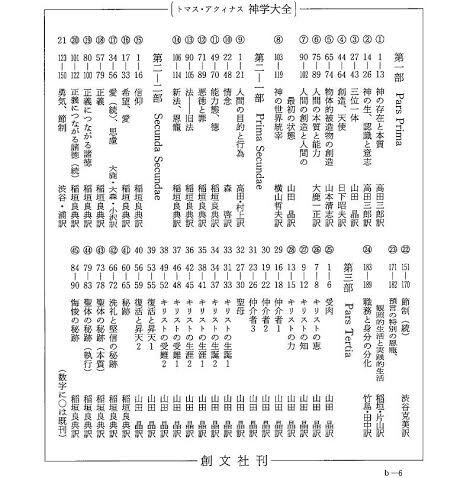

現にトマスの主著たる『神学大全』は、文字どおり「神学書」であり「神についての本」であって、その中に含まれる「感情論」を含む「人間論=被造物論」は「神についての研究の一部=神の作りしものとしての人間」についての研究でしかなかったのである。

本書中にも紹介されているとおり、『神学大全』は極端に大部の書物であるし、トマスの神学書は膨大な量になる。なぜそうなったのかと言えば、それはトマスが、アリストテレスの体系的学問を理想とした、「体系的研究」を好む研究者だったからであり、要は、端から端まで漏れなく論じて、統一的な「神の論理的分析体系」を構築したかった人だったのだ。

とにかく「すべて」を抑えたかったから、当然のごとく「神の被造物たる人間」についても分析的に論じたのであって、今の哲学者のように「人間を目的として、人間を分析的に論じた」わけではないのである。トマスは、あくまでも「神を徹底的に信じて、誰よりも体系的に、神を分析したかった人」なのである。

(※ 『神学大全』は未完だが、邦訳版でも全45巻になる)

一一だが、そのトマスが、最晩年に、聖ニコラウス礼拝堂でのミサ中における見神体験から『神学大全』の執筆を放棄してしまい、その理由を尋ねたレギナルドゥスに対し「私が見たものにくらべれば、私がこれまで書いたものはすべてわらくずのように見えるからだ」と言ったことの意味は、トマス神学を中心神学に据えるカトリック教会には、たいへん「不都合な事実」ではあろうとも、やはり無視否定できない「重い事実」である。

なぜなら、トマスにとって「神の真実」とは、『神学大全』を含む彼の膨大な著作すべてが「わらくず」にしか見えないほどのものだと言うのだから、『神学大全』に含まれた、彼の「(「感情論」を含む)人間論」など、それこそ「わらくずの中のわらくず」に過ぎないというのが、信仰者トマス自身の、率直な評価だったということになるからである。

したがって、トマスがそれほど高く評価し崇めた「神の真実」の方を語ろうとはせずに、「わらくずの中のわらくず」たる「トマスの人間論」を、「客寄せ」のために、ことさらに有り難がって強調して見せるというのは、トマスに対する「背信」にも等しい「欺瞞」だと言うべきなのだ。

ちなみに、そんな「欺瞞的」な本書における「誘導的議論」の肝は、「愛と憎しみ」という「感情」分析において、「愛が最も根源的な感情であり、憎しみすら、愛を前提として存在する感情でしかない」といった説明である。

これは、結局のところ、本書後半で「感情論の紹介は、トマス神学についての、取っつきやすい導入部に過ぎなかった」と、本書の真相(当初隠していた、著者の狙い)が明かされた後に、やはり「愛が根本」だということを語らなければならなかったからなのだ。「トマスの神学は、確かに、神のためのものであったけれど、そこで語られる、愛が根本だという洞察は、信仰の有無にかかわらず、真実だ」という理屈を展開するためである。

そして「愛が根本(最重要)」という理屈から「神への愛が根本(最重要)」だという本音には、あと半歩の距離しかないのである。

しかしながら、「愛がすべての動因であり、憎しみさえ、その愛への障害として(の影として)しか存在し得ない」という「愛が根本」論は、本当のところは、なにも「愛だ、憎しみだ」などという「倫理的」で「宗教くさい」語り方をしなくても済むものである(でしかない)。

一一つまり、すべての根本は「物質的な生々流転」であると、「科学的」に言えば、それで済む話なのだ。

平たく言うと、すべての生命の根源には「無限に等しい、時間と空間」が前提としてあり、その中ではおのずと、あらゆる「変化」が生ずる。元素が化学反応を起こしていろんな物質を作り、やがて有機物を作り、生命を生み出し、膨大な時間をかけての進化によって、人間が生まれた。この「膨大な時間と空間における(においてのみ可能な)変化」というのを、文学的あるいは比喩的に言い換えれば「神の愛」ということになる。

「神が、自身の似姿として人間を生んだ」というのは、「あらゆる変化生成の可能性を内在した、膨大な時間と空間(時空=宇宙)」こそが「神」の正体だ、ということを意味する。

ただ、そんな「神」は、「人間」を生もうとして生んだのではなく、「あらゆる変化(生成と崩壊)の可能性を内在した、膨大な時間と空間」としての、膨大な「作品」の中の一つとして、たまたま「人間」を生んだだけなのだ。そこに「意志」や「意味」など当然ない。

ともあれ、人間は「確率論的必然」として生まれた。いや、その前に、原始的な「生命」が生まれた。

生命は「確率論的変化」の結果として「進化」した。その進化の過程で、たまさか「種の拡張」という方向性が生まれてきた。本書における『自己拡張性』(P237)の正体とは、たまたま進化論的に生まれた「種の拡張」傾向のことなのだ。そういう生物だけが生き残れるし、生き残ったというだけの話だ。

また、本書において「愛」と対比的に語られる「憎しみ」もまた、その本質は「生命に仇なす苦痛」のことだ。

生命を危険にさらすものに「苦痛」を感じて、それを回避するという能力を持った生物だけが、おのずと生き残った。自然淘汰による「進化」の結果だ。その「苦痛回避能力」の一つの進化形態が「憎しみ」という感情に他ならない。人間は、自身の生命を危険にさらす可能性のある存在に対して「憎しみ」や「嫌悪」を抱くよう、プログラムを発展させた「知的」生命体だったということである。

つまり、本書で語られたことは、「トマス哲学」など持ち出さなくても、「神」などという胡乱なものを持ち出さずとも、当たり前に説明できることを、「(キリスト教の)護教的」に、持って回って「表現(レトリック)」していただけなのである。

○ ○ ○

そもそも、宗教書における「対話形式」というのは、しばしば「ご都合主義的に欺瞞的」なものが多い。

私が最近読んだ、仏教学者・佐々木閑の『別冊100分de名著 集中講義 大乗仏教 こうしてブッダの教えは変容した』なんかも、その好例であった。(拙レビュー乞参照)

「対話形式」というのは、読みやすいし「読者の立場を代弁する(はずの)客」の側(本書では「学生」)の発言を、著者が都合よくコントロールすることができる。

「客」に、「作者の立場を代弁する主人」(本書では「哲学者」)に対して、読者が常日頃から抱えているであろう「疑問」について質問させることで、読者を満足させるのだけれど、当然のことながら「客」の発する「鋭い質問」は、決して「真の急所」を突くものではなく、その手前で「寸止め」されるものでしかない。

作者は、読者が持っているだろう疑問を先回り的に「客(学生)」に提示させて、読者の満足をさせながら、手慣れた手つきで、その追求を、誤魔化しで、かわす。素人が思いつくような「鋭い質問」など、彼らにとっては、何度もなされた「よくある質問」に過ぎないから、その上手な回答については、遠の昔に練りこまれて準備されていたのである。

だから、読者は騙される。最後の急所まで突き進めずに、著者に体良く、煙に巻かれてしまうのだ。こうした「対話形式」による「斬り込みと切り返し」とは、作者が読者に仕掛けた「肉を切らせて骨を断つ」式の、巧妙な欺瞞なのである。

つまり、「読者を代弁する客(学生)」とは、所詮は「作者による、主客一人二役の片割れ」でしかない。

したがって、「客(学生)」の正体とは、著者が「哲学者」に、

『ここで誤解しないでいただきたいのですが、トマスが紹介する「異論」というのは、わざとしょぼい「異論」を用意して、後でそれをボコボコにやっつけるといった感じの、藁人形のようなものではありません』(P184)

と語らせている、著者の「藁人形」そのものなのだ。

最初のうちは読者の側に立って「トマスも所詮は宗教家だ」と警戒しているけれども、だんだんと「哲学者」の口車に乗せられてゆき、最後はトマスの哲学に敬服して、もっと研究してみたいなどと、少し先の「洗礼(入信)」を匂わせるような、「素直な」存在に飼い馴らされてしまう。

現実の「客」であれば、一般的な哲学の話ならば警戒しながらも耳を傾けただろうが、話が「愛が根本」だみたいなことになってきたら「そろそろ、お出でなすったな」と警戒することだろう。

だが、作者の「藁人形」でしかないこの「学生」は、最後は「人間は完璧なものではあり得ないので、愛されるもの(=魅力的なもの)に出遭えば、それを受け入れて愛するという受動性も必要」だなどという「筋書きどおり」の作者の甘言に呑み込まれていくのである。

(オウム真理教の高学歴信者たちも、きっと、この「学生」のように「悩み(弱み)」を抱えた、世間知らずの、ナイーブな人たちだったのであろう)

そんなわけで、本書は、「読める人」にとっては、絵に描いたような「宗教勧誘の書」なのである。

○ ○ ○

さて、そんな本書に、著者と東大で同窓だった國分功一郎(一つ年下)が「東大話法」的な「提灯持ち推薦文」を書いており、「権威」が大好きな人は、これですっかり騙されるかもしれないが、この程度のものに騙されるからこそ、いつまで経っても、人は盲目的に宗教を信じたり、うまい話に騙されたりするのであろう。

ちなみに私は、國分功一郎の著書『はじめてのスピノザ』(講談社現代新書)のAmazonレビュー(「わかりやすい」という〈陥穽〉)を書いて、そこに、同書から、

『 もしもあなたがスピノザ本人に会いに行ったとして、「スピノザ先生、あなたの考える確実性とはなんですか?」と訊いたとします。あなたの懇願に負けてスピノザは一生懸命に説明してくれるかもしれませんが、どれだけ本人から説明を受けたところで、そのように説明を受けただけではスピノザの考える確実性を理解することはできないでしょう。なぜならば、確実なものを認識してみなければ、確実性とは何かは理解できないからです。』(P144~145)

という、國分の言葉を引用して、

『本書は、一読、平易で「わかりやすい」という印象を与える。だから「初心者向け」だとか「入門書」だと評する人もいるだろう。「わかりやすい」から、そのように考えるわけだが、しかし、著者の訴えるところは、それとは真逆である。』

という「警告」を発しておいた。

國分の著書『はじめてのスピノザ』で「スピノザをわかったつもりになるのは(著者である國分自身も書いているとおり)間違いだ」という警告である。

しかし、では、著者である國分自身は、同書でスピノザの「何を説明したつもり」だったのだろうか?

スピノザ本人にも説明が困難なスピノザの認識を、スピノザではない他人の國分が「わかりやすく説明」できるはずがない。にも関わらず、多くの人が「わかりやすいスピノザ入門書」だと「勘違い」してしまう本を書いた國分は、いったいそこに「何を書いたつもり」だったのか。

ともあれ、そうした「わかりやすい」謎の本を書いてしまうところは、本書『世界は善に満ちている トマス・アクィナス哲学講義』の著者と國分は似ており、もしかすると「似た者同士」の共感から、「推薦文」を書いたのかもしれない。

無論、國分が「隠れカトリック」だったというのなら、話もわかりやすくなろうが、そうでないとしたら、こんな見るからに「宗教勧誘の書」を、その点に触れることもなく、しれっと推薦して見せる、哲学者・國分功一郎の方にこそ、私は不気味なものを感じるのである。

ともあれ、「宗教」に無知な読者は、宗教家の「物分かりの良さそうな、猫なで声」には、本書の「学生」なんかよりもずっと強く警戒心を持つべきだし、まして「満たされない心」という「弱点」を抱えている人は「感動的な良い話」には、くれぐれも用心すべきである。

カトリック信者なら、トマスの権威にこだわるのも仕方はないが、哲学するのに、なにも今どき「トマスを再評価」する必要など、まったくないのだ、ということを、非クリスチャンの読者は、冷静になって思い出すべきである。

なぜなら、「トマスが考えたこと」を考え、検討し、それを乗り越えようと思考努力してきた、近代以降の立派な「世俗哲学者」は大勢いるのだから、そっちを学べばそれでいいだけの話なのである。

カトリック信者やトマス研究者は、自分たちの商品価値を高めるためにも「トマスの現代的価値」を高めなければならないのだろう。だが、私たち非クリスチャンは、そんなキリスト教の「売り込み活動」に付き合う必要など、まったくないのである。

「お人よし」は騙されやすい。よくよくご警戒を。

初出:2021年2月14日「Amazonレビュー」

(同年10月15日、管理者により削除)

再録:2021年 2月25日「アレクセイの花園」

(2022年8月1日、閉鎖により閲覧不能)

--------------------------------------------------------------------------

【補記】(2021.11.7)

下の、高橋昌一郎『20世紀論争史』(光文社新書)も「教授と助手の対話」という、同様のパターンで書かれており、読者誘導の共犯的掛け合いになっています。

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・