竹本健治選『変格ミステリ傑作選』をめぐって:可能性としての〈変態性欲〉

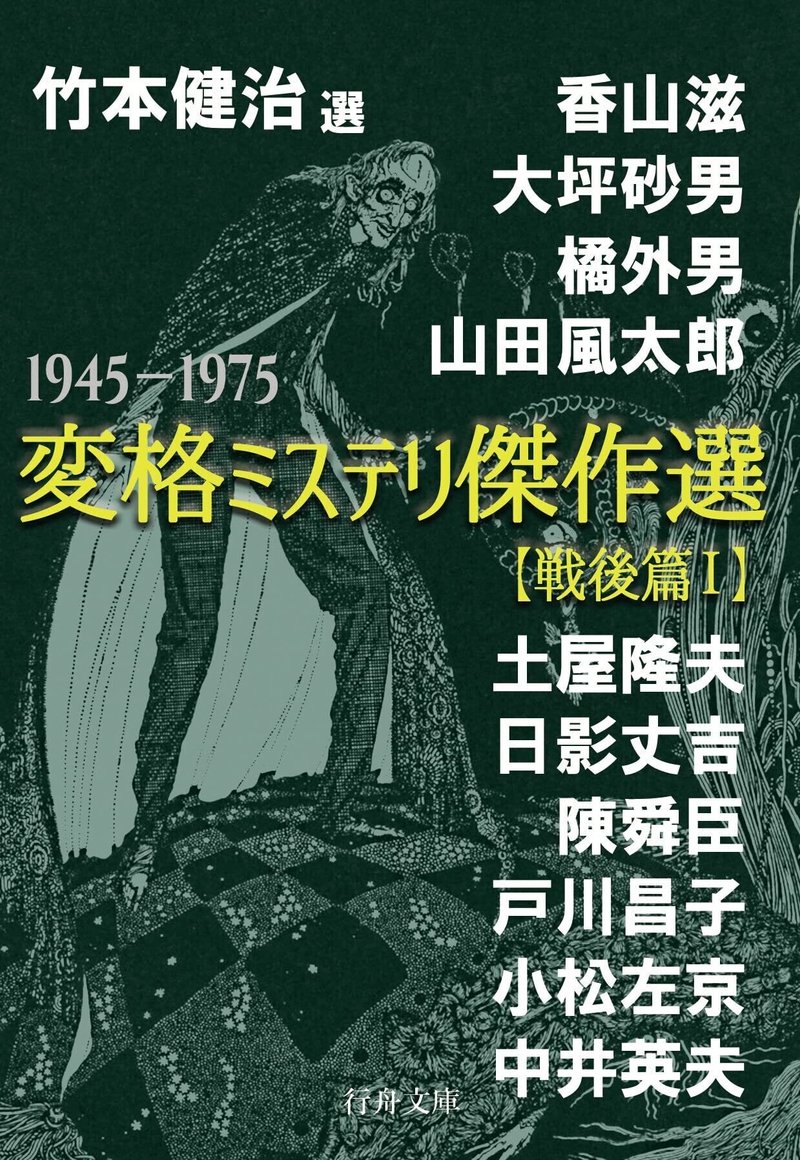

書評:竹本健治選『変格ミステリ傑作選【戦後篇I】』(行舟文庫)

竹本健治の選になる「変格ミステリ傑作選」は、てっきり「戦前篇」と「戦後篇」の2冊構成になるものと思い込んでいたが、「戦前篇」「戦後篇I」「戦後篇Ⅱ」「現代篇」の、4冊構成になるようだ。

今回の「戦後篇I」は1945年〜1975年(雑誌『幻影城』以前)、「戦後篇Ⅱ」は1975年〜1990年(新本格ブーム以前)、「現代篇」は1990年以降と、おおむねそんな感じになるらしい。

さて、今回の「戦後篇I」は、香山滋、大坪砂男、橘外男、山田風太郎、土屋隆夫、日影丈吉、陳舜臣、戸川昌子、小松左京、中井英夫の、10人10作で、これまで読んだことのなかった作品は、橘外男、土屋隆夫、陳舜臣、戸川昌子、小松左京の5作である。いずれの作家も、読んだことはあるものの、本集収録作品は読んでおらず、これはたぶん、長編の代表作を中心に読んだからではないかと思う。

さて、前巻「戦前篇」のレビューで、私は、現在の小説出版界において「〈変格ミステリ〉は、ジャンルとして成立可能か?」と問うた。

戦前の「探偵小説界」において、独特の存在感を示した「変格探偵小説」の、現代における(復権ではなく)復活に道をつける意図を持って編まれたのが、当アンソロジー「変格ミステリ傑作選」だが、戦前に「変格探偵小説」と呼ばれたタイプの小説は、戦後の出版界におけるジャンル内的栄枯盛衰によって、今や、ミステリ小説ではなく、SFやホラーといったジャンルの中に吸収・領有されており、今更それを「ミステリ」の下位ジャンルとして、取り返すようなことができるのだろうか(難しいのではないか)、というのが、先のレビューの趣旨であった。

しかし、本集に収められたいくつかの作品を読んでいて、あることに気づき「この筋でなら、SFでもホラーでもない、独特の変格ミステリも可能なのではないか」と思いついた。

しかし、これは実のところ、かなりの困難を伴うであろうアイデアなのだが、本気で「変格ミステリ」を書こうという方に、参考にお聞きいただきたいと思う。

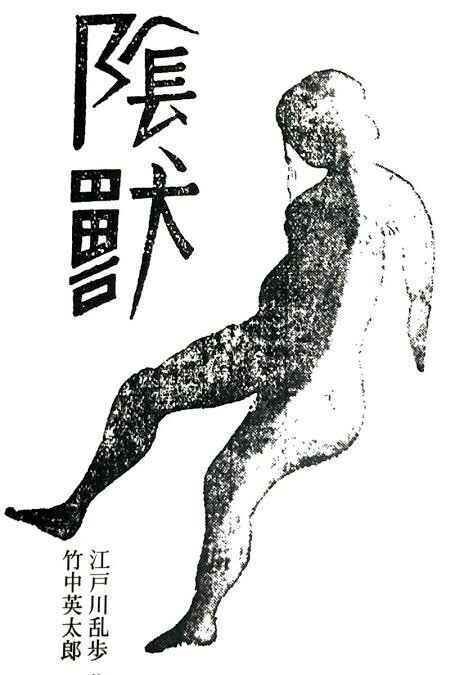

橘外男「陰獣トリステサ」を読みながら、私は「書きたいこと(マゾヒスティックなゲテ物ロマン)はわかるけど、今更こんなのを読んでも、オチが見え見えすぎて楽しめない」と思い、その一方、戸川昌子お得意の、幻想的なエロティック・ミステリ「塩の羊」は「今でも十分面白い」と思った。

しかし、橘の作にしろ戸川の作にしろ「今の時代には書きにくいだろうなあ」と思うと同時に、昨今のエンタメ小説と、かつてのエンタメ小説の違いとして、「エロティシズムの質的相違」があるのではないか、と気づいた。

つまり、昔の「エロティシズム」は、基本的に「暗い」ものであり、どこか「後ろめたさ」を伴っていて、しかし、そうであるからこそ「隠微な魅力」を持っていたし、そこに「変態」的な屈折もあった。

ところが、昨今の「エロティシズム」には、そうした「陰」が無い。

よく言われるように、昨今のエンタメ小説は、「ポリコレ」などの問題もあり、かつて「不倫」とか「変態性欲」などと言われて、公には蔑まれる一方、どこか「隠微な魅力」を放っていたものが、すべて陽の下に引き出されて「何も恥じることはないよ。君は君らしく堂々と生きればいいんだ」ということになってしまった。しかしそうなると、かえって「有り難味がなくなってしまった」のである。

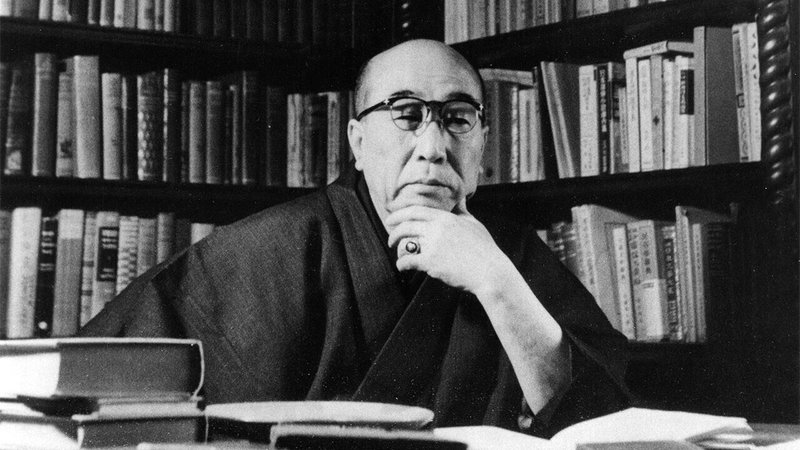

「変格探偵小説」の代表作家といえば、誰であったか? 一一無論、江戸川乱歩である。

では、乱歩のどのような作品が「変格探偵小説」と呼ばれたのだろうか?

それは、「欺瞞と謎解きを主眼においた、理知的・論理的な犯罪小説」である「本格探偵小説」とは違い、「論理によって謎(犯罪的な闇)を解体して、日常性を回復する」のではなく、むしろ「論理で解明し得ない謎を、人間の中に見出して、日常性を解体する」もの(小説)だったと、そんなふうに言えるのではないだろうか。

そして、そうした「論理性を無効化するもの」として利用されたのが、「狂気」と「性」であり、これを組み合わせたものが「変態性欲=性倒錯」と呼ばれるものであった。

つまり、乱歩の当時は、「狂気」や「性」は、「論理性=理性」を無効化する、「魔力」を持っていたと言えるだろう。

どんなに明晰で頭の良い人でも「発狂してしまったらおしまい」だと考えられた。つまり「知性=理性」も、狂気には勝てないのだ。

また、どんなに明晰で頭の良い人でも、「性欲」には勝てない。同様に「惚れた腫れた(恋愛感情)」には勝てない。「知性=理性」で、人間の動物的本能に属する「性欲」や「恋愛感情」を抑制することは、基本的には不可能だ。「私は生涯、不合理な恋愛などしない、性的な欲望も持たないと決めた」と言っても、そうは問屋が卸さないのである。

ことほど左様に、「狂気」や「性」は、「論理性=理性=知性」の最大の敵であり、その意味では「本格探偵小説」の最大の敵にして、その「陰画」的な存在、「理性の光」を放つ「神的崇高」に対する、「すべてを溶解する闇」としての「悪魔」的な魅力を持っていたとでも言えよう。

ところが近年、この「狂気」や「性」ですら、「論理性=理性=知性」の軍門に下らんとしている。

「狂気」とは、「脳における物理的不具合に過ぎない」といった「脳科学」的な考え方が大きく進展して、人間の「心」というものを、特別扱いしなくなってきた。

「心などというものは存在しない。すべては、脳という物理的機構における、化学的電気作用と、それによってコントロールされた脳内ホルモンの働きの総体に過ぎない。それを私たちは、心だと錯覚しているに過ぎないのだ」といった無味乾燥な考え方が力を持つようになり、すっかり「心」の有り難味がなくなってしまって、それに対応する「心の闇としての狂気」も、ロマンティックな暗い魅力を失ってしまったのだ。

昔は「変態」とか「性倒錯」とか「変態性欲」などと呼ばれ、「非正規なもの」「間違ったもの」「歪んだもの」と否定的に捉えられていた「性欲」も、今や「正しい性欲のバリエーション」として認められ、「LGBTQ」は「オーソドックスな性愛」になんら劣るものでもなければ、やましさを感じる必要のない「またひとつの正統」と認められ、陽の下を堂々と歩けるような存在になろうとしている。

いうまでもなく、これはまったく「正しい」。

「理性=知性」が判断評価を下す世界において、すべてのものは、なんらかの理由で「必然的な存在」でしかなく、そもそもそこでは「善悪」などは存在しない。ただ、「時代的・社会的な虚構」における「相対的価値としてのプラスマイナス判断」がなされていただけ、なのだ。

その意味で、「理性=知性」に反すると見えるものも、すべて「理性=知性」の光の下に、本質的に「整理」され、正しく位置付けられなければならない。世界はそのようにして進歩してきたし、今もしているのだ。

一一だが、「それでは、息苦しい」と感じてしまう部分が、人間にはある。

すべてが「理性=知性」の光の下に「整理」されてしまう世界には、何の「魅力」も無いではないか。

なぜならば、そこでは「現実を超えて、想像力を羽ばたかせる余地としての闇」が、仮借なく、暴力的といって良いほどの勢いで、奪い去られているからである。

だからこそ、竹本健治は「変格ミステリ」の必要性を感じたのではないだろうか。

その昔、「変態」とか「性倒錯」とか「変態性欲」などと呼ばれ、「非正規なもの」「間違ったもの」「歪んだもの」と否定的に捉えられていたものが、今や、社会の中に「正当な位置」を与えられてしまったが、そもそも人間というものは、24時間、理路整然とした社会の中にいたいという存在ではない。やはり、自分が一人になれる、「社会的束縛」から自由になれる、「闇の時間」を必要としているのではないか。そうでなければ「窒息してしまう」と。

だが、もはや単純に「変格探偵小説」に戻るわけにはいかない。すでに世界は、乱歩の昔とは違って、「理性=知性」の暴力的なまでの力が、世界の大半を照らし出し、その占領下に収めている。

だとすれば、それと真正面から対決するような「変格探偵小説」では、もはや勝ち目はない。

ならば、なんらかの意味で、現代に対応した「闇の力」としての「変格ミステリ」が模索されなければならないだろう。それに失敗すれば、私たちは、照りつける太陽の下で健康的に日焼けして、きっと焼け死ぬことになるだろう。

だから、私の考える、「変格ミステリ」を立ち上げる上でのポイントとは、やはり「狂気と性の復権」である。

それは、「理性=知性」によって脱色された「物理現象としての狂気と性」ではなく、そこから逃れゆく「地下室の常闇」のようなものでなければならない。商業的に脱色された「まんが・アニメ的リアリズム」(大塚英志)的なものであってはならない。もっと「隠微な身体性」を回復したものでなくてはならない。「整理や合理化」に逆行するものでなければならないのだ。

だが、ミステリ小説の世界においてさえ、ほかでもない「新本格ミステリ」が、過去の「本格ミステリ」から、その「泥臭さ」「人間臭さ」「性液臭さ」を脱臭・脱色した、「まんが・アニメ的リアリズム」とも共振する、デジタル的感性に基づくものであることに思い当たってみれば、「本格ミステリ」に対応するものとしての「変格ミステリ」という、竹本健治が案出したアイデアが、ある種の「語義矛盾」を孕んでいることに気づかざるを得ないだろう。

それは、「変格」という「闇を志向するもの」と、「ミステリ」という「現代化」の性格を持つ「光を志向するもの」との併存である。

無論、この時代に、「闇」としての「変格」性を呼び戻そうとすれば、単純に「光」と敵対すれば済むというものではないだろう。それでは勝ち目はない。

ならば、なんらかの形で「光」を取り込んで、それを「闇」に転換するといった欺瞞的手口が必要となる。だから「変格ミステリ」という語義矛盾は、必ずしも否定さるべきではない。

しかし、では具体的に、どうすれば良いのか?

その問いに対する私の提案は、前記のとおり「狂気と性」の「復活」である。

「狂気と性」こそが、「変格ミステリ」を立ち上げるための、柱になるのではないかと、私は「直観」している。

それは理屈ではなく、理屈から逃れゆく「アナーキーな力の闇」でなければならないと、私は「直観」しているのだ。

一一したがって、これは「論理(ロジック)」ではないのである。

(2022年8月1日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・