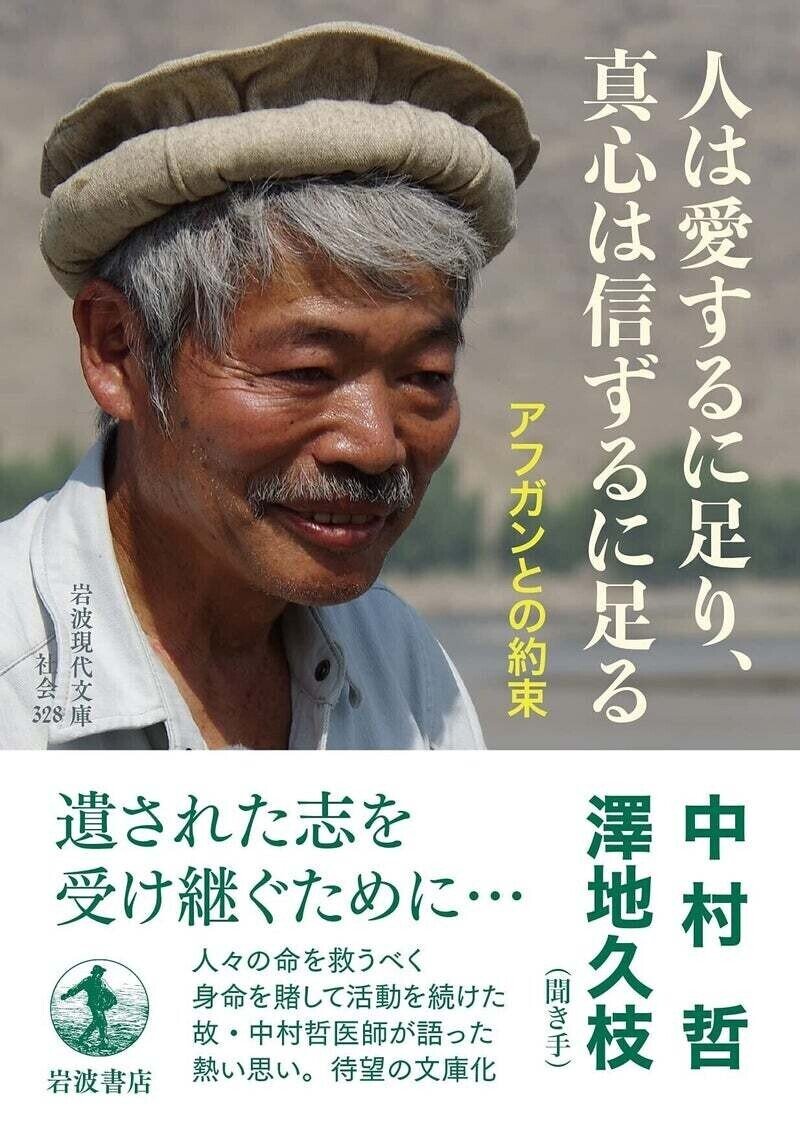

〈侠客〉の裔 : 中村哲 ・ 澤地久枝 『人は愛するに足り、 真心は信ずるに足る アフガンとの約束』

書評:中村哲、澤地久枝(聞き手)『人は愛するに足り、真心は信ずるに足る アフガンとの約束』(岩波現代文庫)

本書のタイトルを初めて目にした時に、多くの人が感じるのは「キリスト教の本だろうか?」ということだろう。「愛する」とか「真心」といった言葉を、ストレートかつ肯定的に使ったタイトルの本など、いまどき「キリスト教書」以外には、なかなかお目にかかれないからである。

しかし、表紙の写真(岩波現代文庫版)に写っているのは、中央アジア風の帽子をかぶり真っ黒に日焼けした、あまり垢抜けのしないおじさんで、キリスト教書の表紙に登場する、いかにも「知的で優しげな神父さん・牧師さん」とは、真逆に等しい人である。この写真の人「中村哲」を知らなかったら、きっと、本書のタイトルと表紙写真にギャップを感じ、多くの人は「このひとは、何者なのだろう?」と思うことだろう。

だが、中村哲のWikipediaなどを見てみると、この人がクリスチャンであることがわかり、「なるほど」と納得する人も多いはずだ。

しかしまた、中村が生前になした偉業を知れば、彼が「よくいる口舌のクリスチャン」などではなく、カトリック風に言えば、まさに「聖人」と呼んで良い人だというのを知ることにもなろう。

彼は、医療から遠ざけられた、パキスタンやアフガニスタンの無医地区に赴いて、ボランティアで医療に従事した人である。そして、その医療も、日本人なら避けたがる「ハンセン病」治療であった。

だが、中村の活動はそれに止まらず、彼のハンセン病治療活動を支援するために設立された、日本の民間ボランティア団体「ペシャワール会」からの財政支援を受けながら、彼は無医地区に診療所を開設する活動を始め、自らその先頭に立った。自身とは違った信仰(イスラム教)文化の中で生きる人たちの中に入っていき、「対等の人間」として彼らの信仰や文化を尊重しながら相互理解を深め、彼らのために診療所の開設許可を取り付けた。そして、診療所を建てただけではない。医者がいないのだから、彼は診療所に配置する診察員を、現地に根付いた、現地の人たちから育てることまでしたのである。

さらに彼は、2000年のアフガンの大干ばつで、飲み水と農業用水の枯渇による飢餓と赤痢の大量発生を目の当たりにし、医療の限界を認識するや、井戸掘り活動を初めた。1年間で600を超える井戸を掘り、最終的には1000にも上る井戸を掘ったのだ。だが、うち続く干ばつによって、その井戸さえもが干上がるにいたって、彼はついに用水路建設というケタ違いに大規模な土木工事へと乗り出し、当初「無謀」だと言われながらも、7年の歳月をかけて用水路を完成させ、「死の谷」と言われた場所を緑なす土地に変え、じつに65万もの人の生活と命を救ったのである。

○ ○ ○

このように、中村哲は、「クリスチャン」だからやれた、といった域をはるかに超えた人であった。

中村が洗礼を受けたのは、プロテスタント(新教)系のパブテスト教会だが、「ハンセン病」ということで思いますのは、なんといっても、カトリック(旧教)最大の聖人である「アッシジのフランチェスコ」であろう。

フランチェスコもまた、人々の忌み嫌うハンセン病患者を仕えた人であった。

『あるとき、それまでは近づくことを恐れていたハンセン氏病患者に思い切って近づき、抱擁して接吻した。すると、それまでの恐れが喜びに変わり、それ以後のフランチェスコは病人への奉仕を行うようになった。』

(Wikipedia「アッシジのフランチェスコ」)

カトリック教会の現法王(ローマ教皇)であるフランシスコ(本名:ホルヘ・マリオ・ベルゴリオ)の「フランシスコ」という名前は、この「聖フランチェスコ」に由来するものであり、それが意味しているのは「貧しきものに仕える」というものである。

そんなフランシスコは、法王になる前の故郷アルゼンチン時代から、貧困地区を回っては、聖書の教えに倣って、人々の足を洗う「洗足式」を行い、それは、教皇になって以降も続いている。カトリックのトップであるフランシスコが、すべての人に分け隔てなく、人々の足を洗い、地面に這いつくばるようにして、その足にキスをする姿は、多くの人々を驚かせるものであった。

そんな、「聖フランチェスコ」に勝るとも劣らぬ、真に「聖人」と呼ぶにあたいするであろう中村哲という人は、しかし、「聖人」呼ばわりなど真っ平御免の、見かけどおりの「現場の人」であった。まさに彼は、宮沢賢治のあまりにも有名な詩作品「雨ニモマケズ」を、地で生きた人だった。

雨ニモマケズ

風ニモマケズ

雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ

丈夫ナカラダヲモチ

欲ハナク

決シテ瞋(いか)ラズ

イツモシヅカニワラッテヰル

一日ニ玄米四合ト

味噌ト少シノ野菜ヲタベ

アラユルコトヲ

ジブンヲカンジョウニ入レズニ

ヨクミキキシワカリ

ソシテワスレズ

野原ノ松ノ林ノ蔭ノ

小サナ萱(かや)ブキノ小屋ニヰテ

東ニ病気ノコドモアレバ

行ッテ看病シテヤリ

西ニツカレタ母アレバ

行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ

南ニ死ニサウナ人アレバ

行ッテコハガラナクテモイイトイヒ

北ニケンクヮヤソショウガアレバ

ツマラナイカラヤメロトイヒ

ヒデリノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

ミンナニデクノボートヨバレ

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイフモノニ

ワタシハナリタイ

いや、「雨ニモマケズ」を地でいった、というだけでは足りないだろう。

中村は「サウイフモノニ ワタシハナリタイ」では済まさず、実際に「ナッタ」人なのだ。

しかし、こういう評価に対し、逆に「いや、中村先生は、弱者や困っている人たちに同情してオロオロするだけのデクノボーではなく、実際にそんな人たちを救ったのだから、宮沢賢治の詩に描かれたデクノボー以上の人であった」と言う人もいるだろう。確かにそのとおりである。

だが、中村自身は、自分がアフガンの人々を救う「聖人」だなどとは思っていなかった。

むしろ、本書でも語っているとおり、自分にできることなど多寡が知れているけれども、現に人々を救うというのが、絵空事の不可能事ではないことを示す「モデルケース(=用水路建設事業)」を作れただけでも意味はあったと思う、という趣旨の、謙虚な自負を語っている。

そしてこれは、決して「謙虚ぶった綺麗事」ではなく、「治療の現場」や「大干ばつの現場」で、為すすべもなく多くの人々の死に立ち会い、時に無念の涙を呑み、時に呆然と立ち尽くすしかなかった、まさに「デクノボー」のように立ち尽くすしかなかった、中村の実感なのである。

実際、中村の死後刊行書のタイトルは『わたしは「セロ弾きのゴーシュ」 中村哲が本当に伝えたかったこと』(2021年)となっており、中村本人ならつけなかったタイトルなのは言うまでもないが、生前、中村がこのような趣旨のことを語っており、中村の中には、常に「農民」のために東奔西走した宮沢賢治がいたというのは間違いないだろう。

無論、中村は、自分を「雨ニモマケズ」の「デクノボー」にも、ましてや、グスコーブドリ(「グスコーブドリの伝記」)に重ねて語ることなどせず、あえて「セロ弾きのゴーシュ」を重ねたのであろう。

『ところが、ブドリが27歳のとき、イーハトーブはまたしても深刻な冷害に見舞われる。カルボナード火山を人工的に爆発させることで大量の炭酸ガスを放出させ、その温室効果によってイーハトーブを暖められないか、ブドリは飢饉を回避する方法を提案する。しかし、クーボー博士の見積もりでは、その実行に際して誰か一人は噴火から逃げることができなかった。犠牲を覚悟したブドリは、彼の才能を高く評価するが故に止めようとするクーボー博士やペンネン老技師を冷静に説得し、最後の一人として火山に残った。ブドリが火山を爆発させると、冷害は食い止められ、イーハトーブは救われたのだった。』

(Wikipedia「グスコーブドリの伝記」)

『ゴーシュの性格は粗野で、楽長に叱られた鬱憤晴らしに、弱者(生意気な猫)を虐めるなど卑屈な若者として描かれている。しかし動物たちへの無償の行為を通じて次第に謙虚さと慈悲の心が芽生え、それによって真に音楽を理解できる青年へと成長していった』

(Wikipedia「セロ弾きのゴーシュ」)

○ ○ ○

このように、中村哲という人は、ある意味では「アッシジの聖人フランチェスコ」であり、ある時は「雨ニモマケズ」の「デクノボー」であり、最期は「グスコーブドリ」のような、まるで物語の中にしか存在しないかのような、稀有な偉人であった。

だが、彼はたしかに、つい最近まで、生きていた人なのである。「一人の生身の人間」として、その壮絶な人生を生きた、一人の人間なのだ。

だから、私は、彼の「後半生」を描いたドキュメンタリー映画『荒野に希望の灯をともす』のレビューを、次のように書き起こした。

『「顔くらいなら見たことがある」という人なら、少なくはないだろう。この、一見したところ冴えない、小男の医師は、しかし、国内規模の有名人でもなければ、単なる世界規模の有名人でもない。彼は、世界レベルの、まさに「偉人」なのである。だから有名であり、多くの人が、顔くらいは見たことがあるのだ。』

そう、彼はまさに「偉人」ではあったけれども、その反面『一見したところ冴えない、小男の医師』だった。決して「見るからに偉大そう」な人でもなければ、「ヒーロー」めいた人でもなかった。

「ごく普通のおじさん」でしかない彼が、しかし「ごく普通の人、では終わらなかった人」だったのだということを、私はここで伝えたかったのである。彼は決して、最初から「特別な人」ではなかったのだと。

○ ○ ○

だから、本書『人は愛するに足り、真心は信ずるに足る アフガンとの約束』を読んで、その不意打ちに、心底驚かされた。

私は「どんでん返し」をひとつの「売り」とする「本格ミステリ」という小説ジャンルのファンだったから、たいがいのことでは驚かされない自信があった。そう簡単に「意表を突かれる」ことなどない、という自負があった。

だが、中村の出自を紹介する、本書の第1章での、その「あまりにも意外な真相」に、まさしく、ひっくり返るくらいに驚いた。「まさか、こんな真相が隠されていたなんて…」と、心底驚かされたのである。

私が、驚かされた「中村哲の出自」に関わる「真相」とは、何であったか?

私は、前記のレビューで、中村のことを「普通の人が、普通でないことをした偉人」として描いたのだが、中村は、少なくともその「出自」においては、決して「普通の人」ではなかったのだ。

また、だからこそきっと、中村は、必要のないかぎり、問われないかぎり、自身の出自を語ろうとはせず、むしろ隠し続けてきたのであろう。

だが、本書は、中村の「アフガンでの用水路建設事業」のことを知り、少しでもその力になりたいと願った、高齢のノンフィクション作家である澤地久枝が、企画したものだった。

「用水路建設」のためにどうしても必要な資金を集めるためとは言え、中村自身が現場を離れてまで、日本各地を飛び回って講演会をし、寄付を集めなければならないというジレンマに対し、是非とも力になりたいと考えて企画したものだったのだ。

「中村先生が、もっと有名になって、その事業のことが広く知られれば、先生自身が現場を離れてまで、気の進まない講演会に飛び回る必要はなくなる。だから、少しでも先生を有名にする、お役に立ちたい」と考えて、中村哲という「偉人」を紹介するために企画されたのが本書であった。

だから、澤地は、中村がこれまで語ってこなかった、個人的なことや、その出自まで、遠慮なく聞き出していった。これも「用水路建設」のためには必要なことであるからだし、その趣旨を理解したればこそ、中村はこのインタビューで、全てではないにしろ、自分の出自や家庭の話を、初めて、比較的詳しく語ったのである。

で、私が驚かされた、「中村哲の出自」に関わる「真相」とは、何であったか?

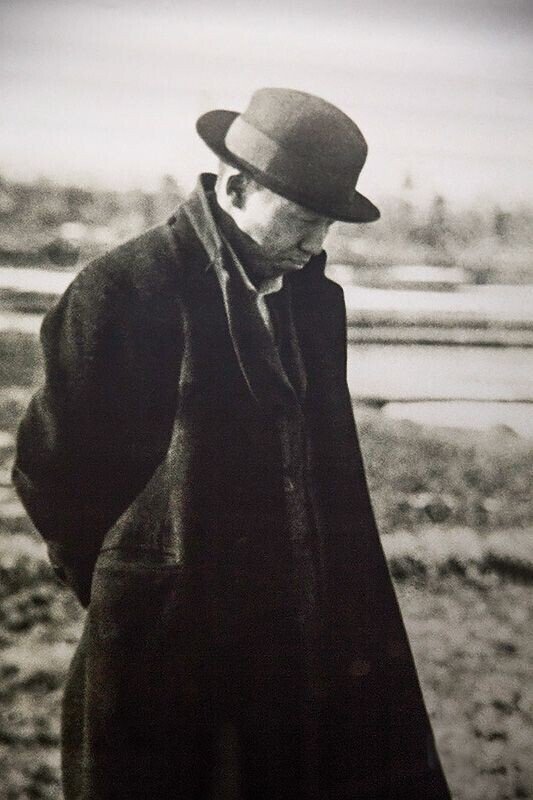

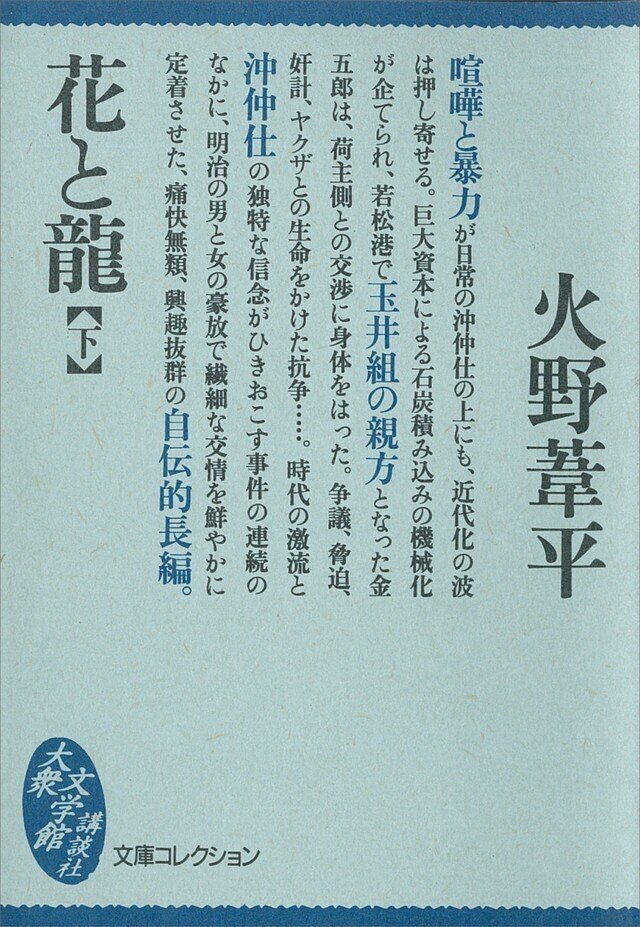

中村は、なんと、あの任侠映画『花と龍』(原作・火野葦平)の主人公である、玉井金五郎・マン夫妻の、孫だったのだ。

『明治中期から太平洋戦争後の北九州を舞台に、著者(※ 火野葦平)の父である玉井金五郎(若松の仲士・玉井組組長)と妻のマンの夫婦が、裏切りやすれ違いを経験しながら家族の歴史を積み重ねていく大河小説である。ほとんど実名であり、沖仲仕の生活向上のために小頭聯合組合を結成しようと運動して、吉田磯吉の四天王と呼ばれた岡部亭蔵の一派に狙われ三十数か所の刃傷をうけたのも、どてら婆さんなる女侠客の乾児から襲撃され危篤となったのも事実である。

タイトルの「竜」は、金五郎が青年の客気で五体に入れた刺青であり、男としての虚栄心と詰まらない意地が、人生に拭えない影を落とすという自戒の徴である。周囲の誤解や無理解に挫けず、ひたむきに信念を貫く金五郎とそれを支えつづけるマンは、戦後に全てを失った日本において、裏切りや屈辱の境遇にあっても人としての品位を守ろうとする、玉井自身の理想を「花」としたものである。やや通俗的であるが、米国の占領から独立する日本への火野の願いを物語っている。』

(Wikipedia「花と龍」)

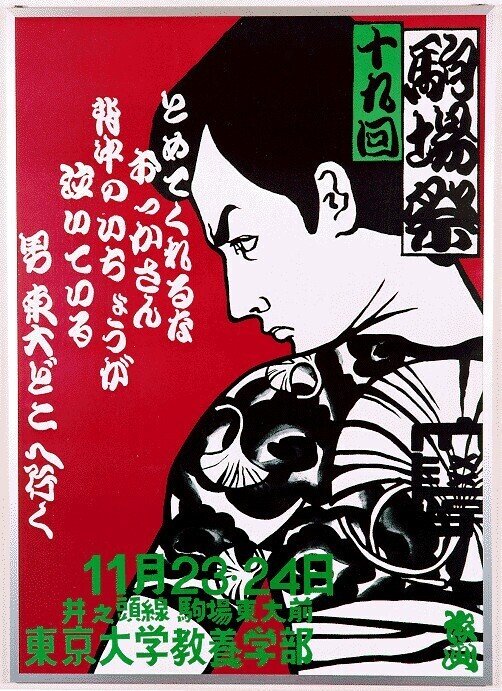

(主演の玉井金五郎役は、上から、中村(萬屋)錦之助、石原裕次郎、高倉健、渡哲也)

『ひたむきに信念を貫く金五郎とそれを支えつづけるマンは、戦後に全てを失った日本において、裏切りや屈辱の境遇にあっても人としての品位を守ろうとする、玉井自身の理想を「花」としたものである。』一一まさに、中村夫妻の生き方そのものではないか。

私が、本稿のタイトルを「〈侠客〉の裔(ちすじ)」としたのは、まさにこの故である(ちなみに、火野葦平は、中村の母の兄(叔父)である)。

今の若い人は、『花と龍』と言っても、きっとピンとは来ないだろう。

かく言う私とて、任侠映画としての『花と龍』に興味を持ったことはなかったし、ましてや、この映画に原作があり、その著者が火野葦平であるということも知らなかった。

だが、私がまだ、ごく幼い頃には、任侠映画はその人気を保っていた。高倉健主演の任侠映画が「全共闘の学生」たちから熱い支持を受けていたという話を、後年、何度も耳にし、活字でも読んだ。

要は、全共闘の学生たちは、難解なマルクスの理論ではなく、むしろ「弱きを助け強きを挫く」無私の男伊達に生きる「俠客」たちの生き方に、自己投影をして、胸を熱くしたのであろう。

私も父から「ヤクザ映画から出てきた客は、自分が主人公にでもなった気分なんだろう、肩で風をきって歩くみたいになっていて、滑稽だった」という話を聞いたことがある。

ともあれ、「任侠映画」が人気を博したのは、「全共闘」時代だということなのだから、私が10歳にもならない頃の話だったのである。

(東大生時代の橋本治の作として有名)

そんなわけで、今の若い人なら「ヤクザ映画」は知っていても「任侠映画」は知らないだろうし、このあたりの区別もつかないだろう。私自身、このあたりを区別できるようになったのは、かなり歳を重ねてからであった。

言うまでもなく、今の「ヤクザ=暴力団」には、基本的に「弱きを助け強きを挫く」などという「侠気(おとこ気)」など無い、と言っていいだろう。

いちおう、建前的には「素人衆に迷惑をかけちゃいけない」などという言葉を口にする場合もあるけれども、今のせちがらい「資本主義」の世の中では、「ヤクザ」の世界も「勝てば官軍」になってしまい、「弱きを苛めて強きとなる」のが「ヤクザ」ということになってしまった。

つまり、誰も「ヤクザ」になど憧れることはなく、ただただ、無法者の「暴力団」として、恐れられるだけの存在になってしまったのである。

(民間人襲撃を繰り返した暴力団「工藤会」の野村悟総裁が逮捕され、ついに死刑判決を受けた)

だから、ここでは「俠客」とは、どういうものかを知ってもらわなければならないだろう。それは、今の「ヤクザ=暴力団」とは、似ても似つかないものなのである。

『任侠(にんきょう、任俠)とは、仁義を重んじ、困っていたり苦しんでいたりする人を見ると放っておけず、彼らを助けるために体を張る自己犠牲的精神や人の性質を指す語。現代的にはヤクザと重複する面もあるが依拠する信念を違える。 また、ヤクザ史研究家の藤田五郎の著述によれば、正しい任侠精神とは正邪の分別と勧善懲悪にあるという。 仁侠(じんきょう)、義侠心(ぎきょうしん)、侠気(きょうき)、男気(おとこぎ)などともいう。』

(Wikipedia「任侠」)

『男の面目を立てとおし、信義を重んじること。弱きを助け強きをくじき、義のためには命も惜しまないといった男らしい気性に富むこと。また、そのような生き方をする人。じんきょう。』

(コトバンク「任侠」)

『弱い者を助け強い者をくじき、義のためならば命も惜しまないといった気性に富むこと。おとこ気。「―道』

(goo辞書「任侠」)

『侠客(きょうかく)は、強きを挫き、弱きを助ける事を旨とした「任侠を建前とした渡世人」の総称。(略)安部譲二(※ 作家)は「平気で損ができるのが任侠で、損ができないのは任侠ではない」と喝破している。』

(Wikipedia「俠客」)

このように見ていけば、中村哲は、「クリスチャン」である以前に、「俠客の血」の流れていた人だという事実を、強く感じないではいられない。

無論、私は、人を「氏や育ち」で判断しようとは思わないし、それは一種の「偏見」でしかないとは思うものの、中村哲個人に関しては、その「育ち」の影響は、とうてい無視できないとしか思えないのだ。

実際、本書でも語られているとおり、中村の出自を知る人は、私が『一見したところ冴えない、小男』と評した中村の風貌を「祖父の玉井金五郎そっくり」だと言うし、事実、前掲の「Wikipedia「花と龍」」に掲載されている「玉井金五郎」の写真は、中村哲そっくりであったのだ。

ドキュメンタリー映画『荒野に希望の灯をともす』の、私のレビューにも掲載した、用水路建設の現場で、自らユンボを操縦する中村のアップ写真は、中村の日頃の温厚朴訥な感じとは異なる「鋭い眼光」を捉えている。

映画なら余計によくわかることだが、この人は、困難に立ち向かって一人でいるときに、しばしばこんな「眼光鋭い目つき」をするのだが、私はこれを「そりゃあ、これほどの困難事に立ち向かっている人なんだから、こんな目つきになることもあるよ」とそんなふうに捉えていたが、やはり、この「眼光の鋭さ」は祖父譲りのものだったのであろう。

○ ○ ○

このようなわけで、中村哲という人は、本書のタイトル「人は愛するに足り、真心は信ずるに足る」という、いかにもキリスト教的な「きれいな言葉」には収まり切らない人であり、彼が「無口」なのは、シンプルな人だからではなく、その熱い想いを、自覚的に秘めていたからである。

本書においては、中村は結構、政治的な問題について、鋭く忌憚のない意見を披露しているのだが、むしろ、こちらこそが中村の素顔だったのであろう。彼は、自分が「評論家」のように「今の日本」を語り批判したところで、アフガンの人たちを救うことはできない、と考えていたのであろう。

無論、だからと言って、彼は「批評家」の存在を否定していたのではないと思う。そういう「役目」を引き受ける人が是非とも必要なことは認めた上で、しかし「それは私の仕事ではない。私の仕事は、宿命的な縁に結ばれたアフガンの人たちを、一人でも多く救うことなのだ」と、そう考えていたのではないだろうか。

だから、彼は、自身の中にある「評論家」的な部分は封印した。

それで敵を作って、無駄な議論をするよりも、多くの人にアフガンの惨状を伝えることで、寄付を集めることの方が重要だったからである。彼個人としては、人になんと言われようと構わなかったのだろうが、彼のアフガン救済という使命を全うするには、彼は日本国内において「憎まれ役」になるわけにはいかなかったのだ。だから「余計なこと」は一切、口に緘して、語ろうとはしなかったのであろう。

そんなわけで本書は、中村の自著では決して語られることのなかった、中村の素顔が描き出されている。

『 父は、「世の中のお役に立たなければいけん、おまえはそのために生まれてきたんだ」と言う。そういう人に、「虫の研究で農学部の昆虫学科に行きたい」と言っても、「たかが虫ごときに、男が一生をかけられるか」と言われることはわかりきっていた(笑)。(※ だから、人の役に立ちたいので医学部に進み、無医地区で働きたいと言い、大学に入学してから農学部に転部すればいいと考えて、父に嘘をついた)』(P47)

『 アメリカがないと、日本は生きられないという錯覚が、いつの間にか国民のあいだに根をおろしてきたんですかね。

おそらく、僕らが育った頃には、まだ戦争を体験した世代が社会の中堅でした。だから、自民党だの、共産党だの、いろいろ争いはありましたが、共通の思いとして「あの(※ 戦争)体験だけは二度としたくない」というのがあった。それが薄れてきていると思います。

あれは、嫌でしたね。あの(※ アメリカの「対テロ戦争」に、一も二もなく迎合した、飼い犬のごとき日本の政治家たちの)卑屈さ。私は、決してコミュニストではないどころか、どちらかというと保守的な人間ですが、昔の言葉でいう「売国奴」とでもいいましょうか。(※ アメリカに対する日本の政治家たちの姿が)それに近いものに見えました。』(P55)

『 いつの間に、日本はこんなふうになってしまったのか。白痴の集団みたいになってしまった。昔は、あの右翼でさえ、脱亜入欧政策に反対して、「日本魂」だの、「和魂洋才」だのと言っていたのに、いまはそれどころか、「洋魂洋才」とでもいうんでしょうか(笑)、欧米人に対する卑屈なコンプレックスだけは、明治以来脈々と引き継いでいる。』(P56)

『 少し話がそれますが、西田幾多郎という哲学者の後継者である滝沢克己教授という方が九州大学にいて、クリスチャンでした。その先生を通じて、神学者のカールバルトの著作に触れることがありました。自分は、いちおうクリスチャンで(笑)、クリスチャンであるということと、儒教徒に近いということがどう折り合えるのか。内村鑑三を通して感じたものをさらに明確にしてくれた。フッと「あ、これでいいんだな」と……。』(P58)

『 そうなんです。これは私の、アフガニスタンだけでの体験かもしれませんけれども、イスラム主義者だとか、過激なイスラム論者だとかいう人ほど、私の言うことをよくわかってくれるんですね。妙に世俗化するよりも、かえってその教えを忠実に守ろうとしている人のほうが……。』(P75)

『 いわゆるイスラムの過激論者そのものも、農村部には発生する土壌がない。ほとんど都市部です。やはり、自分の生きる根拠を失った人たち、これが極端な行動に走りやすいし、手段を選ばない行為に走りやすいというのは事実です。イスラムのなかでもいろいろありまして、一括して論じるのはおかしいわけで、いわゆるタリバン運動は、国際主義的なアルカイダの運動とは、事実上、相容れないものがあると思います。片や田舎のオッサンたち、片やスマートな、パソコンを自由に操れる都市の中間層で、その違いは決定的だと思います。たまたま、おなじイスラム教徒だということで、資金面のつながりがあるといわれていますが、私は、本質的に相容れないものがあるんじゃないかと思います。』(P116〜117)

『(笑)。現地の人に任せられるなら、初めから好き好んであんなところへ(※ 一人で戻ってなど)は行かないですよ。わずか百五十人の従業員をまとめるのに四苦八苦するのに、私がいなくなると大変です。どこか遊牧民的な気風があるので、やはりリーダー格の人が先頭をきってやらないと、誰もついて来ないです。』(P118)

『澤地 あとを引き継げる現地のスタッフは、まだ育っていないのですか。

中村 正直言って、今後も育たないと思います。それは、やはりある人格を中心としたひとつのまとまりなので、どんなに優秀な人がやっても、代役というのは決してきかないです。自分で思いあがっているわけじゃないですよ。でも、あの地域で、私以外には、日本人を見ても、代役ができる人は、まずいない。第一、だんだん日本人も気が短くなってきて、四〜五年もいたら、「長くいる」というふうにいい出します。「冗談じゃない。十年、二十年かかるんだよ」と言いますが、そこで一生をつぶすつもりはないわけですね。

それを責めるつもりは毛頭ない。もう少しものずきな、これにはまってやりたいという人が出る見通しは、今後もない。どこか腰掛け的なわけです。腰掛け的な人にこちら(※ アフガン人)の命運を預けることはできないですね。

あそこは争いの多いところで、それこそ昔の若松(※ 祖父の俠客・玉井金五郎の活躍した、川筋気質が生きていた頃の、若松という地)じゃないですけれども、「そこをなんとか、ワシの顔を立てて」という世界でしょう。そういう芸当ができる人というのがわりと少ない。』(P119)

『 あれも必要だ、これも必要だと言っていると、ほんとうに何もできない。しかしまぁ、神というか、天というか、おそらく自分にはできないことまでは強制なさらないだろうというのが、私のささやかな確信で、「これだけやったから許してください」というしかないですよね。それでいいんじゃないかと思いますよね。』(P124)

以上の引用は、本書の前半部で、私が特に気に入った部分である。

どうだろうか?

中村哲という人は、決して「単純素朴」な人でも、単純な「理想主義者」でもなかった。

彼は、人間の現実と、その限界を承知しながら、しかし、それを「天命」として受け入れ、ただひたすら自分にできることに、黙々と命を賭した人であった。

本当に、こんな人が最近まで、現に生きていたというのは、少なくとも私にとって、まさしく「希望」である。

決して「人間も、捨てたものではないんだ」と、そう胸を熱くされざるを得ないのだ。

(2022年8月21日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・