意気地なしが求めた〈愛〉 : 樋口恭介 『すべて名もなき未来』

書評:樋口恭介『すべて名もなき未来』(晶文社)

本稿タイトルからもわかるだろうが、私は、樋口恭介に、かなり辛辣だ。しかし、前にレビューを書いた、東浩紀、小川哲との「ゲンロンカフェ」での鼎談あたりから、ちょっと可哀想になってきた。

私のような無名の人間が、樋口のような気鋭の作家を捕まえて「可哀想」だなどと言うと、それこそ「何様」だと言われるかもしれないが、還暦前にもなれば、人間の価値が、ちょっとした才能や知名度や社会的地位、あるいは財産などで計れるものではないという「当たり前」なことを、多くの体験的事実に裏付けられて確信できるようになるし、ならなければ馬鹿である。つまり、幸いなことに、私はそこまで馬鹿ではなかったというだけの話だ。

そもそも樋口恭介は、私にすれば子の世代の人間である。私は、結婚もしなければ子供も作らなかった人間だから、子の世代だと言っても、じっさいのところ実感はなく、「若い人」くらいの感覚でしかないし、気持ちだけは若いから、樋口を年下だからといって、それで見下す感覚はない。むしろ「対等」だと感じているから、批判するときは、情け容赦しないのだ。

ただ、私の父も、非常に短気な反面、叱りつけた相手がシュンとなると、すぐに可哀想になってしまうという人間だった。私はそんな父を「甘いなあ。もうちょっと、しっかり反省させてからの方がいいよ。そんなにすぐに許してフォローしちゃったら、せっかく叱った意味がない」などと、若者らしく批判的に見ていた。だから、私は、批判した直後にフォローしたり、批判とフォローを抱き合わせにするようなことはしないのだ。

だが、前記のとおり、東浩紀、小川哲とのゲンロンカフェでの鼎談を視聴して、樋口があまりにも「若造扱い」されていたので、可哀想になり、かえって「年長者ぶった」東浩紀や小川哲を、ぶっ叩くことになってしまったのだ。

○ ○ ○

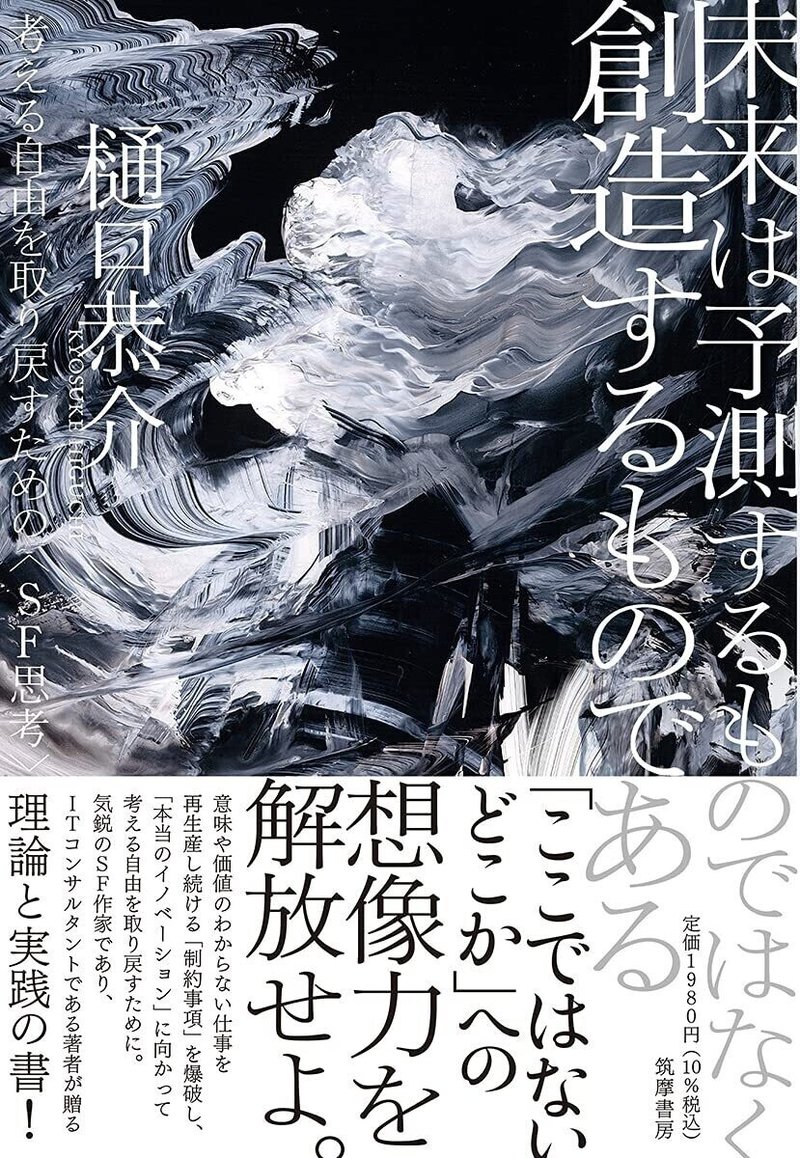

さて、今頃になって、やっと読んだ本書は、デビュー作である長編小説『構造素子』に続く、樋口恭介の第2著作で、こちらは「批評的エッセイ」集であると言っていい。

つまり「これは書評であって、フィクションでもある」とかいった、思わせぶりな惹句は、真に受けるべきではない。それでは、頭が悪すぎる。

言うまでもないことだが、批評(評論)であれエッセイであれ、それらは書き手の主観を通して構成されたものなのだから、その意味では「現実そのもの」ではない。つまり、一種の「フィクション(虚構)」だと言えるだろう。

事実、そういう「文学」「哲学」的な意味では、すべて「表現されたもの」は「フィクション」であると言えるし、それは間違いではない。すべては「フィクション」なのだ。

ただ、そんなことを本気で考えて、生活を送っていたら、きっと「統合失調症」だと判断されるだろうし、まともな日常生活は送れないだろう。それこそ、精神を病んでしまう。

私たちが「すべてはフィクションだ」と言う場合、「そう考えることができる」という意味でしかなく、「そう実感できる」ということではない。

私の目の前に「現に在る、ように見えるリンゴ」は、そう見えているだけであって「実在」しているかどうかはわからない。触ってみても、それは確かめられない。無論、食べてお腹が膨れたとしても、それが「疑似体験による疑似感覚」ではないという保証などない。ことほど左様に、「理屈」で言えば、「現実」というものは、無いに等しいのである。

だが、私たちは、実際に生きていく上で、「実感と理屈」を分け、「実感」に沿って生きているし、そうしないと生きていけない。だがまた、だからこそ、たいそう頭のいい人が、馬鹿みたいな失敗をしたりする。人に、ころりと騙されたりする。樋口恭介然り、東浩紀然り、だ。

それは、その人が、目の前で起こっていることを、安易に「現実だと信じた」からに他ならない。頭が良くて「すべてはフィクションだ」などという「宗教」めいた非現実的理屈を得々として語る「知識人」が、初歩的な詐欺に引っかかったり、目の前の女性に手を出して赤っ恥をかいたりするのは、彼らが実際には「すべてはフィクションだ」なんてことを考えて生活をしているわけではないという、何よりの証拠なのだ。

そんなわけで、本書に収録された作品は、基本的には、つまり「現実的」には「批評的エッセイ」(あるいは書評)であり、「これは書評であって、フィクションでもある」といった「ご大層な自己形容」は、読者を煙に巻いて、見透かされないようにするための「予防線」と見るのが至当であろう。

したがって、この程度のレトリックに、まんまと乗せられて、むやみに有難がるような人は、歳をとったら、間違いなく「特殊詐欺のカモ」なので、今からよくよく気をつけた方がいいと、衷心から助言しておきたいと思う。

○ ○ ○

また、前置きが長くなったが、読める読者であれば、すでにここまでで、本書の本質であり、著者・樋口恭介の本質が語られていることが、理解できたはずだ。

だが、そんな察しのいい読者なら、そもそもこのレビューを読む必要もないだろうから、この後は、もう少し噛み砕いて、誰にでもわかるように書いていきたい。

私は、樋口恭介の著作を、本書をもって3冊全部読んだことになる。

しかし、そのほかに、樋口の編著である『異常論文』や、樋口の鼎談を掲載した『現代思想 2021年10月臨時増刊号 総特集◎小松左京 生誕九〇年/没後一〇年』を読んだり、前期「ゲンロンカフェの鼎談」を視聴したり、「SFマガジン〈幻の絶版本〉特集」中止問題に関するネットニュース記事等を読んだりしており、それらについては、おおむね手厳しく、樋口を批判してきた。

樋口も、この「note」をやっているから、きっと、私の一連の批判記事を読んだだろうと思う。なぜなら、樋口は、そういうのを気にしないでいられるほど、強い人間ではないからだし、それで、それなりに傷ついたことだろう。

だが、それは、いわば樋口の「自業自得」だから、仕方がない。

批判したことで相手が傷ついたからといって、それで可哀想になってフォローするなどということを私がしない、というのは、前記のとおりである。

無論、私の「樋口恭介批判」が、すべて完全に「的を射ていた」とは言わないが、「外していた」とは、まったく思わない。そもそも、自信の持てないものなら、公開したりはしないからだ。

それに、樋口(や、その担当編集者)の口真似をして言えば、「批評もフィクション」であるならば、そこには「当たりもハズレもない」ということになる。あくまでも、「多様な解釈的世界」がパラレルに存在しているだけで、そこに出来不出来はあっても、どれも間違いではないし、完璧に正しいわけでもない、ということにしかならないのだ。

だが、樋口恭介の問題点は、これである。

樋口恭介の書くもの、特に本書に収められた「批評的エッセイ」の多くは、ペダンティック(衒学的)なわりには、すらすら読めて、大きく間違ったことは書かれていないにしろ、読後ほとんど何も残らない。

なぜなら、それは、樋口が「自身の意見」表明をせずに「解説」ばかりをしているからだ。「これはこういうことで、こういうことでもありますよ。ああいうことでもありますよ」とその博識をして、要領よくかつ饒舌に「解説」してくれるのだが、では、樋口自身の「意見」はどうで、「どうするのか」という「態度表明」は、なされない。まったく具体性(意見の身体性)が無いのだ。

「あれも困難だ、これも困難だ」という「評価」を語るか、批評対象の意見や態度を「肯定するばかり」で、積極的な「批判」ということをしようとはしない。

なぜなら、他人を批判するということは、すなわち「自分はそれをしない」という、その消極的な「意見表明」による「責任の引き受け」になってしまうからだ。

で、そんな「重い荷物」などわざわざ引き受けたくはないから、樋口は無難に「解説」するだけで済ませたり、「褒める」だけで済ませる。

無論、「褒める」というのも、「私も、この方向で行きたい」という意思表示になり、一定の「責任の引き受け」になってしまうのだが、そもそも樋口が肯定評価する「方向性」とは、「自分に近い立場」か「もともと進みたい方向」であり、「イヤイヤ引き受ける」ということではないので、負担にはならないのである。

ともあれ、樋口恭介という人は、「個人」として、「他者」と直接に接したくない人なのだ。それをすると、責任を背負わされるから、そういう社会的な関係は、できることなら結びたくはない。自分は、そうした人間社会(オブジェクト)に対し、一定の距離をおいた場所から、遠隔的な関係を持つだけにしたい。

あるいは、全体の中に溶け込んで「個としての私を消していたい」。一一そういう人なのである。

だからこそ、樋口恭介の「批評的エッセイ」は、間違いではないけれど、訴えてくるところがなく、あっても、それはおのずと滲出する「諦観」や「悲観」だけになってしまう。つまり「泣き言」が多い。

このように、樋口恭介という人は、基本的に「弱い人」なのだ。

たしかに頭は良いし、その自負もある。プライドは、かなり高い。

だが、例えば、私みたいに「だからどうした、それがどれほどのものだと言うんだ、賢い作家先生よ」などと、身も蓋もなくリアルに迫ってくる人間には、手も足も出ない。そういう「世俗的権威が、ナンボのもんじゃ?」というようなリアリストには、樋口のレトリックは、まったく用をなさないからである。

しかし、それは「住む世界が違うのだから、仕方がない(負けたわけではない)」ということで済ませそうに思う人もいるだろうが、そうではない。

というのも、樋口(をはじめとした知識人)自身、レトリックの世界に生きると同時に、間違いなく「生身の世界」に生きており、そこに「妻や子」もいるからで、抽象議論の世界に引きこもってしまうわけにはいかず、その意味で「だからどうした、それがどれほどのものだと言うんだ、賢い作家先生よ」というリアリズムを、否定しさることなどできはしないからである。

○ ○ ○

このように、樋口恭介の「批評的エッセイ」というものは、基本的に「保身的」なものであり、その意味で「レトリックの迷宮」をなしている。容易には、自分の居室には踏み込ませないように設えられているのである。

だが、そんな構造物の中で、ひとつだけ浮いた言葉が、ときどき表れる。それは「愛」という言葉だ。

『愛は最も優れたものであるが、私たちはその全てを知ることはできない。』(P125)

『細胞群=サイボーグたちのおりなす、完全な、愛の言葉となるだろう。』(P141)

『愛は決して滅びない。

預言は廃れ、異言はやみ、知識は廃れよう。

私たちの知識は一部分、預言も一部分であるがゆえに。

完全なものが到来したときには、部分的なものは廃れよう。』(前同)

最後のは「聖書」からの引用だ。

この他にも「愛」を語った部分あったと思うが、ひとまず、こうしたところでの、説明を欠いた「愛」という言葉の唐突な出現に、私は「これは、樋口にとって、特別に重要なキーワードだぞ」と直感した。

というのも、「愛」という言葉については、樋口らしい衒学的な説明がなされず、ただ無条件に「愛」として語られていたからだ。

言うまでもないことだが、「愛」という言葉は「多義的」であり、使い方によって、どうにでもなる言葉である。

にも関わらず、樋口がこれについて、お得意の「過剰な説明」を加えなかったのは、この言葉を、いつものように、過剰なレトリックで「汚したくなかったから」だろうし、それほどこの「愛」という言葉に、樋口は「救い」を求めていたということであろう。

そして、そうして読み進めていくと、その回答は、203ページから始まる書評「物語の愛、物語の贖罪 一一イアン・マキューアン『贖罪』」と、その次の「未完の青春 一一佐川恭一『受賞第一作』」で、「告白」的に開陳されている。

本書の眼目となるのは、この2本だと言っても過言ではないだろう。

前者「物語の愛、物語の贖罪」で語られているとおり、樋口の言う「愛」とは、ヘーゲルが『法の哲学』で語った「愛とは一般に、わたくしと他者との統一の意識をいう。」(P216)に由来するものだ。

難しい話ではない。要は「私が私として自己完結するのではなく、他者と私を統一的なものと捉え、他者を自分のように大切しようとする意識」、それが「愛」ということだ。

ところが、前述のとおり、樋口恭介は、これが苦手だった。

なぜなら、彼は、プライド(自尊心)が強いわりには自信を持てない人間だったから、他者と絡み、摩擦が生じることで、自身の「レトリックの鎧」が破損したり、はがれ落ちることを、極度に恐れたからである。

樋口は、マキューアンの『贖罪』の主人公で、小説家のブライオニーの、

『「人間を不幸にするのは邪悪さや陰謀だけでなく、錯誤や誤解が不幸を生む場合もあり、そして何よりも、他人も自分と同じリアルであるという単純な事実を理解しそこねるからこそ人間の不幸は生まれるのだ。人々の個々の精神に分け入り、それらが同等の価値を持っていることを示せるのは物語だけなのだ。物語が持つべき教訓はその点に尽きるのだ」』(P215)

という言葉を引用した後、これを次のように解説している。

『 ブライオニーはここで、自分に欠けているものは、自分に必要なものは、文学理論を駆使した技術によって書かれた「物語」なのではなく、「人々の精神に分け入」った「物語」、「精神の背骨」なのだと言う。ブライオニーに必要なものは「自分のために書かれた物語」なのではなく、「他人のために書かれた物語」、「他人の精神」がそのまま「自分の精神」であるかのような物語なのである。

そしてその物語とは、愛という言葉で言い換えることができる。』(P216)

これも難しい話ではない。

要は「他人をなんとかして助けてやりたい(幸せにしてやりたい)」と思うのが「愛」であり、自分の保身ばかり考えて、他人に興味を持たない(持てない)態度には「愛」がない、ということだ。

だから、ここで言う「愛」とは、他人にとっては、必ずしも「うれしい楽しいもの」ばかりではない。

例えば、私のこの批評文がそうだが、遠慮なく言えば、私は誰よりも、樋口恭介のためにこれを書いている。彼を、その「弱さ」から、あるいは「自意識の地獄」から救ってあげたいと思い、「そんなの、くだらないから、大丈夫、蹴っ飛ばしちまえ!」というのが、この文章の趣旨なのだが、こうしたものを喜ぶ人など滅多におらず、たいがいは「ありがた迷惑」だと言われる。

だが、私とて、こんな文章を書いたからといって、ほとんど何のメリットもない。樋口本人に嫌われる蓋然性は高いし、その周辺からも「危険人物(キチガイ)」として敬遠されるだろう。また、普通の人は、こんな文章をわざわざ褒めて、その同族だと思われたくもないだろう。

そもそも、こんなものを書いているかぎり、損することはあっても、一銭の得にもならないのである。

けれども私は、この文章に込められた「愛」が、多少なりとも樋口恭介へ届くと信じている。

丸々ではないにしても、雰囲気くらいは伝わると確信している。頭の悪い一般読者には無理でも、樋口なら理解することは十分可能だろうと思っているから、自信を持って、これを書いている。

無論、私の意図が樋口に伝わったからといって、樋口がわざわざ感謝してくれるなどとは思っていない。

何しろ私は、普通なら乗り越えてはいかない「自他の壁」を、平気で乗り越えていくような危険人物なんだから、それこそ私のような人物とは「適度に距離を置いていた方が無難」に決まっているからだ。

平たく言えば、触ってもいないのに祟ってくるような神には、それ以上、触らぬのが無難だということである。

そんなわけで、私は、自己満足だけで、何の「見返り」も求めず、いや、また「悪評が高まる」ことを承知で、あえて誰も口にしないような「忠告」を、樋口恭介という「他者」に与えているのだから、これを「愛」と言わずして、「愛」などというものは存在し得ないだろう。

無論、インドの初代首相であったネールが、

『愛は平和ではない。

愛は戦いである。

武器の代わりが誠実であるだけで、それは地上における最も激しい、厳しい、自らを捨ててかからねばならぬ戦いである。』

と言っているとおりで、前述のとおり、「愛」とは、他人にとっては、必ずしも「うれしい楽しいばかりのもの」ではない。テロリストが、時に「殺してやるのも愛」と考えるのも、故なきことではないし、間違いだとも言えない。

人が時に、自分を救うために「自殺」するように、「愛の人」は「他者」を「自殺するように殺す」こともあるのであり、それも「愛」の一種だから、賢い樋口恭介が、「愛」に救いを求めながら、「愛」を実践できないというのも、決して故なきことではないのだ。

「愛の実践」とは、しばしば「殺し殺される覚悟」を伴う「深い関係」なのだが、「弱い」樋口には、そんな関係はとうてい結び得ず、ただ、物書き・批評家として「憧れ」「語り」続け、その愚かな「優越幻想」に、繰り返し翻弄されては、自己嫌悪に捉われるしかないし、これまでは、それをくり返してきたのである。

だから、いくら頭が良かろうと、そんな「ヘタレ」な自分に、自信など持てるわけがない。

樋口は、そんな自分の「ダメさ」「弱さ」を理解できる程度には、残酷にも残念ながら「頭が良かった」のである。

そして、そのあたりの事情を、自己投影的に告白しているのが、書評「未完の青春 一一佐川恭一『受賞第一作』」である。

『 佐川恭一は私の代弁者である。私は私のことをこれほどまでにあけすけに語ることはできない。私は私について語ろうとするとき、どうしてもどこかで良い格好をしようとしてしまう。私は自分の性癖を公開することなどできはしないし、自分の弱さと向き合うこともできない。他人に冷たくされたり、侮られたり、利用されたりした過去の記憶を小説の中で反芻することもなければ、記憶の中で葛藤することも、もちろん記憶を克服することもない。

文章を書くとき、私は、楽しかった思い出をただ単に反復するか、また硬く口を結び、仏頂面で真面目くさった話をするだけだ。この文章がそうであるように。

佐川恭一は、そんな私の代わりに私を語り、私の欺瞞を暴いているくれる。佐川恭一の小説を読んでいると、そんな気が気がしてくるのだ。』(P256)

佐川恭一の『受賞第一作』という作品を、簡単に紹介しておこう。

この作品は、作者自身をモデルにした、小説家小説である。

彼は、学生時代は「一流大学に入る」ことを目的とし、それが実現できれば「幸せになれる」と信じた。だが、実際、入ってみると、そこは「幸せ」を求めるための通過点でしかなく、彼の「幸せを求める苦行」の人生は、そこで終わりはしなかった。彼はブラック企業に就職し、その優れた学歴を、むしろ、からかわれるなどのイジメに遭う。そこで彼は、公務員に転職する。そうすれば、時間的余裕もできて、好きな小説書きもできるから、幸せになれると思った。ところが、そうはならなかった。公務員の仕事だって、仕事は仕事で宮仕えなのだから、嫌なことは当然あった。だから彼は、自営業者である小説家を目指し、見事に賞をとって作家デビューするのだが、しかし、そこはそこで「楽園」などではなく、幸せにもなれなかった。で、彼は、一発すごい作品を書いて、編集者や世間を膝まづかせてやると、『受賞第一作』を延々と書き続ける。一一大筋、そんなお話である。

要は、「学習能力のない、馬鹿な男」の「愚行」を描いた作品だと言えよう。

当たり前に「大人の知恵」がつけば、「手に入れた幸せは、すでに幸せではなく、当たり前に過ぎない」ということを学び、身の丈に合ったところで、背伸びをやめて妥協するのだが、頭の悪い主人公は、学習能力がないので、同じ失敗をくり返し、そのせいで、いっこうに幸せになれないどころか、「また、幸せになれなかった」という自認において、ずーっと不幸なのである。

つまり、作者の佐川恭一は、そんな自身の愚かさを直視し、それをこの作品で、戯画化し誇張してまで、具体的に形象化することで、自分の愚かさを越えようとしている。自分の愚かさを「作品の中に封じ込め」、それを笑い飛ばせる自分になろうと、これまでの愚か極まりない自分を、血みどろになりながら剔抉して見せた作品が、この『受賞第一作』という作品なのだ。

しかし、本稿で問題となるのは、この作品や作者が「私を代弁してくれており、ありがたい」と能天気なことを書いている、樋口恭介の方である。

樋口はここで、佐川に「代弁」してもらうことで、それを自身の「告白」に代えようとしているのだ。「右に同じ」と申告することで、佐川の「血みどろの格闘」の成果を、我が物にスライドさせられると考えているのだ。一一だが、これが「甘い」、甘すぎる考え方であるというのは、言うまでもないだろう。

オリンピックの選手を、いくら一生懸命応援したって、その人はオリンピック選手にはなれないのと同じことである。

無論、樋口恭介だって馬鹿ではないのだから、これくらいのこと、じつはわかっている。

つまり、佐川に「代弁」してもらっても、それで自分が変われるわけではないということくらい、承知しているのである。

ならば、なぜ、樋口はこんな「愚かなこと」をやっているのかというと、

(1)佐川に代弁してもらうことで、自分も告白的した気分になれ、いっとき「勇気のないヘタレの私」という「負い目」から解放される。

(2)佐川と同じだとアピールすることで、馬鹿な読者から「樋口さんは勇気がある」と評価されたり、「樋口さん、とても傷ついていたのね、可哀想に」と同情してもらえる。

からである。

つまり「愚かな私を告白できる私は、立派な私である」と自慢し、それを誇示しているだけなのだ。

だから、成長できない。

『私は私について語ろうとする時、どうしてもどこかで良い格好をしようとしてしまう。』というのは、こうした事情を指したものなのである。

そして、樋口のこの言葉が意味しているのは、樋口が「自分が格好つけたがり屋であることを告白する私は、格好つけたがり屋ではない」という「格好つけたがり屋」に過ぎない、ということだ。

「正直になりたい樋口」は、「格好つけたがり屋の樋口」を、どうしても出し抜けず、いつでも先回りされてしまう。その意味で樋口恭介は、度し難い、救いようのない、「浅薄な格好つけたがり屋」でしかないのである。

しかし、樋口がこうした「浅薄な格好つけたがり」に安住してしまえるのは、端的に言えば、読者のレベルが低いからだ。

樋口が狙ったとおりに「樋口さんは勇気がある」とか「樋口さん、とても傷ついていたのね、可哀想に」などと、本気で言ってしまう、頭の悪いファンが少なくないから、樋口は、その「自意識のぬるま湯地獄」から、抜け出したくても抜け出せないのだ。

それはちょうど、「薬物依存症」と同じである。

それに手を出すことは、いっときの救いにはなっても、結局は自分を苦しめ貶めることにしかならないことを知っているのに、その意志薄弱のゆえに「目先の、偽の救い」にすがってしまい、いつまで経っても「成長」できず、同じ場所をぐるぐると歩きながら、泣き言を漏らしては、同情を惹くことしかできないのが、これまでの樋口恭介なのである。無論、彼が「酒乱」なのも、そのせいだ。

だから、私としては、もうそういう「お易い罠」は無効だよ、ということを、樋口に思い知ってもらうために、これを書いている。「あなたの考えていることなんか、メタレベルまで含めて、丸っとお見通しだ!」というわけである。

そして、そのように彼の「安易な退路」を断った上で、私は樋口に、同情を込めて、こう告げたいのだ。

「お前も、アホになれって。アホになったって、意外に世間は見放さないってことは、お前かて、何度も試行してわかっているやろ? だからアホになれ。俺みたいに、傍若無人になれ。心配することはないって。山よりデカい鬼は出んのやし、お前を愛してくれている人というのは、お前の才能を愛しているのではなく、お前のその見え見えの弱さも含めて、お前を愛してくれてるのやから、お前がアホの本性をさらけ出したところで、いまさら嫌ったり、去っていったりはせえへん。むしろ、後に残る人こそが、本当の友達なんやし、その方が清々するに決まってる。その方が、人を疑わなくて済むから、楽なんや。ほんとに心配ないって。お前には、人にはない才能があるし、それは俺も認めてる。そりゃあ、大金持ちや、世界がひれ伏すような大スターにはなれんやろうけど、食うには困らん程度のものは残るはずや。だから、しょうもない、身の丈に合わないプライドなんか捨てて、裸の自分に自信を持つことや。そうすれば、きっと安心できるし、幸せにもなれる。爪先立ちしたままで生きていくことなんかでけへんねやし、お前を愛している人たちも、お前がもっと楽になることを望んでいるはずや。だから、アホになれ。アホほど強いもんはない。俺を見てみいということや。な、実際、こんなんでも「愛」の実践になるんやから、なんでもありみたいなもんやろ? 知らんけど(笑)」

(2022年7月8日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○