ダンテ 『神曲』 : 信仰と現実の狭間で

書評:ダンテ『神曲』三部作(平川祐弘訳・河出文庫)

世界文学の最高峰。泣く子も黙る、ダンテの『神曲』である。

一一と言っても、今どきの若い人は、その名を知らないかもしれない。今年、還暦を迎える私の場合は、世界文学にさほど興味がなくても、若い頃には、嫌でも耳に入ってきた作品タイトルのひとつである。他には、ゲーテに『若きウェルテルの悩み』だとか、トーマス・マンの『魔の山』だとか。

こうした作品は、少なくとも戦後しばらくの間は、文学趣味のある人間、あるいは、広く「教養人」と呼ばれる人なら、当然読んでいるべき「世界文学の名作」であり定番であった。

これはたぶん、戦前生まれの知識人が、まだ影響力を持ち得ていた時代の、基本的「教養書」だったということではないだろうか。言い換えれば、最近、こういう作品への言及を見かけないのは、知識人がほぼすべて「戦後生まれ」になったからであろう。時代変われば、品も変わるし常識も変わる。基本的な「教養書」だって変わって当然だ。

私が若い頃であれば、前記のゲーテやトーマス・マン、そしてシェイクスピアなどは、「古典」文学として「読んでいて当然」であり、いずれは「読まなければならない作品」だと感じていたわけなのだが、今ではそんな雰囲気は、ほとんど残っていない。

思想家や哲学者、あるいは文学研究者だって、自分の専門に関わってこなければ、こうした「古典」の数々を読んでいないのではないだろうか。実際、専門家は、その時代時代に、専門分野内の読むべき本が次から次へと刊行されるのだから、専門外の「古典」まで、読んでいる暇はないのである。それに知識人だって、昔みたいに、歳をとったら「悠々自適の隠居生活」で本でも読もう、というわけにもいかないのだろうし。

そんなわけで、私がいまさら『神曲』を読むのは、先日、キリスト教系の思想書を読んでいて、やっぱり関連基本書のひとつとして、『神曲』くらいは読んでおかないと、と思ったからである。別に専門家ではないから、読まないなら読まないで済ませられるのだが、やっぱり、読んでおかないと、宿題が残っているようで「気持ち悪い」と思ったのだ。私の「片付け」癖が出たというわけである。

○ ○ ○

ダンテの『神曲』は、「地獄篇」「煉獄篇」「天国篇」の三部からなる叙事詩である。

内容は、若くして身罷り天国に登った、ダンテの思いびとであったベアトリーチェの意志を受けて、三十代半ばのダンテが、地獄から煉獄を経て天国へと向かい、最後は「三位一体の神」に向き合うところまでを描いた物語である。

要は、「神」が、ダンテに「この世界のすべてを見せてやろう」と考え、ベアトリーチェを介して、彼に世界の三層構造の見物させた上で、天国に招いたのだ。

(ダンテの肖像。左が地獄、左上が煉獄、空が天国、右はフィレンツェの街)

とは言え、敬虔なキリスト者ではあっても、ダンテは聖人でも聖職者でもない「ただの人=俗人信者」だから、神に呼ばれたからといって、行ったこともない地獄・煉獄・天国を踏破できるはずもないので、そこは神様もちゃんと案内役をつけてくれた。

天国と煉獄は、ダンテが尊敬するギリシアの詩人ウェルギリウスが、ベアトリーチェの指令を受けて先導案内役をしてくれる。ギリシャを代表する大詩人を、どうして、ダンテの個人的な想いびとであったベアトリーチェという小娘が指示できるのかというと、それはキリスト教が想定した「死後の世界」においては、ウェルギリウスよりベアトリーチェの方が、上位の存在だからだ。つまり、ベアトリーチェは、ダンテと同様にキリスト教徒だが、ウェルギリウスはキリスト教成立以前の人、つまり「異教徒」なので、どんなに偉大な詩人にして人格高潔な人であったとしても、「天国(神の国)」に入ることはできなかったのである。

(ダンテとベアトリーチェ)

しかし、キリスト教徒ではない(洗礼を受けていない)とは言え、人格高潔で才能豊かなウェルギリウスは、「地獄」へは落ちず、地獄の門の外の「辺土(辺獄・リンボ)」に、多くの同様の人たちと共に住んでいた。そこへ、天界のベアトリーチェから、ダンテの案内役を仰せつかったというわけである。

で、ウェルギリウスが、そんな小娘の指示に従ったのは、死んだ後のウェルギリウスはすでに、キリスト教の神が真実であることを知っており、自分たちの生前の行いの限界を理解していたから、神の意向を受けた指示ならば喜んでこれに従ったし、そもそも、こんなことがなければ、辺土より上の「煉獄」に立ち入るという、ありがたい経験はできなかったからである。

「煉獄」とは、キリスト教徒だけれど、生前にいろいろと大小の罪を犯した「普通の人たち」が、その罪に応じて、罪の垢を落として「天国」へ入れてもらうために、一定期間、鍛錬される場所。したがって、決して憧れるべき場所などではない「煉獄」なのだが、キリスト教徒ではなかったウェルギリウスには、立ち入る権利すら与えられてはいなかったのだ。

(ダンテとウェルギリウス)

したがって、ダンテを伴って「煉獄」を通過したからといって、ウェルギリウス自身が「天国」へ入れるわけではない。生前に「洗礼」を受けなかったというのは、非情なまでに決定的に、死後の運命を決めてしまう要件なのだ。だから、そんなウェルギリウスが「煉獄」見物をしても仕方がないじゃないかと考える人もいるだろうが、そこは高徳の人だから、少しでも世界の真理に触れられるだけでありがたいし、神の意向を受けて使命を与えられることだけでありがたいと考えたわけである。

そしてダンテは、心から尊敬する大詩人ウェルギリウスの庇護先導のもと、「地獄」と「煉獄」を無事通過する。「煉獄」を抜け出たところは「地上楽園」であり、そこでは、ウェルギリウスからダンテを引き継ぐべく、ベアトリーチェの指示を受けたマチルダ夫人が待っていた。マチルダ夫人の案内で、ダンテは天界(天国)を順に昇ってゆき、ついにベアトリーチェと再会し、そこからはベアトリーチェとさらに神の高みへと昇っていく、という段取りである。

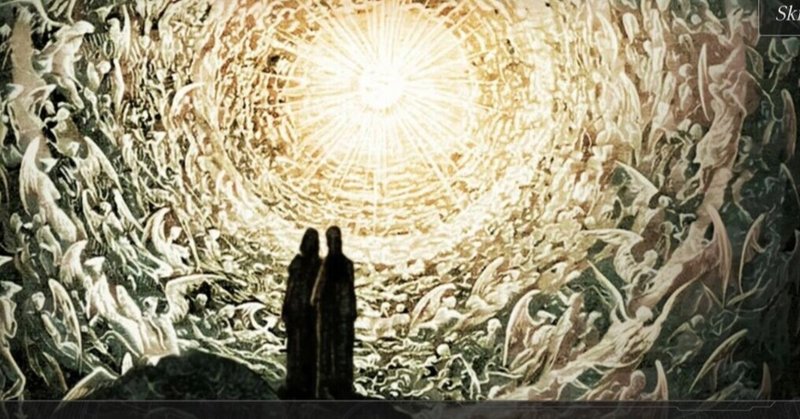

(天国のベアトリーチェ)

○ ○ ○

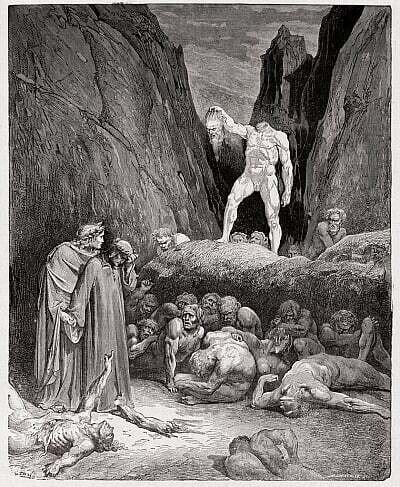

ダンテの『神曲』において、いちばん有名なのは「地獄篇」だろう。とにかく、下手なホラー映画顔負けの、怪物や異形の死者たちが次々と登場するのだから、エンターティンメントとして、またビジュアル的にも、圧倒的にこの「地獄篇」が面白いし、まさに「非キリスト教徒」を含む「一般人」向けなのである。

ダンテは、日本で言えば、鎌倉時代の人。つまり大雑把に言えば、「蒙古襲来」の時代の人であり、当然、中国では元王朝の時代であり、かのマルコ・ポーロの時代である(余談だが、考えてみれば、マルコ・ポーロとは、福音書記者マルコと異邦人宣教の使徒パウロを合わせた名前で、ありふれた名前だったとは言え、キリスト教的には、すごくありがたい名前である。また、ポーロ家がベネチア商人というのも、異邦人宣教のパウロと重なるところで面白い)。

(マルコ・ポーロ)

700年も前に書かれ「世界文学の最高峰」とさえ言われた『神曲』なので、当然のことながら、数々の有名画家が挿絵をつけてきたわけだが、今回、私が読んだ河出文庫版には、近代の有名な版画家ギュスターヴ・ドレ(1832〜1883)の作品が収録されており、これが本当に素晴らしい。本編を読まなくても、挿絵だけで十分に楽しめる作品となっているし、この『神曲』の挿絵が、ドレの代表作だと言っても間違いではないだろう。私は、まだキリスト教には何の興味もなかった若い頃に、この挿絵の方が欲しくて『ドレの神曲』という、挿絵を全収録した大判本を買ったこともあった。

無論、絵画の場合は、多分に好みの問題があるから、いちがいにどの挿絵がオススメするということではない。ただ、挿絵があった方が読みやすいだろうし、『神曲』の挿絵では、ドレが最も有名だろうということを、情報としてお伝えしておきたいと思う。

(ウィリアム・ブレイクによる「煉獄篇」の挿絵)

○ ○ ○

(ドレによる「地獄篇」の挿絵)

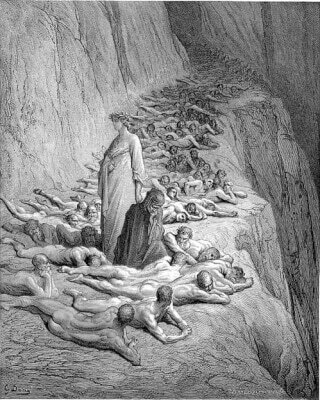

そんなわけで、一般的には「地獄篇」が面白いと言われる。しかし、今回『神曲』を通読してみて、個人的にいちばん面白かったのは、むしろ「煉獄篇」であった。なぜならば、いちばん「人間と人生が描けている」からである。

(ドレによる「煉獄篇」の挿絵)

前述のとおり「地獄篇」は、言うなればエンタメ的な面白さであり、一方「煉獄」を挟んだ反対側の最上階である「天国」を描いた「天国篇」は、言うなれば「抽象的お説教」の世界であって、ビジュアル的な面白さや物語的な面白さは皆無と言っても良い。実際、文学史的にも、一般に「天国篇は退屈」という評価が、通り相場のようである。

「煉獄」というのは、生前「俗界」での罪を洗い落とすための修行の場であるから、自ずと生前の「生き方」が問われることになる。

ウェルギリウスなどは、「異教徒」とは言えキリスト教以前の人であり、言うなれば、本人には何の罪もないのに、生前に洗礼を受けていなかったから「天国」に入れなかっただけなのが、「煉獄」にいる人たちは、どんなに生前に悪人であろうと、洗礼を受け、その信仰を捨ててさえいなければ、煉獄で長い長い苦しみを味わうことになろうと、いずれは「天国」に入ることができ、要は「神の愛において救われる」。また、だからこそ、「生前の行い」が厳しく問われもするのだ。キリスト教徒なのに、どうしてそんな罪にまみれた生き方しかできなかったのか、と。

もちろん、キリスト教徒だって、生きている間は、多かれ少なかれ罪を犯してしまう。なぜなら所詮は「人間」だからだ。

しかし、本書『神曲』は、言うなれば「キリスト教の教化の書」であるから、キリスト教徒としての「正しい生き方」がどういうものか、どうあらねばならないかが語られ、そこから外れた生き方をすると、こんなに大変な目に遭いますよという教訓を与える「キリスト教倫理の教科書」の一面を持っているので、原理原則が語られているのも致し方ないところなのだ。

しかし、何よりも本書には、作者ダンテの「地上生活」における現実問題が色濃く反映されており、リアルに「憎むべき相手」への批判を込めて書いた、という性格が強い。そのため、「キリスト教徒は、いかに生きねばならないか」というキリスト教倫理が強く語られる一方、現実には、そのように生きられなかった(そして、煉獄で後悔しきりの)人々の姿も、ある種「復讐・見せしめ」的描かれているため、この「煉獄篇」は、生々しく「人間と人生が描けている」ということにもなっている。

例えば、自身、詩人として一廉の人であったダンテは、しかし、生前の「名声」について、作中人物に次のように語らせている。

『 ああ、人の力の栄えは空しいものだ!

次に衰えた世が続くなら話は別だが、さもなければ

梢が緑である時はほんのわずかの間だ!

チマブーエは絵画界で王座を占めたと思っていたが、

いまではジョットが名声を獲た。

ために前者の影は薄れてしまった。

同様にグイドが別のグイドから

詩歌の誉れを奪ったが、どうやらその両者を

巣から追い落とす者がはや生まれ出た様子だ。

浮世の名聞はいわば風の一吹き、

ある時はこちらへ、ある時はあちらへと吹く。

風向きが変われば名も変わる。

君が年老いてから肉体を捨てようが、

『パン』とか『チン』とかいっただけで

若死にしようが、千年の後に君の名声に

変かりがあるとでも思うのか? その千年の歳月も

永遠に比べれば短いものだ。天をゆったりとめぐる

軌道に比べればたかがまばたき一つだ。

僕の前をいかにも遅々と進む男の名前は

昔はトスカーナ全土に鳴り響いたものだ。

だが今ではシエーナでもまず噂を聞くことがない。 』

(「煉獄篇」P155〜156)

ダンテは、「詩人」ではあったが、下級貴族出身で本職は「外交官」であり「政治家」であった。

で、彼の政治的立場は、俗権は皇帝が持ち、ローマ教会はあくまでも信仰的最高権威であるべきとするものだった。と言うのも、この当時、教権は世俗権力をも掌握しようとして、その権力志向による腐敗堕落の極みにあったからである。

(ダンテの肖像画)

ダンテは、敬虔なキリスト教徒だったから、もちろんローマ教皇が「神の代理人」であり、最高の権威者であることは認めていたし、認めざるを得なかったろう。と言うのも、それを認めなければ、彼は「異端者」でしかなくなってしまい、世俗的な立場も失って、発言権などあろうはずもなかったからである。

だから彼は、敬虔なキリスト教徒として、聖書の教えるところによって、「俗権は俗権、教権は教権」つまり「カエサルのものはカエサルに、神のものは神に」(マタイ福音書)と区別すべきであるという論を立てて、教権の拡大に抵抗した政治家の一人だった。

だが、現実政治の世界では、彼の党派は敗れることになり、彼も国外追放になって、長きにわたり他国でいろんな人の世話になりながら捲土重来を目指す、流浪の人生を送ることになる。そうした中で書かれたのが、この『神曲』なのである。

つまり『神曲』は、現実世界では政治的に敗れざるを得なかったものの、(信仰的)正義は、むしろ我の側にあるという確信を込め、それを語った作品であった。

しかしまた、彼の政敵は同じキリスト教徒であり、本来ならば人々を正しく導かねばならないはずの、しかし現実にはそうではなかった「権力志向のローマ教皇(教会)」であったればこそ、「非キリスト教徒」の末路を描いた「地獄篇」とは違い、キリスト教徒内での問題がリアルに反映された「煉獄篇」が、生々しい迫力を持ち得たのである。

○ ○ ○

では、「天国篇」はどうなのかと言えば、「天国」には立派な信仰者しかおらず、「煉獄」で恥を晒していた「ローマ教皇(法王)」たちなどは登場しないので、どうしたって話は抽象的になってしまう。つまり「天国篇」で語られるのは、前半では「天国のビジュアルイメージ」であり、後半は「何が正しい信仰態度か」という「神学理論」とそれによる「誤った信仰への批判」であると言えるだろう。

で、「地獄」と同様に、面白くなりそうな「天国のビジュアルイメージ」なのだが、実際にはそうはならない。

「地獄」ならば、これでもかとばかりにグロテスクな化け物を登場させ、悲惨な地獄絵図を描けるのだけれど、「天国」は、もう汚れの一切ない、清い光に満ち溢れた完璧な世界であり、人知を超えた世界なのだから、そこで描かれるのは「聖なる白い光に満ち溢れて、大勢の天使たちが天に舞う壮大な世界」という、いささか「単調な描写」にならざるを得ず、作中でも「語り手のダンテ」は「私の筆に余る」という言葉を繰り返している。(ちなみに、この「天国篇」だけは、地上に戻ってから書いている形式となっている)。まして「三位一体の神」なんてものは、恐れ多くて、具体的に描けるわけもないものだから、結果として「天国のビジュアルイメージ」は、言ってみれば「ウルトラマン」シリーズに描かれる「光の国」の豪華版、みたいなものにしかならなかったのである(もちろん「光の国」は「天国」からイメージされており、そこでウルトラマンたちがマントを羽織っているのは、たぶん天使の翼のイメージなのであろう)

「天国篇」の後半の「キリスト教信仰における正義とは」という「神学理論」だが、これはもう、非クリスチャンが読んで面白いものではない。

なぜなら、この「理屈」は、「キリスト教は真理だ」「聖書は正しい」ということを大前提にした、キリスト教内部での「神学論争」でしかなく、そもそも「神様なんか存在しないよ」という多くの俗人、ましてや「無神論者」である私にとっては「根本的に間違っている、意味のない議論」でしかないからである。

無論、ダンテの神学的知識やその真剣さに、敬意を表するに吝かではないのだけれど、やはり議論の内容自体は「空しい」としか感じられず、むしろ痛々しいとしか思えなかった。

そもそも、天国まで来ていながら、地上の堕落した人々について悲憤慷慨しなければならないというのも、寂しい話ではないか。いくら神が「人間に自由を与え」それを「人間が誤用した結果だ」と言って、神を正当化して見せても、やはり私たちからすれば「神はそこまで見通していたはずだから、そんな人間に意図して創ったとしか考えられず、結局は制作者である神の責任だろう」としか思えないからである。

○ ○ ○

そんなわけで、読むまでは、とにかく「世界文学の最高峰」ということで、むやみに恐れ多い存在だったのだが、読んでみれば、やはり「人間の作品」であったというのがよくわかり、ぐっと身近に感じられるようになったし、このダンテの『神曲』が、キリスト教美術発展の最大要因だったというのも、よくわかった。

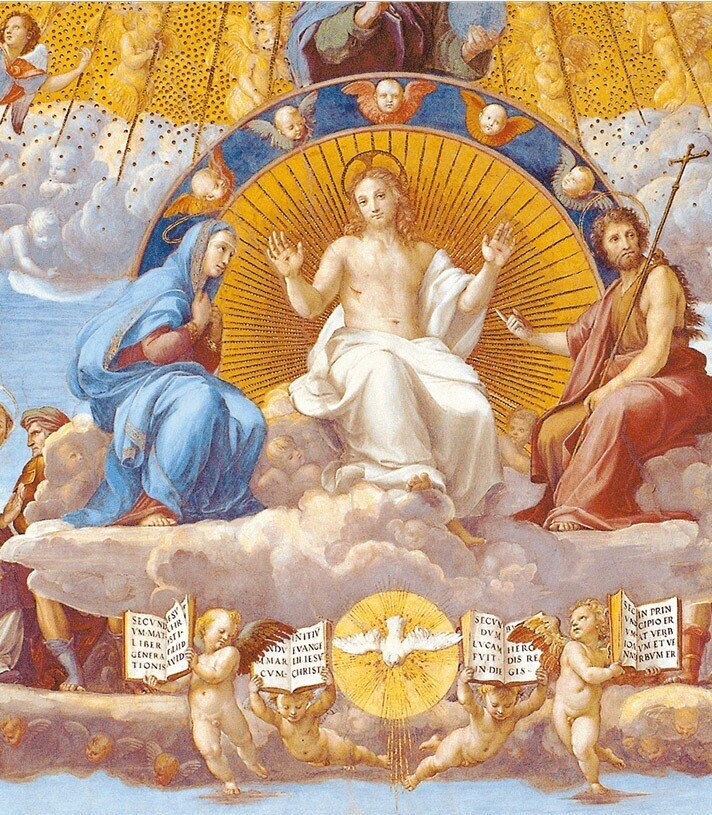

キリスト教の教義や神学の方ばかり研究していると、キリスト教美術というのは、どう考えても「異教的」なイメージが強くて、どうしてこんな「ビジュアルイメージ」になったのかという漠とした疑問があったのだが、それはダンテが、キリスト教神学にギリシャ神話の世界をうまく組み込んで、壮大な世界イメージを作り上げたからだった。

そして、こうした大胆とも思える試みが、キリスト教界において歓迎されたのは、ダンテも傾倒していた、キリスト教の中心的な神学者トマス・アクィナスが、ギリシアの哲学者であるアリストテレスの体系的哲学とキリスト教神学の融合による、神学の体系化を目指した人だったからである。

つまり、教会にとっても、アリストテレスの哲学は、キリスト教以前のものではあれ、学問の最高峰として、その権威を認められていたのであり、それと同様に、ギリシャ神話もまた、決して「異端視」されていたわけではなかった。なぜならそれは、そもそもキリスト教以前のものだったからである。

(ラファエロ『アテネの学堂』。中央はプラトンとアリストテレス。ヴァチカン美術館所蔵)

そして、ダンテが「キリスト教神学にギリシャ神話の世界をうまく組み込んで、壮大な世界イメージを作り上げた」ことが歓迎された最大の理由は、たぶん、それが「宣教・教化」において、非常に便利なものであったからであろう。

いくら、聖書にもとづいて、神は「ありがたいありがたい」と言ったところで、実際のところ、庶民は昔も今も、どこが「ありがたい」のか、あまりピンとは来ない。まして、小難しい「神学」など語っても、みんな居眠りをしてしまうだけだろうし、異教徒の中には「そういうお話ね」と、鼻で笑う者も少なくなかっただろう。

しかし、絵画による「ビジュアルイメージ」の力は、圧倒的だった。天使が円環的階層をなして集う天国の、光溢れる世界を見せられた庶民は、理屈抜きで「すごい!」「ありがたい!」「死んだ後は、私もあそこに行きたい!」と思ったことだろう。一方、地獄の絵を見せられれば、心底震え上がって、信仰に励んだだろう。百万言を費やすよりも、一枚の優れた「ビジュアルイメージ」の方が、実際の「宣教・教化」において大きな力を発揮したであろうことは、想像に難くないし、実際、現代の、しかも仏教徒のわれわれ日本人だって、キリスト教絵画に「やられる」人は少なくないのである。

だから、そんなキリスト教美術に、具体的なインスピレーションを与えた、ダンテの『神曲』が、キリスト教圏において、長らく「世界文学の最高峰」と讃えられたのも当然のことであった。そのキリスト教文化への貢献は、計り知れないものがあったからである。

しかし、近代の科学的合理主義の発展によって、キリスト教がその影響力を失い始めると同時に、ダンテの『神曲』の評価もジリ貧になったのは、理の当然であろう。

明治の知識人には、内村鑑三のようにキリスト教に大きな影響を受けた人も多かったから、キリスト教文学もまた同様に重視された。キリスト教を知らないようでは西欧の本質を知ることはできず、近代化に乗り遅れることになる、なんてことも考えられたのであろう。だが、近代を生んだのもキリスト教なら、近代に葬られかけているのもキリスト教なのだから、ダンテの位置付けだって変わらざるを得ないのである。

ただし、これはダンテの『神曲』の、「キリスト教的価値」の話でしかない。『神曲』には、たしかに「叙事詩としての魅力」「物語の面白さ」「人間と人間社会についての思弁」「哲学的思弁」といった「文学的な面白さ」があるし、なによりその壮大な「ビジュアルイメージ」は、今でも決して陳腐化してなどいないのである。

したがって、ダンテの『神曲』は、長らく言われてきた意味での「世界文学の最高峰」ではなくなったかもしれないが、しかし「キリスト教」云々をいう「下駄」を脱がせても、十分に優れた、非凡な傑作文学だと言えるだろう。

その意味で、『神曲』は、キリスト教を学ぶ人にとっての必読文献であると同時に、すべての人にとっての「文学的古典」と呼べる作品なのである。

(2022年3月11日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・