榎本空 『それで君の声はどこにあるんだ?』 : 祖父の七光と 黒人の威を借る 日本人牧師

書評:榎本空『それで君の声はどこにあるんだ? 黒人神学から学んだこと』(岩波書店)

はっきり言っておく。こんな本を誉める者は、キリスト教の神学書などまともに読んだことのない、不勉強なキリスト教徒か、さもなくば、非キリスト教徒だとしても、まともに本を読む能力のない者だ。

まともに、本を読める者なら、本書著者が、いま風に「優しげで謙虚そうな」書き方をしているだけで、その実、「ブラック・ライブズ・マター」運動の「時事的話題性」と、いまどきの日本人には、かえって物珍しく新鮮にさえ感じられるであろう著名な黒人神学者の、その「権威」を嵩に着ようとしているだけの本だ、ということくらいは読み取れるし、読み取る能力が無くても、なんとなく感じることくらいはできるはずなのだ。

つまり、それもできないような読者は、「権威」に目が眩んだあげく、本能的に、その「おこぼれに預かろう」としているだけの、知ったかぶり「ど素人」に過ぎない、ということである。

ちなみに、冒頭の「はっきり言っておく」というのは、邦訳にはいろいろあるが、イエス・キリストの好きな言い回し(英文で「Verily I say unto you」)を踏まえたものだ。

○ ○ ○

私が、本書の刊行を知ったのは本年(2022年)5月で、大阪・梅田の紀伊国屋書店本店の、キリスト教書コーナーでであった。その頃は、週に2回は紀伊国屋を覗いていたので、すぐにこの新刊にも気づいたのだ。

『それで君の声はどこにあるんだ?』というメインタイトルだけでは何の本だかわからないが、サブタイトルに「黒人神学に学んだこと」とあったので、間違いなくキリスト教書だとはわかったが、著者の方は、「榎本空」という特徴的な名前の、初見の人物だった。

そこで、奥付の「著者紹介」を確認してみると、1988年生まれで、まだ三十代半ばだが、佐藤優でおなじみの「同志社大学神学部」を卒業した後、さらに海外で神学の勉強をしており、黒人神学者ジェイムズ・H・コーンの著作の翻訳もしている人物だとわかった。

ただ、まだ自著はない若手著述家だったため、初めて見る名前だったのだと了解できたのである。

で、同書(本書)は、200ページほどの薄い本だが2000円もしたし、まだ海のものとも山のものともつかない若い著者の本に飛びつくのは止めておこうと、ひとまず「ブックオフ・オンライン」に予約登録しておいた。「古本で手に入れば、その時は読もうか」という、いつもの構えである。

そして先日、入荷通知があったので、そろそろ評判も出ているかとAmazonをチェックしてみると、十数人が評価を投じており、ほぼ「星5つ」の満点とかなり評判が良かったので、購入手続きをして取り寄せ、おととい読了して、これを書いたという次第だ。

したがって、本書著者に関して、私には、予備知識もなければ、先入見もなかった。

一一ところが、結果は、最初に書いたとおりの、残念なものとなってしまった。

そもそも本書は、出だし(冒頭)からして変に手慣れた小説風の書き方で、キリスト教書らしからぬ、妙に「世慣れ」した感じが、「上手い」というよりは、「悪ずれ」的な印象を受けた。

だが、冒頭の文章だけで、決めつけるわけにはいかないと思い直して読み進めていったのだが、印象はどんどん悪くなる一方だった。

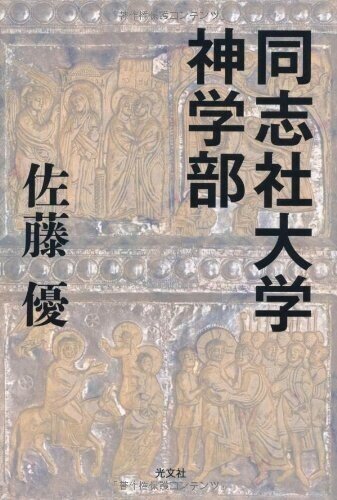

本書は、同志社大学の神学部で学んだ後、台湾の神学校で学んでいた著者が、さらにアメリカはニューヨークの、伝統あるユニオン神学校へと転じ、そこで「黒人神学」の先駆者の一人として著名な神学者ジェイムズ・H・コーンに学んだ様子や、その時期に起こった「ブラック・ライブズ・マター」運動に、学友たちとともに参加した様子などを描いた、「半自伝的エッセイ」とでも呼ぶべきものである。

(ジェイムズ・H・コーン)

そんな本書で、私が特に気になったのは、アメリカ黒人公民権運動の指導者として知られたキング牧師や、急進的黒人解放運動の指導者であったマルコムXなどが活躍した、1950年代から1960年代にかけての同時代において、白人社会にも認められた知的エリートたる「キリスト教神学者として自分」と「黒人である自分」とのジレンマに悩んだ末に、ついに「黒人神学」という、それまでは考えられなかった「異端」の道をあえて選んだ「信念の人」であるコーンその人に学び、コーンへの「共感」を語りながらも、そんな本書著者の言葉が、どうにも「傍観批評家的に上滑り」であり、「我が事」としての熱のこもらない、所詮は「綺麗事」としか感じられなかった点である。

本書著者は、しばしば本書の中で自身を、ふわふわした頼りない人間であるかのように描写をしている。

これは、一見したところ「謙虚」に自分を描いているかのように見えるのだけれども、これが最後まで続くところが問題なのだ。

というのも、本書のタイトルにもあるように、コーンは『それで君の声はどこにあるんだ?』という「個人として立つ=状況に流されない」意志と立場を強調した人で、それがなければ「黒人神学」なんてものなど立てられはしない、困難に立ち向かう厳しい生き方を選んだ人だったのに、そんなコーンに、教え子としての「共感」を語る本書著者の言葉は、どこまでもコーンや、その先駆者たるキングへの「共感」を示すばかりで、いっこうに「自分一個の言葉」で戦おうとはしていないようにしか見えなかったのである。

これでは、これ見よがしに「私は、コーン派です」とアピールして、その「権威」に取り付いているだけではないかと、そう感じられたのだ。

例えば、著者は、さしたる根拠もなく、ふわふわと「黒人神学」に惹かれ、著名な神学者であるコーンに惹かれて、ユニオン神学校に入学し、その流れで「ブラック・ライブズ・マター」運動に参加したりもするのだが、当然のことながら、「黒人」ではない自分が、その「当事者」ででもあるかのごとく振る舞うことへの疑問を感じたりもする。

だが、そうした自己懐疑は、いかにも「私は謙虚に、自己批判的に考えています」よと言わんばかりの自己申告に止まって、いっかな「具体的な行動」には繋がっていかない。

著者は、台湾では著名な「アジア神学」の神学者に学び、そのあとはアメリカで「黒人神学」を学んだりするわけだが、これらの神学は、要は、それまでは自明なものと考えられていた「西欧中心」「白人中心」のキリスト教神学の「権威」性に対して、自身の「出自」を、真剣に対峙させたところから出てきた、対決的で革命的な神学なのだ。

それまでの、西欧的な「正統的神学」の権威に対し、盲目的にそれに連なるのではなく、それぞれの場所でそれぞれに「生きる人間のための神学」を真剣に模索した結果、「正統的」であり「普遍的」であると自称してきた、それまでのキリスト教神学に、敢然と対立して見せたのが、これらの「新しい神学」だったと、そう言えるものなのである。

だとすれば、恩師たちのそうした「地に足のついた」神学に共感を寄せているはずの著者ならば当然、まずは何よりも、自身の「出自」を直視して、それに根ざした自分なりの神学の確立を目指し、それを「生きる」ことを目指すというのが、当然の流れだろう。

ところが、本書著者には、そうした「一人立つ」精神が感じられず、自身の「日本人」性への検討が、まったく見られないし、為されもしない。

著者が「日本人」であるのなら、ことさらに「黒人差別」運動への関わりを強調するのではなく、そこで学んだことを、例えば、日本社会における「部落差別」や「民族差別」あるいは「外国人差別」といった、よりアクチュアルな問題と、どうして結びつけて考えないのだろうか?

著者は、「ブラック・ライブズ・マター」運動と交差的にかかわりの深い「女性」差別や「LGBTQ」差別といった、アメリカの問題については「言及」するけれども、日本で体験的に見聞したはずの「部落差別」や「民族差別」「外国人差別」といった問題には、どうして触れないのか? なぜ、そうした「日本人という出自」にかかわるアクチュアルな問題に、一人の日本人キリスト者として、神学者として、具体的に関わろうとしないのか?

「黒人問題」の場合とは違って、そのあたりへの関わりでは、自身が、「差別される側(殺される側)」ではなく「差別する側(殺す側)」という、困難な立場に立たされることになるから、それを無難に「避けている」ということなのではないのか? 一一そう疑わざるを得ない。

それに著者は、本書の「著者紹介文」によると『滋賀県に生まれ、沖縄県伊江島に育つ』とあるのだから、「普天間基地移設問題」に象徴される、現代の「琉球処分」としての「沖縄差別」に、なぜ主体的に関わろうとしないのか?

著者は、本書で、カール・バルトに代表される、プロテスタントの現代神学者の名を挙げて、しかしそれらを「西欧中心」「白人中心」の名の下に、あっさりと切って捨て、それに対して「黒人神学」はと、「黒人神学」を言挙げして見せるのだが、三十代半ばでしかない、しかも、ふわふわと生きてきた著者が、どうして「20世紀最大の神学者」とさえ評されるバルトを、そんなに簡単に片付けることができるのか?

そもそも、著者が、バルトの主著であり、邦訳版では全36巻にもなる浩瀚にして難解な『教会教義学』を読んでいるとは到底思えないし、「西欧中心」「白人中心」の名の下に、十把一絡げにされる、ティリッヒやボンヘッファーやブルンナーなどの、著名かつ「危機の時代」と対決した神学者たちの著作まで、(理解してるかどうかは別にしても)まともに読んでいるとは思えない。

三十代半ばの若さで、すでにそれらをひととおり読んでおり、しかもそれら大神学者たちの神学を、「黒人」の威を借りずに、批判することができるのだとしたら、著者は、文句なく「日本最大の神学者」だということになるはずだ。

だが、本書に見るような「生ぬるい(悪達者なだけの)文体」しか持たない著者に、そんなことができようとは、私には到底思えないし、そんな評価を与えるバカは、日本のプロテスタント界においても、一人も存在しないだろう。

私は何も「著名神学者たち」の権威を無条件に認めているわけではない。なにしろ私は「無神論者」の「宗教批判者」であり、カトリックとプロテスタントとを問わない「キリスト教」批判者なのだから、そもそも「神」の存在を信じている段階で、彼らの「神学」なるものが、所詮は、護教のための「虚学」でしかないと、そう考えている人間である。

しかし、そんな私であっても、個別的にその名を挙げて批判する場合には、その相手の著作をそれなりに読んで、それなりに理解した上で、明確な根拠と論理を持って批判しなければならない、というくらいの節度は持っている。

だから、例えば「最大の敵」の一人とも言えようカール・バルトに関していうなら、主著のひとつである『ローマ書講解』などを含む10冊程度は読んでいるし、それで満足しているわけではなく、すでに前記の『教会教義学』や『カール・バルト説教全集』まで、買い揃えてある。その上で、まだ読めていないだけ、なのだ。

だから、そんな私からすれば、本書著者による「西欧正統派プロテスタント神学」への批判の言葉は、単なる「知ったかぶり」による「ハッタリ」にしか見えない。

著者は、本書の中で「カトリック作家である須賀敦子」の言葉を引用しているが、この点に触れて、Amazonにカスタマーレビューを寄せている「ぱすと〜る」氏は、

『神学はやはり詩である。空さんは須賀敦子を読むと言う。それなら、若松英輔の死者論をも手にしているのかもしれない。』

と書いているが、この「読み」は正しいと、私も思う。

つまり、本書著者の「榎本空」は、須賀敦子や若松英輔といった「カトリックの世俗作家」を読むほどに、幅広く「一般書」まで読んでいるのであり、しかも、本書で示されているとおりに、黒人音楽などにも詳しいのだから、三十代半ばの若さでは、とうていバルト以下の「西欧正統派プロテスタント神学」を、ひととおり読んでいるはずなどないのだ。

むしろ、本書著者は、そうした「西欧正統派プロテスタント神学」には、ろくすっぽ向き合わないまま、日本の通俗読書界において「一般ウケ」のする「須賀敦子や若松英輔などの本」を読んだり、日本では珍奇な部類の「アジア神学」や「黒人神学」を齧っただけで、同様に、まともに「西欧正統派プロテスタント神学」など読んだことのない「一般読者」の前で、バルトたちを「西欧中心」「白人中心」だなどと、パフォーマンス的に切り捨てて見せているだけ、なのではないだろうか(先輩の佐藤優と同様のハッタリで)。

本書の中で著者は、「黒人神学」は、プロテスタントの世界においては、すでに「古くなった」「かつての流行りもの」として「省みられなくなっている」という趣旨のことを書いているが、これは裏をかえせば、そんな「黒人神学」も、一周まわって「今となっては目新しい」という状況だということであり、逆にバルトなどの「西欧正統派プロテスタント神学」の方が、日本のプロテスタント神学界では「学問」的に祭り上げられてしまったがために、「権威主義的」で古くさいものと感じられるようになってしまっている、という現状を示している。

つまり、本書著者は、「流行りもの」を避けているのではなく、日本での(須賀敦子や若松英輔などの)「流行りもの」を読んだ上で、神学的にも「今となっては物珍しい」がために「これから流行りそうなもの」を選んでいる、とも言えるのだ。

もしも「そうではない」というのであれば、是非「カール・バルト批判」を書いて見せて欲しいものである。

だが、所詮は「若輩者」でしかない本書著者に、そんな大仕事など(死ぬまでだって)できようはずもないのである。

それに、私が引っかかったのは、著者がバルトなどの「西欧正統派プロテスタント神学」者を「西欧中心」「白人中心」だとして、その「無自覚な権威主義的偏見」を批判しはするものの、さらに「権威主義的偏見」に満ちた「カトリック=バチカン」の神学については、一言半句、触れない点である。

(現ローマ教皇(法王)フランシスコ)

で、私が思うのは、日本のプロテスタント神学者である著者が、まともにカトリックを批判したら、キリスト教業界的に、なにかと面倒なことになるかもしれないし、面倒なことになった場合に、それと正面から向き合えるだけの神学的な準備もないから、著者は、周到に「カトリック」への批判を、避けているのではないか、ということだ。

なにしろ、法王(ローマ教皇)をトップに戴いた絶対位階組織であるカトリックとは違い、プロテスタントというのは、極端に言えば「一人一宗派」みたいなものだから、プロテスタント同士が、考えの違うプロテスタント神学者を、そのことだけで、あからさまに批判することなど、基本的には無いと考えていい。

それでなくても、日本のキリスト教人口はきわめて少ないし、減る一方なのだから、エキュメニカルに協力することはしても、お互いに批判攻撃するような「内ゲバ」めいたことをする「元気など無い」のである。

もちろん、皇室の御用達である、権威あるプロテスタント系の大学である「国際基督教大学(ICU)」で、「西欧正統派プロテスタント神学」であるバルトなどを研究している「正統派の神学者」たちもいるけれど、彼らにしてみれば、本書著者など「スタンドプレイの、目立ちたがり屋の若造」にしか映らないから、著者がバルトを批判しても、相手にする気など、毛ほどもありはしないだろう。

だが、そういう「日本のプロテスタント神学界」の空気を読んでいるからこそ、本書著者は、バルトなどの「西欧正統派プロテスタント神学」者を臆面もなく批判することができるその一方で、カトリックを批判することはできないのである。

須賀敦子や若松英輔といった、世俗的な人気のある人たちと対立するのは、世俗的な「人気著述家」を目指すのなら、到底できない相談だろう。むしろ逆に、「プロテスタントとカトリックの垣根を超えて」お友達にでもなりたいほどなのではないだろうか。

このように、私は、本書の前半においては、「口先ばかり」で、コーンの要求した「自分の声」をいっこうに持とうとしない、本書著者の態度に疑問を覚えた。

言っていることとやっていることが正反対であり、結局のところは、日本では「マイナー」であるがゆえに、かえって「新鮮味のある」黒人神学者と、黒人たちにとっては切実なものである「ブラック・ライブズ・マター」運動の時局的な「権威」に便乗するだけの著者を、いかにも胡散くさいと感じたのだ。

だが、後半になって、「沖縄で育った」ことを語り始めたので、いよいよ自身の「出自」に関わる、リアルな問題へのスタンスを明らかにするのかと期待したら、やっぱり「有名人である知人」との思い出を語るばかりで、いっこうに具体性な「主体性=私の声」を持とうとはしない。

「黒人が黒人であるという出自を引き受けた」ように、自身も、沖縄で育ったとは言え、所詮はヤマトンチュ(本土人)でしかないという「加害者」の立場に立っての積極的な関わり方を、本書著者は、決して語ろうとはしないのだ。

(沖縄の米軍・普天間基地)

それは多分、本土人の自分が、今ごろ「沖縄神学」など語った見せたところで、注目する者などどこにもおらず、岩波書店から本を出してもらうことなどできないのは明白だ、といったような、「日本の出版界の空気」を読んでのことなのではないだろうか。

結局のところ、著者が本書で語っているのは、「日本の一般読者」向けに「ウケがいい」だろう人たちとの「コネ自慢」でしかなく、「自分の声」で語ることは、絶えて無いのである。

それでも、そうした著者の読みどおりに、ろくに神学書を読んでもいない不勉強な「キリスト教徒」は、新しい「スター」の誕生に期待して、こんな著者を過剰に持ち上げて見せ、併せて自身まで「流行の最先端」に位置づけよう(先物買いによってマウントを取ろう)とする。

例えば、先に紹介した、Amazonカスタマーレビュアーの「ぱすと〜る」氏は、本書とその著者について、

『この本は神学と深いかかわりを持っているが、文学である。神学は詩でなくてはならない、とかつて思ったことがあるが、そして、じじつ、ぼくが好んできた神学はどこか詩的なのだが、この本は、文学である。文章が水彩画のように美しい。』

などと、むやみに持ち上げるその一方、

『たとえば、今ぼくの手元にある「ティリッヒの「組織神学」研究」(藤倉恒雄著)の一節を挙げると、「神の深淵的要素――存在の根拠としての神(父)と、形式的要素――意志としての神(子)、及びこの両要素を統一する行為としての神(霊)」(p.117)とある。神学とはこのように難解な言葉ばかりなのか。』

と書いて、それとなく「自分は神学書も読んでいますよ」ということをアピールしている「プロテスタント信者」なのだが、ここからもわかるように、ティリッヒを論じられるほど、ティリッヒを読んでもいなければ、理解してもいないというのは明らかだ。

こうした「本気で神学に取り組む」気のない一般信者の読者が、本書のような「ゆるくて読みやすい本」を、その中身をもまともに読み取れないまま、過剰に持ち上げて見せ、それで自身の「ペッと吐き出され」てしかるべき「生ぬるい」態度を正当化するのである(「ヨハネの黙示録」3:15-17)。

つまり、本書などは、今どき流行りの「ラノベ(ライトノベル)」(『転生したら、飼い葉桶の中のイエスだった』みたいな小説本)ならぬ、「ライト神学(入門)書」だというわけだ。

一一そして、私に言わせれば「なあにが文学か。読めないど素人が、知ったかぶりで文学をなめるな」ということにもなるのである。

○ ○ ○

だが、話はこれで終わらない。

本書の中で、「私は、一介の頼りない牧師にすぎません」みたいな「謙遜ぶった」書き方をして、自身の「出自」を語らない著者が、コーンが亡くなった後の、本書後半では、次のように書いていた。

『 今思えば、あの春(※ コーンが亡くなったのは、2018年4月の末であり、その春)はまぼろしの中にいるようだった。その年の三月末、長女が生まれた。命の誕生の喜びと、父親という新しい名への戸惑いと、誰も知らぬ土地での子育ての不安と。そんなことを感じていたのかもしれないが、そのどれもゆっくりと味わう暇もなく、真っ白な外の世界に包まれて、めいっぱい泣くのをやめぬ赤ん坊をどうにか静めようと毎日必死だった。おむつを替え、おそるおそる身体を洗い、ベッドに寝かしてみてもすぐ目を覚ましてしまう娘にイライラし、定期検診に連れて行っては、他の赤ちゃんに比べて体が小さいと心配になって。

牧師だった叔母が亡くなったのは、それから約一ヵ月後だった。甥の私を小さい頃からずいぶん可愛がってくれた叔母で、牧師とはいうものの聖職者に定められたはずの清貧にも、聖俗の境界線にも反旗を翻した彼女の周りには、キリスト者、非キリスト者を問わず、人が絶えなかった。長女が産まれるとき、他に身寄りのない私たちを心配してテレビ電話越しに分娩室を見守ってくれたのも彼女だった。病院のベッドに横たわっていたのは妻だけでなく、小さな画面の向こうの叔母もそうで、身体に巻き付けたチューブや口にかぶせられた酸素マスクが彼女の長年にわたる、そしてもうすぐ終わりを迎えようとしていた、闘病生活の過酷さを物語っていた。毎年日本に帰るたび、確実に病気が進行している様子が様子の彼女と会っては、今年は会えた、今年も会えたと、ホッとしていたのだが、とうとう最期を看取ることは叶わなかった。』(P150〜157)

この部分にも、私が言うところの、何をどのように書けば「世間ウケ」が良いかのかを承知している著者の、『世慣れ』た感じが出ているだろう。

「産まれたばかりの娘の扱いに、あたふたする新米パパ」「まもなく死を迎えようとしていた、自由に生き、多くの人に愛された牧師の叔母」と、こういうことを書けば、「エモ」くて「泣かせる」「文学」的な描写だとでも「勘違い」する、薄っぺらい自称「文学理解者」は少なくない。

だが、こんなものは、よくある「通俗的な、泣かせのエッセイ」でしかない。

と言うのも、この程度の「中身のない」パターン化されたお話なら、実際には子供を虐待している親だって、いくらでもSNSに書いている、所詮はその程度の「紋切り型」でしかないからだ。

だが、問題は、そちらではない。一一後半の「叔母」の方である。

『牧師とはいうものの聖職者に定められたはずの清貧にも、聖俗の境界線にも反旗を翻した彼女の周りには、キリスト者、非キリスト者を問わず、人が絶えなかった。』

というのであれば、この「叔母」はそれなりに「有名人」なのだろうと思い、この「名前」の書かれていない叔母を、ネット検索してみた。

キーワードは「プロテスタント 女性 牧師 榎本空」といった具合である。

一一すると、驚くべきことがわかった。

本書著者の「榎本空」は、私も読んだことのある、あの「榎本保郎」の孫であったのだ(「叔母」の方は、下のとおり『関西学院大学准教授』で『実践神学者の榎本てる子』であった)。

(榎本保郎牧師)

と、こう書いても、クリスチャンでない人には、もはやピンと来ない「過去の人」であろう。

だが、相応の年齢に達した日本人クリスチャンならば、プロテスタントとカトリックを問わず、「榎本保郎」の名前くらいは知っているはずだ。

彼は、戦後昭和の一時期、ある意味では「日本で一番有名なプロテスタント牧師」だったからである。

『榎本 保郎(えのもと やすろう、1925年5月5日 - 1977年7月27日)は、日本の牧師。アシュラム運動の普及に貢献した。「ちいろば牧師」の愛称で知られる。三浦綾子の「ちいろば先生物語」で広く知られるようになった。

榎本栄次牧師は実弟。後宮俊夫牧師は義弟。娘は実践神学者の榎本てる子(関西学院大学准教授、1962-2018)。

生涯

1925年、兵庫県三原郡神代村(現南あわじ市神代)に生まれる。1938年に旧制洲本中学校に入学する。少年時代は軍国少年だった。1944年に徴兵検査を受け、満州に出征する。1945年満州で敗戦を迎える。帰国後、敗戦の喪失の中で虚無感に陥っていた。地元の教会に通い始めて、1947年キリスト教の信仰を持つ。1948年同志社高等学校に入学し、1949年に同志社大学神学部に入学する。同社大学時代神学部の教授のマクナイトより薫陶を受ける。神学生時代に京都世光教会と保育園を設立する(尚、元フォーククルセイダーズの端田宣彦は同教会にて榎本より受洗してクリスチャンになった。)。

1963年に愛媛県今治市の日本基督教団今治教会に赴任する。今治教会の週報に二年間連載した「ちいろば」という自伝が加筆されて、1968年に出版される。1975年今治教会を辞任して、アシュラム運動のために、近江八幡市に移り、アシュラム・センターの主幹になる。アシュラム運動の普及のために、台湾、アメリカ、ブラジルなどを回る。1977年、アシュラム運動のためにアメリカに向かう途中に肝炎が悪化して、ロサンゼルスの病院に入院する。7月27日、52歳で肝炎のために死去する。』

(Wikipedia「榎本保郎」)

若い人は知らなくて当然で、私自身も同時代的に知っているわけではないが、戦後の一時期、日本では「キリスト教ブーム」があったし、現在の上皇后である美智子さん(旧姓は正田)の実家は、熱心な「カトリック信者」であり、美智子さん自身もカトリックである。

で、平成天皇の皇太子時代、美智子さんとのご成婚(1958年・昭和33年)が「初の民間からの輿入れ」として大変な話題となり、いわゆる「ミッチーブーム」などが巻き起こったりもした。

高度経済成長時代の日本では、まだまだキリスト教はどこか「モダン」であり「おしゃれ」であり、結婚式は「(本物の)チャペルで」と憧れる日本人女性が、どんどん増えていったりもしたのだ。

そして、「榎本保郎」の伝記的小説である『ちいろば先生物語』(1987年)を書いた三浦綾子は、プロテスタント信者であり、当時はまだまだ人気のベストセラー作家であったから、当然、榎本保郎も「世間一般」からの注目を浴び、その遺著が、一般でも読まれたりするようにもなったのである。

『三浦 綾子(みうら あやこ、1922年4月25日 - 1999年10月12日)は、日本の作家。北海道旭川市出身。旧姓:堀田。結核の闘病中に洗礼を受けた後、創作に専念する。故郷である北海道旭川市に三浦綾子記念文学館がある。

経歴

1922年4月25日(大正11年)に堀田鉄治とキサの第五子として北海道旭川市4条16丁目左2号に生まれる。両親と九人兄弟姉妹と共に生活した。大成小学校卒業。1935年に妹の陽子が夭逝する。1939年、旭川市立高等女学校卒業。その後歌志内町・旭川市で7年間小学校教員を務めたが、終戦によりそれまでの国家のあり方や、自らも関わった軍国主義教育に疑問を抱き、1946年に退職。この頃、肺結核を発病する。1948年、北大医学部を結核で休学中の幼なじみ、前川正に再会し、文通を開始。敬虔なクリスチャンであった前川は、綾子にキリスト教や短歌など多大な影響を与えた。1949年から1961年にかけて「アララギ」の土屋文明選歌欄に投稿し、口語短歌に積極的に取り組んだ。1952年に結核の闘病中に小野村林蔵牧師より洗礼を受ける。1954年、前川死去。1959年に旭川営林局勤務の三浦光世と結婚。光世は後に、綾子の創作の口述筆記に専念する。

1961年、『主婦の友』募集の第1回「婦人の書いた実話」に「林田 律子」名義で『太陽は再び没せず』を投稿し入選。翌年、『主婦の友』新年号に「愛の記録」入選作として掲載される。

1963年、朝日新聞社による大阪本社創刊85年・東京本社75周年記念の1000万円(当時の1000万円は莫大な金額であった)懸賞小説公募に、小説『氷点』を投稿。これに入選し、1964年12月9日より朝日新聞朝刊に『氷点』の連載を開始する。

この『氷点』は、1966年に朝日新聞社より出版され、71万部の売り上げを記録。大ベストセラーとなり、1966年には映画化された(監督:山本薩夫、出演:若尾文子)。また数度にわたりラジオドラマ・テレビドラマ化されている。ちなみに、日本テレビ系番組『笑点』は、このころベストセラーであった『氷点』から題名を取ったと言われる。

1996年、北海道文化賞受賞。

結核、脊椎カリエス、心臓発作、帯状疱疹、直腸癌、パーキンソン病など度重なる病魔に苦しみながら、1999年10月12日に多臓器不全により77歳で亡くなるまでクリスチャン(プロテスタント)としての信仰に根ざした著作を次々と発表。クリスチャン作家、音楽家の多くが彼女の影響を受けている(例えば、横山未来子、椎名林檎など)。没後の同年11月、光世と共にキリスト教功労者を受賞した。』

(Wikipedia「三浦綾子」)

見てのとおり、1963年に開催された「1000万円懸賞小説公募」に応募して、『氷点』で見事入選した三浦は「時の人」となり、一躍、国民的なベストセラー作家になったのだが、その三浦が書いた「榎本保郎」の伝記的小説が『ちいろば先生物語』だった。

言い換えれば、こんなわけで、本書著者の「榎本空」は、「日本一有名なプロテスタント牧師」の「孫」だったのである。

だが、本書では、そのことに一言半句も触れていない。

前述の「叔母」の場合と同様、「沖縄」との関係を語るためであろう、「父親」への言及はある。

しかし、ここでも「父」の「氏名」は、伏せられている。

『 私たち家族が沖縄の伊江島に移住したのは、一九八九年。沖縄のガンジーと呼ばれる阿波根昌鴻が設立した「わびあいの里」で父が働くためだった。バブル期のただ中であって、戦後沖縄の反戦平和運動を牽引した阿波根昌鴻にいわば弟子入りした父は、路上に出て旗をふり、基地反対の声を上げようと息巻いていたという。

もっとも、当時九〇歳に近かった阿波根さんが行っていたのは、彼が戦争の後片付けと呼んだ仕事であった。木や花を植え、畑を耕し、訪問者に歴史を語り聞かせること。父の仕事は、その手伝いだった。私はようやく歩き始めた位の年齢で、阿波根さんをおじい、おじいと呼んでよく懐いていたらしい。あるとき、幼い私がどこかで見つけてきた棒切れを見た阿波根さんは、こう言った。空くん、いい棒を持っているねえ。おじいにくれないかねえ。こんな話もある。高い塀に登って遊んでいた私に、阿波根さんが言ったそうだ。空くん、冒険家になってはいけないよ。命を大事にしなさい。そのおかげか、私はいつからか高所恐怖症だ。

母から聞いた、数々の小さな日常の逸話が、自分にとって宝物のような輝きを放つのは、私があの島に親密に存在していたという証を与えてくれるからかもしれない。確かに伊江島は私にとって故郷と呼ぶには幾分か遠い場所なのだが、それでも、風景の隅々に人びととの関わりや物語が埋め込まれていて、そこに私の居場所があった。』(P130〜131)

見てのとおり、ここでも著者は、『沖縄のガンジー』と呼ばれた阿波根昌鴻との「親密な関係」を、小説のように描いて見せている。

この描き方は、コーンと自分との「親密さ」を描いた時と、同じ手つきだと言えるだろう。無論、どちらも「故人」だから、事実関係は不明である。

一方、自身のルーツである「父」に関する記述は少ない。

先にも書いたとおり「氏名」さえ記されておらず、ただ『戦後沖縄の反戦平和運動を牽引した阿波根昌鴻にいわば弟子入りし』た上で『路上に出て旗をふり、基地反対の声を上げようと息巻いていた』はずが、結局は、阿波根が『戦争の後片付けと呼んだ仕事であった。木や花を植え、畑を耕し、訪問者に歴史を語り聞かせること』の『手伝い』をしただけという、いささか「滑稽」な印象さえ与える、「いまどき流行らない左翼市民運動家」的な小人物として描かれているだけなのだ。

つまり、「父」のことは「語るに値しない」という、ここでの著者の判断は、きっと、そのあたり(父は「いまどき流行らない左翼市民運動家」的な小人物であり、自分が世間に誇るべき勲章にはならない、という)の「情勢判断」からのものであり、それゆえの「冷たい扱い」だったのではないだろうか。

なお、ここで紹介されている、著名人たる「阿波根昌鴻」とは、次のような人物である。

『阿波根 昌鴻(あはごん しょうこう、1901年3月3日 - 2002年3月21日)は、日本の平和運動家。戦後、アメリカ施政権下の沖縄で米軍強制土地接収に反対する反基地運動を主導した。

略歴

沖縄県国頭郡本部町に生まれる。17歳でキリスト教徒となり無教会主義に強い影響を受ける。成人後は伊江島へ渡り結婚し、1925年にキューバへ移民した。その後、ペルーへ移り1934年に日本へ帰国する。

帰国後は京都(一燈園)や沼津で学び、伊江島に帰った後はデンマーク式農民学校建設を志して奔走したが、建設中の学校は沖縄戦で失われ、一人息子の昌健も戦死する。敗戦後、伊江島の土地の約6割が米軍に強制接収された際、反対運動の先頭に立った。「全沖縄土地を守る協議会」の事務局長や「伊江島土地を守る会」の会長を務め、1955年7月から1956年2月にかけて沖縄本島で非暴力による「乞食行進」を行って米軍による土地強奪の不当性を訴え、1956年夏の島ぐるみ土地闘争に大きな影響を与えた。

伊江島補助飛行場内に土地を所有し、1972年の沖縄返還後も日本国政府との賃貸借を拒否し続けた。日本政府による米軍用地強制使用の不当性を明らかにするとして、内閣総理大臣や沖縄県収用委員会を相手取った軍用地訴訟を提起し、さらに1991年には「反戦地主重課税取り消し訴訟」を起こすが、1998年に敗訴が確定した。

1984年「わびあいの里」計画のもと「やすらぎの家」、また基地撤去のために闘い、反戦平和の思いを伝えるため、自宅敷地内に反戦平和資料館「ヌチドゥタカラの家」を自費で建設。1984年12月8日開館。県内外から訪れる人々に戦争の愚かさと平和の尊さを説き続けた。また生協活動にも力を入れ1969年には生活協同組合を設立した(1992年1月解散)。

1998年には阿波根の活動を取り上げたドキュメンタリー映画『教えられなかった戦争・沖縄編 阿波根昌鴻・伊江島の戦い』(映像文化協会)が製作された。

2002年3月21日、肺炎のため沖縄協同病院にて死去。享年101歳。』

(Wikipedia「阿波根昌鴻」)

一方、本書著者「榎本空」の父親である、前述の「榎本恵」は、WIKIpediaページが作られるほどの「有名人」ではなかったが、それでも、次のような著書がある。

刊行している「いのちのことば社」は、プロテスタント系の出版社だ。

(1)『ちいろばの心』(榎本保郎、榎本恵・いのちのことば社・2005年)

ちいろば牧師として知られる父・榎本保郎のメッセージを受け、息子・榎本恵が孫・空に宛てて書いた手紙という形態をとった二人のメッセージ集。クリスチャン新聞・百万人の福音で好評連載中のものを単行本化。

(2)『負けて勝つとは』(いのちのことば社・2000年)

11年前、沖縄、伊江島に家族と共に移住した著者が、ヤマトンチュ(大和の衆)としての眼を通して出会い、見聞し、経験したこと、感じたことをダイレクトに綴る。

(3)『私は耕す人になりたい』(いのちのことば社・2011年)

「聖書に聴き、祈り、従う」ことの実体験をアシュラムセンター主幹牧師・榎本恵が語る。ちいろば牧師の息子という重圧。挫折、様々な出会いと途切れぬ母の祈りによって、「放蕩息子」は牧師に導かれ、父が最後に献身した運動に邁進している。

(4)『ちいろば牧師 榎本保郎を語る -主を背中にお乗せし、一途に歩んだその生涯-』(いのちのことば社・2012年)

没後35年を迎える榎本保郎。アシュラム運動を広め、日本の教会の霊的刷新に邁進したその足跡は大きい。自らを、イエス・キリストを運ぶ「ちいろば」であるとして人々に仕えきった榎本から、現代を生きる私たちは何を学ぶべきか。子息の恵氏と東後氏の対談を収録。

(5)『石ころも叫びだす -ポスト戦後70年への道しるべ-』(いのちのことば社・2018年)

隣国からはミサイルが飛び、核実験が繰り返される。自国を第一と考える指導者たちは、力には力で対抗すると声尾を張り上げ拳を振り回す。戦争が起こるのではないかという不安を抱きながらも多くは現実の生活に追われそれどころではない。無関心という沈黙の中で、石ころが叫びだす。ポスト戦後70年の道しるべとなるエッセイ集。

これも見てのとおりで、本書著者の父親である「榎本恵」は、(3)にあるように「日本一有名なプロテスタント牧師」である『ちいろば牧師の息子という重圧。』によってであろう、「沖縄反戦平和運動」に自分の生きる道を求めて、著名な「阿波根昌鴻」に弟子入りして大活躍するつもりが、かの地では浮いた「ヤマトンチュ」として、これといった活躍もできずに挫折。いろいろあった後、結局は父の跡を継いで『アシュラムセンター主幹牧師』に収まり『父が最後に献身した運動』に取り組むことになった、という人である。

そこで、問題となるのは、同じく「牧師」となった「榎本保郎の孫」である本書著者の「榎本空」は、父「恵」が祖父「保郎」から受け継いだ『アシュラム運動』を、どうして引き継がなかったのか、という疑問である。

『アシュラム運動(アシュラムうんどう)は、E・スタンレー・ジョーンズが始めたクリスチャンの運動である。

1907年にインドのナックナウで活動したアメリカ・メソジスト教会の宣教師のスタンレー・ジョーンズが、心身ともに病んで、アメリカに帰国しているときに霊的体験を受ける。

ジョーンズは自分の体験とインドのヒンドゥー教との触れ合いから、ヒンドゥー教のアシュラムにヒントを得て、クリスチャン・アシュラム運動を始めた。

内容はファミリーと呼ばれるグループが毎朝5時半に起床して、個人の静聴の時、仕事や諸活動、話し合い、週に一日完全な沈黙の時を持つというものである。

この運動はインド人によって受け入れられ、1940年まで24のアシュラム運動の拠点がインドに展開された。

日本では榎本保郎らが中心になり推進された。』

(WIKIpedia「アシュラム運動」)

「アシュラム運動」は「ヒンドゥー教」の影響を受けた、独自の信仰運動だが、本書著者の「榎本空」が模索したのは、そこからは離れての、縁もゆかりもない「黒人神学」であった。

これは、父の榎本恵と同様で、「祖父の七光りの三代目」と呼ばれるのが嫌で、そこから離れた、ということなのかもしれない。いかにも、ありそうな話だし、本書著者の「榎本空」が、親族の名前を一切出さないという点でも、その疑いには信憑性がある。

だがいずれにしろ、「出自」や「アイデンティティ」を重視する「黒人神学」を支持している立場からすれば、本書著者がその「出自」を総括することもないまま、それどころか「故意に隠して」、新しげな「黒人神学」のアクチュアリティを誇示する態度というのは、いかがなものであろう。

Amazonのカスタマーレビューでは、レビュアーの「mk2475」氏が、本書を次のように評している。

『お金もなし、コネもなしで、夫婦でアメリカにわたり、苦闘を重ねるたくましい若者の姿に感動した。』

たぶん、「mk2475」氏は、本書著者が「榎本保郎の孫」であることに気づかなかったのだろうし、もしかすると「榎本保郎」のことさえ知らなかったのかもしれない。

しかし、一時ではあれ「日本一有名なプロテスタント牧師」であった人の「孫」が、何の「コネ」も無く、祖父と同じ「同志社大学神学部」に入って牧師となり、何の「コネ」もなく、台湾の神学校に入学したり、アメリカの有名神学校に入学したりしたのだろうか?

有名なわりに「お金」は無かったのかもしれないが、だからこそ「コネ」くらいは、使ったのではないのか?

実際、「コネ」はあったし、使いもしているのである。

『(※ コーンの)自叙伝出版のニュースが発表されたのは、葬儀も終わりに近づいた頃だった。これだ。これは自分が翻訳したい。いや、翻訳しなければ。何の根拠もないし、誰が頼んだわけでもないのに迷いなくそう信じてしまい、気がついたら私はその場で知己の編集者に連絡をとって翻訳の希望を伝えていた。なんと向こう見ずに向こう見ずで、横柄な依頼をしてしまったのだろうかと、しばらくしてから思った。少しでも冷静な気持ちが残っていれば、その責任の重さにきっと尻込みしていただろうに。しかしすべては後の祭りで、新教出版社が出版してくれる運びとなり、その年の夏から(※ 邦訳名『誰にも言わないといったけれど一一黒人神学と私』の)翻訳作業が始まった。』(P158)

本書には、著者がコーンと、その著作の翻訳を約したシーンが描かれているが、無論、これも二人の間での個人的な話でしかなく、事実関係はもはや確かめようもない。

まあ、そこまでは疑わないとしても、一一それまで、自著は無論、訳書もなかった著者に、どうして『知己の編集者』がいたのだろうか?

無論それは、著者個人に実績があったからではなく、「榎本保郎の孫」としての「コネ」があったからに他ならないし、本書著者の「榎本空」は、その「コネ」を、迷うことなく使ったということだ。

ここでは『なんと向こう見ずに向こう見ずで、横柄な依頼をしてしまったのだろうかと、しばらくしてから思った。少しでも冷静な気持ちが残っていれば、その責任の重さにきっと尻込みしていただろうに。しかしすべては後の祭り』などと、まるで「勢いで言ってしまったが、自分は本来、そんな厚かましい人間ではない」と言わんばかりのことを書いているが、本気でそう思うのなら、事後的に撤回できたはずで、決して『後の祭り』などではなかったはずだ。

それなのに、やはり断らなかったのは、それが「榎本空」の「コネを使ってでも、コーンの翻訳書を出したい」という確信犯的行動であった、何よりの証拠である。

そしてその上で、上のように、自身を美化して描き、本音を「誤魔化して」さえいるのである。

また、その傍証としては、次のような記述がある。

『 翻訳の喜びについては、須賀敦子のこんな一説がある。「それは自分をさらけ出せないで、したがってある種の責任をとらないで、しかも文章を作っていく楽しみを味わえたからではないか」。コーンの本を翻訳する私は、この言葉に膝を打ったのだが、いずれにせよ、もし許されるのならいつまでも翻訳を続けていたいようだった。』(P160〜162)

これを「いまどきウケもしない自身の出自はさらけ出さないで、したがって、ある種の責任を取らないで、いっぱしの神学書翻訳家なれる楽しみ」を、本書著者の「榎本空」は味わいたかったのだと、そう言い換えることに、どれほどの無理があるだろう。

○ ○ ○

このように見ていけば、本書著者の「ご都合主義」は明らかだと、私は断じたい。

その「出自」や「アイデンティティ」を引き受けることで成り立つ「黒人神学」を称揚しながら、しかし、自身は読者に対して(出版社とも共謀して)、自身の、別に恥じる必要もない「出自」を、なぜ隠したのか?

それは、自身が、本書で自ら描いて見せた「自画像」とは違って、いまどきの「世間ウケ」に機敏に配慮して「出自」を隠してでも、本が出したいと考えるような、ケチで不誠実な人間であることを隠したかったから、ではないだろうか。

だとすれば、本書に私が感じた「実の無さ」や「如才なさ」あるいは「上滑り」な感じとは、まったく正しい「読み」であったわけで、著者自身が描く「ふわふわして頼りない私」というイメージは、所詮、自身の「出自」を読者に悟らせないために弄された「レトリック」だったとは言えまいか。

そんなわけで、私は、著者が本書で語っているような「美しげなエピソード」や「信仰的・神学的な主張」を、信用しようとは思わない。

そんなものは所詮、「尤もらしいだけで、実のない綺麗事」でしかないと、そう評価するからだ。

同時に、このような「読み」において私は、本書を褒めるような人には「読解力が無い」と評価するし、本書に感動するようなクリスチャン読者など、やたらに感動して見せては「いい人」ぶりたいだけの、薄っぺらな信仰の持ち主だとしか思えない。

いずれにしろ、彼らは「幻想」を崇めて、自分を「選ばれた者」だと権威づけたいだけの、現実を見ることのできない人たちだとしか、評価し得ないのである。

(2022年11月4日)

---------------------------------------

【補記】(2022.11.05)

本稿をアップした後に見つけた、『それで君の声はどこにあるんだ?』の書評記事を、当ページ末尾のコメント欄に紹介しておいたので、是非ご参照願いたい。

いずれも「絶賛記事」なので、同書への私の読みは、明らかに少数派の「異端」で、私はどうしようもない「へそ曲がり」なのだというのを、再確認させられた。まるで、下の記事の時と同じパターンである。

(2022.11.05)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・