島田裕巳 『中沢新一批判、 あるいは 宗教的テロリズムについて』 : 中沢新一の危険性と 〈いま〉

書評:島田裕巳『中沢新一批判、あるいは宗教的テロリズムについて』(亜紀書房)

中沢新一の書くものは、面白い。

中沢の価値はそれに尽きる、と言っても良いだろう。

中沢新一の本を読むと「世界が違って見える」。何か「この薄汚れた世界の外側に出られるような、世界をひと皮めくって清新な本質に直面できるような」気になる。一一これは、事実そのとおりだし、それには、「気分転換の娯楽」としての意味や価値はあるだろう。

だが、それで、読者個人はもとより、世界が本質的に変えられるなどと思うのなら、それはもはや「宗教的妄想」と呼ぶべきであろう。

たしかに「頭がおかしくなれば、確実に、世界は違って見える」だろう。

だが、それは「違って見える」というだけのことであって、世界そのものが「変わる」わけではないのだ。

「そんなことは、わかっている」という人も多かろうが、その「わかっている」というのは「わかっているつもり」でしかなく、語の本来の意味における「わかっている」とは言いがたい。

なぜなら、そうした「わかっている」とは、たいがいは「わかっちゃいるけど、やめられない」という「わかっている」であり、母親に「宿題を早く済ませなさい」と言われて「わかっている」と言いながら、ぜんぜん宿題に取りかかれない子供と同じようなものであり、医者から「断酒しないと死ぬぞ」と言われて「わかっている」と答えておきながら、決して酒をやめられないアルコール依存症の患者とも似ていると言えよう。

つまり、中沢新一の本を読んで、何かが「変わった」あるいは、何かを「変えられる」ような気になって、「わかった」つもりになっている人の99パーセントは、実際には、何も変えられないし、自分も変わらない。

変えられるような気になって、一時的に「気持ちよくなっている」だけで、決して実態的に変わることなどないのだが、「わかった」つもりになっているから、「わかっていない」自分のことを、決して「わかっていない」し、「わからない」。

○ ○ ○

「宗教」とは、おおむねこうしたもので、人間が「変わるためのもの」だと言えば、そのとおりなのだが、おおむね「宗教」の力で、人が変わることはない。

例えば、中沢新一のように、まるで「悟った」かのようなことをいう宗教家はごまんといるけれど、彼らの生活ぶりを見ていて、そこに、「悟った人」、例えば「覚者である釈迦」や「主たるイエス・キリスト」のように、常人であることを超越したような存在を見ることはできない。

おおむね彼らは、「立派な話のできる人」以上のものではなく、「特別に立派な行動」すらしない人が大半である。

つまり、誰もが「この人は、宗教的悟りを開いた人」だと認めるような人というのは、「神話」の中には存在しても、現実には「一人も存在していない」と言っても良いだろう。

だが、人間というものは弱いもので、頭では、そうした存在など「実在しない」ということを半ば了解しつつも「どこかに、いてほしい」という「依頼心」が捨てられない。「いれば、いるだけで(何もしなくても)、少しはこの世に期待もでき、気持ちが救われるのに」ということである。

だが、気持ちはわかるが、そんな人(悟りを開いた人)はいないし、「いる」という人がいるなら、それは99パーセントが「嘘つき」であり、残りの1パーセントは「完全に、頭がおかしい人」である。そして中沢新一は、この両者にまたがった人だと言えるだろう。

だからこそわかりにくいのだが、宗教を本気で丸ごと100パーセント信じている人というのは、その時点で「頭がおかしい」のである。そうでなければ、いかにも絵空事でしかない「宗教教義」を、丸ごと信じきることなどできないからだ。

そして、人間というのは、おおむね「理性よりも欲望の方が、圧倒的に強い」から、それも当然のこと。人間が「宗教」を信じるのは、「知性があるから」ではなく、「知性が、本能に隷従しているから」である。

「死後の世界など無い」「霊魂など存在しない」「派手な葬式など意味がない」というくらいのことなら、義務教育を終えていない人でも、わかる人にはわかる「事実」である。

しかし、では「葬式はしない」「墓も作らない」「故人は思い出の中にしか存在せず、仮に心の中で故人に語りかけることがあったとしても、それは生者の演技的気休めでしかない」とまで考える人は、ほぼいないはずだ。

中には、わりと正直に、「葬式はしない」「墓も作らない」というのは「世間の目」が気になるから「しないわけにはいかない」のだと言い訳する人もいるだろう。

だが、そうした「えせ無宗教者」は、そう言いながらも、「葬式」をし「墓を作った」ことで、ホッとする。それは「世間の目」を躱した安心感だけではなく、どこかで「(すでにいない)故人に義理が立った」ような感覚になっているからではないだろうか。

このように、人間は「宗教的な生き物」であり、それは「変形された本能に忠実な、本能従属的な動物」である、ということであって、決して「論理的に判断して、論理的に行動する生き物」などではない。

「感情」という「本能」に由来するものに流されることで、安心を得ようとする生き物でしかないのである。

○ ○ ○

宗教学者・島田裕巳による本書『中沢新一批判、あるいは宗教的テロリズムについて』は、2007年の刊行である。

オウム真理教による「地下鉄サリン事件」が1995年だから、事件後おおむね10年にして、「オウム真理教」に関わった宗教学者の「当事者」として、その総括を行なった本だと言えるだろう。

本書は「中沢新一批判」と題されているが、単なる「中沢新一批判」ではない。

中沢新一という人を、総体として論じる「中沢新一論」であり、その中心的なアプローチが「宗教的テロリズム」の是非ということで、中沢が本音では「宗教的テロリズム」を肯定していたという観点から、中沢新一という人の「本質」を批判した、これは「中沢新一論」なのである。

本書で紹介されているとおり、中沢新一と著者の島田裕巳は、東京大学で同じ先生から宗教学を学んだ、先輩後輩の関係にあり、両者はともに、無名の学生時代からの知り合いであった。

そうしたことから、チベットへ行って密教に開眼する以前の中沢を島田は知っており、中沢のその急激な変化を、直接とは言わないまでも、かなり近い距離で知りうる立場にあった。

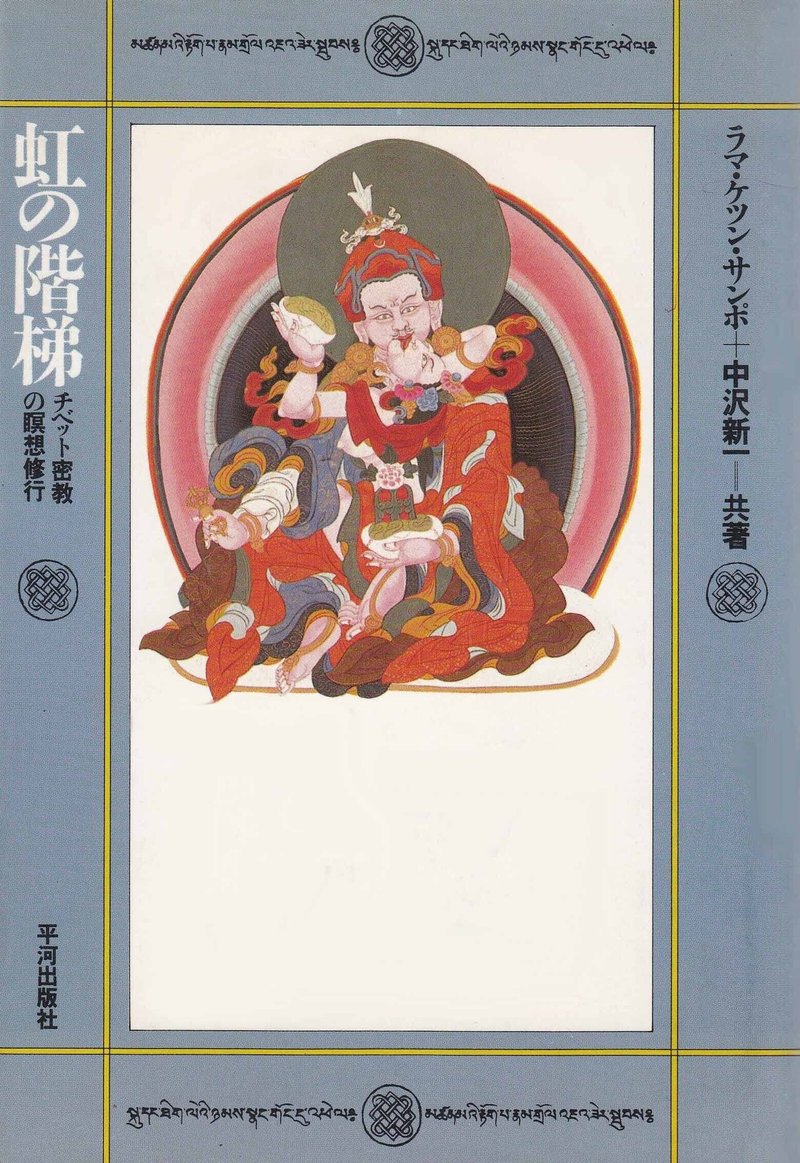

チベット語のできなかった中沢は、チベットへ行き、グル(師)となるラマ・ケツン・サンポに弟子入りして3年もしないうちに、グルとの共著あるいは、グルの講義本の翻訳者として『虹の階梯―チベット密教の瞑想修行』を出版した(このあたりの曖昧さが、実にあやしい)。

だが、リアリストの島田からすれば、たった3年(その間に、日本に戻ってきている時期も含めて)で、まるでチベット密教の真髄を悟ったかのように、自信満々に語る中沢新一に、「悟りを得るとは、時間(の問題)ではない」とはいえ、どこか信用しきれないものを感じた。そもそも、たったの3年で、密教の真髄を悟って、その特殊な理論を自在に(誤解なく)翻訳しているかのような態度に、疑問を感じた。

要は、「悟り」とはそんなお手軽なもので、「悟った人(覚者)」とは、彼(中沢新一)のような存在なのか、という当たり前の疑問を持ったのであろう。

たしかに、中沢新一という人は、とても頭が良く、美的センスに優れており、「理論的に理解し、それを要領よく、イメージ豊かに説明する」くらいのことならできるだろう。

だが、それと「宗教的な悟り」とは、別物である。

わかりやすくいうと、スポーツと同様、理論的に上手に語れることと、それをそのまま実践できることとは、別なのだ。

つまり「悟り」を、理想的な境地として解説することなら、「解説者としての才人」にも可能なのだが、「悟ること」自体はまったく別問題であり、次元の違った話なのである。

だが、中沢新一は、たった3年でチベット密教の真髄を体得したかのごとく語り、それはすなわち「悟りを得た」かのように語ったわけだが、島田は、中沢のそうした自己認識が、「安易」でもあれば、「胡散くさい」と感じた、ということだ。一一そして、島田のこの感性は、まったく健全であったと、私は思う。

無論、島田自身、学生時代に7ヶ月間だけだが、「ヤマギシ会」の会員となって、その可能性(俗世を超える可能性)を信じたことはあった。だが、内部の路線対立を目の当たりにして、その夢から覚めた人であり、その意味では、島田はしごく健全な「普通の人」で、その点で、見るからに「天才肌」の中沢新一とは、人間のタイプが、根本的に異なっていたようである。

島田は、人間の「憧れ・願望・欲望」といったものの存在を、自らの中にも認めつつ、しかし、それを相対化する「生活者のリアリズム」をも持っていたと言えよう。そして、そうした「生活者のリアリズム」からすれば、中沢新一の語る「宗教的な、人間超越」というのは「宗教的なロマン主義的夢想」としか思えず、とうてい額面どおりには受け取れなかったのだ。

そんな島田裕巳と中沢新一は、のちにオウム真理教に「好意的に関わった宗教学者」だということで、ともに世間からの激しいバッシングを浴びることになる。

たしかに二人は、オウム真理教に「批判的ではなかった」という点では共通しているが、しかし、その関わり方は、大いに違っていたと言うべきであろう。

つまり、島田は「宗教学者として、先入観を持つことなく、公正中立に、オウム真理教という研究対象を理解しようとした」のであり、中沢の方は、自身の著書である『虹の階梯』が、オウム真理教の教義に大きな影響を与えていたことを知り、いわば「共感(行為)を持って、オウム真理教に関わった」と言えるだろう。

しかし、とにかく「オウム真理教」は「宗教カルト」であり「絶対的な悪」であり、そこに「議論の余地など無い」というのが、当時のマスコミの論調であり「世間の常識」であったから、「中立たらん」としてオウム真理教にも礼節を持ってにこやかに対していた島田も、親近感からくる好意を持ってにこやかに対していた中沢も、同じような「世間知らずの学者バカ」としか見えず、同じように批判の対象とされたというのは、わかりやすい話ではあろう。

だが、「オウム真理教」がどんな「危険を秘めた」宗教教団であろうと、「学者」であれば「臆見を持たずに観察し、研究する」というのは当たり前の姿勢であって、「オウムに理解者ヅラをした」などと言って島田を責めるのは、どう考えても間違いだ。

これは、戦時において、敵国人の「人権」を認めて擁護したから「お前は、売国奴であり非国民だ」と言って責めるのと同じ論理でしかない。

だから、これは「そう興奮しないでください。」落ち着いて話しましょうよ、という話でしかないのである。また、事実そうであったからこそ、オウム信者を「人間」として扱った、森達也のドキュメンタリー映画『A』が、「国民的熱狂にも流されない、人間的な視線を失わなかった作品」として、のちに高く評価されることにもなったのである。

したがって、島田が「研究対象であるオウム真理教」に対して、「当たり前の礼節を持って接近した」というのは当然のことで、最初から「けんか腰」で「何か隠してるんだろう! 本当のことを言え!」などと声を荒げて詰め寄るのは「学者=研究者」のすることではなく、日本の「三流マスコミ」にすることでしかなかったのである。

しかしながら、では中沢新一の、オウム真理教との対し方がどうであったのかは、また別問題だ。

まず、最初に言えることは、中沢が、オウム真理教に好意的に接したこと自体には、何も問題はない。その頃はまだ、各種の不審事件がオウムの犯行とはハッキリしておらず、オウムも中沢に対して、そうした事実を隠していたのだから、中沢としては「世間でいろいろ言われているけど、いずれにしろ私は、オウムを、宗教としての大切な部分を失っていない、面白い宗教だと思う」と考え、そのように接したとしても、そのこと自体は、責められるべきことではないからである。

だが、問題は、オウムの犯罪が、疑問の余地なく明らかになった後の、中沢のオウムに関する態度だ。

それが、どう問題なのかと言えば、オウムの犯罪が発覚した後も、中沢はオウムへの評価を、基本的には変えていなかったようだ、という点なのである。

このあたりの「疑惑」を、島田は本書において、いくつもの状況証拠をあげながら徹底的に追求していくのだが、中沢もバカではないから、直接証拠はつかませず、そのしたたかな立ち回りにおいて、世間をまんまと韜晦してしまったのだが、あらためて、島田が本書に示した事実を見れば、中沢が「限りなく黒に近い灰色」であり「叩けば埃の出る体」であるのは間違いないと、多くの人が確信できるはずだし、ましてや、もともと「中沢新一は、面白い思想家だが、どこか胡散くさい」と感じていた私などにとっては、ほとんど決定的な証拠を挙げてもらったと感じられた。

私が手元に持っていた「独自ネタ」(『アースダイバー 神社編』の「犬の聖地」など)と考え合わせれば、中沢が「黒」だというのは「間違いない」と確信できたのである。

「黒」の意味を、説明しよう。

中沢新一が「悟った」つもりでいるチベット密教の核心とは、人間を超えることである。

つまり、この肉体とこの世界という制約に縛られず、「この生=現世」を超えて、永遠の時空の中に生きる人間、その意味で「覚者(ブッダ)」であり「(一種の)超人」になることが、その目的であり「悟り」だと言えるだろう。この考え方は「仏教」の考え方としても、決して間違ってはいない。

仏教徒は、人間としてのあらゆる欲望を捨て、自分を縛るすべてのものから自由になり(煩悩解脱して)、最終的には、世界が「空」であることを悟る(直覚する)のを目的としている。それを知って自由になれば、何ものに苦しめられることもなくなるからだと、大筋でそんな考え方である。

もちろん、現実には、人間は「悟れない」。

なぜならば、人間は、この現実世界に内在して不即不離の関係にあるからで、自分(私)だけが悟って、世界を相対化するなどといったことは「観念的な絵空事」でしかないからだ。

だからもし、本気で自分が悟り、世界を相対化できたと確信できたならば、それは錯覚であり、単なる個人的な夢想でしかない。つまり、平たく言えば「頭がおかしくなった」ということでしかないのだ。

したがって、人間は、そうした「夢」に向かって努力し、「それなりの結果」だけならば得ることもできるだろうが、目的としての「悟り」に達することは、原理的できない。不可能なのだ。

例えば、体を鍛えて、オリンピック選手になることはできるかも知れないが、決して空を飛べるスーパーマンにはなれないのと同じことである。

だが、問題は、こうした「悟り」が、「現世=この世」では完結しない観念である、という点である。

つまり、「この世」においては「狂っている」ということにしかならなくても、それは「仏教」の「永遠の視点=悟った者の視点」に立てば、それはむしろ「正しい世界認識としての悟りの境地」だ、とする立場も、十分ありうるのだ。

事実、オウム真理教の強信者に限らず、多くの宗教信者は「世間の無理解」に苦しめられるものなのだが、その逆境を耐え抜いてこそ、そんな「愚かな人間としての煩悩」を解脱して「悟り」に達することができる、と考える。

そうした意味で、中沢新一も言うとおり「宗教に狂気はつきもの」。

なにも、「オウム真理教」や「カルト宗教」と呼ばれるものだけがそうなのではなく、「この現実」を超えていこうとする「宗教」というものには、原理的に「この現実を超えていく狂気としての叡智」が備わっている、とそう言えるのである。

だから、「宗教」の、あるいは「仏教」の原理からして、「犯罪を犯したから、間違った宗教だ」とか「人殺しをするような宗教は、邪教だ」などという考えは間違いだ、ということになる。

それは「煩悩にかすんだ目」を通して見た「歪んだ宗教理解」であり、「誤った評価(誤解=通俗理解)」でしかない、ということにしかならない。

そして、中沢新一の「チベット仏教」が、日本の常識に馴染みやすい「この生の不条理に傷ついた心を慰める」といった類いの宗教ではなく、「現世=この世」を超えていこうとするようなものなのであれば、当然のことながら、「現世=この世」における「犯罪」や「人殺し」などという「社会規範違反」など、小さな問題でしかない、ということになる。

つまり、島田裕巳が本書で追求する「中沢新一の本音」とは、そうしたところにあったのであり、そうした意味で中沢は今でも、基本的には、オウム真理教を「肯定的に評価」しているのではないか、ということなのだ。

そしてそれは、単に「オウム真理教という宗教団体を、支持している」ということではなく、オウム真理教が、どんな既成宗教よりも、少なくともこの日本においては、中沢新一の「宗教」観(理想)に最も近かったという意味で、中沢は、いわば自己肯定的に、今でもオウム真理教を肯定しているのではないのか、だからこそ反省などしないのではないか、という疑いなのである。

実際、中沢新一は、オウム真理教事件が一段落した後の時期に、脱会信者(元信者)の一人との対談で、オウム真理教によるテロの死亡者数が十数人とか(地下鉄サリン事件の死者は14人)ではなく、何百人、何千人という規模のものだったら、また結果も違っていたかもしれない、というようなことを語っている。

無論、中沢は、テロ被害の死者数が「何百人、何千人だったら」、結果としてこの世の中が「良い方に変わっていたかもしれない」などと言ったわけではない。あくまでも「そうだったら、どう変わっていただろうか」という「疑問」あるいは「問題提起」のかたちで、対談者に問うたに過ぎない。

だが、これは普通に読んで「何百人、何千人だったら」この世の中が「良い方向」に変わっていたのではないか、と言っているようにしか聞こえないだろう。だからこそ、この対談者も、中沢の言わんとしたところをまともには受け取れず、当惑して、それはどういう意味かと反問したのだが、中沢はそれには答えなかったそうである。

(荒俣宏原作映画『帝都物語』より)

しかしまた中沢は、別のところで、東京の「霊的な磁場の劇的な変化」の必要性ということを語っており、この「霊的な磁場の劇的な変化」の惹起というのが、世俗化し堕落した「既成宗教」には不可能だと考えられているのだとしたら、その方法は必然的に「常識を超えたやり方」にならざるを得ないだろう。だからこそ、中沢は、また別のところで「霊的革命」といった言葉をも口にしている。

つまり、私たちは一般に、現代人の、現代日本人の「心=精神」が、資本主義に毒された卑しいものになっている、とそう感じている。人間の心とは、もっと美しいものでなければならないし、やりようによっては、そのようになることも可能なのではないかと、なかば夢想的に憧れている。

そして、そうした変革は、たぶん、所詮は人間の為す「政治」や「教育」といったものでは不可能だろうと感じているからこそ、そこに「人間的なものを超えたもの」としての「霊的革新」「霊的革命」「霊的進化」といった、ロマン主義的ラディカリズムに憧れを感じるのではないだろうか。

だが、あらゆるラディカリズムは、「犠牲」なしでは済まされないということを、長らくぬるま湯に浸かってきた私たちは、ほとんど忘れていると言っても良いだろう。

「人類の霊的進化」とは、それこそアニメ『機動戦士ガンダム』の「ニュータイプ」と同様に、なにやらロマンティックで素晴らしいもののように感じられるが、そこでは「新人類が旧人類を、人間とは見なさない」という現実が、必ず惹起されるはずなのだ。そのために、「旧人類」は、人類進化のための必要な「犠牲」として、「進化の祭壇」に供せられるのである。

そこで島田は、中沢新一の「エリート意識」と、それゆえの「観念性」を指摘している。

要は、中沢の「理想」や「夢」は、「理屈としては面白い」のだけれど、いっこうに「具体的方法論」が出てこない、と非難するのだ(身体的具体性の欠如)。

実際、中沢の『虹の階梯』における「理論」を参考にして、オウム真理教では「具体的な修行法」が考案され、実践されたが、その結果は知ってのとおりである。

一方「具体的な方法論」を示さないからこそ、中沢新一自身は、その著作で何を語ろうと、その「結果責任」を問われることがない。

事実として、よく売れた中沢の著書を読んで「悟った人など一人もいない」のだが、読者が「悟れなかった」ことの責任を、中沢が問われることはない。要は「それは、その人の読み方が浅いからだ(間違っていたからだ)」あるいは「読んだだけで、悟れるわけがない」で済ましうるからである。

つまり、中沢の「宗教」観や「理想的な仏教(悟り)」観とは、抽象的にしか語られておらず、実質的には、それだけでは実行実現不可能だからこそ、多くの人を煽りこそすれ、その失敗に責任を取らされることもないのである。

一一だが、そんな中沢の「宗教」や「悟り」とは、結局のところ、中沢の「自己申告」以外には、なんの実体も持たない、所詮は「虚妄」なのではないだろうか。つまり、単なる「わかったつもりの、わかってない」である。

本書で、島田は、中沢が、人を煽るばかりで、明言を避け、責任を避けて、責任を取らない。また、そのせいで、要領よく生き残って、しかも自分の意見を反省することも変えることもしていないが、その結果、中沢新一の思想は、今もなお「本質的な悟りとしての解脱」のためには、「宗教的テロリズム」をも肯定するものなのではないか、とそう問うている。

そして、宗教学者としては、そうした「潜在的な危険性」を、このまま見逃しにすることはできなかったのだと、そう警鐘を鳴らしているのだ。

私は、島田のこうした「読み」を支持する。

たぶん、島田の「中沢新一批判」は、中沢新一の本質的な問題点を突いていると思う。

だが、今の私と、本書執筆当時の島田との違いは、「現在の中沢新一」の危険性の評価にある。

つまり、「変わらなかった中沢新一の思想は、かつてのオウム真理教と同様の災禍を、また引き起こす危険性を持つのではないか」という本書執筆当時の島田の危惧に対し、「もはや、それはないだろう」というのが、今の私の評価なのだ。

なぜなら、中沢新一もすでに「老いて」、かつての魔力を失った、と考えるからだ。

端的に言って、いまだに中沢新一に入れ込んでいるような人の大半は、あの世が近づいてきた高齢者だろう。

言い換えれば、「今の若者」は、もう中沢新一が描いたような「手の込んだファンタジー」に興味を持つほどの、根気がない。中沢新一の思想は、「TikTok」には載せようもない、前世紀の異物なのだ。

だが、無論、中沢新一のニューバージョンというのは、どんな時代にも生まれてくるだろう。

それは、「大衆」の欲する「現実逃避のための娯楽」という、揺るぎない存在理由を持っているからだ。

最近の島田裕巳は、もう本書のように、肩肘張って使命感に燃えたような本を書くのではなく、自分のペースで「人間にとって、宗教とは何なのか」というテーマを、現実に即して悠々と研究しており、もはや「人気作家の中沢新一」になど、さほどの興味を持っていない様子であるが、一一私は、それでいいと思う。

むしろ私たちが警戒すべき「中沢新一」は、この時代にふさわしく、より「軽い」かたちで現れてくるものであり、だからこそ危険なのだから、私たちはそうした「新しいもの」にこそ注意を怠らないようにしなければならないと思う。

この時代の中沢新一は、この時代らしく、よりライトな中沢新一として、すでに生まれ、すでに持てはやされているはずなのである。

(2022年9月17日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○