後藤明生 『挟み撃ち』 : 闘争的逃走と体制内的闘争

書評:後藤明生『挟み撃ち』(講談社文芸文庫ほか)

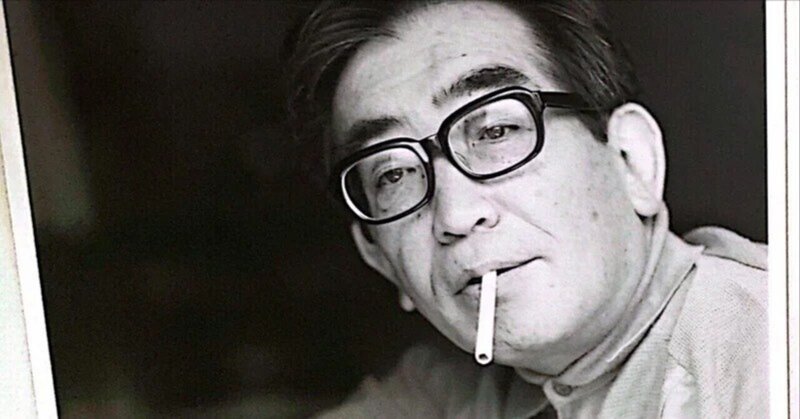

後藤明生も、ずいぶん前から気になっていた作家だ。

「よく知らないが、ちょっと変な小説を書く人のようなので、ひとまずこれを読んでみるか」と『夢かたり』を贖ったのは、すでに30年も前の話であろう。「夢」は、私の好きなモチーフだったからだが、しかしこれも、例によって、積読の山に埋もれさせてしまった。

昨年、退職してからも、1冊くらいは読んでおきたいと思い、ひとまず古本ですぐに手に入るものとして、長編エッセイ『カフカの迷宮 悪夢の方法』を含む、たぶん4冊ほど購入したのだが、これもすでに埋もれさせてしまっている。

そして今回は、先日読んだばかりの『柄谷行人対話篇3 1989-2008』に、後藤との対談が収録されており、後藤本人が、なかなか面白そうな人だったので、今回こそは読もうと、この対談で取り上げられていた代表作『挟み撃ち』を購入し、やっと後藤を読むことができたという次第であった。

後藤明生という小説家に興味を持ったのは、この作家が「変な小説を書く人」だという印象を持っていたからだが、その印象がどの辺りからの情報としてもたらされたのかまでは記憶にはなかった。

ところが、今回、このレビューを書くために、Wikipediaを確認したところ、特に目を引いたのは、次の項目だった・

『影響を受けたもの

ニコライ・ゴーゴリ

フランツ・カフカ

サミュエル・ベケット

小島信夫

影響を与えたもの

多和田葉子

いとうせいこう

奥泉光 』

(Wikipedia「後藤明生」)

後藤が、ゴーゴリに大きな影響を受けているというのは、本作『挟み撃ち』の中身にも明らかだし、ゴーゴリの「外套」や「鼻」が、芥川龍之介の作品に影響を与えたというのは知っていた。たぶん、ゴーゴリの短編「鼻」は、昔、アンソロジーか何かで読んだことがあって、その印象というのが、たしかに奇妙かつユーモラスな作品ではあるが、「私の好みではない」というものであった。「奇妙」なのは好きなのだが、「ユーモラス」なのは、あまり好きではないからであろう。

カフカも「変な小説」を書く作家だから、好きな作家の一人だが、それでも好きな作品もあれば、退屈すぎる作品もあった。

それにしてもまた、いま読めば評価も変わっていると思うので、つい最近も短編集を含む代表作3冊ほどを、再読目的で購入しているが、やはりこれも読めていない。

ベケットは『ゴドーを待ちながら』があまりにも有名な戯曲作家で、この代表作は、ずいぶん前に読んで面白かった。その当時、続けて他の戯曲本も買ったはずだが、結局は読んでいない。やはり、戯曲を読み慣れていないせいで、手が伸びず、後回しにしたのであろう。

小島信夫は、まだ読んだことはないのだが、「ちょっと変な小説」を書く作家だという認識を持っている。たぶん、代表作『抱擁家族』についての評論か何かを読んで興味を持ったと思うのだが、その評論家は誰であったか? 江藤淳あたりかもしれないが、確たる記憶はない。

その時だったかどうか、ひとまずずいぶん前に、全3巻の長編『別れる理由』の函入初版本を贖ったのだが、大作すぎて手が出なかった。

多和田洋子は、最初に芥川賞受賞作『犬婿入り』を読んで、まずまずという感じだったから、続けて、デビュー作「かかとを失くして」を含む短編集『三人関係』を読んだが、やはり期待したほどには「変」ではなかった。それで、もう読まないでいいかと思ったのだが、その後も世評はきわめて高く、それに煽られ『犬婿入り』に続く3冊ほどを購っているが、結局は読んでいない。「変で奇妙な小説」ではあるのだが、私が期待する「重厚さ・濃厚さ」が、この女性作家には無かったからであろう。

いとうせいこうは、もっぱら初期の作品が好きだ。ダントツに好きなのは『解体屋外伝』。続いてデビュー作の『ノーライフキング』。また、前に2作とは違い、SF作品ではないが、私は子供ネタが好きなので、『難解な絵本』が、『解体屋外伝』に劣らず大好きだ。Wikipediaでは「随筆」に分類されているが、どう見たって『難解な絵本』は「小説(掌編連作小説)」であろう。他に、子供ものとして『アタとキイロとミロリロリ』も可愛い作品で、『難解な絵本』ほどではなくても、わりと好きな作品であった。

だが、そこまででもあった。初期作品で、期待して読んだ『ワールズ・エンド・ガーデン』が退屈で、『からっぽ男の休暇』もぜんぜん期待外れだったので、ここでいったんは、いとうせいこうから離れてしまった。だが、「好きな作家」だという意識はずっとあったので、比較的近年の話題作である『想像ラジオ』や『存在しない小説』、『小説禁止令に賛同する』も読んでいるが、どれも物足りなく期待外れであった。

奥泉光は、今でも好きな作家である。第1作品集である『滝』に始まり、第3著作の長編『葦と百合』で、奥泉は私にとって、特別な作家になった。なにしろ私は、この『葦と百合』を、『ドグラ・マグラ』『黒死館殺人事件』『虚無への供物』『匣の中の失楽』に続く「第五の奇書」だと認定して、始めて小説家にファンレターを出したし、『虚無への供物』の作者である、旧知の中井英夫のところへも、勝手に同書を送りつけたりしたくらいなのだから、その熱狂ぶりは半端ではなかった。

それにしても、こういうずば抜けてすごい作品は、多くの場合、作家の初期に限定されてしまい、作家の方はすぐにダメになってしまうことが多いのだが、奥泉の場合は(もちろん例外はあるにしろ)コンスタントに私の好きな「過剰性のある、変な小説」を書いてくれるので、今でも(私の好きなタイプの)新作を待ち侘びている作家なのである。

ちなみに、これも大好きな(『葦と百合』系の作品である)『ノヴァーリスの引用』が「瞠目・反文学賞」の候補作になった際、その「公開選考会」へ、奥泉に会いに行った話は、次のレビューの後半に書いているので、ご参照願いたい。

なお、初期作品以外で、好きな作品としては、『グランド・ミステリー』『鳥類学者のファンタジア』『浪漫的な行軍の記録』『神器 軍艦「橿原」殺人事件』『死神の棋譜』などがある。

全体に言えることは、形式として「幻想ミステリ」が好きだということであり、奥泉光のテーマの一つである「戦争・軍隊」ネタも、決して嫌いではない。

あと、大変評判の良かった『東京自叙伝』をまだ読めていないのが、ずっと気がかりで、この本は文庫本も含めて五回ほどは購っているのだが、近いうちにチャレンジしたいものだ。

一一以上、このように、後藤明生は、私が好きなタイプの作家から影響を受けており、私の好きな作家に影響を与えている作家なのだから、私が興味を持たないわけがない。

私が、後藤明生の名前に接したのは、たぶん、こうした作家による文章からか、こうした作家に関しての文章の中で、後藤明生の名前に触れていたからであろう。

したがって、ここまで長々と書いてきた「他の作家」についての記述は、決して本作『挟み撃ち』の作品形式を真似た「脱線」ということではない。

こうしたことを「脱線」と呼ぶのであれば、これは私にとっては、むしろ「いつものこと」だし、私は小栗虫太郎の『黒死館殺人事件』での過剰な「ペダントリー」が好きな人間だから、そもそもこういうものが好きであり、言い換えれば、筋だけ、あるいは「必要十分」で「無駄がない」小説というのは、嫌いではないが、特に好きというわけではない。やはり私は、「重厚長大」な「過剰さ」に惹かれるタイプなのである。

で、話を、柄谷行人との対談「文学の志」(『柄谷行人対話篇3 1989-2008』所収)にまで戻すと、その対談の中で、特に私の目を引いたのは、後藤の「大西巨人評価」であった。

私は、大西巨人を「心の師」とまで仰ぐ熱心なファンであり、大西生前の一時期、同人誌に書いたレビューに思いがけず感想をいただいたことがきっかけて、厚かましくも大西のご自宅まで遊びに行くということを、毎夏休みに行い、それが、4、5年ほど続いた。

その恒例行事が終わったのは、そうした、ある時期に、私は大西巨人ファンが作った大西巨人ホームページの掲示板上で、大西ファン複数人を相手に延々と論争をやった、というのが原因であった。

私は、自身が大西ファンだからといって、大西ファンに遠慮することなどなかったし、それは大西の子息である大西赤人についても同じだ。

大西赤人の著作は、小説もエッセイ集も読んだが、どれもあまり感心しなかった。そして、そうした大西赤人の評論集の中で、赤人は、映画『スターリングラード』(ジャン=ジャック・アノー監督・2001年)について、「ソ連軍の督戦隊」の描き方について「反共的」なものだというような批判をしていたのだが、私はこれについて、いかにも「左翼の党派的な批判」だと思い、「それは事実でしかないし、そもそも、これまでドイツ軍は、どれだけ悪役として偏頗な描かれてきたことか。それを批判しもしなかった者が、この程度のことを批判するのはおかしい」というような批判をした。

まあ、こうした批判には、大西赤人の作家としての活躍は、所詮「親の七光り」でしかないという評価があったのと、赤人が、父親の代わりに左翼的な運動に担ぎ出されて、その気になっている、というような否定的評価があったからである。

で、話を戻すと、私が大西巨人宅詣をやめた原因は、大西赤人批判ではなく、大西巨人ホームページの掲示板で、延々とやった論争のためであった。

この論争のきっかけは、たしか「サッカーワールドカップ」か何かについて、日本人観客が起立をして、みんなで「君が代」を歌うのが「気持ち悪い」というような投稿がこの掲示板にあり、大西巨人ファンというのは、当然、左翼寄りが多いので、この意見への賛同の声ばかりが寄せられた。

で、天邪鬼で馴れ合いが嫌いな私は「君が代を歌おうが歌うまいが、それは個人の勝手である。みんなで歌うのも気持ち悪いが、みんなで歌わないのも気持ちが悪い。歌う人もいれば、歌わない人もいて、そこで論争が起こるのが健全だ。だから、私は、ここでは、君が代反対には賛同しない」とやったのである。

当然「主流派」から、私への反論が多数寄せられたが、私は「多数を一人で相手にする論争」には馴れていたから、むしろ面白くなってしまった。頭の悪い、数だけが頼りの「ネトウヨ」が相手のケンカでは、理屈もへったくれもないけれど、左翼であれば、いちおうは理屈を語ろうとするので、かえってやりやすかったのである。

それでも、シオドア・スタージョンが言ったように『SFの90パーセントはクズである。──ただし、あらゆるものの90パーセントはクズである』から、程度の差こそあれ、90パーセントが「クズ=バカ」なのは、「ネトウヨ」ばかりではなく「左翼」とて同じことで、多数派であることにあぐらをかいて「信念」を振り回すばかりの者が少なくなかったから、私はやがて、この論争を「小説仕立て」の「メタ・論争」形式にしていったのだ。つまり、「論争をやっている私」と「その論争を読んで、批評する私」の「二重化」を、その論争の中で行なって、要は、議論にならない相手を、ひとまとめにして揶揄いはじめたのである。

もちろん、こうしたやり方が、一般的には「不真面目」と評価されるというのはわかっていた。しかし私としては、レベルの低い相手に、くだらない説明を繰り返すよりは、こっちの方が、「トリックスター」の仕事としてよほど創造的だし、大西巨人だって、小説の中で「メタフィクション」的なことをやっているのだから、私はそれを現実の中でやってやろうと、そう考えたのである。

そして、そんな論争を延々と続けている中でも、私は年1回の大西宅の訪問を続けていたのだが、ある時、大西巨人は「ああいう形式はどんなものかな」というような疑義を呈したので、私は「あれはあれで面白いと思っています。左翼紋切り型の物言いには、うんざりですから」というように答えたのだが、その翌年だったかに大西から「そろそろ君も、書き手として自立してはどうか」というようなことを言われたので、私が「大西に甘えている」と思われており、「アマチュアだから、言いたい放題をやっている」と、そう評価されていると感じたので、私としてはそれが不本意な評価で、しかも「もう来るな」と言われているようでもあり気まずくもなったので、結局はそれがきっかけて、毎年恒例の大西巨人宅訪問をやめてしまったのであった。

というわけで、私は今でも大西巨人を「心の師」と仰いではいるが、決して「神格化」しているわけでもなければ、「無謬の存在」だと思っているわけでもない。

例えば、大西巨人が晩年に「原発」について、吉本隆明と同様「科学技術は後戻りできない」といったような理由で「容認」の立場に立ったことについては、私は今でも納得はしていない。大西のそうした意見に対し、「左翼的」に頭から批判したり「失望した」などと言うつもりはないが、ここには大西巨人を評価する上での、無視できないポイントがあると、今でもそう考えているのである。

で、私にとって、このような存在である大西巨人について、対談当時の柄谷行人は、大西巨人とその代表作である『神聖喜劇』をきわめて高く評価しており、そのことを後藤明生との対談でも口にしていたのだが、その際の後藤の反応が、ちょっと微妙に否定的なものであったから、それが印象に残り、その点でも「今回こそは、後藤を読まなければ」と思ったのであった。

『柄谷 振り返ってみて、よくもこういうものが(※ 当時の日本で)書かれていたなと思う作品があって、たとえば大西巨人の『神聖喜劇』ですね。仮に(※ 当時に)評価されていたとしても、どう評価していたんだろうかという感じがします。戦後(※ 文学)というより、(※ 戦前を含む)昭和文学のベストテンに入る作品ですが、誰も理解していたとは思えないんです。

後藤 だって、あれはどこから出たと思う? カッパ・ノベルスか何かじゃなかったかな。あれは日本文学史の謎の一つかな。

柄谷 あなたは「日本近代文学のペテルブルグ派」と言っているけど、大西さんも、どこから来たかと言えば、一種の「ペテルブルグ派」ですよね。そのことは今はっきり言えますが、昔の時点ではわからなかった。

後藤 そうなんだな。ベストテンの問題はともかくとして、『神聖喜劇』というタイトルは、まさしく「ペテルブルグ幻想喜劇派」ですね。

柄谷 たぶん書いている当人自身にも正体が不明だったんでしょうね。』

(『柄谷行人対話篇3 1989-2008』P264)

つまり、柄谷行人はここで、後藤明生を、大西巨人と同様に、「日本の戦後文学」というものからは独立して生まれてきた「特別な才能」だと高く評価したわけだが、後藤としては、大西巨人や『神聖喜劇』に、柄谷ほどには高い評価を与えていなかった、ということである。

で、あるなら、後藤明生が「私好み」の部分のある「面白い」作家だとしても、しかしそれは、「大西巨人」的なものとは何らかの点で違ったものであろうとの推察もできるので、私としては、この「違い」を確認したくて『挟み撃ち』を読んだというのも、今回の場合は大きかったのだ。

○ ○ ○

で、『挟み撃ち』は、どうであったか?

結論的には、「ユニークな作品」であり、その意味では「面白かった」。その「反小説」的な「試み」は、私好みだったのだが、しかし、その一方で、その「反構築」性、言い換えれば、ポストモダンな、「脱構築」的な小説としての構えは、「構え=姿勢」としては面白いと思うものの、「小説の構え=作り」としては、私の好みではなかった。

少しわかりにくい言い方なので、もう少し、具体的に説明すると、私は「過剰・逸脱」というものが好きな反面「堅牢な形式性」というものも好きなのだ。

ただグニャグニャした不定形性ではなく、堅牢な鎧の如き形式を備えていながら、そこからはみ出してくる「過剰さ」が好きであり、だからこそ、『虚無への供物』や『匣の中の失楽』のような「アンチ・ミステリ」が、私はことのほか好きなのだ。「本格ミステリ」という、究極の「形式的小説」の形を採りながら、最後はそれを裏返してしまうような「得体の知れない」小説。それが「アンチ・ミステリ」なのである。

つまり、後藤明生の『挟み撃ち』は、そうした「堅牢な形式性」を持っておらず、ひたすら「小説」という「ゆるい物語形式」という「(ありきたりの)制度的形式性」からの、徹底した「逸脱」を目指す作品であり、その意味で「アンチ・ノベル=反小説」ではあるのだが、それは、「アンチ・ミステリ」的なものとは、方向性が違う。

例えて言えば、「アンチ・ミステリ」は「カブトムシ的」だが、『挟み撃ち』を含む「アンチ・ノベル」の多くは「軟体動物的」なのである。「カブトムシ」は、硬い甲殻に覆われながらも中身は柔らかい生物だけれど、「軟体動物」は、内も外もグニャグニャと柔らかい。

私は、この「軟体動物」的な柔らかさが、あまり好きではないのだが、大西巨人というのは、典型的な「カブトムシ」タイプであり、さらに言うなら、中身まで金属部品でできているような、重厚鉄壁なロボット・カブトムシであり、その点で、後藤明生とは、ある意味で真逆ともいえるタイプなのである。

だから、後藤明生が大西巨人や『神聖喜劇』を、そこまで高く評価しないのと同様、大西巨人もまた、そこまで後藤明生を高くは評価しなかっただろうし、要は、二人はタイプ(体質的方向性)の違った「反体制派」であり、私は明らかに大西巨人タイプであったため、後藤のグニャグニャタイプの作品を、生理的な部分では楽しめなかった、ということなのであろう。

同じ「戦後文学における反体制派」であったとしても、後藤の『挟み撃ち』は、「戦後文学的な物語的(素朴)構築性」の呪縛からの「闘争的な逃走」を試みた、言うなれば「ポストモダン小説」であり、『逃走論』の浅田彰的な「逃げろや逃げろ」タイプの小説なのだが、それに対して大西巨人の『神聖喜劇』は、「体制内的闘争」タイプなのである。

言い換えれば、後藤明生の『挟み撃ち』は、既成の「文学的制度」から自由であるための「闘争的逃走」を企てたものだが、大西巨人の『神聖喜劇』は、その主人公である東堂太郎が、逃れようもない「軍隊」の中で、その「軍隊の内規」を逆手にとって、軍隊と対決するという小説であった。つまり、『神聖喜劇』の方は、「形式」を否定拒絶するのではなく、それを「加速主義」的に徹底することで「内破」を試みた小説とでも言え、そうした意味でも、後藤の方向性とは、真逆の「闘争形式」だったのである。

そして当然のことながら、こうした「表現形式」に対する、好みの違いは、その「人間としてのタイプの違い」に由来するものであろうというのは、このクラスの作家にもなれば、明らかなことであろう。

だから、いちがいにどちらが「優れている」とは言えないものの、後藤明生が、大西巨人や『神聖喜劇』を理解できなかったのは、その文学的評価において、自身の「好み」を、一歩も出られなかったからだろうし、そこに後藤明生の「文学的批評眼」の限界があったとも言えよう。

後藤が、もう少し慎重で謙虚な人であれば、柄谷があそこまで絶賛する『神聖喜劇』の評価を語るのに、『神聖喜劇』の初版本が(通俗出版ブランドの)「カッパ・ノベルス」であったなどという非本質的な問題を持ち出して、なかば茶化して見せたりはしなかっただろうし、そんなことはすべきではなかった。

『神聖喜劇』が「カッパ・ノベルス」から刊行されたという事実は、日本の「戦後文学文壇」における「権威主義的な醜態」の問題ではあったが、大西巨人的には、むしろ「推理小説のごたる、面白い小説でしょう?」という自慢にしかならなかったのである。

で、後藤よりは、自身の「好み」だけに縛られない私としては、後藤の「闘争的逃走」を面白いと客観的に評価できる一方、やはり個人的な「好み」としては、そこまで「楽しめなかった」ということになった。

本稿は、『挟み撃ち』的な「逸脱」に満ちているように見えるだろうが、案外、着地もこのようにキッチリしていて、その意味では、決して後藤明生タイプではなく、やはり大西巨人タイプなのである。

(2023年6月18日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○