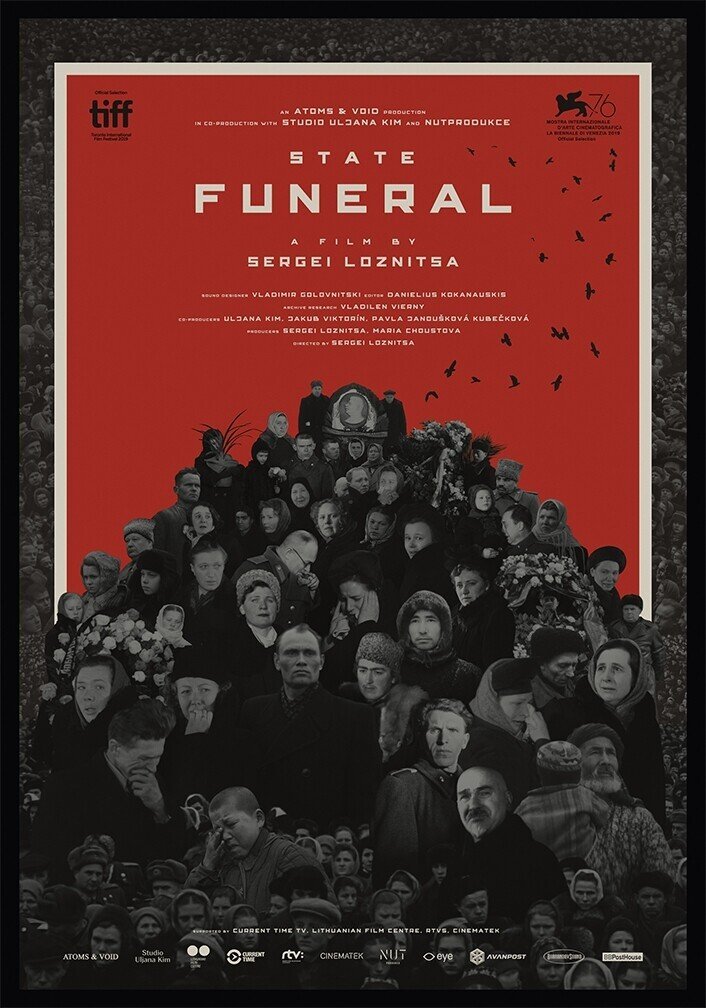

セルゲイ・ロズニツァ監督 『国葬』 : 驚愕のドキュメンタリー映画

映画評:セルゲイ・ロズニツァ監督『国葬』

こんな映画、初めて観た。当然、こんなドキュメンタリー映画も、初めて見た。こいつは、観客への挑戦状だ。

だから、私のような観客には、前例を見ない面白さだが、普通に「楽しませてもらうこと」を求めて行った「お客さん」や、普通に「メッセージを受け取り」に行った「お客さん」は、見事にガン無視を食らって、腹をたてることだろう。

「何だこれは! ただ、国葬の様子を延々と流しているだけじゃないか」と。

だが、監督は言うだろう。「自分の頭で考えられないやつは、娯楽映画かプロパガンダ映画でも観ていればいい」と。

この映画は、そういう映画だ。

観客に対して、ちっとも「優しくない映画」であるというに止まらず、観客を「試して」さえいる。

この映画を観て、「なんの説明もない」ことをして腹をたてるような観客は、この映画の中に映っている「スターリンの国葬に参列したソ連国民」よりも愚かだと、ロズニツァ監督はあざ笑っていることだろう。

それが彼固有の「皮肉なユーモア」であり「批評性」なのだ。

○ ○ ○

『国際的に高く評価されるウクライナ出身の鬼才セルゲイ・ロズニツァ監督が、ソ連の独裁者スターリンの国葬を記録した貴重なアーカイブ映像を基に製作したドキュメンタリー。1953年3月5日、スターリンの死がソビエト全土に報じられた。その後リトアニアで、国葬の様子を捉えた大量のフィルムが発見される。200人弱のカメラマンによって撮影されたそのフィルムは幻の未公開映画「偉大なる別れ」のフッテージで、モスクワに安置されたスターリンの姿、周恩来ら各国共産党と東側諸国の指導者の弔問、後の権力闘争の中心となるフルシチョフら政府首脳のスピーチ、そしてヨーロッパからシベリアまで、国父の死を嘆き悲しむ数千万人の群衆の姿が鮮明に記録されていた。人類史上最大級の国葬の記録は、スターリンが生涯をかけて実現した社会主義国家の真の姿を明らかにする。』

(映画.COM、『国葬』解説より)

この映画は、「スターリンの死」がソビエト国民に伝えられたところから、ソ連全土における「国葬」の終了までを描いたドキュメンタリー映画なのだが、この映画には、スターリンやソビエト共産主義国家や国葬に対する、監督個人の手になる「描写」や「メッセージ」は、一切出てこない。

というのも、上の「解説」にあるとおりで、この映画は『幻の未公開映画「偉大なる別れ」のフッテージ(※ 未編集素材)』を、ロズニツァ監督が2時間強の長さに編集し、それに、当時の共産党が流した国民への公式メッセージ(放送)や葬儀集会での演説などの音声を加え、あとは「雑踏音」や「葬送行進曲」などのBGMを付け加えただけのものだからだ。

つまり、ロズニツァ監督は、こうした素材の編集において、「意図的に批判的なメッセージを込めたモンタージュ」などは行っておらず、あくまでもスターリンの国葬が、いかなる規模において、どのように盛大に行われたのかを、2時間強の長さにまとめているだけであり、当時のソビエト共産党のコメントやメッセージについても、内容の伝わりやすいように編集して、映像素材に適宜対応させているだけなのだ。

また、後から加えられたのであろう「雑踏音」や「BGM」といったものも、当時の現場の雰囲気を生々しく再現するためのものであって、そこにも監督のメッセージは込められていない。

一一つまり、ロズニツァ監督がこの映画で意図したのは、映画の観客たちを、可能なかぎり生々しく「スターリンの国葬に立ち合わせる」ことであり、「映画鑑賞する」のではなく、可能なかぎり「現実体験」してもらうことだったのだ。

無論、この映画を観に行く人々は、基本的には、スターリンを尊敬している人たちではないだろうし、この盛大な「国葬」を「素晴らしい」と感じる人でもないだろう。つまり、スターリンの「恐怖政治」を知っていて、スターリンを憎む人たちだし、そんなスターリンを盛大な国葬を、政治的パフォーマンスでしかないと考え、批判的に見る人ばかりだと言ってもいいだろう。

また、映画の中に出てくる、スターリンの死を「厳粛に受け止めている国民」あるいは「涙を流して悲しんでいる人々」の姿を、「騙されていた人々」か「カメラの前なので、保身として、演技的に表情を作っている人々」なのだと理解する人たちが、99パーセントであろう。

つまり、観客の多くは「自分は、この人たちのように、プロパガンダには騙されないで、現実をまっすぐに見て、正しく判断することのできる人間である」と、そう思っていることだろう。一一ならば、この映画に関しても、「説明など無用ではないか」というのが、ロズニツァ監督の考えなのだ。

出来るかぎり、ありのままの事実を提供すれば、「賢い観客」ならば、それを正しく理解できるはずなのだから、監督が恣意的な編集において、監督からのメッセージを伝える必要などない。いや、むしろそれは、余計なこと(お節介=過保護)なのだ。

だから、そんなものは一切加えず、ただ可能なかぎり、全体をバランスよく見てもらえるように「客観的」にまとめたから、あとはみなさんが自分の目で見て、自分の頭で考えてください。一一というのが、この映画『国葬』なのだ。

だから、このような映画に対し「ナレーションもストーリーも何もない、ただ国葬の様子を蜿蜿と映しているだけじゃないか」などと文句をいうのは、基本的に「頭が悪くて、自分では何も考えられない観客」だということになり、そんな客ならば、仮に彼が当時のソビエトにいたなら、あっさりとプロパガンダに流されて「我らが天才的指導者、同志スターリンの死」に心からの涙を流せる人であることは、間違いない、ということになる。また、この映画が「退屈すぎて寝てしまった」というような観客もまた、問題の所在が奈辺にあるのかを察することのできない「頭が空っぽな観客」だと言えるのである。

言い換えれば、この映画は「観客を試す映画」であり、監督と観客が、1対1で対峙する、ヒリヒリとした緊張感の秘められた映画なのである。だから、表面的な単調さに騙されて「退屈」だなどと思ってしまう観客は、「何も見えていない愚民」だと言えるのだ。

そして、そんな「国民」が多いからこそ、このような「盛大な国葬」が行われ得たのだとも言えよう。

そもそも、「追悼の意」というものは、個人の「内心」の問題でしかなく、「葬儀の規模」や、これ見よがしな「追悼メッセージ」などで決まるものではない。

つまり、「葬儀」などというものは、大きかろうが小さかろうが、そもそも「する必要がない」ものであり、「追悼の意がある」のであれば、一人で空にでも向かって、あるいは、家の仏壇や神棚に向かってでもいいから、心の中で「安らかに眠ってくださいね」と祈念すればいい、ただそれだけのことなのである。

なのに、なぜ「葬儀」が行われるのかといえば、それは「宗教的慣習」ということはあるけれども、その本質は「追悼パフォーマンス」であるにすぎない。

「私たちは(家族は、友人は、知人は)、こんなにもあの人のことを愛していたのですよ」と「周囲」や「世間」に向けてアピールするための、対社会的な儀式と言っていいだろう。

つまり、葬儀とは、その大小にかかわりなく、「死者のためのもの」ではなく、残された「生者が、自分たちのために行う、政治的パフォーマンス」にすぎないのである。

だから、経済的に裕福であれば、これ見よがしに「派手で規模の大きな葬儀」をやる。その代表が、まさに「国葬」だ。

その一方、そうした「政治的パフォーマンス」をする必要のない人が、そうした「愚かさ」に気づき、あくまでも純粋な「追悼の儀式」にしたいと考えるようになれば、葬儀は、可能なかぎり小規模なものになっていく。

例えば、日本がバブル経済で賑わっていた頃には、芸能人などは、とにかく「大規模な葬式」をして、「葬列者何千人」などといったことで、死者の「大物ぶり」を示そうとした。「格」の高い俳優だったんだから、それ相応の規模の葬儀をしないことには「格好がつかない」などと考えた。

要は、故人の思いや、故人への思いなど二の次で、「世間がどう思うか」「世間にどう思わせるか」を問題として、派手に行われた「政治的なパフォーマンス」にすぎなかったのだ。

そして、これは「結婚式」などでも同じだった。

自分の「格」を示すために、無意味なほどに派手な式をあげた。数メートルもあるようなケーキを設え、新郎新婦がゴンドラから降り立ち、ドライアイスのスモークがたかれる。

今となっては「馬鹿か?」としか言いようのないことを、人々は「これ見よがし」にやっていたのだが、一一「国葬」というのも、所詮はそういう「政治的なパフォーマンス」の延長でしかない。

葬式に参列して、それらしい「BGM」が流れ、それらしい「遺族のメッセージ」が朗読されると、すっかり「その気」になって、涙を流せるような「脳みそ空っぽ」の人たちが、こうした「演出抜群」の「派手な葬儀や結婚式」を「楽しめる」のである。

そんなわけで、ロズニツァ監督の『国葬』に登場する人々とは、実際のところ「私たちの似姿」だということにも気付かず、「愚かなソ連国民」だとか「哀れなソ連国民」だなどと思って鑑賞するような観客は、実のところそのご本人が、いま現在「愚かで哀れな」人でしかない、ということなのだ。

そして、ロズニツァ監督は、そのことを百も承知で、こんな映画を作ったのである。

「これは、あなたたちの姿なんですよ。そのことに気づきましたか? 無論、気付かなかったでしょうね。それが、現実というものです」一一この映画に、メッセージが込められているとすれば、それはこのようなものだったのだ。

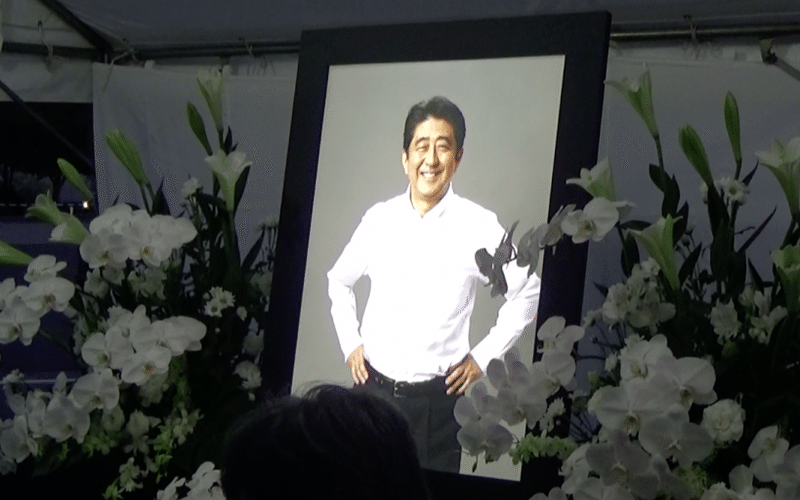

我が国でも、国論を二分した「国葬」が、間もなく強行されるようだが、問題は「安倍晋三」元首相が「国葬」に値する人間か否か以前に、そもそも「国葬」など「国民コントロールのための政治的パフォーマンス」として、永遠に廃止すべきものだという点で、世間体でなされるような個人的な「葬式」だって、やめるべきなのだ。

「葬式などしなくてもいい。そんな形式で、あなたの気持ちの有無がわかるわけではないんだから。もしも、私の死を悼んでくれる気持ちがあるのなら、あなたが、あなたの心も中で、何度でも私を思い出して、懐かしんでくれれば、それでいいんだよ」

そういうことではないだろうか。

そして、そうした観点からすれば、実際のところ「国葬」などというものは、「死者の政治利用」でしかなく、「グロテスク極まりない儀式」だと言えよう。

そんなに「グロテスクな儀式(見世物)」が好きなら、スターリンの国葬と同じく、安倍晋三の国葬でも、エンバーミングを施した彼の死体を、みんなが見られるように展示すれば良かったのだ。そうすれば、なおいっそう「泣ける」参列者も増えたことだろう。

(2022年9月25日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○