〈呪う〉文体 : 京極夏彦 ・ 百鬼夜行シリーズを中心に

京極夏彦という作家が、並々ならぬ力量の持ち主だというのは、もはや異論のないところであろう。しかし、すごいすごいと言うばかりで、彼の「何が・どう」すごいのかというところは、意外に論じられていないのではないだろうか。

京極夏彦の魅力は、主として「登場人物のキャラクター性」「博識」「批評性」「文体」といったことになろうが、そのポピュラリティを支えているのは、「登場人物のキャラクター性」と「博識」だと言ってもよいだろう。

彼が、基本的には「エンタメ作家」であることを考えれば、これは当然。あとの二つ、「批評性」や「文体」がメインだったなら、「エンタメ作家」として多くの読者の手に取られることは、なかったろうからだ。

京極夏彦は、一般に「ミステリ作家」とか「妖怪(小説)作家」などと呼ばれ、そう理解もされている。しかし、京極作品が「本格ミステリ」としての観点から分析されることは、あまり多くはないように思う。

デビュー作『姑獲鳥の夏』に始まる京極夏彦を代表する「百鬼夜行」シリーズは、間違いなく「本格ミステリ」なのだが、並べて語られることの多い、他の「新本格ミステリ」作家たちの作品のような、わかりやすい「パズル性」や「形式論理性」あるいは「機械的構造」に比べると、京極ミステリは、その過剰なまでの「博識」「批評性」「文体」によって、そのあたりが目立たないからであろうし、もはやそうした「本格ミステリ」性が、その「根幹部分」だと思われてもいないからであろう。

いわゆる「本格ミステリ」の場合は、「パズル性」や「形式論理性」「機械的構造」がその骨格を成し、それを覆い、しばしば「隠蔽」するために、「登場人物のキャラクター性」「博識」「批評性」「文体」といったものが、道具的に動員される。読者に、その「骨格」を見抜かれないようにするために、そうした「小説的要素」という「肉質」を纏わせるのだ。

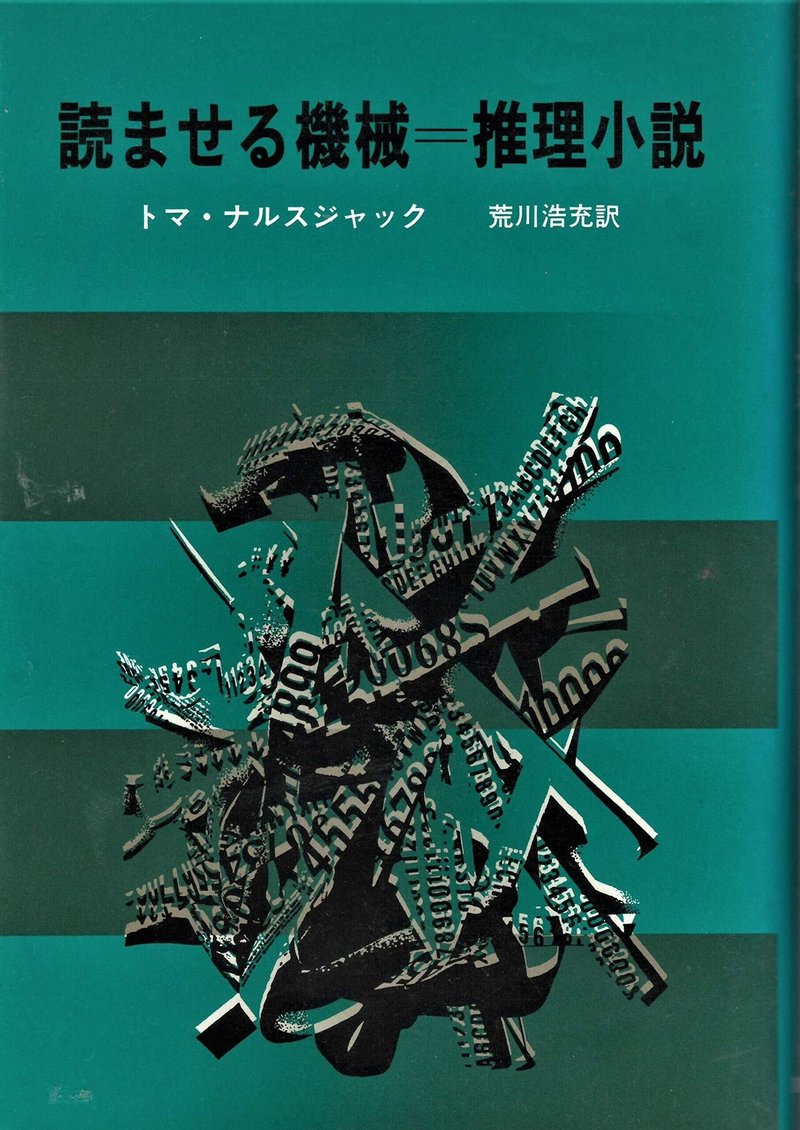

つまり「本格ミステリ」とは、「人間」的ではなく、むしろ「人間的な肉質に覆われて、人間を装った機械構造物」といった側面が強く、トマ・ナルスジャックがその「本格ミステリ論」を『読ませる機械=推理小説』と題したのも、「本格ミステリ」のそうした性格こそが、基本的なものだとして理解したからであろう。

ところが、京極夏彦の「本格ミステリ」の場合、こうした「読ませる機械」という理解・形容が、ぴったりとは来ないように感じられる。

通常の「本格ミステリ」が「人間的な肉質に覆われて、人間を装った機械構造物」であり「骨格が主で、肉質が従」なのだとすれば、京極夏彦の「本格ミステリ」は「金属的骨格構造にまといついて、人型を保っている肉質の生き物」という感じであり、つまりは「肉が主で、骨格は従」なのではないか。

少なくとも、そのように感じる人が多いからこそ、京極ミステリの「魅力」を語る者の多くは、その「本格ミステリ的構造」への言及に重きを置くことが少ないのではないか。京極ミステリを、「本格ミステリ」の側に囲い込もうとする政治的意図でもないかぎり、わざわざ「骨格部分」への言及に偏った分析をしようとは考えないのではないだろうか。

無論、京極ミステリは「本格ミステリ」である。その多くの作品で、「論理的骨格」という「本格ミステリ」的基本構造を備えているのだから、そう呼ぶのは当然なのだ。

だが問題は、「骨格」という構成要素が「主たるものか従たるものか」という点である。

前述のとおり、党派性を持たずに普通に読めば、京極ミステリは「肉が主で、骨格は従」の、「普通小説=文学」的な構造を持った、「本格ミステリにも分類できる作品」ということになるのではないだろうか。

つまり、京極作品においては「本格ミステリ的骨格」は「選択的(採否)要素=オプション」であって、むしろ「登場人物のキャラクター性」「博識」「批評性」「文体」といった「小説的肉質」の方にこそ、その作家的本質があると考えられるのではないか。それらは「自律自動的な骨格」を覆い隠すものではなく、「骨格構造」を駆動する「筋肉」であり「表皮」なのだ。それらがあってこそ「ヒトガタ」であり、「骨格」は必要不可欠なものではない、とすら言いうる。

というのも、「骨格」が無くても、それは「軟体動物」的に生存し活動しうるところに、その本質を持つからだ。

京極ミステリが、しばしば「妖怪小説」と呼ばれるのも、こうした性質が感じられるからではないだろうか。

つまり、「人という骨格」に「妖怪は憑く」のである。

「憑き物が、人にまといついて(人を骨格を化し)、人(物語)を駆動する(走らす)小説」。それが、京極作品の本質なのではないか。だからこそ、「本格ミステリ論」的な「骨格論」だけでは、京極ミステリを語るには、いかにも不十分だと感じられるのではないだろうか。

○ ○ ○

そこで問題は、その「肉質」としての「登場人物のキャラクター性」「博識」「批評性」「文体」ということになる。

「登場人物のキャラクター性」というのはわかりやすい。それは「小説」を「物語」として構成する上で、ハッキリと見えるかたちで与えられる、「主たる要素」だからだ。

しかし、「博識」「批評性」「文体」などは、そうした「物語内構造物」、つまり「臓器」のようなわかりやすい「部品」ではなく、むしろ「肉質」のようなものだと言えるだろう。「登場人物のキャラクター性」と、「博識」「批評性」「文体」では、その存在レベルが違う。「臓器」もまた、その「肉質」によって作られたものだからである。

言い換えれば、「博識」「批評性」「文体」が、「登場人物のキャラクター性」を作り出しているのであって、その逆ではない。登場人物たちが、その「博識」と「批評性」を披露し、独特の「個性」を発揮したところで、それは「文体」ではない。作者である京極夏彦の「博識」「批評性」「文体」によって、そうした「登場人物のキャラクター性」が作られているからだ。

したがって、京極夏彦という作家を語る上で、中心的な要素となるのは「博識」「批評性」「文体」の方である。

そしてさらに言えば、その「文体」によってこそ引き寄せられた「博識」や「批評性」ではなく、京極夏彦という作家を「思考様式」でもあれば「世界観」でもあるがゆえに、その本質と呼んでいい「文体」こそが、根柢である。まさに「文は人なり」なのだ。

○ ○ ○

京極夏彦の「文体」は、かなり個性的で、他の「新本格ミステリ作家」などの、プラスティックな文体とは明らかに違った、練れた湿り気を帯びており、その意味で「文学的」である。

意図的に「文体」を変えようとしても、簡単にそれが成功するほどの「借り物」ではなく、まさに「骨がらみ」の文体なのだ。

その「文体」は、ワンセンテンスで、一気にその「世界」を立ち上げるだけの力(世界構築力=呪力)を持っており、読者に憑依する。

『 どこまでもだらだらといい加減な傾斜で続いている坂道を登り詰めたところが目指す京極堂である。梅雨も明けようかという夏の陽差しは、あまり清々しいとはいい難い。坂の途中に樹木など日除けになる類のものは何ひとつとしてない。ただただ白茶けた油土塀らしきものが延々と続いている。この塀の中にあるのが民家なのか、寺院や療養所のようなものなのか、私は知らない。あるいは公園か庭園のようなものなのかもしれない。冷静に考えれば、建物を囲うにしては面積が広すぎるから、やはり庭園か何かなのだと思う。』

(講談社ノベルス版『姑獲鳥の夏』・P8)

私は、この文章を初めて読んだ時、「こいつは、ちょっと違うぞ。本当にすごいのが出てきたのかもしれない」と、期待に胸を躍らせた。

当時、所属していたミステリマニア同人「SRの会」の会誌「SRマンスリー」に投稿した原稿の件で、当時、会誌を編集した山前譲氏に電話をした際「先日、講談社ノベルズから刊行された、京極夏彦という新人のデビュー作を読んでいるんですが、これはなかなか書ける作家ですよ」などと奨めた記憶がある。

当時、「講談社ノベルズの新人」というと「当たりはずれが激しい」という評判だったからで、山前氏がそうであったというわけではないけれども、少なからぬ古いミステリマニアは、必ずしも「新本格ミステリの新人作家の作品」に飛びついたりはしなかったのだ。

事実、今でこそ「新本格ミステリの帝王」的な感じになっている綾辻行人ですら、当時、別のミステリマニア同人「怪の会」の主要メンバーだった、縄田一男(のちに時代小説評論家)や長谷部史親(のちにミステリ評論家)などから「そもそも小説になっていない」「幼稚すぎる」などと徹底的にこき下ろされていて、それに賛同する者も少なくなかった。

ミステリ専門誌『幻影城』のファンクラブから発展した同会の古参メンバーとして、連城三紀彦、泡坂妻夫、竹本健治といった作家たちの傑出した作品に馴染んできた彼らの目には、「新本格」の新人作家の作品は、いかにも「学生さんの同人誌作品」という印象が強かったのであろう。

ともあれ、綾辻自身、のちにこの当時の「新本格バッシング」について、何度も言及していて、ずいぶん傷つけられたのだろうと推察される。

また、今でこそ「帝王」綾辻行人に対して厳しい私も、当時は「若いミステリファン」の一人として、縄田や長谷部などを逆に徹底批判した。当時は「怪の会」にも入っていたから、隔月刊の会誌「地下室」に、毎月のように、批判原稿を送りつけて、編集人を困らせ、事実、めったに採用されることもなかった。縄田や長谷部が「怪の会」の二大巨頭であったからだ。

ともあれ、そんな時代であったから、『姑獲鳥の夏』の京極夏彦は、明らかに「異質な新人」だった。

当時は私もまだ若かったから、「文体」というようなことを、まともに考えたことなどなかったはずなのに、

『 どこまでもだらだらといい加減な傾斜で続いている坂道を登り詰めたところが目指す京極堂である。』

というワンセンテンスを読んだ瞬間に「なんだこれは? これはちょっと何かが違うぞ」と感じ、まるで「昔の小説のようだ」という印象を受けたのである。

しかし、言うまでもなく、京極夏彦の文体は、単に「古風」なのではなく、かなり自覚的に作られた、個性的な文体で、特に、上の冒頭部などは、最初の個性的なワンセンテンスで読者を捕まえると、続いて短めのセンテンスをテンポよく繰り出すことで、読者を、その「文章世界」に巻き込んでしまう。

つまり、京極夏彦の文章は、見かけの「古風」もさりながら、やはりその「テンポの良さ」において「今風」なのであって、決して、今の読者が読みにくいものにはなっていないのだ。

そして肝心なのは、この「テンポ」の良さと、その「博識」に裏付けられた意図的な「ペダントリ(衒学)」による「黒い字面(版面)」である。

京極夏彦は、デビュー当初から「版面」へのこだわりを語っていた。ページの変わり目で必ず文章を切るというこだわりも、そこから来ている。言うなればこれは「版面におけるテンポ」の問題だと言えよう。

しかし、このこだわりに、いったいどのような意味があるのだろうか。

それは、「視覚的な呪い」であり「視覚的呪文」のようなものだと言ってもいいだろう。

「文章的なテンポ」だけではなく、「版面構成によるテンポ」によっても、読者を「巻き込む」のである。それは一種の「サブミナル効果」を狙ったものだとも言えるだろう。

長短織り交ぜたテンポのよい文章。黒い活字と空白の織りなすテンポのよい、完結した絵づらとしての版面。

例えば、それは「どんどんよくなる法華の太鼓」的なものでもあれば、「難しい感じがずらりと並んだ経文」の版面にも似たものだと言えるだろう。それらは「意味」を理解しなくても、聞いているだけで気持ちよく引き込まれるし、見るだけで魅せられてしまう性格のものなのだ。

そして、(特に初期の)京極夏彦についていえば、その「批評性」すら、そうした「テンポ」を構成する要素となっているのである。

無論これは、自覚的になされたものである。「百鬼夜行」シリーズの主人公である中禅寺秋彦が、戦争中に「洗脳」研究に関わっていたという設定と、これは決して無縁ではない。

端的に言って、京極夏彦は「洗脳」に強い興味を持っていたし、言い換えれば「他者の意識をコントロールする技術」に強い興味を持っていた。そして、その結果として「呪う文体」というものを自覚的に構築して、それを使って「エンタメ小説」を書いたのである。

しかし、こうした「暗示」による「外的なコントロール」は、時間の経過とともに薄れ弱ってしまうことが多い。

本人が「自覚的」に選んだ(選ばされた)ものであれば、それは本人によって繰り返し確認されることで、時に強化されてさえいくから、それを自覚的に解体解除しないかぎり薄れにくいのだが、「暗示」は、放置しておけば、自然の忘却効果によって、おのずと薄れてしまう。そしてそこが、自覚的に選択する「信仰」と、強制的な「呪い」との違いだとも言えるのだ。

だが、だからこそ「京極夏彦の文体的呪力」は、時間の経過とともに「弱まる」傾向にあって、これは必然である。有り体に言えば、読者が「馴れてしまう」のだ。

また、「呪者=施術者」の方も、その「呪い」の力に(自家中毒に対する免疫としての)「馴れ」を感じるようになってしまい、その力を心底信じることができなくなるので、自ずとその文章からは「力=毒性」が失われて、補完的な「巧さ」に傾いていくことになる。

作家の「文章」が、しばしば「初期には非常な力を持ち、後期には練り上げられた巧さに変わる」というのも、そうしたことからなのではないかと考えられる。作家が、その初期に持ち得た「熱量の高い文章」というのは、技術によっては永続させることはできず、いずれ作家は「枯れて」いかざるを得ない。失った「熱量」をカバーするものとして、「テクニック」が補填されるのだ。

このように見てくれば、京極夏彦の代表作が、初期作品に集中しているその一方、中期後期の作品が、それなりに高く評価されているというのも、故なきことではない。

要は、初期の異様な「熱量」に重きを置いて評価するか、以降の「作家的成熟」を評価するかの違いであって、どの時期の作品も、それなりに高く評価しうるのである。

○ ○ ○

さて、綾辻行人のデビュー以降、一世を風靡した「新本格ミステリ」における、私のベスト3作品は、

1位・山口雅也『生ける屍の死』

2位・京極夏彦『魍魎の匣』

3位・京極夏彦『鉄鼠の檻』

ということになる。

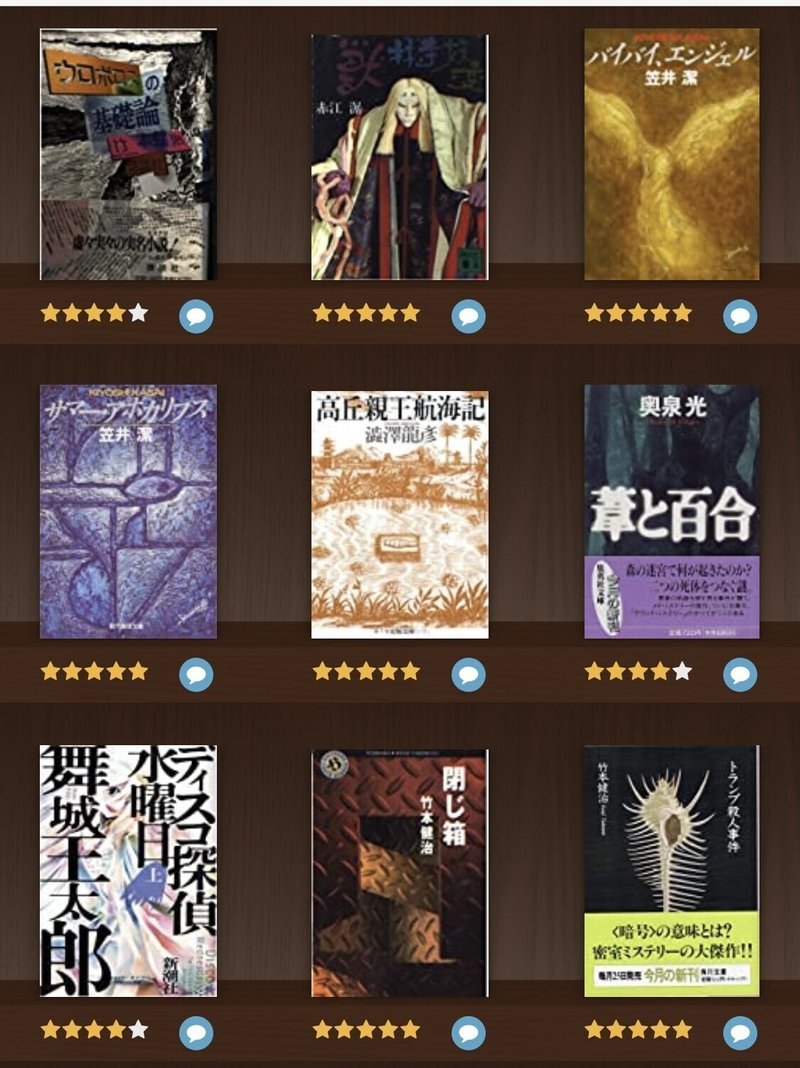

ちょうど10年前(2012年)に作った「ブクログ」の本棚「黒いコレクション99+1」でも、「新本格以前」の作家やミステリ以外の作品、そして舞城王太郎『ディスコ探偵水曜日』を別にすれば、上の3作が「新本格ミステリのマイベスト3」ということになっている(※ 『ディスコ探偵水曜日』を「新本格ミステリ」と呼ぶには、少々違和感がある。事実、舞城王太郎はその後、ミステリから遠ざかって、純文系作家として評価されている)。

(以下は「黒いコレクション99+1」参照)

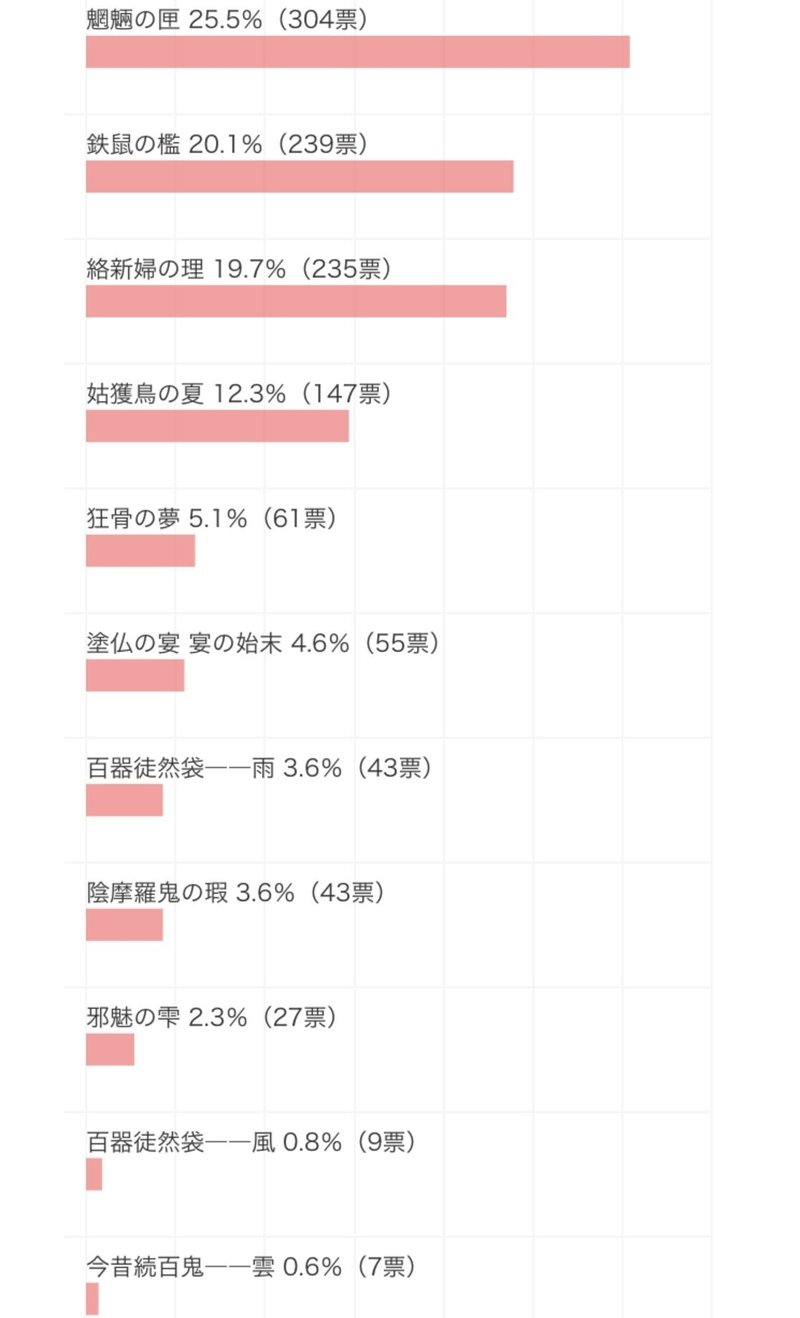

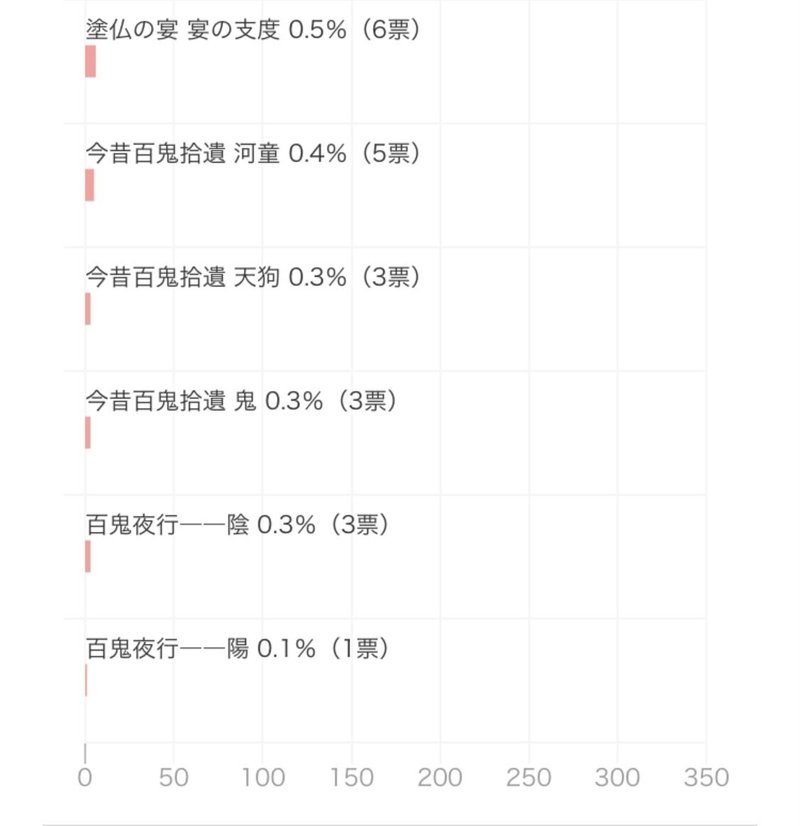

つい先日、ウェブサイト「ねとらぼ調査隊」が、「京極夏彦「百鬼夜行シリーズ」で一番好きな作品は?」アンケート調査を行なっており、その結果は、珍しくも私のそれと完全に同じである。

つまり、『魍魎の匣』『鉄鼠の檻』『絡新婦の理』『姑獲鳥の夏』『狂骨の夢』の順で初期5作が上位を占め、あとはぐっと落ちる、という感じだ。

(https://nlab.itmedia.co.jp/research/articles/663042/vote_result/#votewidget)

私も、このアンケートに応募し、『魍魎の匣』への1票と、次のようなコメントを投じた。

『魍魎の匣』ID: e03ca8

ネタ的には『鉄鼠の檻』が好きなのだが、しかし『魍魎の匣』の、あの「呪う文体」の力は半端ではないし、京極夏彦自身、もうあんな文章は二度と書けないだろう。テクニック云々以前の、デビュー直後特有の力なのだろうと思う。

アンケートには、合計「1191」票が投じられたが、コメントは「16」件だけだったようなのだが、そのコメントには「グッド」と「バッド」の投票できて、コメントにも順位がつく。

一一さて、ここで問題。果たして、私のコメントの順位は、16件中の何位だったであろうか?

答えは、最下位の16位。

「グッド」が4票「バッド」が2票で、「バッド」が付いたコメントは、私のものだけだったからである。

ちなみに、人気第一位のコメントは、「グッド」が6票で、

『姑獲鳥の夏ID: 354201

初めて本屋で出会い、そして読後の衝撃が今でも忘れられません。

ラストの切なさも好き。

全てがここから始まりました。

あの日以降、夏になると思い出す作品です。』

という、嫉ましくも、じつに「爽やか」なコメントであった。

それにしても、なぜ私のコメントだけに「バッド」が付いたのか。

一一無論それは、「人を呪わば穴二つ」であり、「呪う者は呪われる」からだ。

したがって、私のコメントに「バッド」をつけた御二方も、きっと呪われているはずだから、用心なさった方が良いと思う。

もう「お祓い」は済ませておられるだろうかと、少々心配である…。

(2022年4月19日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○