記事一覧

米津玄師「メトロノーム」に見るメタファーの威力

この半年ほど、米津玄師をよく聴いている。「Lemon」はたぶん1000回くらい聴いただろう。歌詞のひと言ひと言が絶妙で、深く響いてくる。

さて、今日は久しぶりに1時間くらい走った。Youtubeで米津玄師のミックスリストを流しながら。50分くらい経ち、身体が心地良い疲労を覚え始めたとき、イヤフォンから切ない楽曲が聴こえてきた。何という曲だろうと思って画面を見ると、「メトロノーム」とあった。どうや

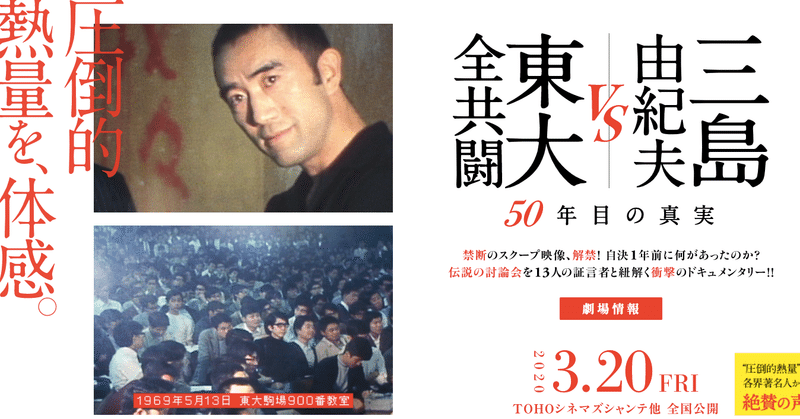

映画『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』を観て

ちょうど昨年末から三島文学を読んできたところで、一週間ほど前にこの映画の新聞広告を目にしてとても気になっていました。「圧倒的熱量を、体感。」「伝説の討論会」といったコピーにも惹かれ、また何らかの強烈な刺激が欲しい気分だったので、公開日の昨日3月20日に思い切って一人で観に行ってみました。

舞台は学生運動が激しく続いている1969年。東大安田講堂の占拠と陥落の後。左翼・革新派の全共闘の学生たちが、

読書録『問いかける技術』

組織心理学や組織開発の大家であり、「プロセスコンサルテーション」という概念を生み出した著者。ぜひ勉強したいと思いつつも、理論書に向き合って腰を据えて読むのは億劫だと感じていたところ、もう少し優しい語り口の本書『問いかける技術』を発見。ファシリテーターとしても気になるタイトルだったので購入しました。僕にとっては全7章のうち特に最初の2章と、監訳者である金井壽宏先生の解説が良かったです。

謙虚に問い

読書録『SUPER MTG』

「MTGが変われば会社が変わる」というと大げさですが、「総人件費の15%を占める仕事の質が変われば会社が変わる」といえばどうでしょうか。この15%という数字は、ゼロックスで製造開発部門の社員24,000人を対象に行った調査結果だそうです。

実際に何%かはともかく、多くの人がかなりの時間をMTGに費やしていると思います。そして役職が上がる程に1日に占めるMTGの時間の割合は大きくなるでしょう。

新型コロナウイルスの話題ばかりなので読書くらいは違うものをと、『ペスト』を読み始めました。重要性と発生頻度に基づくリスクアセスメントができても、実際に感染症の可能性を認めて徹底した対策をとるという決断には、極めて人間的な逡巡が難しくするのだと感じます。

プレスリリースに愛情を(ある記者さんが教えてくれたこと)

プレスリリースは主として報道機関に向けたお手紙である。もっと言えば、記者の仕事をする生身の人間へのお手紙である。受け取った一人ひとりがそのお手紙を読み、そこにどのような価値があり、世の中の人にとってどのような意味を持つかを考える。報道価値とは、世の中の人が知る理由・意味である。

広報が発信するプレスリリースは、広報から記者の方へのお手紙だ。優しく、分かりやすく、誠実に説明したい。すなわち、愛

経団連の新卒一括採用廃止で、実態はどう変わるか。変われるか。

経団連が新卒一括採用の指針を廃止する。これまで批判の多かった制度でもあり、改革に踏み切るのは歓迎されるべきだろう。

とは言え、実際の企業の側は、何をどのように変えていくのか。これは簡単ではない。採用につながるようなインターンをどう設計し、どのような仕事に従事させるか。売り手優位の採用市場では有名企業以外はどこでインターンを募集したりしていくか。結局は合同説明会しかなくなるのではないか。説明会時期が

記事が動画に取って代わられるというのはナンセンス

ブログのアフィリエイト収入では食えなくなる、という結論については特に関心はない。

だが記事が根拠の一つにしている、5Gによる動画コンテンツの伸長が人を読むという行為から遠ざけるというのは、あまりに短絡的だ。

人がブログに求めているものと、Youtubeなどの動画に求めるものは全然違っており、ほとんどの場合でそもそもコンテンツが競合関係にないだろう。

それに、ブログに動画が組み込まれたって良い。記事

成長のドライビングフォースは責任感

串カツ田中の新人育成のやり方は非常に合理的だと思います。新人だけで数カ月間店舗を任され、必死で運営すると。

僕は人が成長するには自助努力しかないと思っています。

そして、その努力のドライビングフォースとなるのが責任感だと考えます。

自分にとって少し重く感じられる責任をどうにか果たそうと必死になるとき、人は努力せざるを得ず、結果的に強くなるのだと思います。

逆に責任感のない人、責任を避けようとす