木澤佐登志 『失われた未来を求めて』 : 〈現実主義〉とは、 ロマン主義的なものである。

書評:木澤佐登志『失われた未来を求めて』(大和書房)

著者は、今時きわめて珍しい、真面目な書き手である。

真面目な書き手とは、「ウケ」るために書くのではなく、自身の持てるもののすべてを書きつける精一杯の努力を、そのまま読者に提供しようとする書き手ということだ。そしてその言葉は、善かれ悪しかれ「呪い」である。

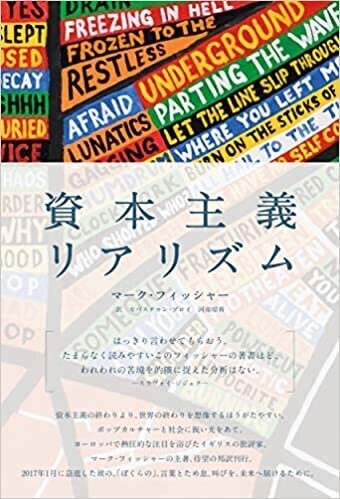

「資本主義リアリズム」との格闘の果てに、自死を選んだ思想家マーク・フィッシャーをして、思想的な敗北者だと評価する人も少なくないだろう。実際、「資本主義リアリズム」を倒すのではなく、それに殺されたも同然なのだから、負けたと言えば、たしかに負けたことにもなろう。

しかし、彼がその肩に一人で担っていたものの重さを考えれば、自死という結果だけをして敗北だと決めつけるのは、敗北に怯えて、何も担おうとはしなかった「生まれついての敗北者たち」による、いかにも安易な「アリバイ工作」でしかない。

その証拠に、フィッシャーの敗北は、人々に決定的な「諦め」をもたらすものではなく、むしろ、「諦め」が支配したこの世界の中から、彼の掲げた「未来への希望」というたいまつを引き継ぐ者を、少数とは言え、たしかに産んだからである。

そしてその引き継がれたたいまつは、人々を「諦め」と「絶望」の闇に沈めている「資本主義リアリズム」の独裁体制に、ささやかながらも、くさびを打ち込む光であり、無論、最終的な勝利ではないにしろ、一つの勝利であるというのは、間違いない事実なのだ。

本書著者は、マーク・フィッシャーの掲げた「未来への希望」というたいまつを引き継いだ、新たな走者の一人である。

著者は、その持てるもののすべてを注ぎ込むようにして、絶対盤石のごとく傲然と屹立する「資本主義リアリズム」の絶壁に対峙して、その言葉をつむいでいく。「呪」としての言葉を、雨水がコンクリートの壁に浸み込んでいくように、その壁に浸透させていく。

そして、著者と同様「抵抗者」たらんとする者は、本書におけるその実践を目の当たりにして、我も雨水の一滴足らんとする勇気を与えられることだろう。

無論、著者のこのささやかな、いや気の長い抵抗を目の当たりにして、苛立つ人は少なくない。

「資本主義リアリズム」の圧倒的な力の前に、利口にも早々と負けを認め、地べたに転がって腹を晒して見せた、正真正銘の「敗者」たちにとって、著者の「諦めの悪さ」「希望を捨てない粘り強さ」は、彼らの「早々の敗北」、「戦わずしての敗北」という醜態を、嫌が上にも想起させ、突きつけるものだからだ。

『 反逆のための反逆、あるいはユートピアを求めるラディカルな憧憬は、「公正な社会を建設するという喫緊の課題」という厳格な現実主義(※ ルビ「リアリズム」)の前では害しかもたらさない。(※ アンドルー・ポターとの共著『反逆の神話 「反体制」はカネになる』などで知られる、ジョセフ・)ヒースらは、こうしたカウンターカルチャーのユートピア的理想主義になるものを「現実逃避」と斥け、代わりに既存の政治制度や市場を通じた個別の問題解決の重要さを説く。文化的反逆ではなく具体的な政策モデルを模索すること。

以上のようなヒースらが提示するクールな(あるいは身も蓋もない)リアリズムを前にして、しかし彼らのカウンターカルチャーに対する冷めた批判が、現在のベビーブーマーが若者世代の「反抗精神」を現実主義の視点から揶揄してみる姿勢と、どことなく似通って見えてきてしまうことに軽い戸惑いのようなものを覚えざるを得ない。たとえば、グレタ・トゥンベリに対して、「現代の世界が複雑で多様であることを誰も彼女に教えていない」と半ばたしなめるように論評=冷笑してみせたウラジミール・プーチンの、または「明るく素晴らしい未来を楽しみしているとても幸せな少女のようだ」と論評した見せたドナルド・トランプの、そのシニカルなポーズと、ヒースらによるカウンターカルチャーに対するリアリズム的なポーズが、ここでは奇妙にも二重写しのように見えてはこないか(もっとも、ヒースらは環境問題を無視してるわけではないので、この比較はヒースらに対していささか公正を欠くかもしれないが。)』(P80〜81)

先ごろ刊行された『反逆の神話〔新版〕「反体制」はカネになる』(ハヤカワ文庫)に寄せた「解説」で、稲葉振一郎は、次のように指摘している。

『わたしの解釈では、ヒースとポターは本書でここまでは言っている。西洋左翼におけるこうした誤解と自己欺瞞の構造を暴く彼らの筆致の容赦なさはどこから来るかと言えばもちろん、自分たちの過去についての反省、古い言葉から言えば自己批判でもあるところから来ている。要するに本書の分析の全体は著者たちによる自己総括でもあるのだ。そしてそこには面白さと同時に危うさもある。』

つまり、平たく言えば、ヒースらは「挫折し、夢破れて転向した、元左翼」だということだ。

「僕たちは、あなた方の理想を、あれほどまでに信じた。それなのに、よくも裏切ってくれたな。僕たちは、あなた方の、口ばっかりの綺麗事など、絶対に、二度と信じはしない。そして、絶対に許さない。二度と期待などしてやるものか。僕たちはもう、そんな子供騙しに二度と欺かれることなく、堅実に地道に、そして徹底して、現実主義でやっていくのだ」と、そういうことである。

無論、こうした気持ちも、わからないではない。しかし、こうした「感情的なリアリズム」というものの根底にあるのは、やはりナイーブな「ロマン主義」であり、要は「裏返されたロマン主義」でしかない。

だから、本物の、冷徹な「リアリズム」たる「資本主義リアリズム」に対抗できるものではないし、対抗しているつもりで、いつも間にか、相手の側に取り込まれるのが関の山であろう。

そうした意味で、ジョセフ・ヒースは「未熟な現実主義者」でしかなく、ヒースの考える「現実主義=リアリズム」の先に存するであろう「完成された現実主義者」とは、本書著者が言及したウラジミール・プーチンやドナルド・トランプをおいて、他にはいない。なぜなら、彼らにおける「現実主義」とは、まさに「力こそが正義である」という、わかりやすい現実だからだ。

たしかに「力がなければ、話にならない」し「結果がすべて」だし「勝てば官軍」ということにもなろう。それが、嘘いつわりのない「リアリズムらしいリアリズム」であり、それは、ヒースの「傷ついた、転向ロマン主義者としての現実主義」のようなものではないはずだ。

そもそも、本物のリアリストは『「反体制」はカネになる』なんていう、幼稚な「憎まれ口」をわざわざ叩いたりはしないものなのである。

現実主義の中でも、特にタチの悪い「資本主義リアリズム」という「マモンの神」信仰は、何の迷いもなく「力がなければ、話にならない」し「結果がすべて」だし「勝てば官軍」という信仰である。

マモン教の信者は、飢えた子供たちの手から、そのわずかな食料を奪い取ることすら躊躇しない。してはならない。子供たちが「可愛そう」だとか、そんなヌルい世迷いごとの「ロマン主義」をいつまでも抱えている人間など、とうてい「リアリスト=現実主義者」の名に値しないからだ。また、だからこそ、ジョセフ・ヒースは、まだまだ「現実主義者失格」の、所詮は、不徹底な「ロマン的現実主事者」でしかないのである。

このように考えていけば、私たちが「資本主義リアリズム」という「現実主義」に抵抗あるいは反抗するためには、「自覚的なロマンティシズム」が、是非とも必要であるというのは明白だ。

自分では「現実主義者」であるつもりの、不徹底な現実主義者としての「現実主義ロマン主義者」ではなく、私たちの「抵抗」の根底には「現実を超えたロマンティシズム」の在ることをしっかりと自覚した上で、それに酔うことなく、「現実」への執拗な抵抗を試みなければならない。「現実」であるものを「非現実」に転倒させてしまうほどの、呪力を持った、執拗な「ロマン主義」こそが必要なのである。

そして、そうした意味で、本書の著者は「自覚的なロマン主義者」であり、鉄壁に思える「現実」に、言葉の「呪」を、腐食性のそれを塗り込んでいく、「言葉使い師」だと言えるだろう。

非情な「現実」に立ち向かうには、非情な「現実」を持ってしても、ダメなのだ。それでは、相手に思うツボであり、相手の側に取り込まれて「闇堕ち」するのが、関の山でもあれば、理の当然なのだ。

だから、われわれが本書に学ぶべきは、「力を生む幻想」を打ち立てることの必要性あろう。

マルクスだけではなく、ヒトラーのような人ですら、あのように大きく「現実」を動かし得たのは、「力」そのものではなく、「力」を生み、「現実を侵食する、幻想の力」としての「言葉の力」を持っていたからに他ならない。

無論、「現実的にやっていかなければならない」なんて「身も蓋もない」ことなど、言われるまでもないことだ。だが、その程度のものを「リアリズム=現実主義」などと呼ぶべきではない。

「真のリアリズム」とは「リアリズムを撃ち砕く、幻想のリアリズム」である。

「現実に失望」して、それで「現実」の軍門に下ってしまうような、そんな薄っぺらな「リアリズム=現実主義」などではない。

「リアル=現実」とは、まさに創るものなのである。

(2022年4月13日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○