タルコフスキーの〈詩的言語〉

「巨匠」アンドレイ・タルコフスキーの映画を、まとめて鑑賞した。

私は、アニメファンではあるものの、特に「映画」というジャンルのファンやマニアというわけではないので、アニメを除けば、映画の中で、特に好きなジャンルがあるわけでもなければ、好きな映画監督がいるわけでもなく、特撮SFアクションやホラーといった娯楽作品を中心に、興味の赴くままに、前衛映画・芸術映画も見れば、ドキュメンタリー映画も観るといった感じである。

「趣味・嗜好」の問題として、ほとんど観ないのは、コメディ、恋愛もの、人情もの、時代劇、アクションものといったところで、テレビでも視られそうなジャンルは、基本的に観ないし、お定まりの人情話には興味がない。バイオレンズ(暴力)ものにも興味がない。

とにかく「普通」なのは、あまり好きではなく、「徹底的」「過剰」なものが好きで、その意味では「掘り下げた」部分のある作品が好きだ。

当たり前に「感動したい」のではなく、「違った世界を見せてくれる」作品や、見終わった後に「世界が違って見えるようにしてくれる作品」を求めている、とも言えるだろう。

ベタな「人情もの」のように、「既成の価値観を是認反復し、安心して感動させてくれる」ような作品は観たくない。私に「新しい何かを付け加えてくれるような作品」が観たいのだ。

言い換えれば、「娯楽」ではなく、何らかのかたちで「教養」を与えてくれ、私の「世界観を拡張してくれる作品」が観たいのである。

したがって、一般に「難解」だと言われているらしいタルコフスキーには、ずっと興味があった。

しかしながら、私は「活字」趣味を本筋として優先していたので、それを犠牲にしてまで、「映像作品」に教養を求めはしなかった。

そのため、シリーズ長編作品は、よほどのものでないかぎり観なかったし、レンタルDVDとか、今はやりのサブスク(定額の見放題)を利用しようとは思わなかった。たくさん観れば観るほど「お得」なんてものを利用すると、つい、観る作品の敷居を下げてしまい、そちらに無用の時間を取られ、優先すべき「活字」の方にかけるべき時間を食われてしまいそうだったからである。そんなわけで、私はこれまで、映画作品を鑑賞するのは、劇場公開で観るか、DVDを購入するかに限定していた。つまり、2000円払っても惜しくないような作品だけに限定していたのである。

で、肝心のタルコフスキーだが、私がその存在を意識するようになった頃には、すでに亡くなっていて、新作を見ることができなかったし、東京とは違って当地大阪では、前衛的な作品のリバイバル上映をするような映画館は少ない。だから、映画に限らず、その時々に興味を持ったものを(活字で)追っているうちに、タルコフスキーは、長らく私の視野から外れたままになっていたのである。

ところが、今回、大阪・十三の映画館「第七藝術劇場」(東京では「ユーロ・スペース」)で、タルコフスキーの生誕90周年記念ということで、「タルコフスキー、アトモスフェア」という短期集中上映がなされると知り、このところは時間に余裕ができたので、この機会にと、上映される全作品を観ることにした。

今回上映されたのは、ドキュメンタリーの共同監督作品『Tempo di viaggio 』(1983年) と遺作長編『サクリファイス』を除く7作品で、ソ連の「映画大学」での卒業制作短編である『ローラーとバイオリン』も含んでいる。

なぜ、『サクリファイス』が外されて『ローラーとバイオリン』が入ったのかは知らないが、ひとまず、この「タルコフスキー、アトモスフェア」で、短編(と言っても、1時間ほどある)『ローラーとバイオリン』と6長編を観ることができたので、そのあと『サクリファイス』の中古DVDを購入して鑑賞し、晴れてタルコフスキーのほぼ全作品を観ることができた。

なお、この「タルコフスキー、アトモスフェア」が始まる直前に、ちくま文庫からタルコフスキーの第1著作である『映像のポエジア 刻印された時間』が刊行されており、私はこれをすでに贖っていたが、本書を読む前に「タルコフスキー、アトモスフェア」が始まったので、映画を観てから読もうと思い、現時点では、未読である。

同書に「種明かし」的なことが書かれていては、自分なりの「謎解き」がしたい私としては興ざめなので、まずは映画から受けた印象を頼りに、自分なりの分析・解釈・評価を語った上で、同書を読むことにしたのだ。

したがって、本稿は、「WIKIpedia」や映画パンフレット所収文章などは参照したものの、基本的には、8本のタルコフスキー作品から受けた、私の印象について語ったものだと、ご理解いただきたい。

上映スケジュールのため、私の鑑賞は「制作年次順」ではなく、かなり不規則なものになってしまったので、鑑賞順は、下の丸括弧内の、制作年の後に記しておく。

『ローラーとバイオリン』(1960年・6)

『僕の村は戦場だった』(1962年・3)

『アンドレイ・ルブリョフ』(1967年・7)

『惑星ソラリス』(1972年・1)

『鏡』(1975年・2)

『ストーカー』(1979年・4)

『ノスタルジア』(1983年・5)

『サクリファイス』(1986年・8)

○ ○ ○

この8作品の中で「原作(小説)」があるのは、『僕の村は戦場だった』『惑星ソラリス』『ストーカー』 の3作品で、後の2つは、少なくともSFファンにはよく知られた作品だ。以前から私が是非とも観たいと思っていたのも、この2作品だ。

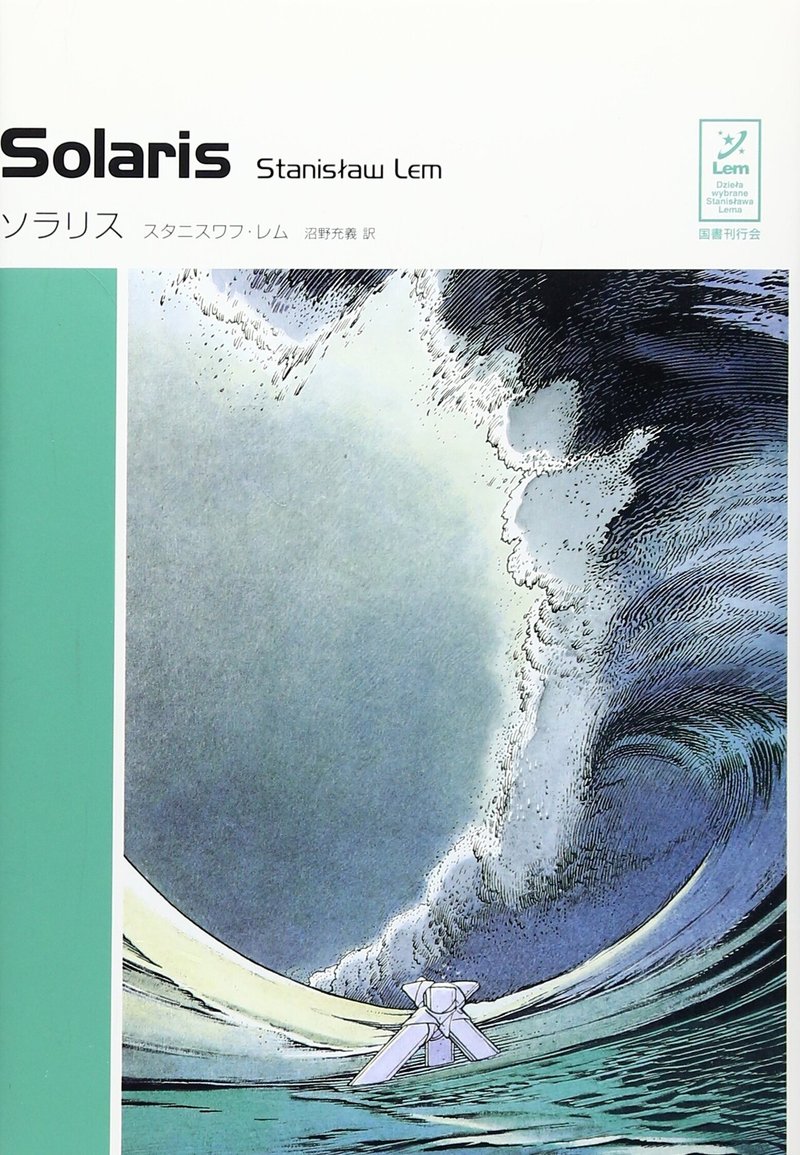

そして『惑星ソラリス』については、スタニスワフ・レムによる原作小説も読んでいるし、ハリウッドのリメイク版も観ている。

一方、『僕の村は戦場だった』の原作小説は、ソ連ではベストセラーになったようだが、日本を含む西側世界では、現在でもよく知られていない(翻訳されていない?)作品である。

『アンドレイ・ルブリョフ』 は、「イコン(キリスト教・ロシア正教会における聖画)画家」である、実在の修道僧アンドレイ・ルブリョフの半生を描いた「伝記」映画であり、いちおうは伝記的事実に沿って描かれた作品である。

そして、残りの『ローラーとバイオリン』『鏡』『ノスタルジア』『サクリファイス』 は、タルコフスキーのオリジナル作品である。よって、これらが、タルコフスキーの「素質」の、最もストレートに出やすい作品だとも言えよう(もっとも、『ローラーとバイオリン』は卒業制作だから、共同制作的な色合いが強いのかもしれない)。

さて、この8作品の中で、私が普通に「楽しめた」と言えるのは、『惑星ソラリス』と『サクリファイス』である。

後の作品も、退屈ぜずに、それなりに楽しむことはできたが、それはタルコフスキーの「絵」が美しいのと、作品を観ながら「タルコフスキーの個性とは、どのあたりにあるのだろう?」とか「タルコフスキーは、この作品で何を描きたかったのだろう?」などと考えながら観ることができたからである。

つまり、私は「考えさせられる作品=難解な作品」が嫌いではない。逆に、説明過多のエンタメ作品が好きではない。だから、「ソラリス」については、ハリウッド版より、タルコフスキー版の方が、数十倍面白かったのだ。

スタニフワフ・レムによる原作小説『ソラリス』(旧翻訳タイトル『ソラリスの陽のもとに』)の「あらすじ」は、次のとおりである。

『時代は未来。舞台は、異常な軌道を持ち、有機的な活動を見せる不可思議な海で覆われた惑星ソラリス。主人公ケルビンは惑星上空に浮かぶソラリス・ステーションに到着し、ステーションで発生する奇妙な現象と「海」の謎を探ろうとする。

ステーションに到着した研究員ケルビンは先任者の一人であるスナウトに出会うが、なかなかまともな会話が成立しない。別の研究員ギバリャンはすでに自殺しており、サルトリウスは自室に閉じこもっている。研究員たちは、ステーションに存在しないはずの人間が出現するという奇妙な現象により精神的に苛まれていた。

ケルビンの居室にもほどなくして、何年も前に自殺した恋人ハリーが死ぬ直前の年頃の姿で現れる。謎の人間たちは、ケルビンら4人の研究員の記憶をもとにして「海」が生み出したコピーだった。彼らが「客」と呼ぶそれは、一見人間のようだが、怪我をしてもすぐに再生するなど人間としてはありえないふるまいもする。ケルビンらはそれぞれ自分の「客」のオリジナルに関して強い情念やトラウマを持っており、「客」との生活で精神が蝕まれる。

ケルビンはオリジナルのハリーの死への自責の念に苦しみながらも、「ハリー」に好意を持つようになる。一方で、ソラリス学の研究史を振り返りながら「海」の真意を探ろうとする。

顕微鏡で「ハリー」を検査したケルビンの発見にヒントを得て、サルトリウスらは「客」を物理的に消滅させる方法を考案し、準備を進める。ギバリャンが残した音声記録をこっそり聞いた「ハリー」は自分が「海」に作られた道具であること、ケルビンに苦痛を与えていることを知り、サルトリウスの装置で消滅させられることを自ら選ぶ。

「海」は「客」を送り込むことで人類に苦痛を与えようとしていたのか、好意を示そうとしていたのか、実験しようとしていたのか。ステーションで「ハリー」とケルビンがつちかった愛情にはどんな意味があったのか。理解への道は果てしないが、ケルビンは「ハリー」の喪失を乗り越え、ソラリスに残ることを選ぶ』

(WIKIpedia「ソラリスの陽のもとに」)

ゲル状惑星型生命体とでも呼ぶべきソラリスは、ソラリス観測ステーションに訪れた人間(観測科学者)の思考や記憶を読み取り、それを再現実体化して、観測者たちのもとに送り込んでくる。だが、その意図は不明で、悪意なの善意なのか、あるいは条件反射的なものでしかないのか、とにかく、その意図は、人間には計り知れない。

だが、幻覚ではなく、実体を持った「ここにいるはずのない知人」が、いきなり、地球から遠く離れた観測ステーションに現れては、気味の悪いこと、この上ない。

「ステーション内に、いるはずのない人」なのだから、科学者である3人(ケルビン、スナウト、サルトリウス)は、それらが、ソラリスの作り上げた「偽物」であると理解し、彼らを「客」と呼んだ。ところが、その「客」自身には、自分が「偽物」だという意識は無く、記憶の持ち主と記憶(過去)を(自己否定しない済む範囲で)共有しており、自分は「その当人」だと、当たり前に思い込んでいる(ようにしか見えない)。しかし、なぜ自分が「ここにいるのか」がわからない。なぜかここに現れた、としか思えない(ようにしか見えない)。

そんな彼ら「客」は、観測者たちと深く交流する前に「抹殺」されてしまうから、自分が何者で、なぜここに現れて、なぜ殺されるのかもわからないまま「抹殺」されてしまうのだが、ケルビンは「亡き妻ハリー」そっくりの「客」を、一度はステーションから放出して抹殺したものの、二人目の「客」を殺しきれず、逆に情が移ってしまい、その「二人目のハリー」も、やがて自分が「偽物」だと気づき、自殺して身を引こうとするが、すぐに生きかえって、自殺前の記憶を失ってしまう。

つまり、この原作は、「本物・偽物とは何か?」「自分とは何か?」「人を愛するとは、人の何を愛するのか?」といった「哲学的な問い」を、生々しい「思考実験」のかたちで提供する、その意味で味わい深い、傑作小説。まさに「SF(サイエンス・フィション)」であると同時に「SF(スペキュレイティブ・フィクション=思弁小説)」なのだ。

では、タルコフスキー版とハリウッド版の違いが奈辺にあるのかといえば、ハリウッド版は、期待に違わず「難しいことは考えなくてもいい、メロドラマ」になっており、一方、タルコフスキー版の方は、こちらも期待に違わず「現実って何?」「ものの本質って何?」という作品になっており、レムの原作のように「論理的思考のエッジ」が立ってはいないものの、非常に「生々しい雰囲気(アトモスフェア)」を持った作品になっているのだ。一一これは、他の作品を観て、あとで気づくことではあるが、そこにタルコフスキーの個性があったのである。

タルコフスキーのオリジナル作品を見ればよくわかることだが、彼の作品には(初期の『ローラーとバイオリン』や原作付き作品を除くと)「すじの通ったストーリー」のようなものはない。いちおうの「設定と舞台と人物」はあるものの、その「展開」には、普通の意味での「合理性(物語的必然性)」がなく、明らかに「イメージの連鎖」によって、物語が展開していくのだ。

だから「すじが、よくわからない」「何が言いたいのか、わからない」「難解だ」、でも「なんとなく、タルコフスキーが描きたいものの、気分はわかる」といった「感想」が持たれ、そこで「わけがわからん」と怒る人と、「この雰囲気が好き」だという人に、おおよそ二分されることになるのである。

また、タルコフスキーの作品をいくつか観れば、その特徴的なモチーフに気づくことができる。

思いつくままに列挙すれば、「夢」「記憶」「鏡」「複製物」「母」「自然林」「水」「雨」「雨漏り」「泥濘」といったところだろうか。

オリジナル作品、原作付き作品を問わず、多かれ少なかれこれらの要素がタルコフスキーの作品には表れて、独特の世界観を構築している。

(『ノスタルジア』より)

これらは明らかに、タルコフスキー個人の「偏愛・偏執」を反映しており、合理的に選んだテーマやモティーフだとは思えない。明らかに「強迫的なモチーフ」なのである。

一一では、これらへの「偏愛・偏執」は、いったい何を意味するのであろうか?

私はそれを、「合理性への反発」だと理解した。

つまり、彼は「言語的論理性」というものが好きではなく、むしろそれに反発して、いるのである。

「WIKIpedia」に拠れば、彼の父親は著名な詩人であり、その父親は、彼と母を残して別の女に走って家を出た男なのだが、にも関わらず、タルコフスキーは、そんな「不在の父」を愛し続け、自伝的な要素の多い『鏡』や、『ノスタルジア』などでは、父の詩作品が、ナレーション的に引用挿入されている。

だから、タルコフスキーは、「言葉が好き」なのかといえば、そうではないだろう。

彼が好きなのは、「詩的言語」であり、合理的・論理的に「意味内容」を伝える言語ではなく、「イメージ」を伝えるものとしての「詩的言語」こそが好きなのだ。そして、彼自身にとっての「詩的言語」が、「映画」だった、ということなのであろう。

だからこそ、彼の映画では、「説明」的なセリフやナレーションというものが、ほとんどない。

セリフやナレーション的な「言葉」はすべて、彼が「伝えたいもの」を直接的に語るものではなく、そうした言葉の重なりの中で、彼の「語りたいもの」が立ち上がってくるというような仕掛けになっている。だから、彼の作品は、「説明的ではない」という意味において「合理的・論理的」ではなく、「イメージの提示による、アトモスフェアの再現」という「詩的表現」に、すべてが賭けられている、と言えるのではないだろうか。

では、「夢」「記憶」「鏡」「複製物」「母」「自然林」「水」「雨」「雨漏り」「泥濘」といった「偏愛的モチーフ」は、具体的には、何を表現しようとして持ち出されてくるのだろうか?

それは多分、作品のタイトルにもなっている「ノスタルジー(郷愁)」であり、平たくいえば「帰りたい、あの頃(の記憶にある風景)」なのではないかと思う。

つまり、彼が、子供の頃に体験した、あれやこれやに彼の感情は「固着」しており、彼が「描きたい」という衝動を覚える、それでいて彼自身にも、その実態がハッキリとは言語化できない「何か」とは、「理想化された、幼い頃の、気分的な記憶=空気」なのではないだろうか。

それは、彼と母を捨てて出て行った「理想化された父」や、女手ひとつで彼を育てなければならなかったために、彼に「厳しかった母」をも含めての、「子供時代の記憶」である。

彼にとって、そうした「幼年時代」は、「輝かしい黄金時代」ではなく、「薄暗くはあっても、自分の基底にあるリアル」なのだ。だから彼は、どんな題材を扱おうと、その「根底である本質」を、本質的に描こうとして、彼の中に固着した「幼年時の記憶」を何度でも取り出してくる。それが、彼にとっては、何よりも本質的であり、リアルなものだからだ。

それは、「万人共通」であり「論理的に説明できるもの」などではない。そんな、「整理され、脱色された、薄っぺらいもの」ではなく、もっと生々しい、「本物」であり「本質」なのである。

だから、何を描くにしろ、それを描こうとする自分(タルコフスキー)自身が、本物と実感できるところまで掘り下げた上で、それは表現されねばならず、それが映画芸術の、あるいは芸術本来の使命であるからこそ、彼はいつでも「個人的な記憶」の底を潜り抜けることで、万人に通じる「本質」を語ろうとするのであろう。

言い換えれば、お手軽な「説明」など「芸術家のすることではない」と、彼はそう確信して、そのような表現を、生涯にわたって追求した人、客に媚びることなど考えも及ばない、純粋な「芸術家」たらんとした人、その自負を持った人だったのである。

したがって、そんな彼が、「夢」「記憶」「鏡」「複製物」といったモチーフに固執したのは、当然である。なぜならそれは「映画」の本質であり、「映画」の別名とでも呼べるものだからだ。

一方、「母」「自然林」「水」「雨」「雨漏り」「泥濘」といったモチーフは、何を意味するのか?

無論それは、彼の幼少時の実体験において、直接的に存在したモチーフなのだろうが、さらにいうなら、それらは、「乾燥」ではないものとしての「湿度」において、その特徴を共有するもの。つまり「羊水」であり「子宮環境」なのではないだろうか。

つまり、タルコフスキーには、「乾いた現実=合理的な現実」を「リアル」だとは感じられないし、そう認めたくないという「実感としての記憶」があったからこそ、彼のリアルと感じられる「環境」を構築するモチーフとして「水に関わるもの」が、繰り返し描かれたのではないだろうか。

誤解されてはならないのは、これは「母への固着」そのものではなく、彼には「子宮環境への固着」であり、言うなれば「子宮回帰願望」があったのではないか、ということだ。

彼が、しばしば「祖国ソ連」と折り合いが悪く、その一方「日本」好きであったというのも、きっと「科学的合理主義」を嫌い、それに反するものとして「日本」を見ていた、ということではないだろうか。

彼の「理屈嫌い」「説明嫌い」「現実嫌い」というのは、結局のところ、彼が希求したのは「子宮の中の、温かな薄暗がり」だった、ということではないだろうか。

だが、これを「現実逃避」だという、一言の下に否定するのは、間違いであろう。

理屈を超えて、彼の描き出す「絵」が私たちを惹きつけるのは、間違いなくそれが、私たちが求めているものであるからであろう。私たちが求めているのは「乾いた合理主義の明るみ」ではなく「温かな薄暗がり」であり、そこで安らぐことなのではないだろうか。

それが、この現実世界では、原理的には手に入らないものだとしても、それを捨ててしまった時、この現実世界は生きるに値しないものになってしまうのではないだろうか。

タルコフスキーは、「難解」なのではない。

彼は、「乾いた合理性としての言葉」を拒否して、もっと「実感的なもの」を、本物のリアルだと信じて求めた、「幻視者」なのではないか。

私たちは、タルコフスキーが何を言わんとしているのか、「理解」することはできなくても、それに「共感」することは可能だろう。

また、その共感が、完全に不可能になった時、この人間社会は滅びなければならないのではないだろうか。

(2022年8月10日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・